Tinatin Gurgenidze est chercheuse en urbanisme, commissaire et autrice. Elle vit et travaille entre Tbilissi et Berlin. Elle est cofondatrice et directrice artistique de la Biennale d’architecture de Tbilissi. En 2022, Tinatin initie Common Territories, un projet alternatif de recherche et d’apprentissage sur la question des frontières et des communs. En 2023, elle assure le commissariat du pavillon géorgien à la Biennale d’architecture de Venise (★★★)

Au début de l’Union soviétique, l’architecture est rapidement devenue l’un des domaines de prédilection de la nouvelle idéologie en place. Paradoxalement, après l’effondrement de l’Union, le même processus s’est produit. Malgré la standardisation des méthodes de construction, en particulier lors de la construction de quartiers d’habitations collectives, il était alors toujours possible de mettre en œuvre des architectures aux identités locales dans les anciens États soviétiques. Dans de nombreux cas, la standardisation et les transformations ultérieures successives se sont produites de différentes manières dans les différents pays, en fonction de leurs identités propres et de leurs situations socio-économiques.

Les villes géorgiennes n’ont pas été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. La construction massive de logements en Géorgie est associée à l’échelle de l’industrialisation et au processus d’urbanisation rapide qui en découle. Entre 1921 et 1991, Tbilissi a été multipliée par six en termes de population et par dix en termes de territoire. Pendant la période soviétique, Tbilissi est passée d’une agglomération de taille moyenne à une grande métropole industrielle1.

La période qui a le plus influencé la production de masse des blocs préfabriqués a été fortement marquée par Nikita Khrouchtchev2, qui dénonce alors l’architecture monumentale stalinienne et a appelé les architectes, les urbanistes et les ingénieur·es à développer des méthodes de construction « moins chères, meilleures et plus rapides ».

À l’époque de Khrouchtchev, la mission principale des architectes et des ingénieur·es est orientée vers le développement de nouvelles techniques pour l’élaboration de plans et de méthodes de construction standardisés, qui permettraient d’augmenter la vitesse de construction et d’en réduire les coûts, tout en offrant des conditions de vie égales pour tous·tes. Sous le régime de Khrouchtchev, en quelques années seulement, les méthodes de construction industrialisées ont rapidement progressé. Les maisons ne sont plus construites mais produites en masse à l’aide de panneaux préfabriqués permettant d’assembler des immeubles de plusieurs étages directement dans les usines. Actuellement, jusqu’à 50 % des citadin·es des pays post-socialistes vivent dans des logements en panneaux préfabriqués.

En 1989, pendant les dernières années de la Géorgie soviétique3, les extensions extérieures sur les immeubles à Tbilissi sont officiellement autorisées. Cette décision vise à remédier à la pénurie de logements et à apaiser les inquiétudes des habitant·es qui manifestaient avec passion en faveur de l’indépendance. Dès lors, les résident·es ont été autorisé·es à agrandir leurs appartements à leurs frais, ce qui a permis, dans certains cas, de résoudre les problèmes d’espace.

Déterminante pour l’histoire récente de Tbilissi, l’année 1989 a marqué le début d’une importante transformation urbaine. Le 9 avril 1989, une manifestation pacifique pour l’indépendance s’est transformée en un événement tragique lorsque les troupes soviétiques ont attaqué en empoisonnant des centaines de personnes et en tuant des dizaines d’autres dans le centre de la ville.

Outre les changements mentionnés ci-dessus, à la fin des années 1990, la quasi-totalité du parc immobilier de Tbilissi a été privatisée. Le secteur de la construction, qui se trouvait déjà dans une situation instable, s’est littéralement effondré, entraînant une augmentation drastique de la pénurie de logements. Le passage d’une économie planifiée à une économie de marché a eu un impact considérable sur la situation du logement.

Bien que le processus ait été lancé en 1989, c’est surtout après l’éclatement de l’Union soviétique que la transformation radicale des espaces de vie s’est opérée à Tbilissi. Le processus de privatisation des appartements a eu pour effet de transformer le statut des locataires en propriétaires de leur logement.

Cette période de transformation a apporté aux résident·es de nouvelles opportunités. Elle les a libérés des conditions de vie quotidiennes standardisées et leur a donné la possibilité d’adapter le bloc soviétique à leurs besoins réels. Bien entendu, ces changements n’étaient possibles que pour celles et ceux qui en avaient les moyens.

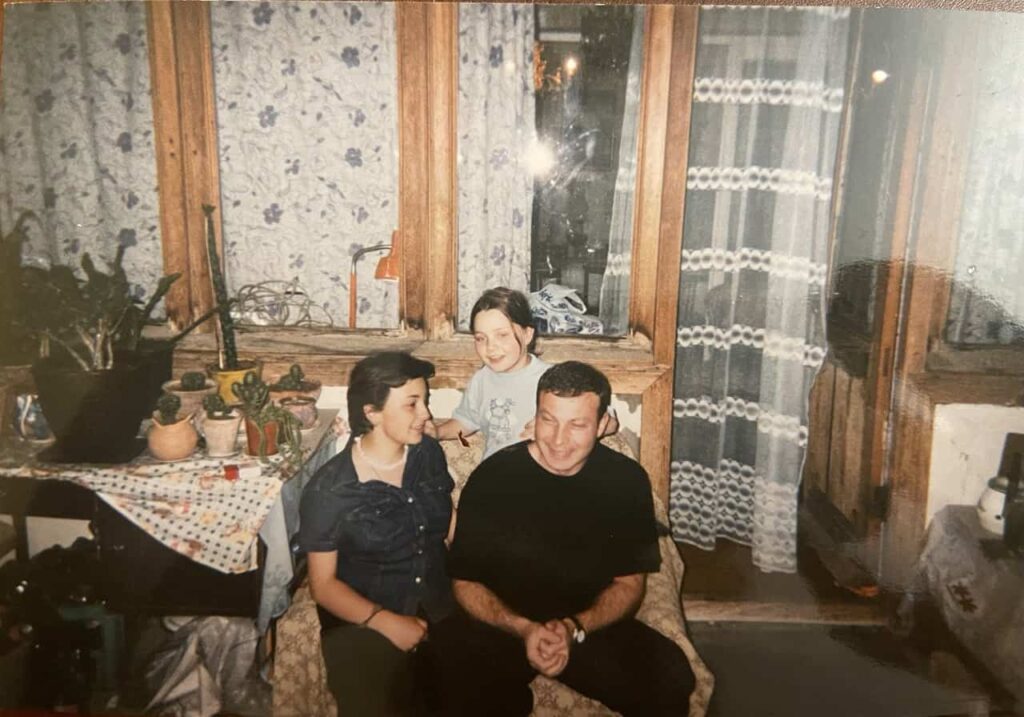

J’ai grandi dans un immeuble soviétique, appelé Korpusi4, que mes parents et certain·es de leurs collègues travaillant dans diverses universités de Tbilissi, ont construit comme coopérative d’habitation à la fin des années 1970. Au total, trois blocs d’immeubles ont été construits, chacun ayant trois entrées et neuf étages. Ma famille a reçu un appartement de 3 pièces au sixième étage avec deux balcons donnant sur les deux côtés du bâtiment. Notre Korpusi, comme tous les autres, était constitué de plaques préfabriquées assemblées à partir de divers éléments produits en usine. De la même manière que les bâtiments sont standardisés, leurs noms le sont aussi : notre Korpusi était un projet dit Chech5. Ces bâtiments étaient conçus pour abriter des familles, favoriser l’étalement urbain et promouvoir l’égalité entre les habitant·es en éliminant les différences de cadre de vie. D’une certaine manière, ma vie, comme celle de beaucoup d’autres, a été façonnée par l’expérience de la vie dans ces immeubles.

Chaque fois que je retourne dans l’appartement de mon enfance, où ma mère vit toujours, je me surprends à regarder la porte et le mur qui marquaient autrefois la limite de notre espace de vie. Ce mur a une signification particulière, car il était relié à un petit balcon qui servait de transition vers l’extérieur. Aujourd’hui, ce mur est devenu un simple élément de séparation à l’intérieur même de l’appartement, et la fenêtre et la porte sont restées inchangées.

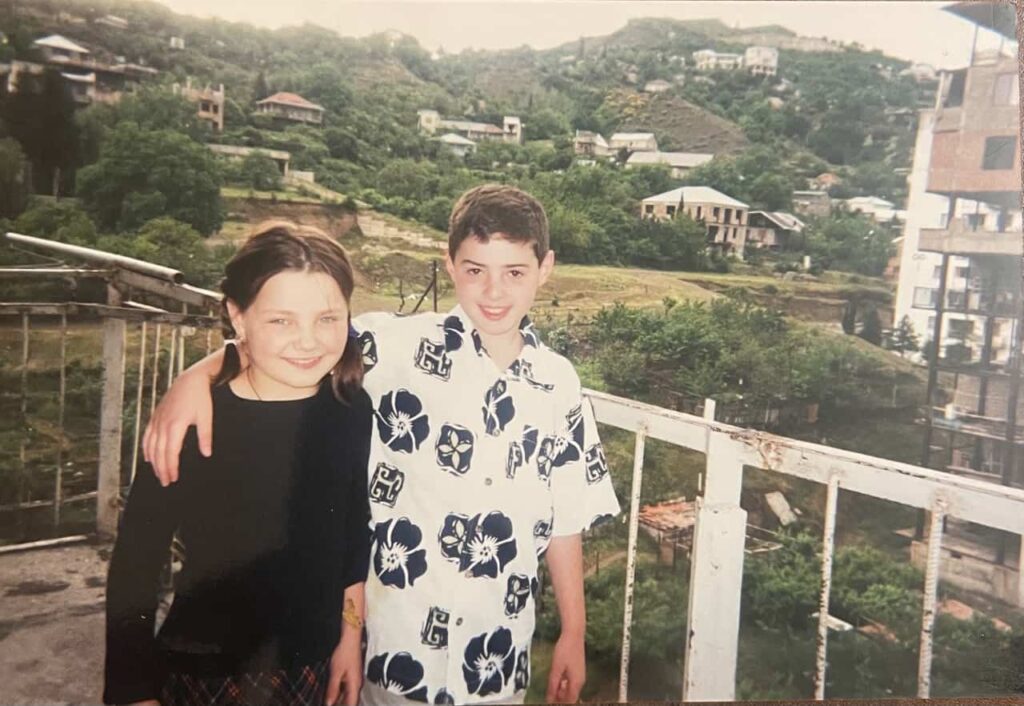

Le long processus d’ajouts et d’extensions de la loggia fait partie intégrante de l’histoire de mon enfance. Je me souviens très bien du jour où la structure métallique a été fixée à notre bâtiment, marquant le début d’un long processus d’extension. Pendant des années, cette armature est restée intacte. La responsabilité du financement et de l’achèvement de ces extensions donnée à chaque famille, a rendu le processus complexe. Pour nous, les enfants, le chantier devenait un terrain de jeu vertical intriguant et légèrement dangereux. Je me rappelle souvent avec quelle prudence je m’aventurais jusqu’à l’extrémité de la structure métallique, ressentant un sentiment de fierté d’avoir réussi à atteindre ce point.

Par la suite, lors de l’étape suivante de notre projet d’extension, la structure métallique a été progressivement remplie de béton, trans- formant notre petit balcon en une nouvelle terrasse de 40 m2, l’espace parfait pour profiter des chaudes journées d’été. Je garde un souvenir impérissable des heures de détente passées dans un hamac pendant ces mois chauds. Les jeux interminables auxquels nous jouions sur la terrasse sont des souvenirs inestimables de mon enfance. En outre, la terrasse nous permettait de communiquer avec nos voisin·es et même d’ac- céder directement à leurs appartements, et ce, alors même qu’ils se trouvaient dans un bâtiment séparé. Cette période est probablement la plus positive dont je me souvienne.

Chaque appartement et chaque extension a sa propre histoire, qui implique souvent son habitant·e, sa·on concepteur·ice ou son architecte. Dans notre cas, c’est notre mère qui a été la force motrice de ce processus. Elle se souvient qu’elle a réussi à recueillir toutes les signatures nécessaires auprès des voisin·es et qu’elle a obtenu l’autorisation de l’État de construire les extensions deux jours seulement avant qu’elles ne soient interdites, en avril 1990. Aujourd’hui, en réfléchissant au processus d’extension et à ses résultats, elle est satisfaite de ce qu’elle a initié et réussi à réaliser. Elle est fière de son projet et pense qu’elle l’a bien fait. Par exemple, elle aime mentionner le fait que l’extension a été si bien réalisée sur le plan structurel que l’ingénieur·e lui a même suggérer de déménager dans la partie agrandie de l’appartement en cas de tremblement de terre.

Jungle urbaine, bidonvilles verticaux, loggias kamikazes sont autant d’expressions célèbres utilisées pour décrire les résultats de la transformation autogérée et chaotique de l’environnement bâti à Tbilissi. Mais pour celles et ceux qui ont participé au processus de conception, ces extensions sont comme les plus beaux palais qu’iels puissent imaginer.

Les extensions, les actes d’autorégulation urbaine et l’architecture informelle reflètent les efforts déployés par les individu·es pour personnaliser leurs espaces résidentiels et réaliser leurs rêves. Les habitant·es ont transformé des logements standardisés en quelque chose qui leur est propre, ce qui peut être considéré comme un acte libératoire.

Cette appropriation crée une forme distincte de beauté ou, à tout le moins, une esthétique individuelle, qui peut être perçue de manière positive. Le nouvel appartement agrandi, que ma mère a conçu et dans lequel elle vit seule désormais, comprend quatre chambres, deux salons, deux salles de bains, une cuisine et une loggia. Après l’extension, l’appartement compte 40 m2 supplémentaires.

À l’échelle d’un simple appartement ou à celle de l’ensemble de la ville de Tbilissi, le paysage urbain reflète la richesse des processus de transformation qui ont eu lieu au cours de cette période. Ces changements sont motivés par des revendications culturelles et sociales permanentes, ainsi que par des facteurs historiques et les besoins des habitant·es de la ville.

Grâce à cette extension, ma mère a réalisé son rêve d’espace. En même temps, cela lui a permis de transformer un appartement en un espace conçu qui lui appartient vraiment. Pour elle, concevoir peut être considéré comme une forme d’émancipation. Malgré mes doutes sur l’utilisation de nombreuses pièces de l’appartement et le fait que je pense que les choses auraient pu être faites différemment, elle reste très fière et heureuse du résultat.

- Salukvadze, Joseph et Oleg Golubchikov. 2016. City as Geopolitics: Tbilisi, Georgia – A globalizing metropolis in a turbulent region. Cities n°52.Pp. 39-54. ↩︎

- Secrétaire général du Parti communiste de l’URSS entre 1953 et 1964. ↩︎

- La loi publiée le 18 mai 1989 permet aux propriétaires d’appartements d’utiliser des fonds privés pour construire « des loggias, des vérandas, des balcons et d’autres espaces auxiliaires sur les façades arrière des immeubles appartenant à l’État et aux coopératives, avec un maximum de neuf étages ». ↩︎

- Korpusi (corpus en latin) est un mot russe qui désigne un immeuble d’habitation et fait référence aux maisons résidentielles préfabriquées à plusieurs étages de l’époque soviétique. ↩︎

- L’origine exacte du nom « Chech Project » est inconnue. ↩︎