Patrick Boucheron est historien, spécialiste de l’histoire urbaine, politique et monumentale de l’Italie médiévale. Depuis 2015, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe – XVIe siècles ». Il a notamment publié : Conjurer la peur (2013), La Trace et l’Aura (2019), Le temps qui reste (2023). Le Pouvoir de Bâtir, sa thèse soutenue en 1994, est rééditée en 2023 (★★★)

Entretien réalisé par Benjamin Lafore et Sébastien Martinez-Barat le 4 avril 2024 au Collège de France, Paris et retranscrit par Fanny Vallin.

SÉBASTIEN MARTINEZ-BARAT Ce numéro est traversé par la figure du radeau et une image en particulier, le plan du radeau de la Méduse dessiné par l’ingénieur-géographe Alexandre Corréard, survivant du naufrage. Publié en 1818, ce relevé architectural montre une embarcation fabriquée de débris d’un grand vaisseau colonial. Le radeau laisse apparaître quelques bouts de structures du bateau, des objets triviaux, une sorte d’amalgame de choses qui d’habitude ne sont pas ordonnées ensemble.

Ce radeau peut être une forme allégorique pour l’architecture de notre époque. Nous sommes confronté·es à un imaginaire qui se reconfigure. Comment faire l’architecture aujourd’hui ? La construction n’est plus du tout la pratique majoritaire. Nous logeons les projets dans des projets déjà existants, nous réinterprétons ce qui est là. Il y a aussi une sorte de déficit de la forme glorieuse qui nous pose problème, parce que la culture architecturale disciplinaire est justement ancrée dans la Renaissance italienne, qui avait formé ces formes éloquentes.

Nous souhaitons discuter de cette période matricielle pour l’histoire et la pratique de l’architecture : les 13e et 14e siècles en Italie ; et pour savoir ce qu’on n’a peut-être pas encore assez bien regardé, pour saisir un imaginaire qui nous projette dans un futur enviable.

Nous pourrions débuter par regarder, à nouveau, la fresque Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement (FIG. 1) que vous avez précisément étudiée dans Conjurer la peur. Quelle est l’actualité de cette image ? En quoi elle nous renseigne sur une manière de gouverner la ville ou une manière de penser l’architecture. Et surtout, qu’est-ce qui se joue lorsqu’Ambrogio Lorenzetti peint cette fresque dans la Salle de la Paix du Palazzo Pubblico de Sienne, alors qu’on sait Sienne déjà condamnée, puisqu’elle va être emportée par la peste dix années plus tard, et que déjà le pouvoir princier a corrompu la République ?

PATRICK BOUCHERON Cette histoire du radeau de la Méduse a toute une postérité intellectuelle et culturelle, évidemment picturale, historique, archéologique ou théâtrale. Elle a été le grand projet de Thomas Jolly (FIG. 3) sur la question qui nous obsède, puisque son adaptation du Radeau de la Méduse de Georg Kaiser1 est celle d’enfants qui vont se noyer. Pourquoi sont-ce des innocent·es qui meurent ? Et puis, évidemment, la question presque philosophique, celle du metteur en scène Tiago Rodriguez : comment faire avec l’impossible ? Qu’est ce que l’hospitalité ? Qu’est ce que l’inhospitalité de ce monde ? Aujourd’hui, si on avait quelque chose à exposer de nous, de l’endroit où nous sommes, de notre situation d’êtres humains sur terre, ce serait de toute façon un bateau de migrant·es. Dans le parcours de l’exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration, il y a effectivement le grand bateau de Barthélémy Toguo, qui est fait de mille choses rapiécées. En ce moment, je travaille beaucoup avec Mohamed El Khatib, toujours au théâtre, qui a aussi réfléchi aux questions du voyage, du naufrage et du mirage. Il a fait une grande exposition au Mucem sur les Renault 12. Là encore, 25 ces voitures-cathédrales qui permettent aux marocain·es de revenir au village l’été, ne sont pas très éloignées des radeaux. Avec lui, on fait une petite performance théâtrale sur les boules à neige2. Dans ce spectacle, nous posons cette question, qui est au fond la question du devenir des ruines, la question de l’architecture : qu’est ce qu’il restera de nous et qu’est ce qu’on pourra en dire, qu’est ce qu’on en comprendra ? Il s’agit d’une sorte d’archéologie du futur, on montre des choses dans des boules à neige, comme si on était en 4720 et comme si elles étaient dans un musée, qu’on lisait les cartels et qu’on ne com- prenait pas très bien. J’en commente une de Venise à peu près entre deux eaux, avec évidemment une gondole. On se dit que c’est une ville fantôme, qui a été vraisemblablement noyée par l’eau relâchée par la fonte des derniers glaciers. Son nom : Venezzia, ne dit plus rien à personne. Puis, il reste cette embarcation effilée, en forme de felouque ou de pirogue, on ne sait pas très bien, et on ne sait pas très bien non plus s’il y a eu des survivant·es. En tout cas, ça ressemble beaucoup aux épaves navales qu’on trouve au fond de la Méditerranée et sur lesquelles les migrant·es de l’Afrique subsaharienne tentaient vainement de braver les flots.

Ce radeau me touche d’autant plus que ça me renvoie à un moment de ma formation, le moment où je voulais être architecte, c’est-à-dire où je voulais me confronter à la rugosité du réel et à toutes les contraintes. Et je me dis quand même qu’au milieu des années 1980, on confiait un pouvoir exorbitant à l’architecture et à l’urbanisme. Changer la ville, changer la vie, avec le programme Banlieue 893. Il y avait vaguement l’idée que pour commémorer la Révolution française, c’est en banlieue qu’il fallait aller. Ce sont ces blessures là qu’il fallait cicatriser entre les centres et les banlieues. Et l’architecture à ce moment-là, était fondamentalement liée à une critique du pou- voir autoritaire. Ce qu’Alain Damasio appelle aujourd’hui les anarchitectes dans Les Furtifs4. Il s’agit effectivement de déjouer les pièges du pouvoir en transformant des espaces de telle manière que l’usage en soit transformé. Évidemment, il y a une pratique non autoritaire de l’architecture, ça me paraissait l’évidence. Et c’est peu de dire qu’aujourd’hui, est revenue — en tout cas du point de vue des stars, on voit bien ce qui se passe dans les pétromonarchies — l’idée qu’on puisse considérer comme un paradis d’architecture des enfers politiques. Ce qui nous renvoie quand même à une pensée ancienne, qui est celle de la Renaissance.

Donc contre l’autorité, contre l’idée même de capital d’ailleurs, et de capital avec ou sans e, de capitalisation, de concentration de la richesse et du pouvoir quelque part. Votre idée de radeau me rappelle un texte de Louis Marin sur le Japon5, qui parlait d’utopie de capitale flottante. Pour que l’ordre politique ne se fige pas, le mieux serait de mettre la capitale sur un radeau et de le faire tourner autour de l’archipel pour qu’il ne se fixe nulle part, et que la capitale ne se fixe pas. Comment on fait pour que la Renaissance ne fasse pas écran ? Je suis quand même assez frappé de voir que vous revenez sur le projet, sur le mécénat, sur la souveraineté de l’artiste, sur l’acte même de bâtir ou de transformer. C’est comme si on n’avait pas d’autres discours à notre disposition que ceux que tenaient les architectes sur eux-mêmes face aux princes dans l’Italie des 14e et 15e siècles, qu’ils faisaient écran, littéralement, parce que c’est là où on projette nos imaginaires. Et effectivement, le grand geste de la souveraineté de l’artiste rejoue indéfiniment cela. Ce qui n’était pas du tout le cas de Lorenzetti. Il n’est pas un artiste de la Renaissance, il est un artiste politique immergé dans la cité. Vraisemblablement, il peint ce qu’il semble devoir faire dans une situation politique assez flottante. On peut d’une certaine manière interpréter Lorenzetti comme, 100 ans plus tard, Alberti dira de l’architecture : cette idée, là encore exorbitante, qu’une conjuration de beauté pourra effectivement nous protéger. Il y a quelque chose de cet ordre dans la fresque dite Du bon gouvernement, l’idée qu’on va effectivement se protéger par une mise en ordre, architecturale, spatiale, qui ne sera pas un ordre urbain, parce qu’il n’y a pas d’ordre urbain à proprement parler chez Lorenzetti. C’est plutôt un bricolage asymétrique. Il n’y a pas d’injonction de la « phrase urbaine », comme dit Jean-Christophe Bailly6, ce sont plutôt des conversations.

Face au temps qui reste, à la catastrophe qui vient, qu’elle soit pour nous écologique ou fas- ciste, on peut quand même faire front de beauté, d’intelligence. L’architecture fait rempart, d’une certaine manière. Il y a déjà cette idée chez Lorenzetti, mais on aurait tort de la recoder dans le langage de la Renaissance comme je viens de le faire, parce que c’est encore civique, c’est encore municipal, c’est encore commun. Il n’est pas du tout un artiste souverain qui pose son objet hautain et vulnérable devant la société. La force de Lorenzetti consiste à créer des allégories politiques qui, d’une certaine manière, survivent à leur reconnaissance immédiate. Il y a cette puissance d’actualisation des images. Si on veut être dans le projet, quelle serait la fresque aujourd’hui de Lorenzetti, pas seulement pour la citer, pour s’en autoriser ou pour la répéter, mais quel serait le geste équivalent ?

BENJAMIN LAFORE En considérant la Renaissance italienne justement, la déontologie d’Alberti ne nous semble plus du tout une figure opérante. Et d’autant plus chez les architectes, où la question de l’auteur·ice et de l’architecte héro·ïne semble totalement surannée. Nous le voyons dans les enseignements qu’on fait, les architectes et universitaires que l’on convoque, la nouvelle génération n’est plus du tout héroïque, les pratiques sont mineures.

P. B. Pourtant les stars sont toujours sur le devant de la scène.

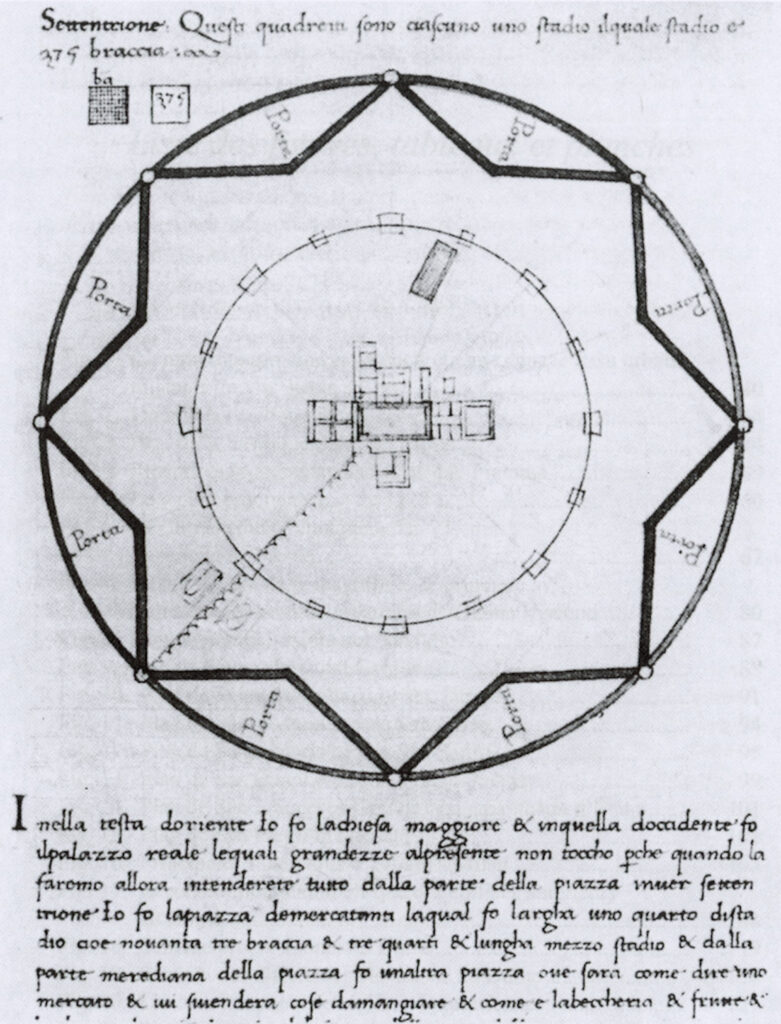

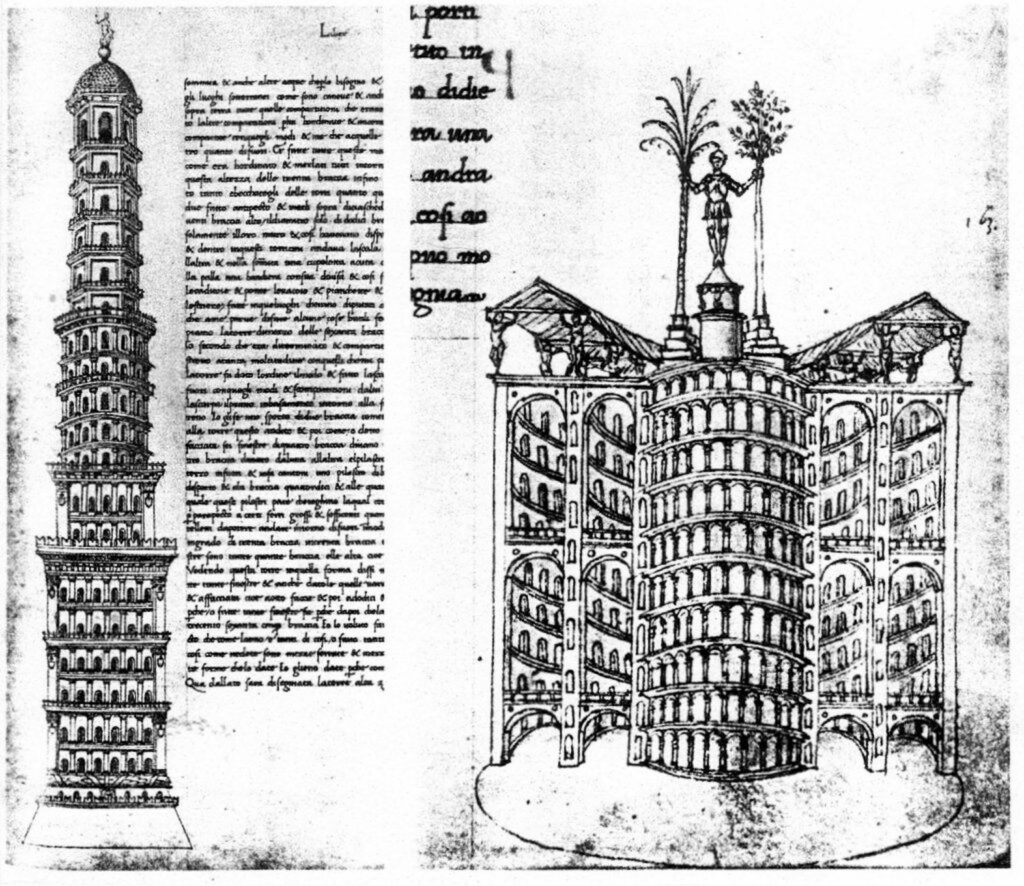

S. M.-B. Bien sûr, la difficulté c’est qu’elles restent prescriptrices. Comment arrive-t-on à bâtir un imaginaire, via une nouvelle fresque du bon gouvernement ou autre chose, qui permet de donner corps à des postures qui sont intrinsèquement mineures par rapport à ces gestes souverains dont vous parlez, mais qui puisse garder une forme de capacité d’agir et d’implication dans la vie civique ? La déontologie d’Alberti, si l’on considère des architectes souverain·es qui travaillent pour les pétromonarchies, nous pose évidemment problème. Mais en même temps, Alberti travaillait avec l’ennemi sans soucis. Donc comment on arrive à garder ce qu’il y a de bon chez Alberti et peut être à voir ce qu’il a caché comme autre figure ? Est-ce que Le Filarète (FIG. 4) peut être une figure qu’on peut réinvestir ou est ce qu’il y en a d’autres ? Je crois qu’on cherche dans l’histoire canonique de l’architecture des figures qui nous permettent de se désaxer un peu.

B. L. Le Filarète parle de la déception intrinsèque à la réalisation d’un projet d’architecture puis produit un traité sous forme d’utopie7. Il y est à la fois orgueilleux et surtout inquiet8. Même si ensuite, il critique l’ordre spontané, médiéval. Donc sa position, sa manière d’écrire et de se positionner par rapport à Alberti nous anime, comme une contre-figure, en ce qu’il assume sa posture. Son traité prend la forme d’un dialogue animé avec son mécène jusqu’à la description d’une cité idéale. Mais son objectif politique reste tout de même de valoriser le pouvoir princier.

P. B. De votre point de vue, effectivement, l’architecture, ce n’est plus ça. Ce n’est plus Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc. Sauf qu’effectivement, ces stars sont comme les étoiles dans le ciel, c’est-à-dire qu’elles brillent longtemps après leurs morts. Même si d’une certaine manière vous pouvez considérer que ce n’est plus cela l’architecture, ça reste quand même socialement, politiquement et médiatiquement, encore cela. Et je dirais que ça le sera de manière de plus en plus obscène. Au fur et à mesure qu’ils sortent de scène, iels vont être de plus en plus obscènes. C’est ce qu’on observe en politique. D’une certaine manière, la guerre culturelle a déjà commencé, et le pouvoir autoritaire est déjà là, peut-être même dans sa phase terminale. Et la phase terminale du pouvoir du fascisme, pour Pasolini, c’est la République de Salo. Et la République de Salo, c’est jouir sans entraves : oui, on est des tyrans. Évidemment, dans l’architecture capitaliste, l’hypercapitalisme mondialisé, il y a ce côté « je vous emmerde ». Ce qui m’attirait plutôt quand j’étais jeune, c’était la difficulté, c’était de se confronter à toutes ces contradictions. C’est pour ça que, lorsque j’ai commencé ma thèse, je suis tombé sur cette figure du looser Filarète, qui n’arrivait pas à faire ce qu’il avait envie de faire sur les chantiers milanais, parce que tout était compliqué, parce qu’il était l’homme du prince, parce que les constructeurs lombards ne lui pardonnaient pas. Il était piégé de toutes parts, puis il fait cette évasion par les toits, qui est la bascule à la fin de son traité d’architecture, qui commence plutôt à la mode d’Alberti et qui se termine plutôt comme Thomas Moore, c’est-à-dire « je vous emmerde et j’ai imaginé une utopie ». Bien sûr, cette figure m’a intéressé. Est-ce une contre figure, je ne sais pas.

Encore une fois, on voit bien qu’il y a la nécessité, inévitablement, de se raccrocher à cette histoire. On ne peut pas totalement l’ignorer puisque les autres en font un usage aussi massif et aussi décomplexé. Quand j’entends Jean Nouvel, lors de sa conférence au Collège de France où il décrivait le Louvre d’Abu Dhabi9, qui disait qu’il ne pourrait jamais aussi bien travailler de sa vie parce qu’il n’y a aucune contrainte, aucune limite, c’est le désert, il a pu faire sept maquettes, la dernière à échelle 1. C’est open bar, c’est marrant, je pensais exactement l’inverse du rôle de l’architecte.

C’est-à-dire que ce qui était vertueux dans l’architecture et désirable surtout, c’est qu’il fallait bricoler avec des contraintes insensées. Et là, dire que la position idéale de l’architecte est d’être en fait libéré de toutes les contraintes, pas de sol, pas d’histoire, pas de société, il y un pouvoir tout puissant et de l’argent illimité. Alberti a voulu ça aussi de temps en temps. Et du point de vue de notre morale, il est coupable de compromission, il s’est vendu au plus offrant. C’est pour ça que la déontologie est assez intéressante. Il dit : tu peux construire des demeures pour les tyrans, mais elles ressembleront à des citadelles et pas à des palais civiques. C’est à dire que tu n’as pas le droit de tromper sur la marchandise. Ça me parait effectivement être une définition de ce que fait vraiment Alberti, c’est-à-dire une grammaire architecturale, des connotations et des dénotations qui bloquent toute possibilité d’appropriation concurrente, et d’inversion de sens. Un palais ne peut pas devenir une citadelle. Une citadelle ne peut pas devenir un palais. Il y a deux trois bricoles formelles qui alerteront l’usager·ère sur l’impossibilité de cette inversion symbolique.

S. M.-B. Nous pouvons considérer les villes italiennes comme la mise en place d’une économie libérale où l’architecture a un rôle central pour l’exercice du pouvoir. Si nous regardons notre époque comme une version brutale et accomplie de ce qui débute alors dans le microcosme italien, quelle pourrait être l’éloquence d’une architecture néo-libérale actuelle ? Puisque vous dites que l’architecture est reçue dans l’inattention. Et qu’est-ce que ces architectures rutilantes performent comme pouvoir aujourd’hui ? Comment elles nous forment ? Comment elles nous transforment ?

P. B. Je pense que Dominique Perrault a vendu la mèche. Il a dit avec candeur la réalité de sa pratique. En une phrase, il a écrit quelque part : « l’architecture ça sépare ». Donc ce qu’effectivement le monde capitaliste, dans son stade terminal, attend de l’architecture, c’est qu’elle sépare de l’espace. C’est-à-dire qu’elle stylise la ségrégation sociale, la ségrégation urbaine. Cela nous fait des péages, des fractures urbaines, des portes, des quartiers séparés. Et aujourd’hui, le monde a la passion du mur, et ses élites ont une sorte de profession de foi qui n’est plus euphémisée. On ne ruse plus avec son désir de ghetto.

Je parle de la bourgeoisie et du vrai séparatisme. Et les architectes y ont contribué quand même. D’une certaine manière, iels sont équipé·es pour le faire. Puisque l’architecture de la Renaissance, par exemple, avec ses grands principes de symétrie, avec cette victoire de la façade sur le portique, c’est-à-dire d’une division tranchée des espaces, invente une forme d’éloquence. Et ce rapport à la rhétorique est une façon de scinder des espaces, et de rendre cette séparation belle. C’est quand même une scène urbaine, ce que je décrivais dans ma thèse Le pouvoir de bâtir, qui se joue à la fin du 15e siècle, entre des balcons, pas de balcons, des portiques, des loggias, pas de loggias. Est-ce qu’on veut avoir un espace frangé avec des empiètements médiévaux même, si depuis le 13e siècle, il y avait une volonté de dessiner l’espace urbain au cordeau, au sens propre, en tirant des cordes. Globalement, ce qu’invente l’architecture humaniste est une façon de scinder des espaces en rendant cette séparation belle. À ce moment là, la beauté n’est pas la beauté albertienne qui nous protège de la méchanceté, c’est celle qui l’accompagne, qui en est effectivement l’euphémisation. On dit cela de l’architecture, mais c’est l’ensemble du système des beaux-arts qui devient finalement une catégorie de la domination sociale.

B. L. Par rapport à ce qui sépare et à la métaphore du radeau, si on lit Michel Agier10, ethnologue et anthropologue, il parle d’habiter la frontière. Il s’agirait d’habiter comme sur le radeau, c’est- à-dire de rendre viable ou du moins aimable ou domesticable un entre-deux. Est-ce que, justement dans les villes médiévales, cette séparation commence à disparaître, parce qu’on commence à habiter les limites, les entre-deux ?

P. B. Il y a plusieurs manières d’entendre cette belle injonction « habiter la frontière ». Il se trouve que votre histoire de radeau me fait aussi penser au travail à la fois humanitaire et littéraire que mène une écrivaine comme Marie Cosnay11 aujourd’hui. Elle a fait une très belle trilogie qui s’appelle Des îles, où son travail militant est d’accueillir des réfugié·es, et de nommer, dater et trouver un tombeau, concrètement, pour celles et ceux qui disparaissent et qui se noient. Son dernier livre traite de ces cimetières, de ces radeaux, de ce qu’on fait des embarcations de fortune qui viennent s’échouer. Une frontière est de toute façon une machine à tuer. Donc elle cisaille, elle coupe les vies. Pour faire lieu : les lieux dans la ville sont des espaces réappropriés, réaffectés à d’autres usages. Des formes qui survivent à leur fonction et qui sont réaffectées à d’autres fonctions pour les rendre, comme vous dites, désirables et habitables. Et précaires d’une certaine manière. Mais précaire au sens presque étymologique et religieux du terme, qui a à voir avec la prière, avec l’adresse, avec l’hospitalité.

Quand j’ai réédité ma thèse sur Milan12, j’ai été confronté à une sorte de névrose monumentale, parce qu’à Milan, la cathédrale, le cimetière, tout est énorme. Et je gardais comme une sorte de grigri, de talisman ou de porte bonheur dans ma poche, le poème de Francis Ponge sur le coquillage13. Pour le poète, les grands édifices, les cathédrales, sont comme le coquillage pour le bernard-l’ermite, une carcasse vide dans laquelle un·e vivant·e s’est logé·e. Ce qu’il y a de plus architectural est la capacité des hommes·femmes à faire maison de tout. C’est-à-dire de rien, de presque rien, de choses précaires. C’est ce qui nous rendrait optimistes.

On peut appeler médiévale cette revanche de la vie. Effectivement, c’est la joie qu’il y a, qu’on identifie au Moyen-Âge, c’est-à-dire le fait qu’on habite, qu’on investit, ça grouille. C’est effectivement cette esthétique et cette éthique de l’entre-temps et de l’entre-deux. Et puis quelque chose me frappe quand même — je pense que ça avait été étudié à Brasilia — c’est qu’il n’y a pas d’architecture assez inhospitalière pour qu’elle ne soit finalement grignotée par l’usage. Et que des êtres humains viennent y loger, malgré tout. Si on veut bien accepter de regarder en ville aujourd’hui, on voit ce que Ponge décrivait dans le coquillage, des gens qui trouvent quand même une manière d’être dans des lieux qui disent avec suffisamment d’éloquence qu’iels ne sont pas les bienvenu·es.

S. M.-B. Ce qui nous mène vers « étonner la catastrophe » finalement, comme si aucune architecture ne peut être assez inhospitalière pour entraver l’habitabilité.

B. L. C’est la question du vernaculaire ou de l’expérience habitante sur laquelle l’attention se porte actuellement. Dans notre travail, nous parlons beaucoup de méthodes, plutôt que de dessin à priori et notamment des méthodes d’enquête. C’est-à-dire qu’avant de dessiner de manière héroïque, il y a l’observation. Et peut être qu’observer est un outil de l’étonnement de la catastrophe, de ne pas la subir, d’en prendre acte et de la dépasser. La formule que vous empruntez à Victor Hugo dans votre leçon inaugurale est assez fédératrice et émancipatrice : « Tenter, braver, persister, persévérer, s’être fidèle à soi- même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait ».

S. M.-B. Lorsque vous disiez qu’aucune architecture n’est assez inhospitalière pour réussir à entraver la vie, cela résonne avec les attitudes d’une certaine pratique d’architecture, qui justement minorent l’architecture, qui conçoivent une architecture un peu en deçà de ce qu’on attend d’une architecture qui soit trop déterminante. Et qui laisse d’une certaine manière la place à autre chose, en l’occurrence le mollusque de Ponge, quelque chose qui vient la sublimer ou la submerger plutôt. « Étonner la catastrophe » pose une question épistémologique d’une certaine manière. Comment arriver à produire quelque chose — la question de l’imaginaire du début de notre entretien finalement — qui nous guide, peut-être pas très loin, un peu comme le radeau qui nous amène juste à bon port, quitte à voyager un peu plus loin après ? Quelle est cette condition catastrophique dans laquelle nous réfléchissons ? Vous dites que la catastrophe a déjà eu lieu, qu’elle n’a pas fait grand bruit, mais qu’elle est déjà passée14. Alors, que ce soit la catastrophe fasciste, climatique, sociale, économique, peut-être une combinaison de toutes, quelle est la condition qu’elle dessine pour penser ?

P. B. D’abord je vous remercie beaucoup parce que cette conversation me touche et m’encourage en fait. Vous avez compris que les affaires urbaines, architecturales, c’était plutôt au début de ma carrière que je faisais ça. Et en fait, c’est la roche mère de ma formation d’historien. Je voulais être historien de la ville. Et puis je suis ramené à ça en fait, depuis quelques temps. Je me rends compte que je me suis un peu éloigné, dans ma production que je dirais savante, de ces questions urbaines, pour me rapprocher de choses un peu plus abstraites sur l’image, sur le pouvoir. Et tout m’y ramène aujourd’hui. En particulier pour les raisons que vous dites bien mieux que je ne me l’étais avoué moi-même.

La question environnementale, les matériaux, l’architecture vernaculaire et, au-delà, la question de l’impermanence, sont aussi des questions architecturales. Est-ce qu’on peut travailler à être un peu plus léger·e sur la terre ? L’autorité et le pouvoir autoritaire, l’usage social, la séparation, la guerre des pauvres, nous ramènent à l’architecture. J’ai l’impression que, vous et moi, on se débat, on ne veut pas renoncer à ces mots qui sont des mots trop grands pour nous. Architecture. Histoire. Des mots qu’il n’y a aucune raison d’abandonner. Tout le monde, y compris des gens qui sont des adversaires, se rengorgent de ces références. C’est pour cela que je fais une histoire on ne peut plus légitime, mais je tente d’en faire un usage dissident. Je parle de Léonard, de Machiavel. Tout le monde parle de Léonard, Machiavel, et des villes italiennes. Il n’y a pas plus légitime, mais je le fais de manière dissidente. Pourquoi je continue à appeler Histoire, et pourquoi vous continuez à appeler Architecture, une pratique dissidente de cet art. Parce que c’est un trésor d’imagination.

Donc « étonner la catastrophe », ça peut être ça. Si ensuite ça devient une sorte de mot de passe, qui permet à des gens de se réencourager de manière non héroïque, parce qu’« étonner la catastrophe, à tenter, braver, persévérer », c’est quand même une grande période hugolienne, c’est Gavroche, Les Misérables. On ne se reconnaît pas tout à fait dans cet optimisme révolutionnaire et messianique. Mais en même temps, il n’y a pas de raison de laisser cet entrain, cette puissance imaginante à des adversaires politiques qui, ell·eux, savent très bien créer de la ferveur. Donc quel serait mon rôle, en tant qu’historien qui s’engage dans une pratique de l’histoire, qui tente d’avoir la théorie de ma pratique et la pratique de ma théorie. Je me souviens d’ailleurs que ce qui m’attirait dans l’architecture, c’était ce rapport entre la théo- rie et la pratique. Peut-être que j’ai simplement voulu transporter ça dans l’histoire, en disant que finalement, si l’histoire est révolutionnaire, c’est pour ce qu’elle pratique, pas pour ce qu’elle proclame. C’est parce qu’en dénaturalisant nos évidences, en dépaysant nos certitudes, d’une certaine manière on produit un art de l’émancipation. C’est dans la pratique même que l’histoire est émancipatrice. C’est pour cela qu’elle n’a pas intérêt non plus à abandonner ses grandes références.

« Étonner la catastrophe », ce serait alors faire front un peu bravement, en n’abandonnant pas les grandes références, en allant y chercher ce qu’il y a d’aimable, désirable. En ne produisant pas un contre-récit. En s’installant dans le récit. Je ne vais pas faire semblant de me donner le beau rôle du marginal, je suis au cœur des institutions.

B. L. Mais il y a un besoin de passer par le bizarre, comme vous le faites avec le théâtre, les émissions de télévision, et le format de certains de vos essais, en complément de vos cours au Collège de France.

P. B. Voilà. Mais au centre, c’est ce que j’avais fait dans ma leçon inaugurale. Il y a un moment où les projecteurs sont là, vous êtes sous le feu et donc, vous assumez, vous habitez le centre. Il faut être vraiment là, il ne faut pas commencer à chouiner, je ne suis pas à ma place ici, si, si, je suis parfaitement à ma place. Il n’y a aucune raison que ce soit quelqu’un d’autre que moi. Et je vais habiter la fonction. Mais pour dire que ce n’est pas là que ça se passe. Et dans ce cas là, étonner la catastrophe, c’est produire des imaginaires sociaux dont d’autres pourront s’emparer.

En allant chercher des références légitimes et que d’autres s’en emparent, ça rend habitable une parole. Et puis ça diffuse. Moi, vous l’avez vu, je lâche pas trop l’affaire sur l’histoire universitaire savante. Je continue, je fais de la recherche. Bien sûr, c’est absolument important, puisque sinon je serais comme un architecte qui ne ferait qu’écrire sur l’architecture, enfin il faut pratiquer quand même. Pas forcément construire, comme vous le dites, mais transformer, réparer, réinvestir. Il faut faire des trucs quand même. Et à partir de là, que d’autres fassent d’autres trucs avec les trucs qu’on a fait. Et c’est vrai que ce qui me plaît dans cette conversation, vous, vous êtes architectes ; moi, j’ai travaillé sur l’architecture, donc il y a un lien. […]

Donc oui, étonner la catastrophe, c’est rappeler cette résistance obstinée de la vie même ★

- Le Radeau de la Méduse de Georg Kaiser, mise en scène Thomas Jolly, 2016. ↩︎

- El Khatib, Mohamed et Patrick Boucheron. 15-26 juin 2021. Boule à neige. Festival d’Automne, Paris. ↩︎

- Banlieues 89 est une mission interministérielle lancée en 1983 par Roland Castro et Michel Cantal-Dupart inaugurant des dispositifs d’amélioration destinés à la réhabilitation des quartiers construits en lien avec le développement industriel de la France durant la période contemporaine. ↩︎

- Damasio, Alain. 2019. Les Furtifs. Editions La Volte. ↩︎

- Berque, Augustin. 1988. Le Tokyo idéal. La ville, Corps écrits n°29. Pp. 67-72. ↩︎

- Bailly, Jean-Christophe. 2013. La Phrase urbaine. Seuil. ↩︎

- Le Filarète. Circa 1465. Trattato di Architettura. ↩︎

- Boucheron, Patrick. 2010. Fragments d’un dépit amoureux : Filarete, de la ville idéale à l’utopie. D’Ailleurs : Revue de la recherche de l’École Régionale des Beaux-Arts de Besançon. ↩︎

- Nouvel, Jean. 17 septembre 2017. Colloque Le Louvre Abu Dhabi, Le rêve des formes : Art, science & cie. ↩︎

- Agier, Michel. 2016. Les migrants et nous, Comprendre Babel. CNRS Éditions. ↩︎

- Cosnay, Marie. 2022. Nos corps pirogues. L’Ire les marges. ↩︎

- Boucheron, Patrick. 2023. Le Pouvoir de bâtir, Milan (XIVe-XVe siècle). 1ère parution en 1998. Réédition Point. ↩︎

- Ponge, Francis. 1942. Le Parti pris des choses. NRF-Gallimard. ↩︎

- Boucheron, Patrick. 2023. Le temps qui reste. Seuil. ↩︎