Ahmed Belkhodja est architecte. Depuis 2013, il dirige l’atelier FALA à Porto avec Ana Luisa Soares, Filipe Magalhães et Lera Samovich. Il enseigne actuellement à l’EPFL, l’ENSA Paris-Est, et la HEAD–Genève (★★★)

En 1994, Alvaro Siza (1933-) écrit que la conception d’une maison est une « chose mineure »1.

L’implication tacite pourrait être que les pro-grammes publics et collectifs sont majeurs — et l’architecte portugais a largement bâti sa renommée dans ce domaine — mais Siza poursuit par un éloge différent. Il ajoute que les maisons sont des « machines compliquées, dans lesquelles chaque jour quelque chose tombe en panne », et dans lesquelles l’héroïsme revient non pas aux architectes mais aux habitant·es ou — pour reprendre ses termes — aux « Gardien·nes des Maisons ». Ce qui est majeur, c’est donc peut-être la vie quotidienne, son imprévisibilité et sa lutte perpétuelle contre le temps, les intempéries et les invasions de fourmis.

De ce point de vue, il faudrait appréhender le « vivre ensemble » dans sa totalité — celle de conditions de vies partagées, qui affectent tout autant l’intime que les espaces dans lesquels on côtoie la multitude physiquement. Nous vivons ensemble dans la ville mais aussi dans nos logements, non seulement parce que nous sommes (télé-)connecté·es en permanence aux autres,même depuis nos logements, mais aussi car nos vies domestiques sont façonnées en creux par ce qui se passe hors d’elles. Ainsi, les tâches dévolues aux « Gardien·nes des Maisons » dépendent de services obtenus hors de la maison, et la configuration même d’un logement dépend des normes et des contraintes matérielles établissant une forme de « vie ensemble ».

FACE

À l’inverse de Siza, Kazuo Shinohara (1925-2006) considère la conception des maisons comme une tâche majeure, et ne s’intéresse que très peu aux invasions de fourmis.

Alors que Siza décrit la vie imaginée et la dégradation de la maison avec beaucoup de patience et de tendresse, Shinohara considère que sa tâche entant que concepteur de maisons est d’entamer un dialogue avec la « société dans son ensemble »2 plutôt qu’avec les client·es, et que ce dialogue n’est possible que par la conception d’«espaces fictionnels » via une forme de « chorégraphie » — une manipulation intentionnelle d’images de la domesticité, qui s’adresse à la collectivité par l’intermédiaire de l’individu·e. Comme les œuvres construites ne peuvent être transmises, il faut utiliser des dessins, des photographies et des textes. Par conséquent, Shinohara a toujours refusé de prendre en charge des projets de logements collectifs, et note que les concepteur·ices de maisons sont confronté·es à deux sites — l’« espace réel » de la construction, et l’« espace imaginaire » formé dans l’esprit des spectateur·ices des photographies — et que des divergences et des influences entre les deux sont inévitables. La position de Shinohara revient donc à dire que la manière la plus efficace de s’adresser à la société est de se concentrer sur une expérience esthétique partagée, appartenant à ce qu’il appelle l’espace imaginaire. Le·la « designer·se de maison » est ainsi compris·e comme un·e éducateur·ice des masses, un type d’artiste dont le travail ne peut être fondé que sur l’affirmation de sa subjectivité.

Les débats sur la subjectivité et l’objectivité dans l’art et l’architecture ont une teinte particulière dans le Japon de l’après-guerre, car ils sont superposés à des questions sur la possibilité de pratiques créatives autochtones dans un monde « occidentalisé » prétendument objectif — celui du capitalisme mondialisé. Alors que certain·es écrivain·es et critiques littéraires jugent nécessaire de rechercher une littérature « objective » proche de la «vraie vie des masses », d’autres défendent un « réalisme de profondeur plutôt que d’ampleur » qui exigerait des écrivain·es qu’iels recherchent l’universel dans une certaine forme d’« égoïsme progressif ». Illustrant cette seconde position, l’écrivain Masato Ara déclare en 1946 : « Je suis les masses »3.

Ainsi, contre l’objectivité perçue des grands projets homogénéisants (ce qu’il appelle les « usines », et notamment celle du mouvement métaboliste), Shinohara voit dans la maison ce qui est capable d’explorer la vie humaine en pro-fondeur plutôt qu’en ampleur. « À l’exception de la maison, toute l’architecture n’entre en contact qu’avec une seule partie de la vie humaine 4».

La méthode de « subjectivité progressive » de Shinohara consisterait donc à révéler les autres parties de la vie humaine, celles jugées intimes, affectives ou irrationnelles, inaccessibles aux«usines ». Si son œuvre a une pertinence pourpenser une vie en société, c’est dans cette focalisation sur ce qui est habituellement considéré comme extérieur à celle-ci, mais qui en fait pourtant partie intégrante. La maison pourrait ainsi agir comme une sorte d’éclipse — l’opportunité d’étudier des émanations de la vie commune normalement invisibles, et ce sans être aveuglé par le collectif.

C’est dans cette optique qu’il faut lire les maisons de Shinohara des années 1960, ce qui le pousse à jouer alternativement avec des images aussi diverses que le parasol, le bunker, le cube blanc — respectivement dans la Umbrella House (1962), la House of Earth (1966) et la House in White (1966) — et à les confronter à un fac-similé de langage traditionnel. Dans le premier cas, la pression latérale du toit inspiré du parasol en papier met littéralement en tension la petite maison carrée qu’elle abrite. Dans le second, un plan-cher en terre battue est traversé pour atteindre une chambre souterraine placée sous un jardin.La terre est considérée à la fois comme un sol sur lequel on peut marcher et comme une matière primordiale dans laquelle on peut être enterré·e. House in White est sans doute le point culminant de cette première phase de recherche. Un grand salon est peuplé de quelques éléments architecturaux (colonne, porte, fenêtre). Les surfaces blanches de la pièce sont utilisées comme une sorte de machine à mystifier — détachant les éléments isolés les uns des autres et interdisant toute lecture de leurs rôles structurels ou fonctionnels.

Dans tous les cas, c’est par l’injection d’un élément symbolique exogène que l’architecte déstabilise volontairement ce qui est compris comme ayant un sens communément partagé (le langage pseudo-traditionnel). Cette irruption dans un paysage objectif va de pair avec le rôle proclamé de la « maison comme fiction » dans la société. Lorsqu’il écrit sur le symbolisme de l’architecture japonaise, Shinohara cite le poète français(symboliste) Gustave Kahn : « Le but essentiel de notre art est d’objectiver le subjectif (l’extériorisation de l’Idée) au lieu de subjectiver l’objectif (la nature vue à travers un tempérament) 5».

Pour ce qui nous concerne, il est utile de lire Kahn un peu plus loin. Le poète affirme que ce but est cohérent avec les développements scientifiques de son époque, qui sont « fondés sur le principe philosophique purement idéaliste qui nous fait repousser toute réalité de la matière et n’admet l’existence du monde que comme représentation ». Bien sûr, une telle position semblerait aujourd’hui absurde en architecture, voire condamnable. Et les maisons individuelles sont, du moins en Occident, des choses que l’on peut s’enorgueillir de refuser de concevoir. Mais notre paradoxe tragique est que la réalité de la matière est incontournable et que le monde n’existe que comme représentation. Le seul moyen d’avancer pourrait donc être de refuser la distinction entre « monde réel » et «monde imaginaire», entre matière et fiction. Le réel est fait d’images matérielles — à la fois sur papier, sur écrans, et en dehors de ceux-ci — qui organisent conjointement le visible, le sensible, le possible, et qui ont donc une dimension profondément politique.

Alors, quel type de vie ensemble l’architecture peut-elle proposer dans cette ambivalence ? Existe-t-il des expériences esthétiques qui méritent d’être adressées à la « société dans son ensemble » aujourd’hui ? Les invasions de four-mis doivent-elles être chorégraphiées, et tous les aspects de la vie humaine doivent-ils être abordés, y compris l’imprévisible ? Peut-on concevoir des fictions matérielles qui auraient une valeur collective et surmonteraient le paradoxe, plutôt que de mettre l’une de ses moitiés entre parenthèses ?

PILE

Il convient peut-être de noter que la trajectoire de Shinohara dans les années 1960 a également été influencée par des voix qui allaient à l’en-contre de sa défense du subjectif. En 1964, il rencontre l’intellectuel et photographe Koji Taki(1928-2011), qui deviendra par la suite un collaborateur fréquent, à la fois en tant que critique d’architecture et comme auteur d’images des œuvres construites.

Le premier article de Taki sur les travaux de Shinohara paraît dans Glass, un magazine mensuel sponsorisé par l’un des principaux producteurs de verre de l’archipel à l’époque. Depuis1962, Taki assure la rédaction du magazine, ainsi que la production de la plupart des textes et des photographies, au sein de son propre bureau d’édition appelé Arbo. De fait, Glass est le produit d’un homme-orchestre, et repousse les limites de ce qu’un magazine de relations publiques est censé proposer, souvent avec des montages abrasifs d’images et de textes critiques ou poétiques. Cette approche expérimentale remet en question les rôles établis des différents médias et leur coexistence sur la page. Jusqu’au début des années 1970, Taki utilisera également Glass pour affiner son cadre théorique sur la photographie et l’architecture, faisant du rôle ambigu et symbolique du matériau un alibi. Mais si l’on sait que Taki a réalisé la plupart des photographies, de l’écriture et de l’édition de Glass6, la grande majorité de ce travail n’est pas crédité, ou parfois seulement de manière énigmatique, comme pour réduire au minimum la présence de l’auteur. Ainsi, même s’il semble tout aussi intéressé que Shinohara par le traitement d’images imprimées, les motivations de Taki sont différentes, voire opposées. L’article qu’il rédige sur le travail de l’architecte est seulement signé «(T)», et même s’il est plutôt favorable à la méthode et aux théories de Shinohara, la question de la subjectivité est le principal point de critique. « On peut sentir l’inconscient de Kazuo Shinohara — une personne extrêmement consciente d’elle-même. S’il a envie d’insister sur un “espace pathologique”, il serait peut-être bon qu’il soit un peu moins narcissique7 ». À ce moment, Taki n’a encore mis en image aucune œuvre de Shinohara, mais ses reportages photographiques sur l’architecture pour Glass sont déjà caractérisés par un type d’immersion brutal, utilisant des contrastes marqués pour rendre visible la matérialité des surfaces, engloutissant parfois l’image entière dans l’obscurité ou la clarté, mais évitant dans tous les cas la profondeur de champ, ou toute représentation qui rendrait lisible la forme complète des espaces. À partir de 1968, il applique des méthodes similaires aux maisons de Shinohara, à la demande de l’architecte mais aussi pour stimuler sa propre réflexion sur les œuvres, pour les capturer. À la même époque, Taki participe également à la fondation d’un magazine photographique éphémère et auto-publié intitulé Provoke, qui deviendra par la suite culte dans les milieux artistiques locaux et étrangers.Influencé notamment par les écrits de Roland Barthes, Taki comprend la photographie comme un médium offrant la possibilité de dépasser les carcans « objectifs » du langage, et d’atteindre ainsi une forme de co-création avec le monde,notamment car «l a photographie est un hybride de mécanique et d’humain », « ni 100% subjectif, ni 100% objectif8 ». L’historien de l’art Michael Lucken décrit les expérimentations photographique de Taki comme procédant à un «double effacement critique : celui du photographe et celui du sujet photographié9 ». Effacement du·de la photographe car sa présence corporelle est annulée parle choix des points de vue et les effets obtenus lors de l’édition, du recadrage et de l’impression des photographies. Effacement du sujet photographié en raison de la résistance des photographies à la représentation. L’objectif est de ramener les images imprimées elles-mêmes à un état de « matière inhumaine » dans lequel on pourrait trouver de nouvelles significations.Si les premières maisons de Shinohara dépendaient d’éléments et de symboles communément reconnaissables, l’attaque de Taki contre la subjectivité pourrait suggérer la recherche d’une autre architecture de la maison, libérée de ces nécessités. Ainsi, alors que les photographies de Taki à la fin des années 1960 deviennent de plus en plus abstraites, jusqu’à frôler le mono-chrome, l’architecture de Shinohara s’appuie sur l’abstraction de la House in White et la rend plus aride, abandonnant progressivement tout signe de langage traditionnel et de structure visible. En 1969, il conçoit des maisons organisées autour de vides monochromes monumentaux sans fonction claire — The Uncompleted House etla Shino House. Taki retrace cette évolution dans le travail de l’architecte, à la fois dans ses photographies et dans ses écrits. Se poussant l’un l’autre dans les limites de l’abstraction de leurs domaines respectifs, les deux théoriciens aboutissent à une impasse en 1970. Après cette date, Taki arrête complètement la photographie non architecturale, et Shinohara réintroduit progressivement une certaine figuration, ainsi qu’une focalisation sur différents types d’éléments.

En 1971, la publication principale de The Uncompleted House et Shino House, dans Shinkenchiku (New Architecture) est entièrement réalisée avec des photographies de Koji Taki, ce qui provoque un scandale sans précédent au sein de l’équipe de photographes internes du magazine. Selon un membre de l’équipe éditoriale, Shinohara se présente un jour avec deux dossiers de photo-graphies — l’un d’un photographe «traditionnel», l’autre de Taki — et soutient que le premier lot n’est pas compatible avec sa nouvelle architecture.La rédaction accepte finalement les images de Taki, mais relègue l’ensemble dans les dernières pages du numéro10.

Refusant la didactique habituelle basée sur une coexistence équilibrée d’images, de dessins et de mots, les textes de Shinohara et de Taki précèdent et suivent les photographies, et les quelques dessins sont insérés dans des cadres placés au milieu des textes11.

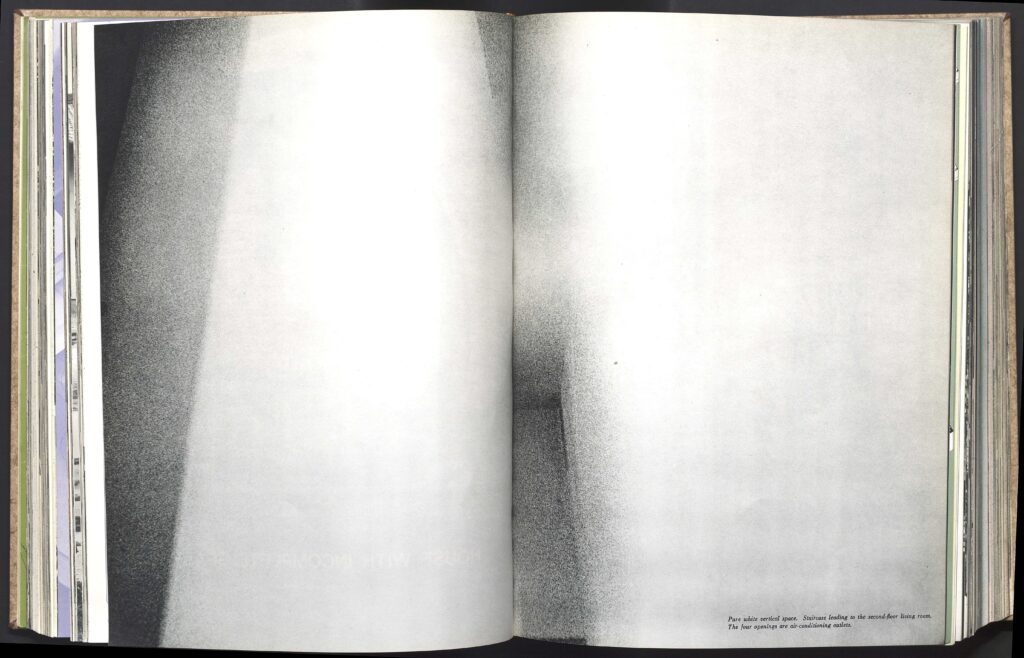

Le résultat est que les photographies apparaissent comme un bloc de 20 pages, seulement accompagnées de discrètes légendes superposées. Combinée au traitement granuleux des images et aux choix inhabituels de perspectives,cette stratégie éditoriale crée un sentiment d’immersion et de vertige, comparable à certaines des pages les plus radicales de Glass et Provoke. L’une d’entre elles montre une photographie particulièrement impénétrable du grand hall central de The Uncompleted House. La légende mentionne : « Espace vertical d’un blanc pur. Escalier menant au salon du deuxième étage.Les quatre ouvertures sont des prises d’air conditionné ». Si le blanc pur est bien présent,l’escalier et les bouches d’aération sont impossibles à discerner. La tension irrésolue entre image et mots est délibérée, peut-être même l’objet réel du photographe et de l’architecte.

« Le monde file sans cesse à travers les petits espaces de la maison12 », déclare Shinohara à cette période. Il faudrait ajouter que ce flux ne consiste pas seulement en invasions de fourmis et en coups de vent, mais qu’il comprend aussi l’ensemble des idées socialement construites de ce qui pourrait être ou se passer dans une maison. Le jeu de duettistes de Shinohara et Taki doit être considéré comme une tentative de faire face à ce flux, sans recourir à la subjectivité particulière d’un·e « éducateur·ice des masses ». Plutôt que de chorégraphier des symboles visuels pour dire quelque chose sur les espaces domestiques, il déplace l’attention sur l’acte même d’appréhension du domestique à travers les pages du magazine. On est amené à se regarder en train de regarder, à traduire ce qui a déjà été capturé, et à le confronter à la vie ordinaire. C’est en ce sens que cette expérience peut avoir une valeur collective, et qu’elle prend pour point de départ l’unité du réel et de l’imaginaire évoquée plus haut. On peut se demander si elle est in fine vouée à l’échec, mais son ambition est sans doute chose majeure.

- Siza, Alvaro. 2000 [1994]. Living in a house. Dans Framp-ton, Kenneth (ed.). Álvaro Siza: Complete Works. Londres : Phaidon. P. 252. ↩︎

- Shinohara, Kazuo. Avril 1964. Jutaku sekkei no shutaisei [Subjectivité de la conception résidentielle]. Kenchiku [Architecture]. Tokyo : Seidoh-sha. Pp. 52-55. ↩︎

- Cf. Koschmann, J. Victor. Hiver 1981-1982. The Debate on Subjectivity in Postwar Japan: Foundations of Modernism as a Political Critique. Pacific Affairs, vol. 54, n°4. Vancouver: The University of British Columbia. P. 617. ↩︎

- Shinohara, Kazuo. 1964. Jutaku [Maison]. Dans : Shimizu, Kitaro. Gendai shiso jiten [Encyclopédie de pensée moderne]. Tokyo : Kodansha Gendai. Pp. 331-334. ↩︎

- Shinohara, Kazuo. 1964. Jutaku Kenchiku [Architecture résidentielle]. Tokyo : Kinokuniya Shinsho. Trad. Italien : Francesca Reale. 2021. Dans : Cesaro, Giorgia (ed.). L’eco nello spazio. Forme, metodi e logica nell’architettura giapponese. Milan: Christian Marinotti. P. 109. Le texte d’origine de Gustave Kahn date de 1886, et est ici cité depuis : Adam, Paul. 1989. Pakenham, Michael (ed.). Symbolistes et Décadents. Exeter: University of Exeter. P. 6. ↩︎

- Cf. Nihon Bijutsu Nenkan [Annuaire artistique du Japon], édition 2012. Tokyo : Chuokoron Bijutsu Shuppan-sha. Pp.431-432. Cité dans Iinuma, Tamami. Koho-shi “garasu” kara miru takikoji. Imeji to tekisuto no sogo [Koji Taki vu par le magazine de relations publiques “Glass”. Intégration d’image et de textes]. Window Research Institute, accédé le 23 Septembre 2023. https://madoken.jp/wp/wp-content/ uploads/2023/07/a4ee7016c9a038446cc4e26637be9da1.pdf. ↩︎

- Taki, Koji. Avril 1964. Utsukushi sengen [Déclaration du Beau]. Garasu [Glass]. Tokyo : arbo. Pp. 18-19. ↩︎

- Taki, Koji. Juillet 1968. Akuchuariti nitsuite no oboesho [Memorandum sur l’actualité]. Foto Critica, n°2. Tokyo: Nihon University College of Art, Department of Photography. Pp. 10-20, P. 18. ↩︎

- Lucken, Michael. 2018. Taki Koji, Essai de contre-photographie. Transbordeur. Photographie histoire société, n°2. Genève et Paris : Transbordeur and Macula. Pp. 200-217, P. 201. ↩︎

- Cf. Ishido, Takeshi. 2013. Watashi no kono 1-saku” [Mon premier travail]. Dans : Nagashima, Akio (ed.). 2013. Taki Koji to kenchiku [Koji Taki and Architecture]. Volume séparé de Kenchiku to nichijo seikatsu [Architecture et vie quotidienne]. Tokyo : auto-publication. Pp. 17-20. ↩︎

- Shinohara, Kazuo (architecte et théoricien). Taki, Koji (photographe et critique). Janvier 1971. The Uncompleted House, Shino House. Shinkenchiku [Nouvelle architecture]. Tokyo : Shinkenchiku-sha. Pp. 257-280. ↩︎

- Shinohara, Kazuo. Janvier 1971. Shocho kukan o koete [Au delà des espaces symboliques]. Shinkenchiku [Nou-velle architecture]. Tokyo : Shinkenchiku-sha. Pp. 249-256. ↩︎