Justinien Tribillon est urbaniste, curateur, éditeur et enseignant à l’École des Arts Décoratifs de Paris. Ses recherches se focalisent autant sur la gouvernance des villes que la sociologie des plantes ou les pratiques invisibilisées dans le monde du travail. Il a récemment publié le livre La Zone. Une histoire alternative de Paris, une enquête sur les façons dont l’opposition entre Paris et « sa » banlieue s’est construite. L’entretien qui suit a été construit à partir de cette enquête (★★★)

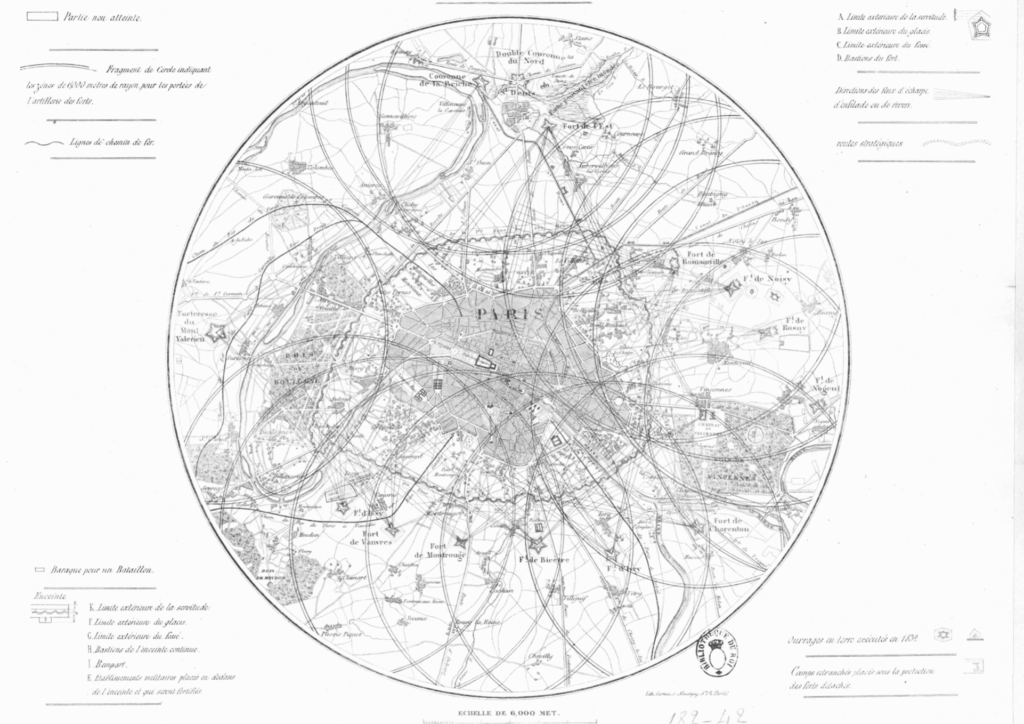

FANNY VALLIN Ce numéro aborde la façon dont certains lieux et certaines formes d’habitat ont été suspectés d’inhabitabilité. Dans ton livre La Zone. Une histoire alternative de Paris, tu retraces comment la Zone a été comme façonnée, en tant qu’espace et en tant que mythe, par la ville parisienne. Paris semble s’être construite selon un processus qu’on pourrait qualifier d’immunitaire. Dans le 1er chapitre, « Ceinture noire : la construction des marges », un document est très intéressant. Il s’agit du plan des fortifications de Paris, daté de 1843, qui montre le mur de Thiers et les lignes de feux des forts construits en retrait de ce mur. Tu dis de cette carte qu’elle montre davantage un mur qui contient, qui empêche une révolte, qu’un mur qui protège des potentielles agressions.

Pourrait-on dire qu’il semble y avoir là un mode de gouvernance double et récurrent de la part de la ville parisienne sur ses alentours : d’un côté, elle s’immunise de l’extérieur et de l’autre, elle invente un argument pour contenir une révolte intérieure, une révolte populaire ?

JUSTINIEN TRIBILLON Un premier élément est de se demander ce qu’est, à l’époque, Paris. Jusqu’à la moitié du 20e siècle, Paris n’est pas une ville. Paris est une ville, de fait, mais Paris n’a pas de maire, et Paris est finalement l’expression d’un pouvoir et d’un gouvernement centraux. Elle est l’incarnation d’une France hyper centralisée, dans laquelle l’espace urbain parisien concentre tous les pouvoirs, qu’ils soient législatifs, exécutifs, judiciaires, mais aussi les banques ou les sièges d’entreprise. Pour protéger cette concentration de pouvoirs d’un peuple réputé rebelle — réputation méritée — on a dépouillé cette communauté de citoyens et de citoyennes du droit d’élire son·sa maire. Les parisiens et parisiennes n’ont pas voix au chapitre sur la façon dont leur ville est pensée, dessinée ; ni sur le devenir de leur ville. Ce qui pose la question de ce qui fait ville. J’aime beaucoup montrer cette carte. D’abord parce qu’elle est ronde, ce qui est assez rare, et elle représente les lignes de feux des forts qui ont été construits autour de la fortification militaire bâtie de 1840 à 1844 et qui entourent Paris. La question de l’ambition du·de la cartographe ou de l’illustrateur·ice dans la création d’une carte est bien sûr toujours sujette à discussion, mais il se trouve que l’effet donné par les lignes de feux est que les canons tirent sur la ville de Paris et ne tirent pas du tout sur les éventuel·les envahisseur·ses, sachant que ces dernier·es passent évidemment par la banlieue. Mais cette carte est intéressante parce qu’elle vient représenter l’interprétation, qui peut tout à fait être contestée, de cette opposition créée entre Paris et « sa » banlieue. J’insiste toujours sur ce tic de langage dans lequel le possessif est utilisé pour parler de la banlieue de Paris, « sa » banlieue, mais aussi le singulier pour parler d’un espace extrêmement divers et complexe, qui est immédiatement soumis à une simplification et éventuellement à une personnification qui n’a pas lieu d’être.

Cette première étape est essentielle dans la construction de la Zone. Elle commence par l’extension de Paris en 1860 : d’une façon tout à fait impériale et autocratique, Napoléon III décide, quasiment du jour au lendemain, d’étendre la ville jusqu’au mur de Thiers et de faire, de cette fortification militaire, une limite administrative et fiscale, notamment. C’est l’un des épisodes fondateurs de l’image de Paris comme une ville-ogresse qui dévore les banlieues autour : tout d’un coup, le fait de l’empereur décide que Paris devient plus grande. Paris vient ainsi gober des parties de villes de banlieues, mais aussi des anciens villages, des petites communes comme Belleville, comme Ménilmontant, qui avaient un bâti, une architecture, une ambiance propres.

À cette période, la Zone est une bande de terre, une épaisseur, qui, d’un point de vue légal, est une zone non aedificandi. Lorsqu’une ville est militarisée et fortifiée, et que des remparts sont érigés autour, trois zones, trois épaisseurs concentriques sont établies. Une première bande de terre de 250 mètres de large et de 34 kilomètres de long entoure le mur de Thiers et son fossé. Dans cette zone, les constructions sont absolument interdites. Une deuxième bande de terre s’étend sur une distance d’un demi kilomètre. Les constructions y sont autorisées, mais elles doivent être soumises à l’approbation du ministère des Armées, car ce dernier doit avoir une carte très à jour de ces endroits en cas d’invasion. Enfin, une dernière zone, qui s’étend jusqu’à 1 kilomètre des fortifications, comportait une interdiction de modification du paysage sans autorisation explicite : toute modification du terrain — relief, cours d’eau, collines — doit être notifiée au ministère des Armées, pour des raisons stratégiques et afin de connaître parfaitement le terrain en cas d’invasion. Cette zone aurait dû être totalement non constructible, mais la loi qui déclarait Paris comme « place de guerre », n’a jamais été validée. Pour autant, les fortifications ont été construites et on a considéré que cette loi était en vigueur, alors qu’elle n’a jamais été signée. La Zone est donc devenue une zone grise, où il était officiellement interdit de construire, mais où, dans les faits, s’élevaient des constructions, des théâtres, des débits de boisson, des cabarets, de petites usines, des zones maraîchères, etc.

D’un point de vue historique, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la Zone de l’entre-deux-guerres, qu’on connaît finalement relativement peu. L’historienne Isabelle Backouche, à l’EHESS, travaille en ce moment sur ce sujet, et j’ai hâte qu’elle publie ce chantier de recherche. La Zone est un chantier de recherche énorme et fascinant. Cette Zone est en tous les cas très diverse, il y a également ce qu’on appelle des cottages, c’est-à-dire des petites maisons individuelles avec leurs jardins, qui permettent à toute une population précarisée d’habiter, entre autres une population migrante, une population ouvrière qui a été chassée du centre de Paris par les travaux d’Haussmann, mais aussi une population immigrée, que ce soit de l’immigration internationale ou de l’immigration nationale, qui ne peut pas se permettre d’habiter Paris mais qui a besoin d’être au plus proche de son lieu de travail. Cette Zone, qui officiellement n’est pas constructible mais qui est en fait construite, est donc occupée tout de suite.

D’un point de vue fiscal, la Zone étant en dehors du centre de Paris, on n’y payait pas l’octroi, l’impôt parisien sur les biens introduits dans le centre de la ville. Tous les biens de consommation courante, y compris le vin, le pain, le fromage, etc., sont moins chers dans la Zone, ce qui en fait également un lieu de consommation, de plaisir. De fil en aiguille, ce lieu acquiert une réputation de « bas-fonds », comme l’a analysé l’historien Dominique Kalifa, c’est-à-dire un lieu un peu interlope, où la bourgeoisie parisienne va s’encanailler, mais également un repère de criminel·les et de gens de « mauvaises mœurs », où l’on habite dans une promiscuité malsaine ou, en tout cas, qui va à l’encontre de la bien-pensance bourgeoise. Ce qui n’est pas entièrement faux : les conditions de vie dans la Zone sont particulièrement difficiles, il y a beaucoup de pauvreté et des constructions qu’on qualifierait d’insalubre — même si le terme est critiquable. Mais cette Zone est aussi un fantasme, parce qu’il y a également toute une population, des familles, des ouvrier·es voire de petit·es bourgeois·es qui vivent dans des conditions tout à fait décentes, dans de petites maisons ou de petits immeubles, dont les propriétaires perçoivent les loyers. Il s’agit donc d’une vraie partie de la ville de Paris, mais aussi d’une vraie zone tampon entre Paris et « sa » banlieue.

F. V. Cette période correspond aussi au moment où les idées du courant hygiéniste émergent, ciblent des lieux dits inhabitables, et se diffusent d’autant plus. Deux remarques me viennent à propos de cette période qu’on pourrait considérer comme un moment de bascule. D’une part, comment la Zone passe, comme tu l’appelles dans ton livre, de « ceinture noire » à « ceinture verte » ? Et d’autre part, les très belles photographies d’Eugène Atget que tu montres dans ton livre, prises dans la Zone dans les années 1910, me font penser à d’autres, plus connues et prises dans les années 1960, de ce qu’on a appelé le « bidonville de Nanterre ». Il semble donc y avoir une continuité, un glissement dans le vocabulaire utilisé pour qualifier la Zone et la banlieue, qui passent de « bas-fonds » à « bidonvilles ».

J. T. Sur l’hygiénisme, d’abord, il s’agit d’un courant assez complexe et difficile à résumer en quelques mots. Ce serait l’idée qu’une sorte de scientificité de l’urbanisme et de l’architecture prévaut. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, des inventions et des découvertes en matière de soins et de médecine accompagnent la révolution industrielle, avec l’arrivée de nouveaux médicaments, des rayons X, etc. Cette nouvelle façon d’appréhender le corps humain, qui est aussi une nouvelle appréhension des communautés humaines, par le biais de nouvelles sciences sociales dont la sociologie, est une période de bouleversement intellectuel incroyable, et ce pour le meilleur et pour le pire. L’hygiénisme, qui apparaît à ce moment-là, fait le lien entre, pour dire les choses très simplement et pour ce qui nous concerne, l’environnement bâti, l’urbanisme et les sciences (sociales, médecine, santé publique, etc). On commence à faire des statistiques, et il y a également à ce moment-là un essor de la cartographie qui se veut scientifique. On cartographie beaucoup les maladies, le choléra, la tuberculose, qu’on commence à mieux comprendre et à mieux combattre dans les centres-villes notamment. L’hygiénisme a donc un aspect très progressiste, qui est de construire des bâtiments voire des quartiers où on réfléchit à la circulation de l’air, à l’exposition au soleil, à la façon dont les déchets sont évacués, etc., et qui s’accompagne de nouvelles écoles, de nouveaux sanatoriums. Mais il y a en même temps un côté beaucoup plus sombre, qui relève justement de l’interprétation de ces données et de ces chiffres. Lorsque, par exemple, on établit une cartographie du choléra ou de la tuberculose à Paris et qu’on se rend compte qu’il y a plus de cas dans ce qu’on appelle les espaces insalubres — et que ces espaces insalubres, évidemment, sont habités par des populations plus pauvres, immigrées, que cette immigration soit française ou européenne — les conclusions tirées peuvent être effroyables, avec une incompréhension totale du rapport entre causalité et corrélation, en confondant le bâti, la manifestation d’un phénomène, et la communauté qui y réside. À l’époque, le·la grand·e étranger·e de l’intérieur est la figure de l’immigré·e juif·ve, qu’iel soit immigré·e récent·e ou de longue date, qu’iel soit français·e depuis des siècles ou français·e depuis 15 jours. On va confondre à dessein, ce qu’on appelle à l’époque la « race » et le mode de vie, l’environnement dans lequel une communauté ou un groupe de personnes vit. Se développe donc un amalgame — qui est aussi une forme d’hygiénisme — qui appelle à éradiquer, à exterminer les bâtiments et les personnes qui sont dedans. Je l’explique rapidement mais quand même, on est dans l’entre-deux-guerres, à une période de très forte montée du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme. Certains quartiers de Paris, comme le Marais par exemple, mais également tous les habitats de la Zone sont identifiés, et il y a des appels, notamment des débats qui sont absolument ignobles à lire, qui appellent à détruire des quartiers entiers et qui sous-entendent qu’on ferait bien de faire de même avec les personnes qui y résident. L’hygiénisme est donc aussi cette confusion entre diagnostic et remède. C’est là que se joue la question de la scientificité et de son mélange malsain avec la politique. L’architecture comme l’urbanisme, qui sont en pleine « scientifisation », se mélangent à la politique pour offrir des solutions qui, parfois, sont extrêmement progressistes et humanistes, et parfois extrêmement destructrices et violentes.

Il est intéressant de constater qu’à ce même moment, il y a l’invention du mot « bidonville ». Celle-ci se fait donc aussi à l’entre-deux-guerres, et à priori au Maroc. L’origine de ce terme est floue, ce qui est aussi intéressant, car elle se serait faite dans les années 1930, lorsque le Maroc était sous protectorat français, donc lorsqu’il était une colonie française. Si l’on suit la translation de ce mot à travers les colonies françaises de retour en métropole, où ce mot « bidonville » est utilisé pour décrire quelque chose qui a toujours existé — c’est-à-dire ce qu’on appellerait les logements insalubres, pour utiliser un mot contemporain et neutre — et ce qu’on appelait à l’époque les taudis. Je trouve assez intéressant de voir comment, encore une fois, cette évolution du vocabulaire est l’héritière de la colonisation française. Il y a un aller-retour constant dans les pratiques entre la métropole et ses colonies, notamment parce que des urbanistes, des fonctionnaires, des militaires, un certain nombre d’entrepreneur·ses et d’individu·es privé·es commencent à exercer dans les colonies françaises, puis reviennent en métropole pour poursuivre leur carrière. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il y a besoin de construire des logements, il y a un besoin de bras pour renconstruire la France. On organise l’immigration vers la France, principalement depuis les colonies françaises (en plein processus d’acquisition de l’indépendance). Ces nouvelles populations immigrées ne trouvent pas à se loger, bien souvent pour des raisons structurelles de racisme et d’inégalité économique, et se retrouvent dans des taudis, qu’on vient nommer « bidonvilles », puisque ce sont les populations colonisées que ces urbanistes, ces architectes, ces militaires et ces fonctionnaires, qui ont commencé leur carrière 20 ou 30 ans plus tôt au Maroc, en Algérie, en Tunisie, à Madagascar, etc., voient désormais en métropole occupées par les mêmes populations, qui sont cette fois venues pour travailler et reconstruire la France.

F. V. La Zone devient donc un habitat à la fois refuge et à la fois imposé pour l’ensemble de ces populations. Dans les années 1930, cette bande de terre commence à être investie, pratiquée : c’est un lieu de promenade, il y a des endroits arborés, et un rapprochement se fait entre ce qu’on considère comme « l’air pur du dehors de Paris », et la relation au corps et à son entraînement. Tu expliques par exemple que c’est à cette période que de nombreux stades et espaces sportifs se construisent à la périphérie de Paris. Puis, dans les années 1940 et 1950 et de façon un petit peu plus étonnante, un lien va se construire entre « la nature », l’hygiène, et, finalement, la voiture, avec l’arrivée du périphérique.

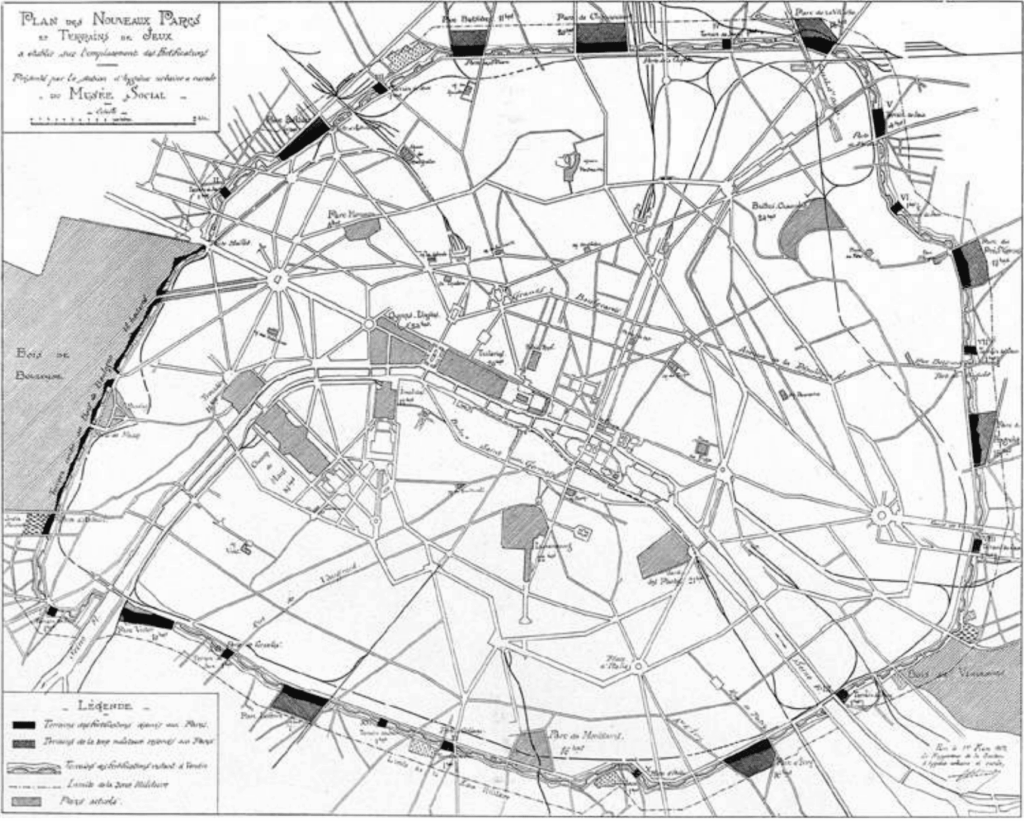

J. T. Ce qui est assez intéressant, c’est que toutes les parties prenantes sont d’accord pour dire que cette Zone est vouée à être détruite. C’est-à-dire que cette Zone, faite de cahutes et d’habitats plus ou moins solides, plus ou moins décents, ne peut rester en l’état, que l’on soit un·e urbaniste hygiéniste, progressiste ou réactionnaire. Assez vite, à partir de 1870, les fortifications n’étant pas utiles d’un point de vue stratégique et militaire, elles doivent elles aussi être détruites. Se déroule donc un grand débat sur l’avenir de cet immense espace, qui représente à l’époque 15 % de la superficie de Paris. C’est bien sûr une réserve foncière incroyable et une opportunité qui, tout le monde en est conscient, ne se représentera jamais, en tout cas pas pendant des siècles. C’est donc « l’opportunité du siècle ». Une partie de ce débat finit par se mettre d’accord sur le fait de transformer la Zone en un grand espace vert, un grand parc annulaire qui entourerait Paris. Il faut donc, évidemment, expulser les habitant·es de la Zone, ce que fera Vichy dans les années 1940, manu militari. Le maréchal Pétain appelait la Zone « la ceinture lépreuse ». Celle-ci est donc quasiment entièrement vidée de ses habitant·es et de ses habitations. Presque tout est rasé, à part un petit bout vers Levallois-Perret, et à la place, commence à se construire ce projet de grand parc annulaire. Les nombreuses pénuries provoquées par la guerre ralentissent les travaux, mais un ensemble de stades, de cours de tennis et d’aires de jeux qui, pour la plupart, sont encore là aujourd’hui, voient le jour. Ce qui s’explique d’une part car le centre de Paris manque de réserve foncière pour construire des stades, et d’autre part car l’un des aspects de la pensée hygiéniste, qui est encore en cours aujourd’hui, est de faire de l’éducation physique : la jeunesse doit se dépenser, la jeunesse doit se muscler, un esprit sain dans un corps sain. L’idée de faire un immense parc annulaire, elle, ne verra pas vraiment le jour, même si on commence un peu à le tracer.

Et en 1954, on vient voter la construction du boulevard périphérique de Paris, qui est également un projet qui date de Vichy, de 1943. Il s’agit alors de créer une voie de circulation à haute vitesse, tout autour de Paris, pour délester les boulevards des maréchaux et les axes centraux de la ville. C’est dans l’air du temps, c’est l’essor de la voiture, il y a de plus en plus de trafic, et pour faciliter les congestions et les embouteillages au centre de Paris, on va construire une grande rocade, une grande voie qui va contourner Paris. Ce qui est intéressant dans le contexte parisien, c’est que la ceinture verte est restée une zone non aedificandi : le statut de non-constructibilité avait été maintenu, il était passé d’un statut militaire de non-constructibilité à un statut hygiénique de non-constructibilité, et elle était censée devenir un grand parc. Sauf qu’à l’époque, les routes étaient considérées comme des projets paysagers, et tout ce qui est voies de communication est en fait autorisé. Il n’y a donc même pas besoin d’un changement de la loi quand, en 1954, on vient voter la construction d’un boulevard périphérique tout autour de Paris, puisque cela fait partie des choses qu’on peut construire dans une zone verte : une voie de communication, c’est-àdire une route à haute vitesse. Sachant qu’à cela se rajoute le fait que le boulevard périphérique est la première voie rapide urbaine de France. C’est donc un objet infrastructurel et urbanistique qui est assez nouveau pour l’époque, et en réalité, peu de gens réalisent exactement ce à quoi cela va ressembler : il y a un soutien généralisé pour cette démarche.

F. V. Le projet hygiéniste semble être comme une prédisposition au projet routier : on retrouve des arguments de scientificité qui témoignent d’une gestion technocratique du tracé du périphérique. Tu montres, par exemple, que les arguments utilisés pour ce tracé ont en réalité tendance à privilégier l’Ouest parisien, où l’on se pose la question du détournement des voies pour ne pas importuner les riverain·es, tandis qu’à l’Est parisien, le périphérique passe en bordure des habitations.

J. T. Oui, c’est un mouvement qui se poursuit pendant la guerre, puisque le régime de Vichy est très technocratique. La technocratie est l’idée qu’une élite d’expert·es est capable de gérer un pays, en l’occurrence, de façon plus efficace qu’un gouvernement de politicien·nes. Le mythe technocratique est encore très fort aujourd’hui, on le voit avec notre actuel président de la République et l’idée des « premiers de cordée ». Après la guerre, de façon progressive, puis cela s’accélère dans les années 1950, l’urbanisme n’est plus le fait des architectes, mais devient le fait des ingénieur·es. On passe d’une tradition française de l’urbanisme comme étant l’émanation d’une formation dans les arts, puisque les écoles d’architecture sont issues des Beaux-Arts, à l’émanation d’une formation à l’ingénierie. La ville n’est plus une œuvre d’art, la ville est une machine qu’il faut réparer et qu’il faut améliorer. Les ingénieur·es, notamment des Ponts-et-Chaussées et de Polytechnique, prennent alors la main sur l’administration parisienne. Les architectes sont relayé·es à des fonctions mineures. Cela s’accompagne d’un changement de philosophie de la façon dont est abordé le développement de nouvelles infrastructures, et notamment du boulevard périphérique et de la circulation à Paris. Ce qui m’intéresse beaucoup dans cette histoire de technocratie, c’est justement la question de la scientificité : l’idée qu’une infrastructure n’est pas politique parce que c’est un ouvrage de science. Et que donc, parce qu’elle est apolitique, elle est parfaite, elle n’est pas contestable. Ce que j’ai voulu démontrer dans le livre et dans mon doctorat, c’est justement que cette scientificité-là — alors qu’il y a une dimension scientifique réelle et un savoir d’ingénieur·e, qui existe et que je ne remets pas en doute — s’accompagne d’une auto-conviction technocratique de ce groupe social et professionnel, estimant que leurs solutions sont les meilleures et les plus appropriées. Y compris quand des choix politiques et sociaux sont, entre guillemets, dissimulés et recouverts sous une couche de scientificité, qu’elle soit réelle ou fantasmée, à un point que, et c’est là tout l’enjeu, il est nécessaire de savoir à quel point ces gens qui prennent les décisions ont conscience de la dimension scientifique ou politique du geste qu’iels effectuent. Dans mon analyse historique, je pense que les ingénieur·es de la ville de Paris cherchaient à faire le bien pour la ville : « les gens ne savent pas ce qui est bien pour eux, nous allons leur montrer ce qui est bien pour eux, etc. ». Il y a une auto-conviction du mythe du technocrate, du scientifique, et peut-être aussi, un manque de connaissances de l’humanité scientifique, et un manque de positionnement critique de tout un tas de professions, qui se veulent scientifiques et qui ne sont pas capables de remettre en cause les jugements qu’elles effectuent au nom de la science et au nom du bien public. Je pense que c’est encore très fort aujourd’hui, dans notre culture technocratique, administrative, ingénieriale, architecturale et urbanistique, c’est-à-dire que c’est la position des expert·es, qui pensent, parce qu’iels ont un savoir spécialiste, qu’iels savent mieux que les autres. Iels refusent éventuellement d’écouter un savoir non spécialiste, d’habitant·e, de co-designer, etc.

F. V. Tout au long de l’histoire que tu racontes, on suit Paris comme une ville répressive. Il y a eu, par exemple, la répression des communistes, notamment à travers la dissolution en 1968 du département de la Seine, qui regroupait Paris et de nombreuses communes autour, pour éviter que Paris finisse par basculer dans le communisme ; c’était comme la peur rouge. Un autre aspect de cette répression, est le colonialisme qu’on a évoqué très brièvement à travers le terme de « bidonville ». À ce propos, tu parles dans ton livre de l’ancrage de l’Exposition coloniale de 1931 dans le bois de Vincennes, où la colonisation française est étalée de façon grandiloquente ; tu parles aussi de la porte Dorée et de la représentation de la France sous les traits d’Athéna. Aujourd’hui, on voit que ce colonialisme se poursuit dans la répression policière. Je ne sais pas si on pourrait parler de Paris comme d’une « ville lacrymo », mais il y a en tout cas l’extension de ce colonialisme qui se mesure à travers ce qu’on raconte de « la » banlieue de Paris.

J. T. Ce qui est intéressant, d’abord, on en a parlé, c’est cet aller-retour qui se déroule tout au long du 20e siècle jusqu’aux indépendances, entre ces fonctionnaires, ces urbanistes, qui débutent leur carrière dans les colonies et qui ensuite reviennent en France pour la poursuivre. Iels ont intégré des schémas racistes et coloniaux forts. Et je ne parle même pas des forces répressives, des militaires, soit de carrières, soit qui font leur service dans les colonies et qui reviennent ensuite en France, des policier·es ou des ancien·nes militaires qui deviennent policier·es. Il y a d’autre part l’immigration, d’abord d’Algérie, puisque l’Algérie est un département français et que les Algérien·nes ont la nationalité française, même s’iels ont un statut de français·e musulman·e, et peuvent venir travailler en France sans demander de visa de travail, en tout cas sur le papier. Après, viendra une immigration tunisienne, marocaine, puis des anciennes colonies de l’Afrique subsaharienne. Et il se passe tout un tas d’événements qui font que la Zone devient un peu plus floue. On ne parle plus de la Zone comme étant seulement cette bande de terre de 250 mètres, on parle peut-être d’une idée de Zone. C’est en tout cas ce que dit, par exemple, un auteur comme Jérôme Beauchez. Il dit que la Zone n’est plus un lieu géographique, physique, mais qu’elle devient une idée, un fantasme. Par exemple, les bidonvilles de Nanterre ne sont pas dans la Zone. Les bidonvilles de Nanterre sont à Nanterre. Sauf que c’est l’extension de cette idée de Zone et donc de cette idée de banlieue qui est en plein développement à l’époque et qui est associée immédiatement à une identité immigrée, même si, encore une fois, il y a tout un tas d’immigrations différentes. Se joue donc tout un mélange et un amalgame entre des communautés nationales, des groupes sociaux et professionnels, et, à nouveau, avec des bâtis, avec une architecture. Les bidonvilles sont associés à une immigration nord-africaine, alors qu’il y a aussi des bidonvilles italiens, des bidonvilles portugais, des bidonvilles espagnols. Et puis se joue tout un tas de mécanismes racistes à l’issue des indépendances, qui fait que ces nouveaux logements sociaux ne sont, au début, pas ou peu accessibles à une population nord-africaine. Des quotas sont mis en place pour des questions d’ordre public, c’est-à-dire que les organismes de logements sociaux choisissent les personnes qu’ils intègrent et ont le prétexte de dire que tel groupe arrivera plus ou moins à s’intégrer. Comme par hasard, les populations que les organismes publics d’HLM considèrent comme étant capables de s’intégrer sont des populations italiennes, espagnoles et portugaises. Ils vont donc exclure, pour un temps en tout cas, des populations nord-africaines musulmanes de ces logements sociaux. Et à partir du moment où la crise du logement a en partie été résorbée, il y a tout un tas de logements sociaux, qui sont déjà en voie de dégradation et qu’on a appelé les grands ensembles, qui, tout d’un coup, se retrouvent avec des disponibilités. On va donc faire, c’est le mot officiel, des politiques de résorption des bidonvilles, c’est-à-dire des politiques d’éradication des logements insalubres, comme le bidonville de Nanterre, où on va relocaliser, sans donner le choix, des populations immigrées, des populations racisées, dans des grands ensembles, donc dans des logements collectifs déjà en voie de dégradation. Cette association faite par les médias, et par un certain nombre de groupes politiques de l’extrême-droite et de la droite, entre l’architecture, le groupe social et/ou « la race », c’est-à-dire l’origine ethnoraciale et/ou la religion, va se cristalliser au début des années 1980.

C’est la répétition d’un schéma qu’on a déjà vu dans les années 1920, qu’on a déjà vu au 19e siècle, et c’est la répétition du schéma de la Zone, la répétition du schéma des taudis ou des logements insalubres du centre de Paris, où on associe une certaine population à un logement dégradé, et où on dit : si ces personnes-là sont dans cette situation-là, c’est de leur faute ; si cette architecture-là ne convient pas, ce n’est pas la faute de l’architecture, du gouvernement qui les as construits, c’est la faute de la communauté qui y habite ★

Entretien mené et retranscrit par Fanny Vallin.