Kloé Yannovitch est architecte au sein de Christophe Hutin Architecture. Elle restitue ci-après le récit du projet des Hauts Plateaux, développé par l’agence entre 2011 et 2017 à proximité de Bordeaux (★★★)

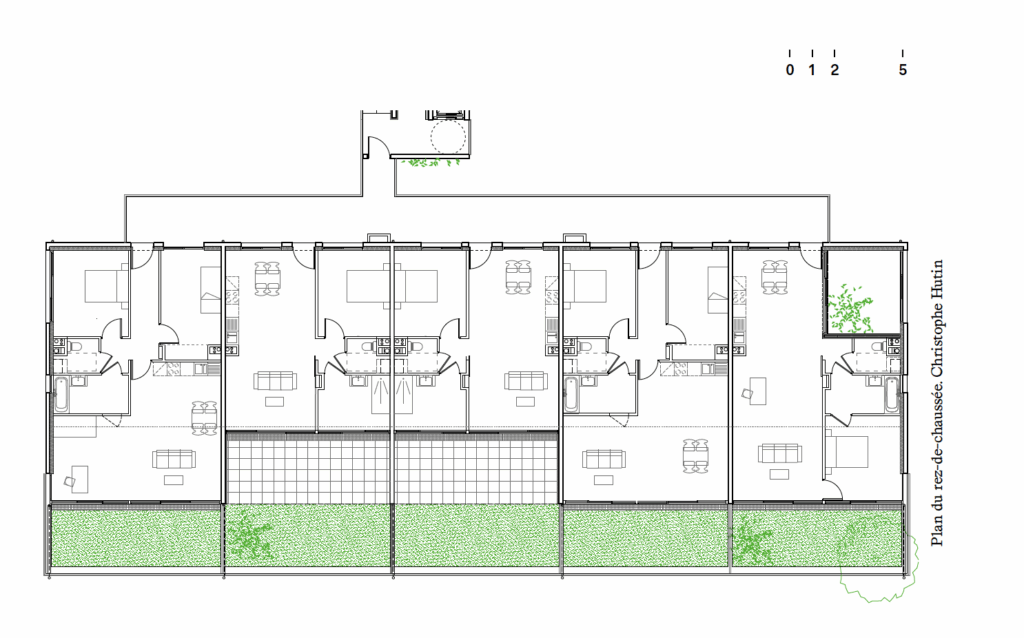

À Bègles, dans la métropole bordelaise, l’agence Christophe Hutin Architecture développe, de 2011 à 2016, un projet singulier : vingt logements individuels livrés en Vefa1, dans une structure collective. Une seconde phase plus expérimentale qui s’étend jusqu’en 2017, propose dix-sept logements innovants et évolutifs. Une ambition qui interroge les limites entre propriété, liberté d’habiter, densité urbaine et commun et qui pose la question : peut-on penser le vivre ensemble sans renoncer à l’individualité ?

VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

La formule « Vivre ensemble » est fréquemment invoquée et brandie comme une évidence dans les discours sur l’habitat, mais elle désigne en réalité un modèle spécifique : celui de l’habitat collectif, standardisé et organisé selon des règles communes, où la différence s’efface au nom de l’injonction du collectif. Vivre ensemble ne signifie pas nécessairement vivre de la même manière. À rebours d’une conception dominante du logement collectif, fondé sur la répétition et la rationalisation des espaces communs, le projet des Hauts Plateaux explore la possibilité d’une cohabitation des différences. Dans l’habitat, le rapport entre le collectif et l’individuel est souvent pensé de manière polarisée : soit dans une logique entièrement collective, soit dans une logique résolument individuelle, avec des maisons isolées au cœur de leur terrain et coupées du public. Cette opposition a ouvert la voie d’une recherche sur une architecture hybride, capable d’allier les bénéfices de ces deux extrêmes.

Au fil des analyses, nous avons préféré la notion de « commun » à celle de « collectif ». Le « collectif » renverrait à une forme de renoncement de l’individu·e au profit d’un ensemble. À l’inverse, le « commun » désignerait une somme de contributions individuelles qui créent un objet partagé, sans nier leurs singularités. C’est une position fondatrice dans notre manière de penser la liberté, où le commun revendique une architecture respectueuse de l’individu·e et de sa liberté d’action sans rejeter l’implication collective.

UNE MAISON DANS UN IMMEUBLE

Le projet des Hauts Plateaux est une structure verticale et collective pensée pour accueillir des logements que les habitant·es peuvent concevoir,modifier ou agrandir librement, offrant des conditions de vie équivalentes à celles d’une maison individuelle. Pour cela, l’objectif était de proposer, en ville (à l’intérieur de la rocade de Bordeaux, à proximité du tramway, des écoles et de l’hôpital), des logements offrant les mêmes libertés d’usages, surfaces, et coût qu’une maison située dans un lotissement à 25 kilomètres, en périphérie de Bordeaux. Afin d’y parvenir, le coût d’accession d’un logement du projet devait être équivalent à celui d’une parcelle dans un lotissement classique (120 000 € à l’époque2).

Cette démarche s’inscrit dans une continuité historique. Les Marina City Towers3, à Chicago, proposaient déjà, dans les années 1960, une réponse innovante à l’étalement urbain en réconciliant densité et aspirations individuelles. En plein centre-ville, ces logements collectifs offrent les qualités d’une maison : autonomie, confort, espace, tout en restant abordables. Le concept de maison individuelle dans un cadre collectif a déjà été exploré à travers plusieurs projets expérimentaux au 20e siècle. Nous nous sommes appuyés sur les travaux de James Wines4 qui a théorisé le concept d’ « étagères à maisons », sur ceux de N. John Habraken5, dont les structures ouvertes permettent aux habitant·es d’intervenir dans l’évolution de leur logement, sur le projet Okohaus de FreiOtto6, dix-huit maisons construites librement par leurs occupant·es à l’intérieur d’une même structure, et sur le projet japonais Next 217,un prototype d’habitat évolutif, dans lequel les habitant·es peuvent modifier leur logement selon leurs besoins.

STRUCTURE LIBRE

En ville, la distribution de la densité suit une logique concentrique : les centres-villes sont plus denses, tandis que les périphéries se caractérisent par des lotissements pavillonnaires. Cette dichotomie est problématique, car elle génère des disparités qui affectent l’accès aux services, la qualité de vie et le coût du foncier. Dans un lotissement, la gestion des espaces communs est encadrée par des réglementations telle que l’ASL (Association Syndicale Libre), jusqu’à leur rétrocession à la commune. Cette situation soulève une question : pourquoi les communes acceptent-elles de prendre en charge l’éclairage public et l’entretien des voiries dans un lotissement mais n’investissent pas dans la réparation d’un ascenseur ou d’une cage d’escalier dans un immeuble collectif ? Cette inégalité de traitement a motivé l’idée de reprendre les règles juridiques d’un lotissement horizontal pour les transposer à une structure verticale, en tentant de super poser les parcelles au lieu de les juxtaposer à plat. Notre équipe8 a alors exploré l’outil juridique de la division en volumes9, qui définit chaque logement comme un volume spatial tridimensionnel (XYZ) situé entre deux dalles, et non plus seulement en surface, comme une parcelle dans un lotissement. Ces volumes deviennent des propriétés indépendantes, tandis que les parties communes, telle que la coursive de distribution en hauteur, sont gérées par une ASL, à l’instar des rues d’un lotissement. L’éclairage et la desserte sont pris en charge par la régie municipale,comme dans un quartier pavillonnaire classique.

Il fallait imaginer une proposition ouverte qui permette une appropriation future, sans en prédéterminer les formes. Une fois la structure, la technique, les réseaux, le cadre juridique, les hauteurs réglés, le résultat final dépend entièrement de la manière dont les habitant·es s’en emparent. Les habitant·es sont co-auteur·ices du projet par leurs performances, leurs modes de vie,leurs aspirations, leurs capacités à s’approprier les lieux. Ce n’est pas une révolution juridique,mais une réinterprétation d’un cadre existant transposé à une nouvelle forme bâtie.Profiter de la liberté propre à la maison individuelle impliquait de s’affranchir du cadre de la copropriété. Ce système, où chaque modification,même mineure, nécessite l’accord de l’ensemble des propriétaires, empêche l’évolution organique des logements. Grâce à l’ASL et la division en volume, chaque logement constitue une monopropriété intégrée à une structure commune. Les habitant·es disposent d’un plein droit d’usage de leur logement et peuvent le faire évoluer selon les règles classiques du permis de construire sans passer par une assemblée générale. Le service d’urbanisme est l’unique autorité régulatrice, et la ville devient partenaire du projet, en acceptant d’appliquer à un immeuble les règles habituelles du lotissement pavillonnaire.

L’INDIVIDUALITÉ COMME PROJET COMMUN

En tant que concepteur·ice, il ne s’agit pas de produire une image parfaitement contrôlée, mais de reconnaître la valeur des expressions individuelles sans les juger, même si elles s’écartent des principes traditionnels de l’architecture. Si certains choix faits par les habitant·es n’auraient jamais été validés par un·e architecte, ils ne doivent pas être stigmatisés : ils sont le fruit d’histoires singulières, de besoins concrets, d’usages différenciés. Il n’est pas question de les corriger, mais d’en comprendre le sens, et de les intégrer comme une composante normale du processus.

En misant sur l’intervention des habitant·es sur leur logement selon leurs besoins, leurs compétences et leurs moyens (par l’auto-construction,le choix d’un·e constructeur·ice ou la gestion autonome des travaux), la diversité d’usages, de parcours et de projets de vie sont encouragés.L’accès à la propriété d’un habitat de qualité,en pleine ville, devient possible en minimisant les intermédiaires, et la maîtrise des coûts de sortie du projet permet aux habitant·es d’exprimer pleinement leur individualité.

La structure, techniquement et économiquement performante, rend possible sa duplication sans jamais produire deux fois le même résultat. Elle assure la stabilité du bâtiment, la gestion des charges, et donc la sécurité de celleux qui l’habitent,tout en générant une forme unique. Une fois cette base garantie, les habitant·es peuvent alors construire elleux-mêmes sans complexité technique excessive. Loin d’être marginale, l’autoconstruction est une pratique universelle, présente dans de nombreux contextes culturels et géographiques, y compris en Afrique du Sud, où Christophe Hutin l’a documentée10. Construire sa maison est un acte profondément personnel : c’est un moyen de se raconter, d’exister, de s’exprimer, alors que cette forme d’expression est plus difficile dans le logement collectif conventionnel, où le cadre normatif prédéfini laisse peu de place à l’initiative habitante.

On retrouve cette liberté d’expression dans la manière dont se sont construits les villages français. La beauté d’un village est le résultat d’une succession de constructions personnelles réalisées de manière incrémentale, en fonction du terrain, de la topographie, des contraintes climatiques et sociales. Un désordre maîtrisé par l’usage et le temps, guidé par un contexte,qui engendre une structure collective façonnée par des décisions individuelles, dans laquelle les habitant·es se reconnaissent. C’est cette dynamique que nous souhaitons retrouver dans l’architecture contemporaine.

Ici, il ne s’agit pas de livrer un projet fini, mais de proposer un dispositif de commencement permanent. C’est pourquoi l’architecte s’arrête très tôt dans le projet. En architecture, on ne devrait pas viser la fin, mais créer les conditions du début, en provoquant le désir de s’approprier,de faire exister un lieu par la vie qui s’y installe. Pour cela, l’architecte doit assumer qu’iel ne maîtrise pas la finalité d’un projet, et que c’est justement ce qui rend possible une proposition ouverte. Dans cette approche, on y voit l’expression de la démocratie, où les habitant·es peuvent agir sur la fabrication de leur cadre de vie. En contradiction avec la fabrication de la ville qui impose un mode de vie standardisé et surdéterminé (jusqu’à des détails aussi intimes que la position des prises électriques dans une chambre), ici, les habitant·es reprennent la main sur la réalisation de leur logement, comme cela se fait d’ailleurs dans l’habitat diffus. Ce qui compte, c’est que le résultat corresponde aux personnes, à leurs vies, à leurs histoires, et cela suppose d’accepter une diversité de formes, de rythmes, de rapport à la transformation.

PARTITION OUVERTE

Le musicien et théoricien Christopher Dell11 propose une lecture de la ville inspirée du jazz,où l’improvisation, l’écoute et l’interaction deviennent les fondements d’une spatialité partagée.Avec lui, nous avons théorisé l’idée selon laquelle l’architecture du 20e siècle n’a pas suivi les voies de libération et d’improvisation qu’a connues la musique. Né du mouvement des droits civiques et de l’émancipation afro-américaine, le jazz12 a permis une réappropriation créative,une invention de formes hors des règles établies par la musique classique. À l’inverse d’un·e chef·fe d’orchestre dirigeant une œuvre classique où chaque note est écrite à l’avance,nous défendons une architecture fondée sur la partition ouverte, dans laquelle une structure de base est partagée mais les interprétations sont libres. En refusant de jouer la partition des autres, nous cherchons à créer les conditions d’une œuvre co-produite par les habitant·es, à partir de leurs projets de vie.Dans cette approche de l’improvisation, l’architecture accueille une performance collective. Comme dans le jazz, où l’accident, le bruit, l’émotion et l’inattendu sont constitutifs de l’œuvre, il s’agit d’intégrer la variabilité, les écarts, et parfois même les impairs. Accepter de ne pas tout maîtriser,c’est reconnaître le droit à l’erreur comme un élément essentiel du processus. C’est aussi rompre avec un modèle de conception rigide, dans lequel tout est déjà figé avant l’arrivée des habitant·es.Cette proposition ouverte de l’architecture rejoint également une réflexion plus large sur le droit culturel13 : celui de pouvoir exprimer, à travers l’espace que l’on habite, sa singularité, son histoire,ses préférences. Là où le logement collectif conventionnel impose des usages préformaté, le projet des Hauts Plateaux invite chacun·e à s’approprier librement son cadre de vie. Il ne s’agit plus de répondre à un programme arrêté, mais de laisser place à des trajectoires plurielles, évolutives.Alors, l’habitat n’est plus un produit à livrer,mais un langage à habiter. Comme un morceau de jazz rejoué à l’infini, il se transforme au fil des usages, des situations, des existences. L’architecture ne se mesure plus à l’aune de l’ordre apparent,ou de la symétrie parfaite, comme sur une façade haussmannienne14, mais dans la richesse expressive de ces dissonances. Elle devient un art vivant, capable d’accueillir le réel.

- La vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) est un contrat par lequel vous acquérez un bien immobilier à construire ou en cours de construction. (source : https://urlr.me/ UKWX4F) ↩︎

- 120 000 € est le montant correspondant approximativement au prix d’une parcelle dans un lotissement en périphérie bordelaise au moment des études du projet des Hauts Plateaux 2. ↩︎

- Les Marina City Towers, conçues par l’architecte Bertrand Goldberg à Chicago entre 1959 et 1964, constituent une réponse innovante à l’étalement urbain. Ces tours mixtes, en forme de cylindres, visaient à recréer les qualités d’un mode de vie individuel (logements spacieux, stationnement, commerces, loisirs) dans une structure dense et verticale en centre-ville. ↩︎

- James Wines est un architecte et artiste américain né en 1932, fondateur du collectif SITE (Sculpture In The Environment). Il est notamment connu pour ses projets d’architecture critique et conceptuelle. Le concept d’« étagères à maisons » (house shelves) fait référence à une structure de type échafaudage permettant l’insertion de logements indépendants, promouvant la flexibilité et l’autonomie des habitant·es. ↩︎

- N. John Habraken (1928–2021) est un architecte néerlandais, théoricien de l’architecture. Il a développé dans les années 1960 la théorie des structures ouvertes (Supports : An Alternative to Mass Housing, 1961), mettant en avant la distinction entre structure (support) et infill (remplissage), et la possibilité pour les habitant·es d’adapter leur logement. ↩︎

- Frei Otto (1925–2015) est un architecte et ingénieur allemand, pionnier des structures légères et tendues. Connu pour ses recherches sur les formes organiques et ses expérimentations constructives, il a développé une approche architecturale innovante fondée sur l’économie de moyens, la participation des habitant·es et l’intégration dans l’environnement. ↩︎

- NEXT 21 est un projet expérimental de logement collectif développé à Osaka, au Japon, dans les années 1990. Pensé comme un prototype d’habitat évolutif, il propose une structure fixe accueillant des logements que les habitant·es peuvent modifier selon leurs besoins. ↩︎

- L’équipe réunissait plusieurs profils : architectes, géomètres- experts et notaires, associé·es au projet pour sa dimension juridique et technique, notamment autour de la mise en œuvre de la division en volumes. ↩︎

- La division en volume est un outil juridique qui permet de séparer un bâtiment en entités tridimensionnelles indépendantes, sans passer par le régime de la copropriété. Elle a été largement utilisée dans l’urbanisme sur dalle des années 1960-70 pour superposer juridiquement des fonctions distinctes comme le commerce, les parkings et les logements. ↩︎

- Christophe Hutin a mené des recherches et réalisé un travail photographique en Afrique du Sud, notamment dans le township de Kliptown, documentant les formes d’habitat spontané et les logiques d’auto-construction comme expressions sociales et culturelles. ↩︎

- Christopher Dell est un musicien, théoricien et urbaniste allemand, spécialiste de l’improvisation et de la ville. Il travaille notamment sur les liens entre pratiques musicales. ↩︎

- Le jazz est un genre musical né aux États-Unis au début du 20e siècle dans les communautés afro-américaines. Il s’est construit en réaction à l’exclusion des musicien·nes noir·es des institutions classiques, et repose sur l’improvisation, la liberté d’interprétation et l’invention formelle. ↩︎

- Le droit culturel désigne, en sciences politiques et sociales, la capacité des individu·es et des groupes à définir, préserver et transmettre leurs pratiques, expressions et représentations culturelles, souvent en lien avec des revendications identitaires ou communautaires. ↩︎

- L’architecture haussmannienne désigne les immeubles typiques du Paris du Second Empire, aux façades homogènes et ordonnancées. Elle incarne une forme d’harmonie urbaine fondée sur la régularité et la répétition, souvent opposée aux expressions architecturales plus organiques. ↩︎