Iris Lacoudre est architecte. Sa pratique croise échelles et disciplines, prenant des formes multiples de restitution (architecture, écriture, workshop, publication, exposition…). Elle enseigne actuellement à l’ENSA Paris-Est et à l’AA de Mendrisio. Elle explore, à travers une double expérience — vivre dans une cabane de 9m2 à Stockholm et déconstruire les normes en France — la limite ténue entre l’habitable et l’inhabitable (★★★)

UNE CABANE

Après plusieurs années de vie nomade à Stockholm, de déménagements en déménagements, transportant mes valises dans diverses cohabitations joyeuses, je cherche un lieu stable, une chambre à soi. Étrangère dans la capitale suédoise, je n’ai pas accès aux rares logements locatifs proposés par l’État. La pénurie de logements a créé un réseau de locations seconde main de courte durée, empêchant toute forme de sédentarité, à moins d’avoir les moyens d’acheter un bien immobilier.

Je cherche alors une alternative, j’investigue les possibles, j’imagine d’autres manières de vivre, mais comment trouver un lieu, aussi petit soit-il ? Je vais jusqu’à imaginer qu’il pourrait – lui plutôt que moi – être itinérant.

Sur un site d’annonces seconde main, je trouve une cabane de pêcheur·ses au sud de l’île de Södermalm. Elle mesure deux mètres quarante par trois mètres quatre-vingt, soit neuf mètres carrés.

La cabane est construite avec une structure légère en bois posée dans la topographie existante, surplombant la rive, face à l’archipel. Sa façade est recouverte d’un bardage bois peint. À l’intérieur, sa surface est revêtue d’un papier peint à fleurs, contenant une grande table et un espace sous pente où y ranger les cannes à pêche. Une fenêtre vers la rive donne sur un espace extérieur et deux fenêtres sont placées symétriquement de part et d’autre, avec des volets extérieurs.

Enthousiaste à cette possibilité d’habiter la petitesse de cet espace, j’imagine alors comment vivre dans cette cabane, comment y décliner le quotidien et toutes les habitudes qui en découlent. Cela m’interroge sur ce qui me semble nécessaire et ce qui ne l’est pas, et pose plus largement l’espace liminal entre habitabilité et inhabitable.

En France, un espace est considéré comme habitable à partir de cette même surface : Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, « un logement doit être considéré comme décent s’il dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m 2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m 3 » . Cette norme interroge sur les manières de qualifier ou de disqualifier l’habitable, par une incapacité de désigner, de nommer l’inhabitable autrement que par des conventions arithmétiques. La mesure de l’espace devient son unique qualification, au risque d’oublier d’autres composantes essentielles de l’acte d’habiter.

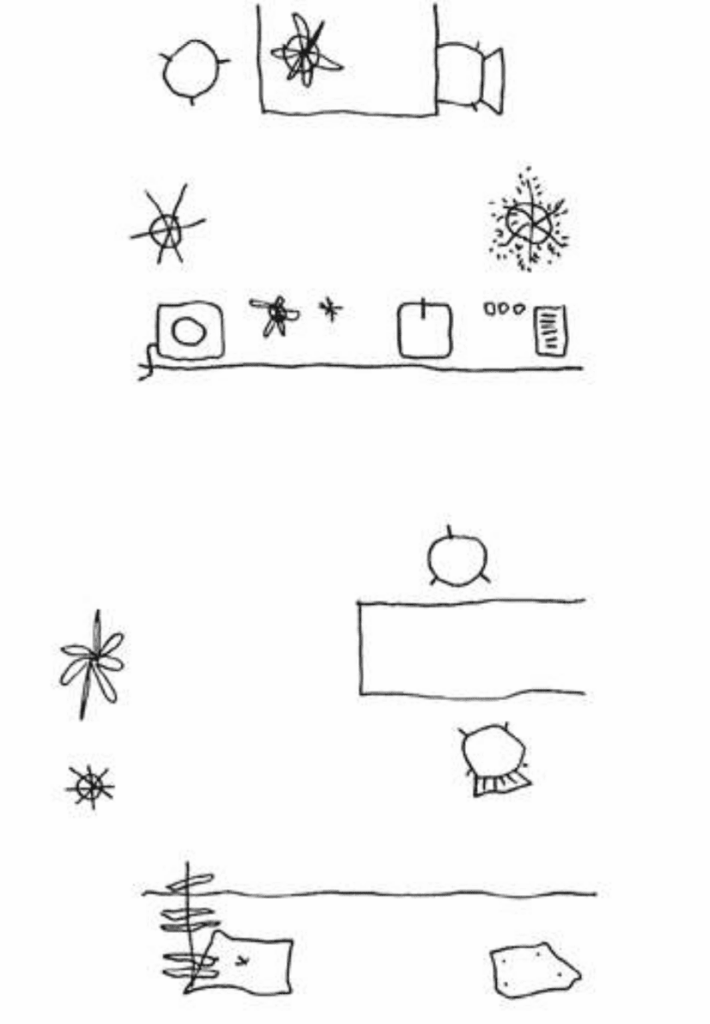

Dans cette surface réduite, je tente d’interpréter cette notion d’habitabilité, sans souscrire aux normes préconçues. Acceptant la singularité de cette proposition, j’imagine peu d’éléments, soit ceux qui me semblent essentiels : un lit, une table, une cuisine. Les dimensions de chaque élément sont dessinées dans un souci d’économie d’espace et de matière.

Nous retirons d’abord les couches accumulées depuis l’intérieur, la mezzanine, le mobilier, tout en gardant certains éléments à réemployer. Puis, nous isolons l’enveloppe avec un artisan-menuisier. Avec Luca Eminenti-Chanteau, nous imaginons chaque élément comme un grand meuble, profitant du pourtour extérieur de la cabane comme atelier de menuiserie dans toutes ses irrégularités.

Par son modeste volume, la cabane est chauffée ou rafraîchie avec peu de moyens. Faire chauffer de l’eau, ou laisser passer un courant d’air garantit une fluctuation thermique sans avoir recours à des dispositifs techniques. La distance entre le corps et l’enveloppe thermique se rapproche, jusqu’à parfois se toucher, pour devenir un petit habitat ou un large habit. Les autres couches souples portées régulent ces fluctuations, permettant d’isoler ou de ventiler. L’absence de seuil entre public et privé suggère l’appropriation de chaque fragment immédiat de l’environnement proche, et permet de ressentir les nuances thermiques comme autant de joies quotidiennes.

Dans cette enveloppe de bois, le quotidien cherche à se réinventer. Ce que Judith Butler appelle la « performativité »1 prend corps petit à petit, comme manière d’apprivoiser la cabane. À partir de cet espace réduit à l’essentiel se déploient une série de gestes, de rituels quotidiens qui deviennent des habitudes. Parmi les gestes fondamentaux, la salle de bain se soustrait à l’espace de vie, permettant une forme de simplicité dans la mise en œuvre et de générosité en évitant tout cloisonnement. Un quotidien se met en place, pour déconstruire certaines habitudes, et installer une forme d’inconfort. Je tente alors l’exercice de le décliner, de l’observer. Cette réduction interroge la notion de confort et m’appelle à retrouver cet état sans superflu, sans toutes les couches culturelles, qu’elles soient choisies ou subies, induites par le confort domestique normé.

Nommer, désigner, décrire cette déclinaison de gestes est une tentative de mesurer l’épaisseur qu’engage l’acte d’habiter – aussi simple soit-il – et de le qualifier autrement que par des considérations normatives et numéraires.

Manger, jouer, travailler, et tout le reste

Dans cette unique pièce, les gestes se croisent et se déclinent en fonction de l’heure de la journée, dans une malléabilité d’usages. La table sur charnière en bois se dissimule sur la surface du mur en contreplaqué pour libérer le sol, ou se déploie pour manger, dessiner, jouer. Forme d’hommage à la cabane Lådan construite et habitée par Ralph Erskine et sa famille sur l’île de Lövön à son arrivée en Suède en 1941, son unique espace de travail se concentrait sur une table dépliable, adossée à un rangement contenant tous ses dessins et rouleaux de calques.

Sur une des fenêtres latérales, un miroir est disposé à l’intérieur du volet, pour apporter de la lumière, mais aussi pour offrir la vue sur le lac de part et d’autre de la table.

Cuisiner

La cuisine rassemble un point chaud, et un petit lavabo sur le plan de travail en bois épais protégé avec de l’huile de lin, sous lequel sont rangés les éléments pour cuisiner et manger. Cuisiner devient un acte organisé, une forme de chorégraphie, activant un cycle sur le plan de travail pour trouver de la place malgré la petitesse de l’espace. Les plats se cuisinent souvent dans une seule poêle, sur le réchaud, suggérant une forme dispersée de l’acte de cuisiner, pouvant se déplacer à l’extérieur, ou sur la table. Les aliments, leurs préparations et les recettes évoluent alors en fonction du temps qu’il fait. La fenêtre s’ouvre vers l’extérieur directement vers la terrasse, et permet d’étendre l’espace et l’usage de la cuisine pour partager un repas à plusieurs.

Dormir

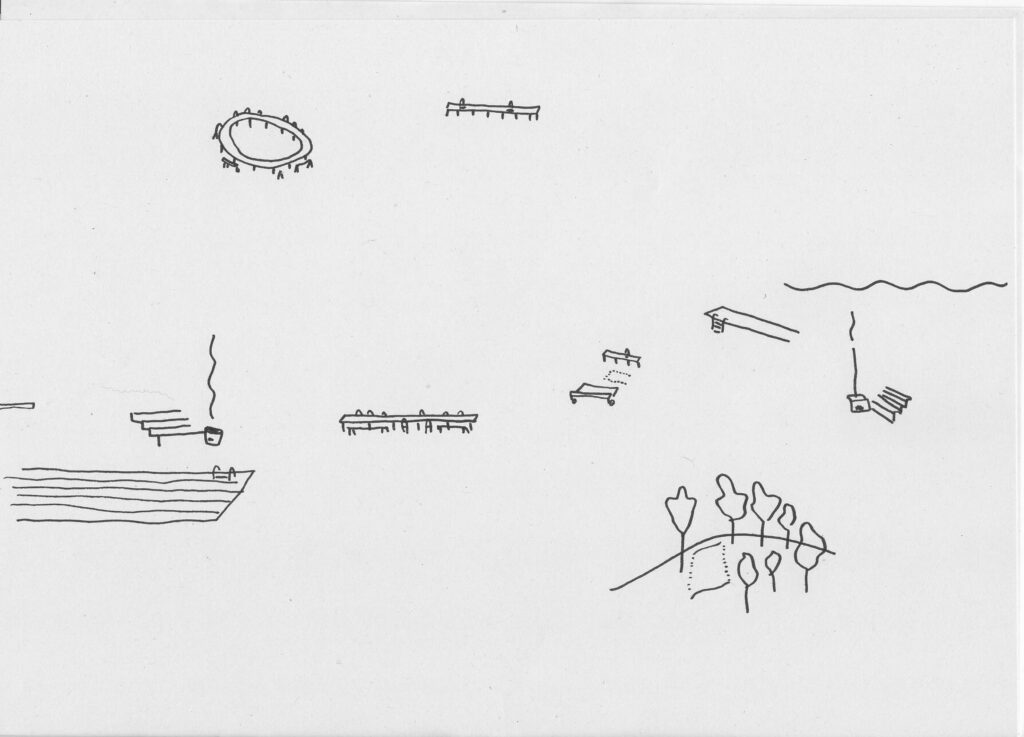

L’acte quotidien de se reposer se décline, adoptant une forme renouvelée selon la durée du repos. La sieste peut s’adapter à diverses contingences, assurant différents degrés d’intimité, allant de la rive proche de l’eau, au banc sur la terrasse, ou encore sur la banquette ou la mezzanine à l’intérieur. Cette mezzanine se niche dans le creux de la double pente de la toiture, devenant l’espace le plus intime, circonscrit par les surfaces en contreplaqué et une petite étagère contenant quelques livres. Les parcs publics ouverts nuit et jour sans clôtures permettent de se reposer ponctuellement à l’ombre d’un arbre, ou profitant du vent. La nuit se déploie quand le lit sur roulettes envahit la surface au sol. Une lampe de chevet adossée à l’enveloppe reflète la surface en contreplaqué brut. Un rideau permet de filtrer le soleil du matin pour les courtes nuits d’été.

Se laver

Parmi les pièces et usages habituellement contenues dans un habitat, aussi petit soit-il, la salle de bain se disperse. Par soustraction, cet espace intime disparaît en tant que pièce autonome, fermée à double tour. Un lavabo en inox déplacé et réemployé dans le plan de travail propose un usage ponctuel de l’eau dans les saisons hors gel. Cette relation à l’eau se décline hors de l’espace domestique, à travers les infrastructures disponibles.

L’eau de l’archipel à quelques mètres de la cabane fait l’objet d’un plongeon de réveil. La piscine devient une forme d’extension de la cabane, et permet un rituel collectif autour du bain. Bien qu’elle ne soit pas accessible à tous·tes car payante, elle permet de partager ce que l’on pourrait considérer comme l’acte quotidien le plus intime. À côté de la piscine, le gymnase permet de faire du sport en toutes saisons, et de profiter de ses douches. Certains saunas sont aussi accessibles autour de Stockholm mais rarement dans une forme de gratuité et d’accessibilité à tou·tes.

Cette absence de salle de bain invite à percevoir la ville comme une série de potentiels, comme autant de tactiques possibles pour étendre l’habitabilité de cet espace domestique élargi. Dans une forme de dispersion des habitudes, la cabane devient un refuge dépendant.

UNE CABANE DANS LA VILLE

Cet inconfort interroge la relation plus large à la ville, dans une correspondance, voire une dépendance, avec ce qui est déjà là. Ces formes de codépendances pourraient rappeler le projet Pao for the Tokyo woman de Toyo Ito. Prenant Kazuyo Sejima pour modèle dans ses photographies, il imagine une manière de vivre la ville de Tokyo à la fin du 20 e siècle : « Cette installation présente une image du mode de vie urbain des jeunes à Tokyo à la fin du 20 e siècle. Dans une vie urbaine contemporaine où la plupart des activités quotidiennes – manger, boire, faire les courses, travailler – dépendent des infrastructures urbaines en pleine expansion, les espaces intérieurs ne servent qu’à dormir et sont remplis d’objets qui illustrent les goûts de leurs occupant·es »2. Ce projet marque une forme d’anticipation dans la manière d’habiter les métropoles, tout en faisant écho à la manière dont Tokyo a longtemps été habitée. Peu de logements bénéficiaient des salles de bain privatives, et la pratique des sentos (bains publics) était courante, devenant un lieu de soin, mais aussi un lieu social, parfois combiné avec une laverie accessible depuis une porte de service.

Cette forme de partage3 interroge plus largement sur la relation que chacun·e entretient avec la ville, ou le contexte immédiat et ses infrastructures publiques, disponibles, ouvertes à tou·tes. Ces relations complémentaires pourraient rappeler ce que Céline Condorelli appelle les « support structures »4. Elles suggèrent que certains gestes puissent être partagés, afin de rendre soutenables ceux des espaces trop petits pour accueillir les contingences voire la dimension collective.

En Suède, dans les années 1930, un mouvement initié par Alva Myrdal5 propose de construire des coopératives de logements collectifs, en mutualisant une laverie et une cuisine commune, afin de libérer les femmes des tâches domestiques. Avec l’architecte Sven Markelius, elle imagine des logements collectifs6 avec une cuisine collective au rez-de-chaussée, une garderie et une laverie sur l’île de Kungsholmen. La cuisine disparaît de l’espace domestique et devient un espace partagé, social. Le confort propre à l’habitat est repensé dans toutes ses strates, allant du plus collectif au plus intime, permettant une forme de réinvention de l’espace domestique.

Et si l’on partageait l’acte de cuisiner, comme dans les cuisines collectives décrites par Dolores Hayden7 ? Et si l’acte de se laver pouvait être partagé, comme dans les bains publics ou les sentos au Japon? Certains actes fondamentaux pourraient alors s’extraire de l’espace purement privé, pour déborder et interroger la stabilité des espaces domestiques. Cette approche nomade inventerait d’autres rituels collectifs, partant de la cellule pour que la ville elle-même devienne un espace habitable.

Ce qui rend cette cabane habitable, c’est qu’elle ne se suffit pas à elle-même. Loin de la cellule autonome, elle dépend d’autres infrastructures disponibles, plus généreuses, contenues par son territoire étendu, qui donnent les conditions de son existence. Tous ces usages quotidiens redéfinissent notre relation aux autres, à ce qui nous entoure, invitant à trouver dans cette réinvention des gestes une forme de joie, qu’ils soient partagés ou non. Ces neuf mètres carrés ont alors besoin de bien plus que deux mètres vingt de hauteur sous plafond pour être qualifié d’habitables. Plutôt que de privatiser et de chercher l’absolue autonomie de l’habitat, nous pourrions imaginer une forme de réciprocité, de dépendance choisie. Ces infrastructures seraient communes, publiques, ouvertes et gratuites.

À l’heure où la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou ferme ses portes et nous laisse les traces de ses étagères sur la moquette, je me rappelle de ces journées passées dans cette bibliothèque véritablement publique, qui était bien plus qu’une bibliothèque. Une sorte de salon public, voire urbain, de lieu de rencontre pluriel, libre, et ouvert à tou·tes, laissant place à des rendez-vous fortuits et inattendus.

Loin de se reposer uniquement sur des normes arithmétiques, cette notion d’habitabilité et son contraire nous interrogent plus largement sur une série de relations réciproques, multiples, sociales. Les territoires que nous habitons pourraient alors cultiver cette générosité, devenir des lieux accueillants, perméables, ouverts, laissant une large place à ce que l’on partage et à toute la richesse imprévue qu’engage l’acte d’habiter ★

- Voir par exemple : Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Routledge Kegan & Paul. ↩︎

- Traduction de Plan L★★★★. Citation en anglais : «This installation portrays an image of the urban lifestyle of young people in Tokyo during the last stages of the 20th century. Following a contemporary urban life in which the majority of daily life – eating, drinking, shopping, working – is reliant on the expanding urban infrastructure, interior spaces are only for sleeping and filled with items exhibiting the taste of the resident ».

↩︎ - En parallèle, la cabane a depuis été habitée par des ami·es — Vincent Dumay, Jennie Bergsli, Jens Strandberg, Stina Nyberg — qui activent encore autrement ce quotidien, et en prennent soin pour réparer, entretenir, habiter ces neuf mètres carrés. Une manière autrement collective d’habiter dans des temporalités différentes cette surface réduite. ↩︎

- Condorelli, Céline. 2009. Support Structures. Sternberg Press. ↩︎

- Alva Myrdal (1902-1986) est une femme politique suédoise, membre de la ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, élue députée du Parlement suédois, au sein du parti social-démocrate. ↩︎

- Voir Kollektivhus, John Ericsson 6, Stockholm de 1935. ↩︎

- Hayden, Dolores. 2023. La grande révolution domestique : une histoire de l’architecture féministe. Éditions B42. ↩︎