Julia Albani est commissaire et critique d’architecture basée à Lisbonne. Depuis 2016, elle travaille avec le Centre Canadien d’Architecture. Avant de rejoindre le CCA, elle a collaboré avec le SAM, l’Akademie der Künste, la Triennale d’architecture de Lisbonne et a assuré le co-commissariat du pavillon portugais à la Biennale de Venise en 2010. En 2024, elle est commissaire du festival Uma Revolução Assim à Lisbonne.

C’est dans un contexte d’accélération dramatique de la crise du logement qu’un groupe d’activistes, d’architectes, d’artistes, de praticien·nes et d’acteur·ices de la culture et des institutions culturelles de Lisbonne se sont réuni·es autour d’un festival, pensé comme outil pour confronter les questions urgentes : comment vivre ensemble ? Quel type de société voulons-nous construire ? Et comment le logement, au-delà d’un bien marchand, peut-il être revendiqué comme un droit et une responsabilité partagée ? Nos efforts se sont appuyés sur une réflexion critique sur l’héritage de SAAL, programme de logement radical mais éphémère qui a vu le jour après la révolution de 1974. Cinquante ans plus tard, l’expérience de SAAL est devenue un point de départ pour explorer les nombreuses perspectives négligées et ignorées qui portent ces histoires, et pour s’interroger sur les leçons qu’elles continuent à nous offrir aujourd’hui.

MAIS D’ABORD, EN QUOI LE DROIT AU LOGEMENT EST-IL ENCORE INSUFFISANT ?

« Engels avait raison lorsque, marchant dans les rues de Londres, il a compris le principe fondamental qui lie la société : “la guerre de tou·tes contre tou·tes.” La finance est la forme ultime — et peut-être la plus rusée — de cette guerre entre tou·tes, une force qui nous anime et, paradoxalement, nous unit. Comme l’a dit Thatcher : “La société ? Ça n’existe pas !” Aujourd’hui, en regardant nos villes,les logements construits, en cours de construction et encore en projet, n’est-il pas légitime de demander : encore plus de logements ? Ce que nous voulons vraiment, c’est un autre logement, une autre ville,une autre façon d’être ensemble. Vous cherchez une solution à la “crise du logement” ? Abolissez la finance ! Abolissez le capital”, dirait aujourd’hui le pauvre Engels, à 204 ans. »

— Extrait de la contribution de l’architecte, chercheur et critique Pedro Levi Bismarck dans le cadre du festival Uma Revolução Assim – Struggles and Fictions : La question du logement, Lisbonne, septembre 2024.

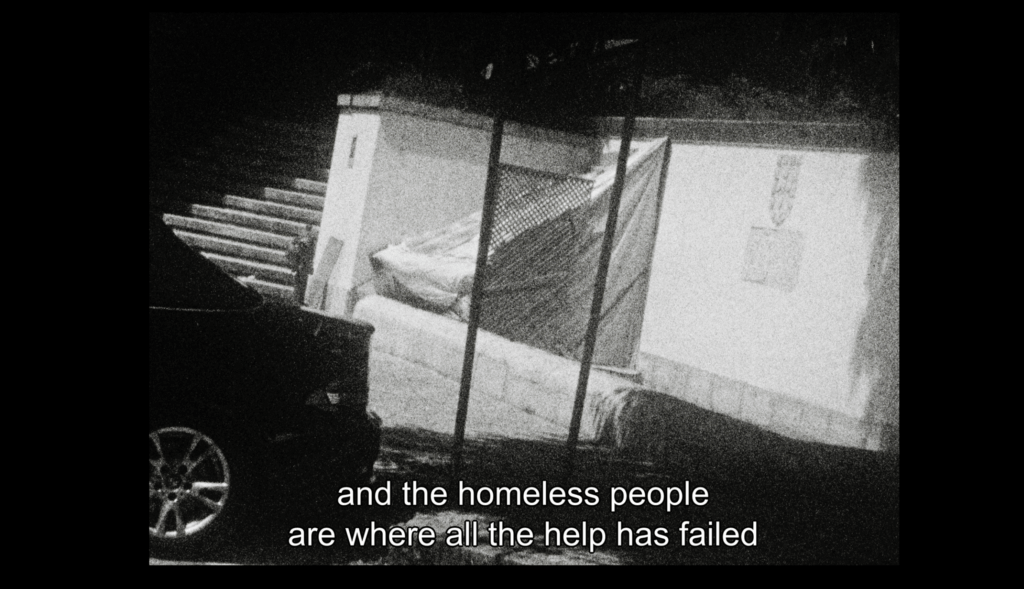

Le droit à un logement adéquat est inscrit dans la Constitution portugaise, établie après la révolution du 25 avril 1974, qui a mis fin à 48 ans de dictature, la plus longue d’Europe. Ce droit est explicitement énoncé à l’article 65, paragraphe 1, qui garantit à chacun·e le droit à un logement de taille adéquate, répondant aux normes d’hygiène et de confort, tout en préservant l’intimité de la personne et de la famille1. Pourtant, 50 ans après le 25 avril, le Portugal est de moins en moins en mesure de respecter ce droit constitutionnel. Le logement étant considéré comme instrument de profit et de spéculation, les loyers montent enflèche, les quartiers se gentrifient et sont envahis par le tourisme, si bien que les communautés perdent à la fois leur cohésion et leur sens du voisinage. Pendant ce temps, le nombre de sans abris ne cesse d’augmenter. En réponse à cette crise du logement qui s’aggrave, comme dans de nombreuses villes en Europe, les citoyen·nes descendent dans la rue pour revendiquer le droit de vivre en ville et dans des logements qu’ils sont en capacité de s’offrir : en moins de dix ans, entre 2015 et 2023, les prix de l’immobilier dans l’Union européenne ont augmenté en moyenne de 48 %2.

Dans la constitution allemande [Grundgesetz] (GG) par exemple, il n’y a pas de référence explicite au droit au logement au-delà de la protection de l’inviolabilité du domicile. Jusqu’à présent, toutes les tentatives visant à inscrire dans la constitution le logement en tant que droit fondamental ou en tant qu’objectif de l’État ont échoué3.

Aussi, « Pourquoi l’État de droit est-il devenu si fragile ? » À cette question urgente posée parle prix Nine Dots, l’universitaire et militante berlinoise Joanna Kusiak répond par son dernier livre, Radically Legal: Berlin Constitutes the Future4 dans lequel elle explore la manière dont une approche juridique radicale peut raviver la démocratie et redonner du pouvoir à l’État de droit. Se concentrant sur le territoire urbain, les crises du logement et le potentiel transformatif du droit, Kusiak s’appuie sur son expérience entant que porte-parole de la Deutsche Wohnen & Co enteignen, nom du référendum révolutionnaire de Berlin de 2021, au cours duquel les électeur·ices ont décidé d’exproprier des centaines de milliers de biens immobiliers des propriétaires privé·es pour les rendre publics. Au cœur de son argumentation se trouve la redécouverte de l’article 15 de la Grundgesetz, une clause constitutionnelle peu connue qui permet de transférer la terre, les ressources et la production qui en est issue dans la propriété publique pour faire société [Vergesellschaftung]. Selon Kusiak, la socialisation est un outil constitutionnel au service du bien commun, qui permet de soustraire des secteurs entiers aux forces du marché pour défendre les droits fondamentaux. Elle découle du principe de neutralité économique : l’État de droit a le devoir de donner la priorité aux droits plutôt que sur les exigences de tout système économique, y compris celles du capitalisme. L’ouvrage Radically Legal est un outil et un compagnon optimiste indispensable de nos jours, de la même manière que l’étude de l’expérience radicale et du rêve possible de SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local/ Service mobile d’aide locale) entre 1974 et 1976. Ce programme de logement est le fruit de l’effort intensif et collectif de personnes qui revendiquaient alors un droit fondamental.

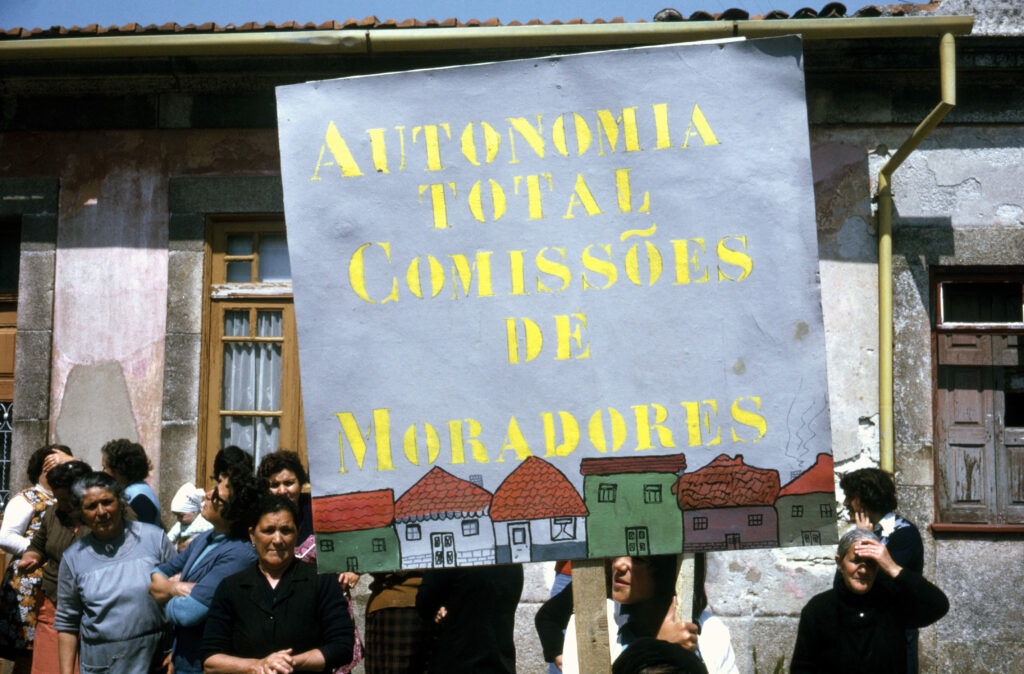

Né de la révolution portugaise du 25 avril 1974, SAAL est une expérience architecturale et politique pionnière conçue pour remédier à l’extrême pénurie de logements et aux mauvaises conditions de vie dans les villes portugaises. En 1974, le Portugal souffre alors d’un déficit de 600 000 logements et 25 % de la population n’a pas accès à un logement adéquat. Avec le soutien du nouveau gouvernement socialiste temporaire, SAAL met en place des équipes techniques, appelées brigades, dirigées par des architectes en collaboration avec les communautés locales visant à développer des solutions de logement avec la participation directe des habitant·es. Ces brigades ont réinventé la pratique de l’architecture du début à la fin, non seulement en concevant des bâtiments, mais aussi en enquêtant sur les conditions de vie,en soutenant les comités de résident·es et en contrôlant l’utilisation des terres, ce quia donné lieu à des projets conçus avec les résident·es, et pas seulement pour ell·eux. En seulement vingt-six mois, jusqu’en octobre 1976, le programme SAAL comprends 170 opérations à travers le Portugal, impliquant 41 665 familles, avec 2 259 unités de logement en cours de construction et 3 125 autres en préparation. En outre, avec ses 19 359 unités en phase de conception, SAAL constitue l’une des initiatives de logement public les plus ambitieuses d’Europe à l’époque5.

« Il y avait des femmes et des enfants / chacun·e avec sa propre brique / ici, c’était un orchestre / celui qui dit le contraire est un imbécile ».

Les Indiens de Meia-Praia, Zeca Afonso6

Contrairement aux modèles bureaucratiques descendants, SAAL a émergé comme une insurrection ascendante, mobilisant des architectes, des résident·es et des révolutionnaires dans ce qui reste l’un des mouvements d’architecture participative les plus emblématiques en Europe. Il n’y a pas eu un SAAL. Mais depuis les « ilhas » (bidonvilles) de Porto et de la périphérie de Lisbonne jusqu’aux maisons auto construites de l’Algarve, dans l’extrême sud,le programme a fonctionné selon un principe directeur unique : les gens devraient avoir un droit de regard direct sur les espaces qu’iels habitent. Pendant une brève période, les frontières entre l’architecture, l’activisme et la politique se sont brouillées — et le résultat a dépassé l’échelle des bâtiments. C’était toute une méthodologie.

Cinquante ans après la révolution des œillets du25 avril 1974, le Portugal se trouve à la croisée des chemins. À l’époque, les gens sont descendus dans la rue pour renverser une dictature, réclamer la liberté et, entre autres, revendiquer le droit au logement, souvent nié mais rarement discuté. Aujourd’hui, dans le contexte d’une nouvelle crise — non pas de la pénurie, mais de la spéculation — nous nous retrouvons à réexaminer d’anciennes questions avec une nouvelle urgence. À Lisbonne, aujourd’hui, 15 % des logements sont vacants, soit un total de 47 478 propriétés vides. Les appartements restent inoccupés alors même que les loyers montent en flèche ; les villes s’embourgeoisent et deviennent des terrains de jeu pour l’élite mondiale ; le logement devient une marchandise et non un droit. Nous ne sommes pas confronté·es à un manque d’abris, mais à un manque d’accès. Ainsi, en revisitant SAAL,nous ne nous laissons pas aller à la nostalgie : nous récupérons un plan d’action.

Au cœur de SAAL se trouvent les personnes elles-mêmes. Le quartier était bien plus que des briques. Le sentiment de propriété ne provenait pas d’un acte de propriété ou d’un emprunt.Il provenait de l’engagement. Les habitant·es ont assisté à des assemblées, débattu des plans, influencé la conception. Les architectes écoutaient. Le processus de SAAL a permis aux habitant·es non seulement d’obtenir un logement,mais aussi d’en déterminer la forme. Cela ne s’est pas fait sans heurts. Souvent jeunes et politiquement engagé·es, les architecte sont joué le rôle de médiateur·ices entre idéaux politiques et contraintes techniques. Le résultat était rarement parfait, mais bien réel. SAAL n’a pas duré longtemps. En 1976, le vent avait tourné. La ferveur révolutionnaire s’est refroidie,l’État a repris le contrôle et la promesse radicale de SAAL a été bureaucratiquement démantelée. Pourtant, son impact perdure.L’architecte Álvaro Siza, qui dirigeait l’une des brigades de Porto, a clairement exprimé la philosophie de SAAL dans son essai La ligne d’action des technicien·nes en tant que technicien·nes7. Il a rejeté la dichotomie « enseigner ou apprendre des gens ». Il propose plutôt la dialectique : le rôle de l’architecte est d’apporter l’expertise technique dans une relation de transformation mutuelle. Il cite Che Guevara : « La qualité, c’est le respect du peuple ». Selon lui, la rigueur n’est pas une contrainte mais un engagement. Elle n’est pas l’ennemie de l’imagination, mais son alliée. La conception n’est ni œuvre d’improvisation, ni d’imposition autoritaire. Il s’agit d’un processus dynamique ancré dans la vie réelle, dans les besoins réels et dans la politique réelle. SAAL a refusé de romantiser la pauvreté ou d’esthétiser l’informalité. SAAL a cherché à organiser le pouvoir populaire dans l’espace.

L’architecte Alexandre Alves Costa, dont les archives historiques, regroupant plus de 3 250photographies documentant les actions du SAAL entre 1974 et 1975, telles que les occupations,manifestations, l’organisation, la planification et le processus de construction, et désormais accessibles au Centre du 25 Avril à Coimbra, nous rappelle que le SAAL n’était pas une rupture dans la forme architecturale, mais plutôt dans la méthode. C’était un processus qui a prouvé qu’il était possible de construire différemment ; un processus qui faisait lui-même projet. Un demi siècle plus tard, quelles leçons pouvons-nous en tirer ? En premier lieu, que le logement n’est pas seulement un problème technique. C’est un problème politique. Et lorsque les logements deviennent des biens, les inégalités se creusent.

À l’heure où les initiatives de logements coopératifs,les organismes fonciers solidaires et les modèles d’habitat collaboratif émergent — à nouveau — dans toute l’Europe, nous pouvons nous inspirer de SAAL, non pas pour son héritage esthétique, mais pour son courage politique. Ces nouveaux mouvements cherchent non seulement à créer des logements à prix abordables, mais tendent aussi à réinventer les modes de propriété, de responsabilité et de maintenance. Comme SAAL, ils s’appuient sur la conviction que les foyers ne sont pas seulement faits pour y vivre, mais pour vivre ensemble.

Pour tenter de répondre à la crise du logement,qui a atteint aujourd’hui un point critique au Portugal, nous avons mis ces constats au cœur du festival Uma Revolução Assim – Struggles and Fictions : La question du logement8. Grâce à un vaste programme de débats publics,d’interventions artistiques et de podcasts en direct, nous avons invité les citoyen·nes, les artistes et les penseur·ses à imaginer de nouvelles façons d’habiter l’espace. Le festival s’est déroulé dans l’espace public, dans plusieurs, quartiers de Lisbonne, avec des interventions artistiques dans des maisons privées, une série d’enregistrements, un essai vidéo, des discussions autour d’un déjeuner, des débats et des tables rondes sur une scène mobile et modulable conçue par le collectif ConstructLab, qui se décline en parlement, en station de radio,en cinéma en plein air, en cuisine ou en salon.

Nous avons exploré 25 thèmes, de l’empathie à la manifestation, en passant par la législation, la solitude et la démocratie, tous liés à la question plus large du logement.

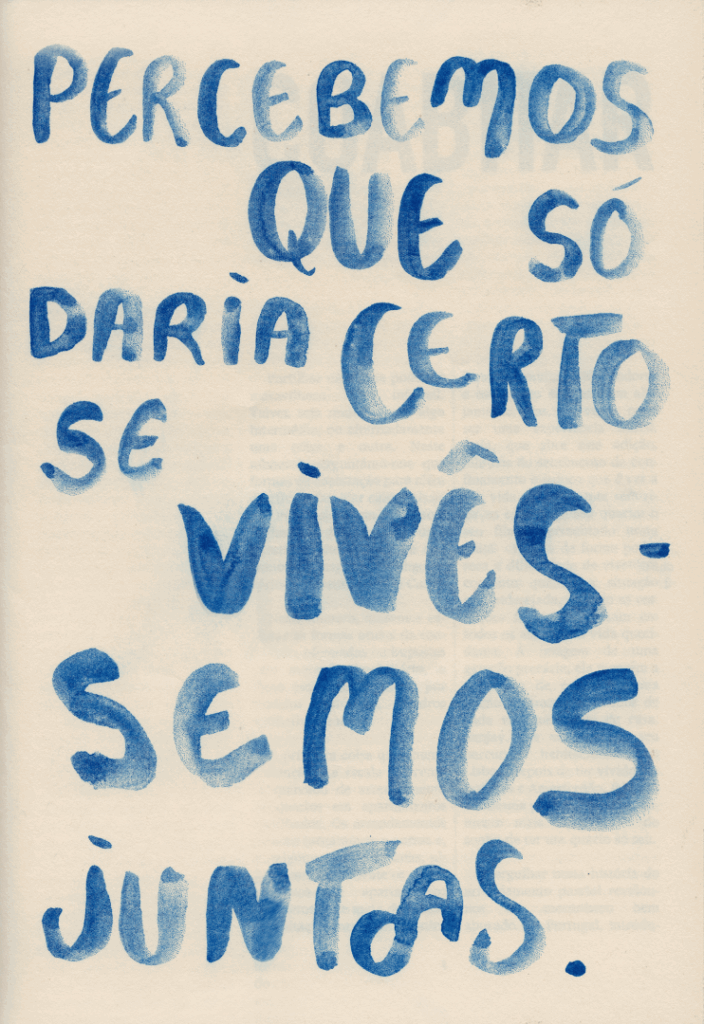

NOUS AVONS RÉALISÉ QUE CELA NE FONCTIONNERAIT QUE SI NOUS VIVIONS ENSEMBLE

À Lisbonne, la cohabitation est devenue l’un des moyens les plus courants – et les plus conflictuels – d’accéder au logement, en particulier pour les jeunes, les étudiant·es et les travailleur·ses à faibles revenus. La location d’un appartement entier devenant de plus en plus inaccessible, la location d’une chambre dans un appartement partagé est souvent la seule option disponible. Cependant, cette forme de vie est façonnée par des inégalités structurelles et alimentée par un marché du logement spéculatif qui privilégie le profit à la dignité. Lancé dans le cadre du festival, le deuxième volume du magazine Justo Custo, intitulé « Percebemos que só daria certo se vivêssemos juntos » (« Nous avons réalisé que cela ne fonctionnerait que si nous vivions ensemble »), explore ces tensions et les possibilités de cohabitation au-delà de la famille nucléaire,possibilités choisies ou imposées par nécessité.Le magazine se concentre sur les réalités actuelles du logement partagé au Portugal, façonnées par les cadres juridiques, les pressions économiques, les modèles historiques et les récits culturels. L’une des principales préoccupations est la croissance explosive des locations de chambres, qui dépassent désormais en nombre les locations d’appartements entiers dans de nombreuses zones urbaines. Bien que présentée comme flexible et sociale, la vie en colocation conduit souvent à l’isolement, à la compétition et à la perte d’autonomie. Des résident·es comme Ânia décrivent la claustrophobie de la vie confinée dans une seule pièce, tandis que Sanjay raconte un cycle d’instabilité et de déplacement à travers Lisbonne, Londres et Amsterdam.

Derrière cette réalité se cache la financiarisation du logement. Qu’elles soient louées par des particulier·es ou gérées par de grandes sociétés immobilières, les chambres sont considérées comme des biens spéculatifs. Les locations à court terme, les plateformes numériques et la spéculation fondée sur l’échange de données ont créé un marché du logement opaque, volatile et difficile à réguler. Les locataires sont confrontés à des prix gonflés, à l’insécurité et à des protections minimales. Si les droits des locataires sont inscrits dans la loi, ils sont souvent bafoués dans la pratique. La sélection discriminatoire – qui touche particulièrement les immigré·es et les étudiant·es – est très répandue, et nombreux·ses sont cell·eux qui ne connaissent pas les protections légales dont iels bénéficient. Au lieu de favoriser la solidarité,la colocation engendre souvent la concurrence. Malgré ces conditions, il existe des alternatives porteuses d’espoir : des initiatives de cohabitation intergénérationnelle comme Une.Idades, des communes féministes et anticapitalistes à Coimbra et des représentations artistiques de la solidarité dans les années 1970 laissent entrevoir des modes de partage de l’espace plus riches et plus justes.

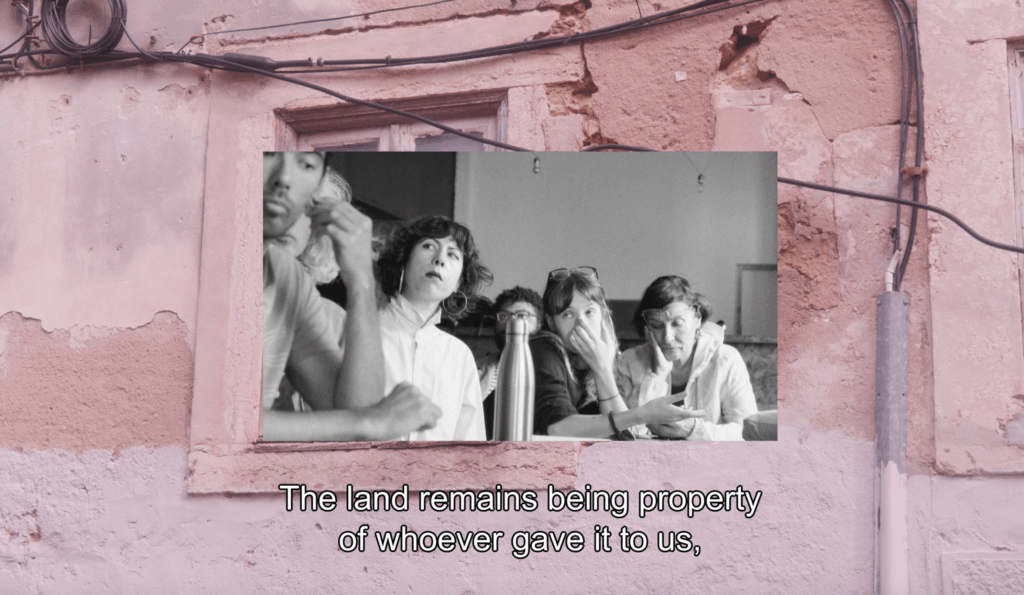

L’essai vidéo A Casa : Uma Revolução Assim…9, une réflexion critique et artistique sur ces sujets, produite en collaboration avec le vidéaste Nuno Cera et l’architecte Tiago Mota Saraiva, inspirée par La Cosa (1990) de Nanni Moretti, nous a permis d’accompagner et d’observer des moments clés, des mouvements et des actions autour de la question du logement au Portugal entre 2022 et 2024, afin de produire une documentation du moment que traverse le Portugal aujourd’hui : nous y avons rassemblé les luttes, les déclarations publiques, les coopératives, les mouvements sociaux, les questions et les incertitudes quant à l’avenir.

Parce que la proximité est un concept puissant et fascinant, nous avons aussi, pendant le festival, proposé Passa Cá em Casa (« Viens chez moi »), une série de douze interventions performatives sélectionnées à la suite d’un appel à projets qui invitait divers artistes et communautés à prendre part à l’élaboration du programme. Au cours d’un week-end, le public a été accueilli dans des maisons privées du Grand Lisbonne. Ce format a créé un espace pour des rencontres différentes, qui a fourni un nouveau cadre et une nouvelle expérience pour appréhender un sujet qui, aujourd’hui, nous affecte tou·tes.

Comme une exposition ou un documentaire, la réalisation du festival a été guidée par une fascination pour le temps et un désir de revisiter des histoires qui se déroulent encore – ou de découvrir de nouvelles façons de relire les histoires héritées. « Qui écrit l’histoire de SAAL ? Qui écrit l’histoire du 25 de Abril ? » ont demandé la chorégraphe Janice Iandritsky et l’architecte Ricardo Santos. Parmi les performances de Passa Cá Em Casa, A Casa Invisível (La maison invisible) nous a emmené·es dans le quartier Horizonte au centre de Lisbonne, anciennement connu sous le nom de Curraleira, construit dans le cadre du programme SAAL, pour repenser un modèle d’intervention collective dans la construction de la ville. L’histoire est aussi faite par les habitant·es,pas seulement par les architectes, les intellectuel·les ou les critiques. Comment donner de la visibilité à cell·eux que l’on n’entend pas souvent, et en particulier les femmes des quartiers, qui ont souvent mené les processus SAAL. Mettre en avant ces petites histoires personnelles, découvertes durant le festival,pourrait aider à façonner de nouveaux récits élargis – de nouvelles façons de comprendre la révolution, le processus SAAL, et ce qu’ils signifient aujourd’hui. Inspirés par les souvenirs et l’expérience vécue de la construction de ce quartier, ils ont ouvert les portes à un nouveau type d’habitat : l’habitat qui est aussi une rue, un lieu de confrontation et de contradiction ; l’habitat qui est une cour, un symbole d’accomplissement et de transition. L’habitat qui est un abri, gardien de l’intime. Rendre hommage à SAAL, ce n’est pas le reproduire. Les conditions ont changé. Mais son idée maîtresse demeure : pour que le logement soit juste, il doit être démocratique. Et, comme l’a montré SAAL, la démocratie ne se résume pas à un vote. C’est un processus.

- Constitution de la République portugaise, 2 avril 1976, VIIe révision constitutionnelle [2005], Assemblée de la République, Portugal. Voir : https://www.parlamento.pt/Legislacao/ Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. ↩︎

- Parlement européen, Protection sociale, Hausse des coûts du logement dans l’UE [3 février 2025]. Voir : https://www. europarl.europa.eu/topics/en/article/20241014STO24542/ rising-housing-costs-in-the-eu-the-facts-infographics. ↩︎

- Housing Rights Watch: State of Housing Rights [22 novembre 2022]. Voir : https://housingrightswatch.org/page/ state-housing-rights-german. ↩︎

- Kusiak, Joanna. 2024. Radically Legal : Berlin Constitutes the Future. Cambridge University Press. ↩︎

- Bandeirinha, José António. 2007. O Processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974. ↩︎

- Paroles, traduites du portugais, de José Afonso pour le film Continuar a Vivero u Os Índios da Meia-Praia (La vie continue ou les Indiens de Meia Praia) d’António da Cunha Telles, 1976. Le film documente les débuts et les progrès difficiles d’une coopérative de logement dans le village de pêcheur·es de Meia Praia, pendant le processus révolutionnaire au Portugal, du 25 avril 1974 jusqu’à la mi-1976. ↩︎

- Siza, Álvaro. 1976. The line of action of the technicians as technicians. Lotus. International, 13. ↩︎

- Le festival Uma Revolução Assim est une initiative du Goethe-Institut Portugal en collaboration avec Culturgest-Fundação Caixa Geral de Depósitos, sous la direction de Julia Albani et avec les conseils d’Ana Jara, Nuno Cera et Tiago Mota Saraiva, et en partenariat avec l’Institut français du Portugal / Mais FRANÇA dans le cadre du Fonds culturel franco-allemand, avec ConstructLab, Rádio Antecâmara, Mensagem de Lisboa, Largo Residências, Cozinha Popularda Mouraria, Associação Tempo de Mudar, Coletivo Pátio,la Festa do Cinema Francês, et le projet Mais do que Casas. Le festival bénéficie également du soutien de l’Associação São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, de la DGARTES- Direction générale des arts, de partenariats médiatiques avec Antena 1 et Antena 2, et du soutien promotionnel de la municipalité de Lisbonne. www.goethe.de/portugal/uma revolucaoassim. ↩︎

- A Casa : Uma Revolução Assim… (54 min, 2024), un essai vidéo de Nuno Cera et Tiago Mota Saraiva, en collaboration avec Julia Albani. En portugais avec sous-titres en anglais. Disponible en ligne : www.nunocera.com/video/a-casa-umarevoluo-assim. ↩︎