Milena Charbit est architecte et chercheuse. Elle enseigne à l’ENSAV, où elle prépare un doctorat en partenariat avec la Casa de Velázquez. Sa pratique de la recherche est protéiforme et se matérialise par de nombreux types de restitutions (commissariat d’exposition, lectures, performances, livres, projets d’architecture, ateliers d’écriture, installations…). Ses dernières recherches se concentrent sur les architectures lesbiennes, à propos desquelles elle sortira un livre en septembre 2025 chez Shed Publishing (★★★)

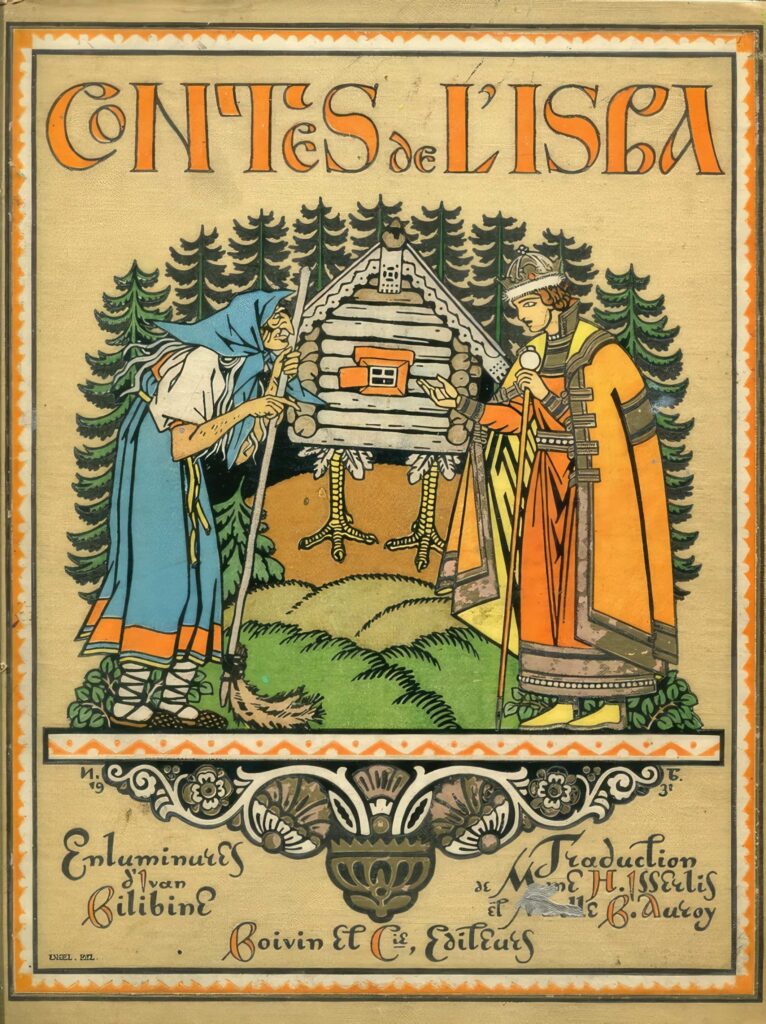

Le choix du nom « Babayaga » pour désigner un projet d’habitat collectif non mixte pour femmes âgées ne relève pas simplement d’un emprunt: il s’inscrit dans une réappropriation critique d’une figure ambivalente du folklore slave, profondément ancrée dans les imaginaires collectifs d’Europe de l’Est. Issue de traditions orales préchrétiennes, puis intégrée aux contes populaires médiévaux, Baba Yaga est représentée comme une vieille femme-sorcière solitaire,recluse dans une cabane perchée sur des pattes e poule, au cœur de la forêt. Elle incarne à la fois la peur et le respect, la transgression et la sagesse. Son nom même est polysémique : baba,« grand-mère » ou « vieille femme » en russe, est associé à yaga, un terme dont les significations oscillent entre « sorcière », « terreur », ou « maladie », selon les contextes. Elle vit en marge des structures sociales normées, hors famille, hors mariage, hors religion. Elle exerce une autorité qui échappe à l’ordre patriarcal : elle ne donne pas la vie, elle n’élève pas d’enfants, elle n’est ni épouse ni veuve. Elle est vieille, seule et puissante — trois qualités généralement dis-qualifiées dans l’imaginaire dominant. C’est précisément cette position liminale qui en fait une icône féministe avant l’heure. Dans une lecture contemporaine, la Baba Yaga devient une allégorie de l’émancipation, du refus des assignations liées à l’âge, au genre, à la sexualité ou à la domesticité.

En l’érigeant en figure tutélaire de leur projet,les fondatrices de la Maison des Babayagas à Montreuil revendiquent un contre-modèle de vieillesse féminine : active, collective, poli-tique. Ce glissement — d’un archétype négatif à une figure de puissance — s’inscrit dans une démarche de réécriture, qui consiste à revaloriser les figures marginales ou diabolisées par l’histoire dominante. Le nom devient alors manifeste : il désigne un lieu d’habitat, mais aussi un imaginaire symbolique. Un lieu pour habiter autrement, dans un espace pensé par et pour des femmes, âgées, et décidées à ne pas vieillir seules ou dans des Ephad. C’est de cette ambition qu’est né le projet de la Maison des Babayagas à Montreuil initié par la militante lesbienne et féministe Thérèse Clerc1 avec un groupe de femmes dans les années 1990. Après une vingtaine d’années de travail, d’organisation, et de conception, la Maison des Babayagas a été livrée en 2011, les premières résidentes ont emménagé en octobre 2012. L’inauguration officielle a eu lieu le 28 février 2013, en présence de la maire de l’époque, Dominique Voynet et de plu- sieurs élu·es, consacrant l’inscription du projet dans le paysage institutionnel local.

Ce texte, issu d’un entretien mené avec Cathy Carugati, une habitante des Babayagas depuis les premiers mois, raconte l’ambivalence de ce projet d’habitat collectif érigé depuis sa livraison comme un modèle.

LE PREMIER GROUPE (1997 – 2011)

L’origine de la Maison des Babayagas s’inscrit dans une démarche biographique et politique. C’est en accompagnant sa propre mère dans un parcours de fin de vie douloureux que Thérèse Clerc formule une intuition décisive : refuser de reproduire le modèle dominant de la dépendance et de l’isolement. Ce refus devient un moteur politique : pourquoi ne pas inventer un lieu de vie pour femmes âgées, qui échappe à l’assignation institutionnelle et permette de vieillir ensemble, dans la dignité, l’autonomie et la solidarité ? De cette expérience intime naît un projet collectif de long terme, porté par une vision féministe de l’habitat et du vieillissement, une « anti-maison de retraite »2.

« Ce que nous voulons, c’est changer l’image des vieux sur eux-mêmes et sur la société, et surtout changer la vision de la société sur les vieux. Nous prétendons – et quelques gériatres avec nous – que les maladies dégénératives viennent d’un mépris de la société, qui cantonne les vieux à la belote, au Scrabble, à la boîte de chocolats et aux repas électoraux de Noël, et les infantilise totalement ! Non, la vieillesse n’est pas un naufrage ni une pathologie ! C’est un très bel âge de la vie, celui de la très grande liberté. Cette maison, nous la voulons autogérée, citoyenne, solidaire, féministe, laïque et écologiste ! », affirmait Thérèse Clerc dans un entretien accordé à la revue Cassandre, en janvier 20133.

Thérèse Clerc s’entoure alors d’un premier cercle de militantes, dont Monique Bragard et Suzanne Goeffic. Ce noyau, qui s’accompagne de seize femmes, va consacrer près de quinze années à la formalisation du projet, à la rédaction de statuts, à la recherche de financements et à la négociation avec les institutions publiques. L’ancrage militant de Thérèse Clerc, notamment à travers la fondation de la Maison des femmes de Montreuil, qu’elle créé simultanément, facilite les premières démarches. Grâce à son réseau, elle obtient l’appui du maire communiste de l’époque, Jean-Paul Brard, qui s’engage à fournir un terrain en centre-ville, refusant d’excentrer spatialement un projet aussi symbolique permettant de faciliter l’accès aux commodités (théâtre, transports, commerces,cinéma, centre administratif). Néanmoins, des incertitudes juridiques subsistent quant à la propriété foncière, dans un contexte où l’Office Public d’Habitat de Montreuil (OPHM) et l’établissement public Est Ensemble entrent en jeu avec leurs propres logiques. Après des discussions et négociations, et l’été caniculaire de 2003 qui a fait 15000 morts (principalement des personnes âgées et seules), les Babayagas obtiennent gain de cause et deux parcelles rue de la Convention, soit 586 m2 en plein centre-ville, leur sont attribuées.

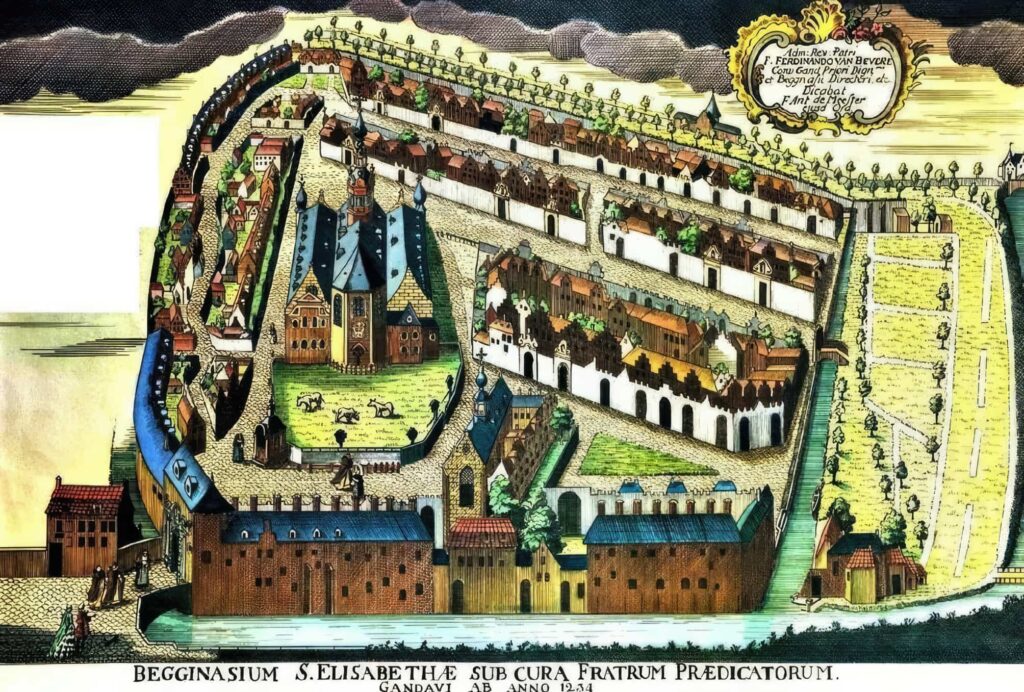

La référence architecturale et sociale majeure pour Thérèse est celle des béguinages, une forme historique de communautés de femmes autonomes. Vers la fin du 12e siècle, dans les Flandres et le nord de l’Europe, des femmes donnent naissance à une forme d’habitat collectif profondément novatrice : les béguinages.

Sans prononcer de vœux définitifs ni se soumettre à une règle religieuse stricte, les béguines choisissent de vivre ensemble, de prier, de travailler et de mutualiser leurs ressources dans des communautés féminines et autonomes. Elles rejettent à la fois le mariage et la clôture monastique, s’inscrivant ainsi dans une zone grise entre la norme patriarcale et l’ordre religieux. Comme le souligne la chercheuse Apolline Vranken dans son ouvrage intitulé Des béguinages à l’architecture féministe4, ces femmes sont parmi les premières, dans l’histoire européenne, à accéder à la propriété collective, à imaginer et faire construire leurs espaces de vie selon leurs besoins, et à formuler des règles d’urbanisme à la mesure de leur autonomie. Cette forme d’habitat genré, pensé par et pour les femmes, constitue l’un des rares précédents historiques où l’architecture devient un outil d’émancipation, un levier pour « habiter politiquement ». Apolline Vranken insiste sur le fait que les béguinages ne sont pas uniquement des lieux spirituels ou de repli : ce sont des espaces de résistance douce face aux assignations de genre, à la domination ecclésiale comme à la domesticité hétérocentrée.En cela, ils exercent une influence souterraine mais décisive sur les pensées féministes contemporaines de l’habitat.

À partir des années 1970, nombre de collectifs de femmes en quête d’alternatives à la famille nucléaire, aux institutions psychiatriques ou aux maisons de retraite ont puisé dans cette mémoire spatiale un modèle possible pour vivre ensemble en non-mixité choisie. Cette inspiration est transmise à Thérèse par sa compagne allemande, Gudrun Koch, qui a connu ces modèles courants en Allemagne et qui l’oriente vers ces types d’habitat collectif, à la fois spirituels, horizontaux et autogérés. Le projet est pensé comme un espace féministe expérimental, où les femmes pour-raient cohabiter selon quatre principes essentiels : bien-être, plaisir, intelligence et lien social. En décembre 2007, alors que le projet est bloqué,Thérèse, accompagnée de Monique et Suzanne,réussit à obtenir un rendez-vous avec Christine Boutin, alors ministre du logement. À l’issue de cette rencontre, de nouveaux soutiens furent débloqués, à condition d’intégrer une forme de mixité intergénérationnelle dans le projet: quatre logements furent ainsi réservés à de jeunes adultes (hommes ou femmes), âgé·es d’une trentaine d’années. Cette concession, imposée parle cadre institutionnel, marqua un infléchissement clair de la logique de non-mixité choisie qui avait initialement structuré la vision féministe du projet. Plus le projet se précise, plus les tensions internes émergent. Le caractère affirmé de Thérèse, son positionnement central dans les décisions, provoquent des désaccords au sein du collectif fondateur. Alors que le projet en est à un stade de conception avancé et que le chantier va bientôt démarrer, un épisode emblématique cristallise ces conflits : la mairie propose d’installer un spa et espace de bien-être dans l’une des salles communes (que l’on peut voir dans des publications antérieures à la livraison)5. D’abord accepté par le collectif, ce don devient source de débat lorsque Thérèse propose d’ouvrir cet espace à des femmes extérieures, notamment précaires,via un système de cotisation solidaire. D’autres membres du groupe s’y opposent pour des rai-sons de logistique et de sécurité. Ce désaccord dégénère, et Thérèse est temporairement écartée.Lorsqu’elle revient, la majorité du groupe quitte définitivement le projet, à l’exception de deux femmes, Odette et Dominique.

LE DEUXIÈME GROUPE(2011 – AUJOURD’HUI)

L’éclatement du groupe fondateur a profondément reconfiguré les trajectoires du projet Babayaga. À partir de ce moment, le projet, initialement conçu comme un espace d’autogestion horizontale, s’est recentré autour de la figure unique de Thérèse Clerc, dont le rôle est devenu à la fois moteur et polarisant. C’est à ce moment critique que le projet entra dans une nouvelle phase, marquée par la pression exercée par le bailleur social : il fallait désormais remplir les logements avant la livraison avec des profils éligibles. La sélection des futures habitantes devint un enjeu central. Un processus complexe fut mis en place, impliquant la municipalité et l’office HLM, afin d’évaluer la « solidité » des candidatures. Les critères reposaient essentiellement sur des considérations administratives, notamment les plafonds de revenus exigés pour accéder au logement social, ce qui excluait d’emblée les femmes encore propriétaires d’un bien immobilier. Pour s’installer aux Babayagas, plusieurs d’entre elles durent donc vendre leur logement – un acte symbolique fort, révélateur de l’investissement personnel et matériel consenti pour rejoindre le projet. Ce moment charnière marque l’activation d’une stratégie de communication soutenue, impulsée par Thérèse Clerc elle-même. C’est dans ce moment de relance que Cathy, ainsi que d’autres femmes issues des milieux militants féministes et lesbiens de Montreuil, investissent le projet et l’association.

Forte d’une première expérience de vie collective en non-mixité à Korrigwyn, une Terre de femmes en Bretagne, Cathy est sensible à cette initiative. Ayant déjà côtoyé Thérèse Clerc dans ces cercles, elles s’inscrivent dans ce que Cathy qualifie de « deuxième groupe », venu raviver une dynamique initiée par un premier collectif en perte de souffle. Afin de faire connaître les fondements du projet et d’identifier de futures résidentes, Thérèse organise régulièrement des repas à la Maison des femmes. Ces rencontres ouvertes permettent de présenter les grandes lignes de l’habitat participatif en devenir et d’encourager les participantes à adresser une demande auprès de la mairie — une simple formalité, qui aboutit presque toujours favorablement. Toutefois, malgré un intérêt initial manifeste, de nombreuses femmes renoncent à intégrer le projet, redoutant à la fois l’abandon de leur logement à un âge avancé et les représentations stigmatisantes associées aux lieux de vie pour personnes âgées, souvent perçus à travers le prisme négatif de l’Ehpad.

LE PROJET ET LA LIVRAISON

Conçu par les architectes Jad et Sami Tabet6, le bâtiment de la Maison des Babayagas abrite 25 logements, dont 21 sont réservés à des femmes âgées et 4 à de jeunes adultes — hommes ou femmes. Les appartements, de superficies modestes (entre 23 et 42 m2), ne disposent pas tous d’un balcon, mais présentent une accessibilité exemplaire: portes automatisées, circulations élargies, aménagements PMR. Si le projet est techniquement inclusif, il laisse néanmoins apparaître un décalage entre les ambitions d’un vivre-ensemble militant et l’expérience effective des habitantes, souvent marquée par des formes de repli et d’individualisation. Sur le plan formel,l’immeuble se rapproche d’une architecture de « promoteur », avec une volumétrie dense, étirée jusqu’aux limites réglementaires du PLU, une enveloppe en béton enduit, et une palette de tons ocre-orangés que l’on retrouve dans les parties communes comme dans les intérieurs. Bien que l’association des Babayagas ait pro-duit un cahier des charges porteur de valeurs spécifiques — collectivité, autonomie, qualité de vie —, la matérialité architecturale du bâtiment n’en porte que peu les traces. Les espaces collectifs sont au rez-de-chaussée et communiquent peu avec le reste du bâtiment. Confiée à deux hommes, la conception n’a pas cherché à renouveler les formes, les usages ni les dispositifs spatiaux traditionnels de l’habitat. L’ensemble témoigne ainsi d’un écart entre le projet politique et sa traduction spatiale. L’architecture semble avoir été pensée comme un simple contenant fonctionnel, plutôt que comme un support actif de la vie collective et de l’émancipation souhaitées. Ce contraste souligne les limites d’un projet où l’innovation sociale ne s’est pas accompagnée d’une réflexion qui cherche à remettre en questions les normes établies.

Le permis de construire est enfin délivré en avril 2010 et la construction de la Maison des Babayagas s’est déroulée à un rythme rapide, contrastant avec la temporalité plus incertaine du remplissage des logements, qui s’est heurté aux limites de l’adhésion et de la mobilisation. Malgré les efforts soutenus de Thérèse Clerc et du second collectif reformé autour de l’association, le recrutement des futures habitantes s’est avéré plus complexe que prévu. C’est cependant grâce à une stratégie de communication active et de mise en visibilité du projet — rencontres publiques, repas partagés, appels à candidatures — que la dynamiques ’est enclenchée. En l’espace d’un an et demi,l’ensemble des appartements furent attribués,scellant ainsi la réalisation concrète d’un projet porté depuis plus de quinze ans. Ce moment charnière est documenté dans le film Nous vieillirons ensemble7, qui restitue la densité affective et politique de cette aventure collective.

Ce processus de sélection, chronophage et exigeant, mobilisa de nombreuses réunions aux-quelles les femmes participantes durent assister sur leur temps personnel, en posant des jours de congé ou de RTT. Dans ce contexte, une charte fut rédigée puis signée par les habitantes avec leur bail, matérialisant les engagements collectifs attendus dans la vie quotidienne. Cette charte,inspirée par les valeurs fondatrices du projet,reposait sur des principes de citoyenneté active,d’entraide, autogestion, féminisme, écologie et de contribution aux tâches communes, comme l’entretien des parties communes et collectives. Une convention tripartite liait également l’association, le bailleur et la collectivité. L’effort de communication intense mené par Thérèse, censé ouvrir la maison à un large public féminin, eut aussi pour effet d’attirer des femmes en difficulté de logement, parfois peu informées de la nature militante du projet. Cette ouverture, en facilitant l’accès sans filtre d’adhésion aux valeurs, affaiblit progressivement le socle idéologique du groupe.Certaines résidentes rejoignirent les lieux sans réelle implication dans la dynamique collective,créant des tensions latentes.Les conflits éclatèrent au grand jour peu après l’inauguration officielle, en février 2013. Dès mai, six femmes quittèrent l’association, sans pour autant abandonner leur logement, et adressèrent à Thérèse une lettre de rupture. Les tensions se cristallisèrent autour de la gouvernance des espaces communs, notamment lorsque Thérèse refusa l’accès à ces lieux aux démissionnaires. En réaction, celles-ci se tournèrent vers le bailleur pour s’informer de leurs droits, et décidèrent de créer une association dissidente. L’ambiance se dégrada au point que la maire de Montreuil, Dominique Voynet, se positionna publiquement contre Thérèse, soutenant les démissionnaires. Ce désaveu politique entérina la fragmentation du collectif initial. Selon Cathy, à ce moment-là, « plus personne ne se parlait. C’était terrible ». Ce conflit révèle l’absence de protocoles de médiation interne, et la difficulté à articuler démocratie participative et leadership charismatique dans des projets d’habitat collectif à vocation politique. C’est dans ce contexte que naît l’association Chabkawa, fondée par les résidentes dissidentes en 2014, qui choisissent de structurer leur propre instance de représentation. La fragmentation institutionnelle du projet devient visible : à la Maison des Babayagas coexistent désormais plusieurs groupes, parfois en conflit ouvert. Les trajectoires associatives se multiplient, et l’unité initiale s’effondre.

QUELS ESPACES POUR VIVRE À PLUSIEURS ?

Dans la conception initiale de la Maison des Babayagas, deux salles communes avaient été intégrées au projet architectural pour encourager la vie collective et l’émergence d’une sociabilité partagée. Un accord spécifique avait été établi entre la mairie, l’association des Babayagas et le bailleur social : ce dernier percevait un loyer pour ces espaces, pris en charge par la municipalité, permettant ainsi aux habitantes d’en disposer gratuitement. Cette disposition, pensée comme un levier d’émancipation et d’autogestion, s’inscrivait dans une volonté de fonder durable-ment le projet dans une logique de communs d’usage. Cependant, ces espaces ont rapidement fait l’objet d’un désinvestissement progressif et de conflits d’appropriation. L’une des deux salles a été réattribuée à la maison des associations de la ville de Montreuil, tandis que l’autre, théoriquement réservée aux Babayagas, est aujourd’hui peu utilisée. Elle sert principalement d’atelier à l’artiste Mina Vrillet, résidente elle-même, mais reste en pratique largement inoccupée, comme le souligne Cathy. Le potager collectif, pourtant emblème d’une écologie relationnelle à l’origine du projet, n’est mobilisé que de manière ponctuelle, notamment lors de cours de jardinage organisés par la mairie. Une table extérieure, utilisée l’été, symbolise à elle seule la tentative fragile de maintenir une présence collective dans les espaces partagés.

Aucune des résidentes ne souhaite assumer le ménage des espaces communs, ce qui entraîna la sous-traitance du nettoyage à un prestataire externe et la répercussion des charges sur les habitantes — une décision contraire à l’idéal d’autogestion, mais rendue inévitable. Sur d’autres aspects, comme l’écologie ou la gestion du compost, toute tentative d’organisation collective fut accueillie avec scepticisme, voire hostilité. L’une des habitantes rapporte : « On a voulu en parler, on s’est fait traiter de staliniennes ». Ces divergences soulignent l’hétérogénéité des attentes et des engagements, et le manque de mécanismes régulateurs pour maintenir une cohérence collective. L’expérience de Cathy au sein de la chorale féministe et lesbienne Les Voix Rebelles constitue un moment-clé de cette désillusion. Invitée à faire chanter le groupe aux Babayagas, à l’initiative de Thérèse Clerc elle-même, Cathy se heurte à une hostilité ouverte.Une délégation d’habitantes exprime son refus d’être associée à des chants lesbiens, révélant une lesbophobie latente au sein même d’un espace supposé féministe. Les insultes et remarques reçues marquent une blessure durable : l’utopie collective ne protège pas nécessairement contre les violences symboliques internes. Ce désinvestissement des lieux collectifs, qu’il soit le résultat d’un manque d’adhésion, d’un essoufflement du lien social ou d’une gouvernance mal régulée, révèle les limites structurelles du projet. L’ambition d’une vie communautaire autonome semble s’être heurtée à une déconnexion entre les intentions spatiales et les pratiques réelles. Tous les espaces conçus pour accueillir l’altérité, l’échange ou la cohabitation choisie apparaissent fragiles, voués à l’abandon ou à la réaffectation. Seuls subsistent, dans une certaine régularité d’usage, les espaces à vocation fonctionnelle, comme la laverie collective, dont l’utilité immédiate dépasse les logiques d’engagement participatif. Comme le résume Cathy : « Vivre ensemble, ce n’est pas évident ». Ce constat ouvre vers une réflexion plus large sur la tension entre espace conçu pour la coopération et pratiques individuelles marquées par des trajectoires, attentes et rapports au collectif très diversifiés. Malgré tout, elle reconnaît les qualités du bâtiment et la sécurité qu’il lui offre. Mais cette satisfaction logistique n’efface pas l’absence de lien social qui « ne se fait que par affinité ou par clan »8. Pour demander un service à ses voisines, comme garder un chat, arroser des plantes ou confier ses clés, cela fonctionne comme dans une copropriété classique : certaines acceptent volontiers, tandis que d’autres préfèrent ne pas prendre cette responsabilité ou restent méfiantes.

Dans le cas des Babayagas, le fait que les femmes ne se soient pas choisies a nourri nombre de tensions. Certaines ont rejoint le projet sans être en phase avec ses valeurs fondatrices. Cathy pointe une contradiction : « Thérèse disait que c’est parce qu’elle était propriétaire qu’elle n’avait pas pu habiter ici. Mais moi aussi, j’étais propriétaire, et j’ai vendu mon logement pour venir ». Cette remarque illustre la manière dont certaines figures centrales du projet ont pu façonner le récit à leur avantage, contribuant à la désillusion progressive du collectif. Sur les 25 résidentes, plusieurs ont quitté l’association fondatrice, et parmi celles qui sont restées, toutes ne participent pas à la vie commune.

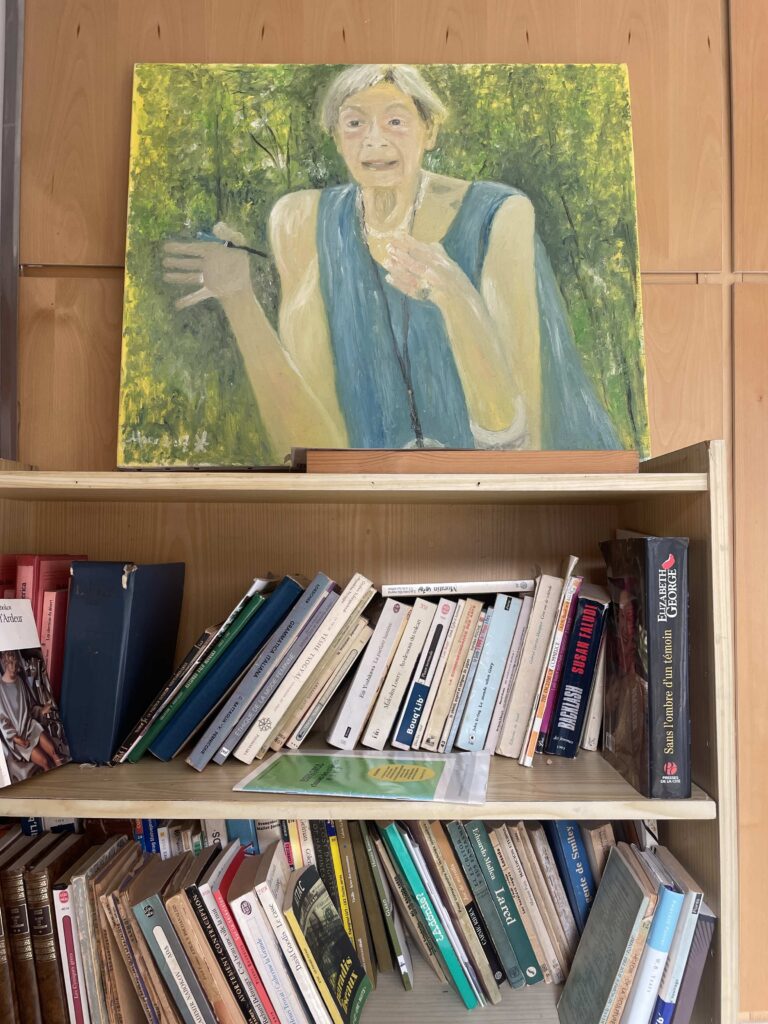

LA FIGURE DE THÉRÈSE CLERC

Thérèse Clerc, quant à elle, a poursuivi ses initiatives en créant l’Université du Savoir et Vieillir autrement (UniSavie), un espace de formation populaire dédié aux questions liées à l’âge, au corps, à la mémoire et au soin. Conférences, ciné-clubs, discussions ouvertes : cette nouvelle structure prolonge l’élan militant de ses débuts. Elle s’en proclame présidente, comme pour sauver l’héritage intellectuel et politique de son parcours, face à un projet d’habitat collectif dont elle s’estime trahie. Mais dans les faits, la personnalité de Thérèse — reconnue pour son énergie et son influence — a aussi suscité des crispations. Beaucoup de femmes ayant contribué concrètement à la création du projet se sont peu à peu éloignées, éclipsées dans les récits médiatiques centrés sur sa figure. Face aux tensions croissantes au sein de la Maison des Babayagas, Thérèse Clerc tente, dans les dernières annéesde sa vie, d’initier une démarche de médiation institutionnelle. En lien avec une représentante du ministère de la Santé, elle adresse un courrier collectif aux résidentes, leur proposant un espace de discussion régulé. Mais cette tentative échoue : les femmes ayant quitté l’association refusent d’y prendre part, révélant l’ampleur du fossé relationnel et la perte de légitimité de Thérèse auprès d’une partie du groupe. D’après Cathy, Thérèse s’éteint en répétant que « ce sont les Babayagas qui l’ont tuée ». Dans Les vies de Thérèse, documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz, elle évoque à demi-mots ses désillusions vis-à-vis de cette maison qu’elle avait tant portée. Après le décès de Thérèse Clerc, le 16 février 2016, une nouvelle phase s’ouvre. Iro Bardis, architecte d’intérieur et militante, devient présidente de l’association Babayaga. Néanmoins, l’association ne compte plus que quatre membres actives,et la reprise en main par les habitantes elles-mêmes marque un changement de gouvernance :

« Il est difficile de prendre le relais après le pas-sage d’une personnalité aussi forte que celle de Thérèse » exprime Cathy.

Alors même qu’elle s’affiche comme la figure fondatrice et emblématique du projet Babayagas, Thérèse Clerc n’a jamais véritablement intégré la communauté qu’elle a contribué à faire naître,choisissant de conserver son logement personnel à Montreuil, dont elle était propriétaire. Cette position paradoxale — à la fois centrale dans la gouvernance symbolique et extérieure dans la vie quotidienne — soulève des tensions profondes entre engagement politique et implication concrète. Ce choix met en lumière plusieurs ambivalences : d’une part, le désir de contrôler les orientations d’un espace collectif sans en assumer les contraintes ordinaires de la cohabitation ; d’autre part, une volonté de rester la voix légitime du projet, tout en se tenant à distance des processus de négociation et de gestion quotidiens que la vie communautaire exige.

TENTATIVES DE RÉPARATION AVEC LA MAISON DES DIVERSITÉS À LYON

C’est dans ce contexte de désillusion partielle que s’inscrit la participation de Cathy à un nouveau projet : la Maison de la Diversité, à Lyon, portée par Stéphane Sauvé et l’association Les Audacieux et Audacieuses. Ce projet inclusif s’adresse aux seniors sans soutien familial, en particulier aux personnes LGBTQI+ ou vivant avec le VIH. Cathy est sollicitée en tant que consultante et passeuse d’expérience : ce rôle marque un geste de réparation vis-à-vis de ce qu’elle a vécu aux Babayagas. La Maison de la Diversité repose sur une philosophie radicalement différente. Elle met l’accent sur le choix mutuel et la qualité du lien : les habitantes et habitants se choisissent selon un système de cercles d’inclusion progressive. Cette approche repose sur une co-construction du vivre-ensemble, à rebours des erreurs passées. Un détail architectural résume cette différence de philosophie: un studio de 23 m2 avait été proposé aux Babayagas pour héberger des proches ou des aides-soignantes — il fut refusé par l’association à cause de la répartition des charges trop importante. À Lyon, une telle chambre fait partie intégrante du projet, pensée comme ressource commune.

Comme le souligne Cathy : « Je pense qu’elles n’ont pas réalisé ce qu’était un bâtiment pour vieillir ensemble. » Par son implication dans la Maison de la Diversité, Cathy réinvestit l’échec partiel des Babayagas dans une nouvelle forme militante concrète : celle de la transmission critique, du savoir situé, et d’une vigilance sur les conditions de possibilité d’un habitat queer, choisi, inclusif et durable. L’inauguration de ce projet aura lieu le 9 octobre 2025 à Lyon9.

- Thérèse Clerc (1927–2016) était une militante féministe française emblématique, engagée toute sa vie pour les droits des femmes, la laïcité, l’accès à l’éducation et la dignité des personnes âgées. Elle s’est installée à Montreuil dans les années 1960, où elle a mené l’essentiel de son action. Après avoir milité pour le droit à l’avortement dans les années 1970,elle fonde dans les années 2000 la Maison des femmes de Montreuil, un lieu d’accueil et de solidarité féministe, ouvert aux femmes de toutes origines. ↩︎

- De Saint-Do, Valérie. Décembre 2019. L’utopie à l’épreuve du temps : la Maison des Babayagas à Montreuil. Article dans Architecture d’aujourd’hui. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Vranken, Apolline. 2018. Des béguinages à l’architecture féministe. Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l’habitat ?. Coll. Agir féministes. Bruxelles: Université des femmes. ↩︎

- Voir la légende 6 de ce plan de l’atelier Jad et Sami Tabet, architectes, qui mentionne un spa: https://leprintempsdel- hiver.fr/operation-4 ↩︎

- Les architectes ont été choisis en 2004. Un jury a été organisé à la suite d’un appel à projet lancé par l’OPHM. Les trois co-fondatrices de l’association des Babayagas participent aux jurys et disposent de deux voix. Elles sont satisfaites de ce choix. ↩︎

- Film de Jean-Marc La Rocca, paru en 2013. ↩︎

- Entretien avec Cathy en mars 2025. ↩︎

- En comparaison, d’autres expériences d’habitat collectif féministe ont été pensées dès l’origine sur la base du choix mutuel entre résidentes, condition essentielle à la durabilité d’une dynamique de groupe. On peut citer la Maison d’Isis à Montauban, le collectif Re-belles à Montréal, le premier Beginhof et le projet RUT à Berlin, ou encore le projet CALICO (Care and Living in Community) à Forest, Bruxelles, s’inspire également de la Maison des Babayagas. ↩︎