Architecte et critique d’architecture, Patrice Goulet a été rédacteur en chef d’Architecture intérieure-Créé et a participé à la revue L’Architecture d’Aujourd’hui (AA). Il a initié l’exposition Temps sauvage et incertain présentée à l’Institut français d’architecture (Ifa) en 1989, qui montre ses recherches sur l’instabilité des villes et présage d’une nouvelle avant-garde.

L’histoire de cette pratique nommée réhabilitation, reconversion ou recyclage, éclaire l’évolution profonde des rapports des architectes avec leur environnement et leur passé. Elle confirme l’impression qui se dégage de la vision des projets d’un certain nombre d’architectes qui, sans rien abandonner des apports évidents des mouvements architecturaux modernes, ont entrepris de les enrichir par une compréhension renouvelée des recherches des avant-gardes artistiques, en particulier picturales : un nouvel espace architectural est en train de prendre forme qui, même s’il se manifeste sous des traits fort différents comme le montrent les projets d’Arquitectonica, Alsop et Lyall, Coop Himmelblau, Fuksas, Gehry, Hadid, Koolhaas, Nouvel, Pesce, Shinohara, SITE, etc., n’en présente pas moins de nombreux points communs, par exemple l’importance donnée au contenu, l’originalité de l’écriture et surtout cette manière extrêmement directe de transcrire les concepts en formes.

Modernes

Parce que la scène y est parfaitement vide, du moins du type de réalisations qui nous intéressent ici, cette histoire ne pouvait commencer qu’avec le début de l’architecture moderne.

Les « modernes » venaient de tirer un trait sur le passé, estimant qu’ils n’avaient plus de leçons à en recevoir et que seul le futur comptait. Ils étaient sûrs de ce qu’ils avaient à faire : ils devaient créer un nouveau monde. Leurs raisons sont bien connues, elles ne manquaient pas de poids. D’abord le passé s’était disqualifié en ne parvenant pas à empêcher la décrépitude des académismes ni surtout la barbarie de plus en plus effroyable des guerres. Ensuite, le développement extraordinaire des technologies, les nouvelles ressources énergétiques, l’accélération des communications avaient bouleversé de fond en comble toutes les structures mentales, sociales et contextuelles avec lesquelles et pour lesquelles les architectes construisaient.

Leur réussite fut spectaculaire. Malheureusement, à trop se vouloir rationalistes et fonctionnalistes, à force d’analyses et de tables rases, à force d’être sous le charme des « formes » du monde des machines, beaucoup se sont retrouvés, malgré toutes leurs innovations, au bout d’une route qui, depuis le 18e siècle, menait tout droit au plus simple, au plus schématique. Tout l’espace leur était nécessaire : Le Corbusier aurait bien rasé le centre de Paris. Wright, lui-même, n’aurait gardé de Londres que quelques monuments. Sur la touche, les architectes des Monuments Historiques, dans le rôle des « anciens » mais avec un égal élan de purisme, restauraient, autrement dit nettoyaient, décapaient, dégageaient leurs chers protégés.

Que cette scène soit schématique, c’est évident. Il n’en reste pas moins vrai que, pendant ces 50 années, aucun des « grands » architectes dont on a fait l’histoire de l’architecture moderne (de Le Corbusier à Kahn, de Mies van der Rohe à Niemeyer) n’aura eu à traiter, ni envie de parler de problèmes de reconversion, ou pour être plus général de « modifications ».

Il y a beaucoup d’explications à ce vide. On a dit l’obsession du nouveau, la fixation sur l’avenir. On pourrait ajouter l’urgence des besoins et la dynamique de l’extension, comme la suprématie donnée à la doctrine et au système. Ce vide en tous cas révèle le plein d’hier et d’aujourd’hui.

Flash-back

Hier, justement, la « modification » n’était-elle pas, au contraire, l’ordinaire ? Ne faisait-on pas du recyclage sans le savoir comme Monsieur Jourdain de la prose ? Les constructions poussaient sur les constructions, Rome recouvrait la Grèce, les Romans Rome, les Gothiques les Romans et ainsi de suite. Les usages, les matériaux, les techniques évoluaient et s’enchaînaient sans hésitation et sans scrupule, les uns à côté des autres, sur les autres, dans les autres.

Multiplicité, hétérogénéité, porosité, compacité : les églises se bâtissent sur les églises, les palais sur les châteaux, les villes sur les villes ; rien là de spécial ni d’extraordinaire et les strates sont si intimement liées, qu’il est fort difficile de dresser la liste des édifices qui seraient précurseurs de notre propre façon de comprendre ce problème. Superposés, tous le sont un peu, aucun n’est que cela. Rares sont ceux dont on peut démêler les états extrêmes, rares sont ceux dont on peut attribuer la transformation à une volonté unique.

Ainsi, la plupart des exemples « reconnus » peuvent être à vrai dire considérés comme des « recyclages sans architecte » à l’image de ces « architectures sans architecte » réunies par Bernard Rudofsky en 1964. Ce qui sépare hier d’aujourd’hui est clair : le processus était continu, il n’a plus aujourd’hui que deux temps. Modifier, adapter, c’était poursuivre une œuvre ouverte. C’est aujourd’hui redéfinir un objet fini et précis qu’il faut « recycler » dans notre actualité.

Rupture

Si l’on voulait à tout prix déterminer l’instant où le fil fut rompu (mais c’est bien entendu passer sous silence sa longue usure), le milieu du 19e siècle ne serait pas un mauvais choix et Viollet-le-Duc pourrait être alors considéré comme l’acteur idéal pour jouer le rôle principal. Son zèle pour défendre une logique fonctionnelle et structurelle (qui a fait de lui l’un des pères les plus admirés de la modernité) n’avait d’égal que sa passion de rectifier les monuments du passé, de bloquer leurs formes ; le recensement des qualités nécessaires à la « bonne » architecture se doublant d’un nettoyage qui précise et fixe « définitivement » des modèles.

La première génération

Le rideau ne s’est relevé qu’au début des années 1950. Bien sûr, le courant ne s’était pas complètement tari : des palais furent utilisés comme musées, des abbayes comme prisons, des temples comme poudrières, des moulins comme maisons, mais sans en changer l’architecture, du moins d’une façon signifiante.

C’est évidemment là où les débats sur l’avenir du mouvement moderne étaient les plus vifs, là où les architectes s’interrogeaient le plus passionnément sur le rôle de l’histoire que furent réalisées les premières reconversions, au sens actuel du terme : en Italie. A l’époque, bien peu d’architectes et de critiques virent ce qui commençait, sans doute parce qu’il s’agissait de réaménagements de musées et que ce genre d’interventions apparaissait comme secondaire et mineur.

Si le travail d’Albini à Gênes, de Scarpa à Venise, puis à Possagno, celui de BBPR (B. Belgiojoso, E. Peressutti, E.N. Rogers), à Milan, furent admirés, ce fut surtout pour la façon spectaculaire dont ils avaient mis en valeur les objets exposés. Michael Brawne dans son livre Neue Museen cite Bruno Zevi qui, en 1958, cerna très bien ce qui parut si nouveau à l’époque : « Nous avons été habitués à des musées conçus architecturalement à une échelle monumentale, comme une coquille dans laquelle les œuvres d’art seraient installées ensuite. Aujourd’hui, ce concept a été inversé : ce sont les œuvres d’art elles-mêmes qui créent l’architecture, dictant les espaces et prescrivant les proportions des murs. »

C’est vrai mais ce retournement correspond surtout à une mise en tension de l’espace, et cela tout particulièrement par la création d’un accord très réfléchi et très subtil entre l’ancien et le nouveau, accord qui s’appuie sur une volonté non d’atténuer les différences comme on le faisait jusqu’alors, mais au contraire de travailler les contrastes, parfois même jusqu’au paroxysme.

Le fragment de la tombe de Margaret de Brabant sculpté par Giovanni Pisano, monté par Albini sur un vérin hydraulique au Palazzo Bianco de Gênes en 195O, la statue du Doge Tommaso Mosenigo de Jacobella delle Mesegne, placée par Scarpa sur un socle minimaliste fait d’un bloc de pierre incrusté sur un fer surdimensionné au Musée Correr à la fin de ces années 1950, le cavalier de Cangrande installé par le même Scarpa sur une console de béton brut au Castelvecchio de Vérone quelques années plus tard, témoignent de cette intensification qui, à la fois nous permet de mieux voir, et renforce par la modernité des moyens utilisés l’authenticité même des œuvres. La distance ainsi créée brisait le mur édifié entre ancien et moderne. La modernité utilisée sans réticence, ni neutre, ni pauvre, ni simplificatrice mais précise et abstraite, cernait l’existant, l’englobait en le projetant dans notre temps tout en préservant toute la richesse.

Travailler à partir d’un bâtiment existant pour parvenir à obtenir un espace moderne, être moderne et s’inscrire dans un lieu, fonder son travail sur une présence et non d’abord faire table rase, c’était faire un pas de géant.

La seconde génération

C’est au début des années 1960 que l’on peut dater l’apparition de ce que l’on peut considérer comme la seconde génération de reconversion. Celle-ci est beaucoup plus facile à cerner parce qu’il s’agit là vraiment d’un nouveau « type » de construction, au sens où Pesvner l’entend, à classer, bien qu’il ne corresponde pas à une seule fonction, entre musée et théâtre.

L’architecture internationale, à force de construire un monde nouveau, avait tellement généré de vides, qu’elle avait réussi à réunir tout le monde contre elle. Face aux rénovations, aux ZUP, face au gigantisme et à la ségrégation des zoning, la ville tant décriée pour son encombrement, son inconfort, sa saleté, son manque de lumière retrouvait tous ses charmes. Les yeux décillés redécouvraient en même temps et l’histoire et les laissés pour compte de la « grande architecture » : des constructions « académiques » du 19e siècle à l’architecture sans architecte, des architectures vernaculaires aux premières constructions industrielles que les transformations très rapides de la technologie rendaient désuètes. Préserver les logements existants, les monuments, il suffisait de le vouloir. Mais que faire des usines, des entrepôts qui occupaient de très grands terrains souvent en pleine ville ?

La grande idée — car cela en fut une — fut d’imaginer de leur donner une autre fonction. Pour les architectes modernes, le pas était immense car une telle idée mettait par terre un de leurs slogans préférés : « la forme doit suivre la fonction ». Mais comment résister quand les mouvements écologiques plus la crise de l’énergie imposaient qu’on limite le gaspillage en s’efforçant de réutiliser des bâtiments qui avaient prouvé leur robustesse.

L’élan sera irréversible. En quelques années, l’idée se répandra comme une traînée de poudre. La première réussite, du moins commerciale, sera le Ghirardelli Square de San Francisco, une ancienne chocolaterie, vidée en 1960 parce que sa taille ne suffisait plus à la production, rachetée en 1962 et transformée en un complexe de restaurants, galeries, magasins par Wurster, Bernardi et Emmons assistés de John Matthias et Lawrence Halprin. (FIG. 1)

Le premier chef d’œuvre architectural sera le Cannery (FIG. 2), situé quelques blocs plus loin, qui sera si admiré qu’il deviendra un « modèle » et sera copié dans le monde entier. C’est qu’Esherick avait retravaillé en profondeur l’ancienne usine et qu’il avait réussi à en faire un bâtiment étonnamment moderne, en jouant à fond le côté vernaculaire et « authentique » de la brique, en affirmant les masses, en retravaillant les arcades en contraste avec les signes les plus évidents de la modernité : circulations nombreuses, escaliers, escaliers roulants et ascenseurs extérieurs et intérieurs permettant de parcourir ce labyrinthe de mille manières différentes à l’image d’un fragment de ville ancienne, plus une signalétique géante, l’abstraction des volumes et le pur graphisme des serrureries. Mais la clé de sa réussite réside surtout dans le fait qu’il avait donné la priorité absolue à la création d’un « environnement », celui-ci étant bien compris comme l’exact opposé de l’objet parfait, clos et immuable, qui avait toujours paru être l’ambition des architectes « rationalistes ».

Autres pionniers : Hardy, Holzman, Pfeiffer qui, encore aux Etats-Unis, furent les premiers à devoir leur renommée à leurs reconversions. En 1973, Hugh Hardy avait fort clairement résumé les idées qui les guidaient :

- L’ancien et le nouveau sont également importants. Il n’y a pas de présent sans passé et insuffler une vie nouvelle à des structures anciennes est aussi valable que la création de nouveaux bâtiments. Le présent contient le passé. Le futur est essentiellement déterminé par le présent et non par l’utopie.

- Une diversité des espaces assure une bien plus grande flexibilité d’usage que des cloisons, plafonds ou planchers mobiles (il est plus facile de déplacer des personnes que l’architecture).

- Il n’est pas indispensable d’unifier les éléments architecturaux pour créer un ordre. Il est possible d’obtenir un ordre de parties disparates.

- Il n’est pas indispensable que les bâtiments présentent le même aspect de tous les côtés.

- Les bâtiments ne sont jamais définitifs. Ils ne peuvent pas être permanents quand la société qui les entoure est en pleine évolution.

- Les bâtiments doivent donc rester inachevés.

- La meilleure solution pour réaliser une étude ouverte consiste à inclure des éléments fermés fixes, ce processus étant appelé « étude par espaces résiduels ».

- Les activités ne correspondent pas nécessairement à des espaces fermés. Certaines se situent à la fois dans et entre des lieux.

- Il est possible de combiner des pièces standards pour réaliser une enceinte non standard.

- L’architecturé est un langage par lequel la société s’exprime et se confronte. Elle est faite pour les gens, non pour les architectes.

Plus loin, il confirmait l’idée qui était à la base du travail d’Halprin ou d’Esherick : « L’ Architecture comme Monument veut marquer un lieu. Elle peut abriter des hommes, mais tient pour établi qu’ils ne peuvent avoir aucun effet sur elle. Elle préfère se tenir résolument dans une perfection immuable. L’Architecture comme Environnement accepte les hommes comme un élément de sa conception. Elle est malléable et capable de changement, étant facilement réutilisable pour d’autres fonctions. Elle ne présume aucune perfection et célèbre la diversité hasardeuse des hommes. »

Le plus frappant, sans doute, dans le travail d’Hardy, Holzman, Pfeiffer, est que leurs idées sur la reconversion semblent avoir profondément influencé leurs méthodes de conception des bâtiments neufs. Bien sûr, Hugh Hardy, dès ses premiers projets, alors qu’il travaillait encore seul, avait montré son intérêt pour le collage, mais cela n’avait jamais été jusqu’à ces télescopages, très explicites sur leurs plans au graphisme très affirmé, d’une enveloppe simple et précise avec des volumes eux aussi simples et précis mais implantés sur une géométrie complètement contradictoire, télescopages dont le résultat était justement la création de leurs fameux espaces résiduels.

« Beaucoup d’architectes, disait-il, abordent une construction ancienne de la même façon qu’un chirurgien esthétique agit envers une femme âgée : il s’agit de créer l’illusion de la jeunesse et de la modernité. Plutôt que de créer des illusions trompeuses et peu convaincantes, nous essayons de glorifier le caractère propre à chaque construction, quel qu’il soit, et l’utilisons comme contraste par rapport à ce que nous y ajoutons. » Et ce qu’ils ajoutent, ce sont tout ce que le Pop Art, les Primary Sculptures, le Nouveau Réalisme nous ont appris à aimer : les aplats de couleurs qui traversent les surfaces, les supergraphismes, les canalisations exposées, les matériaux bruts détournés, les tôles ondulées, les néons, etc. Que leurs premières reconversions correspondent à la parution du bestseller de R. Venturi Complexity and Contradiction in Architecture n’est évidemment pas un hasard.

Le succès fut en tout cas total, et la « réhabilitation » deviendra en quelques années une pratique « normale ». On pourra même devenir spécialiste du recyclage comme on l’était en architecture scolaire, sportive ou postale.

La troisième génération

Le sourire en coin de Boris Vian s’essayant à imiter la Joconde est une parfaite introduction à cette dernière partie.

Les projets dont nous allons parler maintenant pourraient bien, en effet, ne paraître pour les uns qu’amusants ou utopiques, pour les autres, que dangereux ou subversifs ou encore dénués de tout sérieux, ridicules, anecdotiques. Qu’y faire ? C’est ainsi qu’on a toujours qualifié les avant-gardes.

S’il y avait une question à se poser, ce serait d’ailleurs plutôt comment des pratiques depuis si longtemps utilisées dans les autres domaines artistiques, en particulier la peinture, peuvent avoir encore une telle force de provocation en architecture ? L’évolution de l’idée de la réhabilitation, ce mince courant de l’histoire de l’architecture, ne coule pas, c’est évident, dans le sens contraire du fleuve qui le nourrit : rien d’étonnant que les problèmes qu’il soulève l’aient été hier, le soient aujourd’hui ou demain dans d’autres champs d’activité. Ainsi, beaucoup de traits caractéristiques de cette troisième génération ont été, bien avant, ceux des dadaïstes ou des situationnistes : on reconnaîtra en particulier l’usage constant du détournement.

Récapitulons :

La première génération a montré que, moderne, on pouvait garder son intégrité et rester créateur en travaillant à partir de bâtiments anciens. Il fallait pour cela prendre de la distance.

La seconde génération a compris : plus besoin de faire table rase : tout peut être récupéré et réactualisé, et cela d’autant plus que nombre de tabous ont sauté : le mixte n’est plus impur, la complexité d’un chaos, la fonction la seule clé de la forme.

La troisième génération, à partir de cet acquis, déplace les problèmes, change de vitesse. Elle a entendu la leçon de Marcel Duchamp : l’ancien est un « objet trouvé » que l’on peut recycler dans l’imaginaire. Les problèmes ne sont plus « réalistes » (ceux-ci ne demandant pour être résolus que d’être compétent et habile) mais conceptuels…

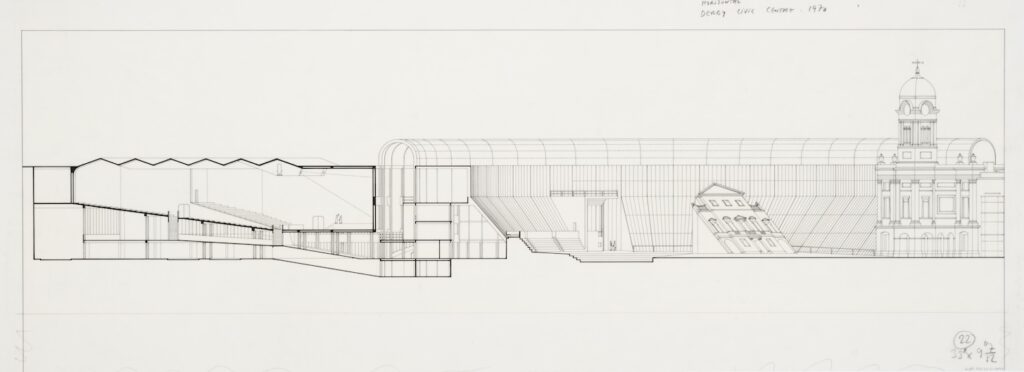

C’est ce qu’avait pressenti H. Hollein avec ses photos-montages : le wagon-monument de 1963, le porte-avions dans un paysage de 1964, le réservoir de Rolls-Royce comme gratte-ciel à New York en 1966. C’est ce qu’avaient montré Stirling dans le projet du Civic Center de Derby (FIG. 3), et Venturi et Rauch dans la « reconstruction » de la maison de Franklin à Philadelphie en 1970 (FIG. 4).

C’est ce qu’on retrouve dans les projets de reconstruction d’une ville néo-romantique de Gaetano Pesce de 1973, de reconversion de l’usine Molino Stucky de Venise par SITE en 1976, de rénovation de la Gaîté Lyrique de Jean Nouvel en 1977, de l’extension de la maison de Frank Gehry de 1979, de la réhabilitation de la ZUP de Perseigne à Alençon par L. Kroll en 1980.

Parlant de la Gaîté Lyrique, Jean Nouvel disait : « Je n’aimais ni la méthode « monument historique » qui consiste à faire comme si rien n’a changé, ni la méthode « brutaliste » qui, au contraire, conduit à tout refaire en béton brut laissé apparent pour montrer l’opposition des fonctions et des matériaux ; ce sont deux façons de se taire, l’une aboutissant au pastiche, l’autre ne s’intéressant qu’aux problèmes fonctionnels et techniques… J’ai mis sous cloche de verre le décor de l’ancienne salle pour bien montrer qu’on avait voulu le garder. J’en ai même rajouté, accentuant les rouges et les ors afin de magnifier le décor. J’ai reconstruit le hall d’entrée du 19e siècle démoli pour d’idiotes raisons fonctionnelles, mais tout ce que j’ai rétabli, je l’ai refait en stuc et ce stuc je l’ai laissé blanc, affirmant ce que j’éliminais, ce que je mettais en valeur, ce que je créais : c’est du dialogue entre tous ces éléments que le bâtiment tire sa signification. Les garde-corps des escaliers, avec leurs petites figures, je les ai fait déposer, chromer, puis reposer. C’est un exemple de décalage entre technologie moderne et forme ancienne, d’anachronisme devant lequel on dira : « ce n’est pas normal, pourquoi ont-ils fait cela ? ». Je crois qu’un lieu culturel se doit de poser ce genre d’interrogation. »

Parlant des magasins BEST, James Wines écrivait : « Le postmodernisme dit que l’humanisation des constructions doit provenir de la pluralité de notre culture mais elle dépend alors d’expédients tels que les références anecdotiques ou métaphysiques aux styles architecturaux du passé… expédients qui, demeurant culturels et ésotériques, ne parviennent pas à correspondre aux intérêts et aux fantaisies populaires. » SITE, lui, se préoccupe du contenu sociologique, psychologique, phénoménologique de l’architecture ; son travail se base sur le fait que les idées qu’un bâtiment fait naître, en tant qu’expression de ses propres fonctions ou par ses formes esthétiques propres, ne sont ni si valides, ni si intéressantes que celles qu’il absorbe de l’extérieur.

Sans sous-estimer les besoins pratiques, l’objectif de SITE est d’accroître le niveau de communication des constructions en travaillant sur des idées qui échappent aux conventions formelles ou symboliques de l’architecture. Dans un monde de disparité et de changements rapides, il est devenu absurde de persister à considérer l’architecture comme une célébration de fonctionnements et d’institutions immuables ou pire, d’elle-même.

En 1831, Victor Hugo avait déjà clairement énoncé les données du problème en liant la décadence de l’architecture et le développement de l’imprimé, en affirmant ainsi le rapport étroit de l’architecture et de l’écriture. « L’architecture est morte, morte sans retour, écrivait-il dans Notre-Dame de Paris, tuée par le livre imprimé, parce qu’elle dure moins ; tuée parce qu’elle coûte plus cher… Le grand poème, le grand édifice, le grand-œuvre de l’humanité ne se bâtira plus, il s’imprimera… » Victor Hugo regardait l’architecture du 19e siècle et ne lisait qu’agonies et radotages. Clairvoyant, il prédisait : « La forme architecturale s’efface de plus en plus et laisse saillir la forme géométrique, comme la charpente osseuse d’un malade amaigri… Un édifice n’est plus un édifice, c’est un polyèdre… »

Comme pour lui donner raison, l’architecture, pendant de nombreuses années, ne semble plus capable que de parler de ces constituants les plus prosaïques. Pourtant un certain nombre d’architectes, dont beaucoup appartenaient au courant organique, n’ont pas considéré cette situation comme inéluctable. Wright, par exemple, bien avant Mac Luhan, avait lu dans le développement des nouveaux médias la source d’un nouveau reversement.

La fin de la domination de l’imprimé, le passage de la Galaxie Gutenberg à celle des sons et des images électroniques n’allaient-ils pas en effet bouleverser à nouveau les bases du rapport architecture-écriture ? C’est bien, en tous cas, ce changement que manifeste l’architecture de ces réhabilitations de la troisième génération, par l’importance donnée à leur contenu comme par la nouveauté de la langue employée. Car ces réhabilitations parlent, c’est évident, d’autres choses que de fonctions et de structures, elles disent la ville où elles sont édifiées, la culture, la technique, les aspirations, les cauchemars du monde qui les entoure, elles nous questionnent, nous inquiètent, nous surprennent.

Et elles parlent dans une langue « actuelle », vivante, en pleine évolution, c’est-à-dire avec celle de toutes les avant-gardes contemporaines. Victor Hugo, là encore, avait montré sa perspicacité en observant combien le déclin de l’architecture correspondait avec l’autonomie croissante des autres arts, et n’est-il pas vrai, en effet, que la peinture, la sculpture, la musique, puis le théâtre et le cinéma se sont affirmés comme les seuls vrais moyens conceptuels capables de rivaliser avec l’écrit, alors que l’architecture ne devenait plus qu’un « métier », tout juste influencé par leurs découvertes, tout juste capable de les transcrire dans la réalité.

C’est en quelque sorte à un mouvement inverse que l’on assiste aujourd’hui. Gehry à Los Angeles, Nouvel à Belfort, SITE à Venise, Venturi et Rauch à Philadelphie, Koolhaas à Rotterdam, Pesce à Turin ne travaillent plus en effet seulement comme des « constructeurs » mais aussi comme des artistes, parce qu’ils ont déplacé l’axe de leur préoccupation, parce qu’ils ont écrit le résultat de leurs réflexions en une langue qui n’a plus rien à envier à celle des autres arts.

Signes caractéristiques, leurs dessins mêmes ont retrouvé une originalité, une efficacité qui les situent à l’extrême opposé de ces images bien léchées qui ne servent souvent qu’à magnifier de petits jeux de volumes. Cette efficacité s’accorde à leur manière très directe d’aborder un site et un programme, de transcrire les idées qui sous-tendent un projet.

Regardez comme SITE métamorphose le Molino Stucky, cette minoterie qui n’a réellement rien à faire avec Venise, comment, par une simple inversion et de simples dédoublements, sans avoir le besoin de la pourfendre ni de lui superposer quelque accessoire, SITE la situe et la spécifie en en faisant un commentaire sur le rapport de cette ville et de l’eau : quel est le reflet, quelle est la façade ? La ville gagne-t-elle sur la lagune ou la lagune gagne-t-elle sur la ville ?

Regardez comment Kroll à Alençon a su, avec trois tas de terre, inverser la hiérarchie voiture-piéton, comment avec un minimum d’éléments, il est parvenu à briser l’homogénéité et la logique implacable d’une barre ; comment Gehry, à Los Angeles, raconte par un « découpage très rapide » toute l’artificialité mais aussi toute la créativité de cette ville ; comment Nouvel, à la Gaîté Lyrique ou à Belfort, nous parle du théâtre, du décor et de son envers.

C’est vrai qu’il y a quelque chose qui évoque le judo, dans cette façon de capter l’énergie des idées pour la communiquer aux formes, dans cette manière de prendre les mots au pied de la lettre et de métamorphoser les concepts en images, dans cet usage de moyens presque minimalistes mais appliqués à la plus juste place ; moyens dont le registre s’est considérablement étendu (citons par exemple et en désordre, le détournement, l’inversion, la transposition, la distorsion, l’altération, l’inclusion, le mixage, les collages, la superposition, etc.).

« Il y a deux façons de mourir, deux façons de dormir, deux façons d’être bêtes, écrit Michel Serres dans Le Parasite, la plongée tête nue dans le tohu-bohu, l’installation stabilisée dans l’ordre et la chitine. Nous sommes assez bien pourvus de sens et d’instinct contre le danger d’explosion, nous sommes dépourvus devant la mort par ordre ou l’ensommeillement par règle et harmonie. Notre chance est sur la crête ».

Reparution d’un article publié dans L’Architecture d’Aujourd’hui, « Métamorphoses », n°233, paru en juin 1984. Avec l’aimable autorisation de L’Architecture d’Aujourd’hui et Patrice Goulet.