Sébastien Martinez-Barat est architecte co-fondateur de MBL architectes, commissaire d’exposition et rédacteur en chef de Plan L★★★★. Il est maître de conférence à l’ENSA Saint-Etienne. À travers la figure du radeau, il définit des modes de production d’une architecture en prise avec les circonstances, les matériaux disponibles, vouée à disparaître (★★★)

Au cours d’une conversation, dans le flot des banalités, le mot « radeau » est prononcé. C’est un mot assez rare pour qu’il accroche l’esprit plus qu’un autre. Il désigne communément une embarcation sommaire. Cette fois, lorsque je l’entends, il charrie une densité d’imaginaires politiques et esthétiques inattendus. Nous sommes à Rotterdam pour l’ouverture d’une exposition dans laquelle nous présentons quelques maquettes et prototypes d’architecture. Les artistes, designer·ses et chercheur·ses invité·es partagent tous·tes une sensibilité actuelle aux formes du Capitalocène. C’est dans ce contexte qu’un designer, Théophile Blandet, évoque son travail exposé dans la grande foire annuelle qui ouvre le lendemain. « It’s a raft ». En anglais, le mot, une seule syllabe saillante, m’évoque une rapidité, une agilité, une performance, qui n’apparaissent plus dans les deux phonèmes du français Ra – Do, aux contours plus incertains. Le mot radeau convoque alors trois images concomitantes : une embarcation sportive qui surmonte les flots (un gonflable jaune), une plateforme faite de rondins et nouée de cordes, promesse d’aventures romanesques, et les textiles funestes (gris-bleu) qui échouent flasques sur les côtes européennes, gisants sans corps à couvrir. Théophile précise au sujet de son travail qu’il dût s’agir d’une table, mais au moment du montage, les péripéties techniques ou conceptuelles en ont fait un radeau. Le lendemain, toujours intrigués par cette anecdote et la vigueur des associations enthousiastes qu’elle convoque, nous trouvons, dans le tumulte des cimaises de la foire, le radeau. Une surface striée, un mât incliné, un cordage et des choses éparpillées. Une résine polymère translucide étale la surface de l’embarcation donnant une présence notable aux cordes et boiseries ouvragées posées çà et là. On reconnaît dans un second temps un pied de table, puis un autre, et on recompose très rapidement le meuble démembré. Les deux projets coexistent, la table démontée et le radeau esquissé. La table eût été sophistiquée, le radeau est grossier. La forme parlementaire de la table, meuble d’assemblée stable et équilibré, s’est transfigurée en une structure hâtive, forme de sauvetage. De toute évidence, le radeau ne flotte pas, il n’est pas un objet abouti, comme la table eût pu l’être. Il apparaît plutôt comme le renoncement à faire une table, encore une table. C’est une forme d’échappée, un radeau pour ne pas ajouter au monde un objet supplémentaire, aussi glorieux soit-il. Il y a dans cette défection un événement joyeux.

*

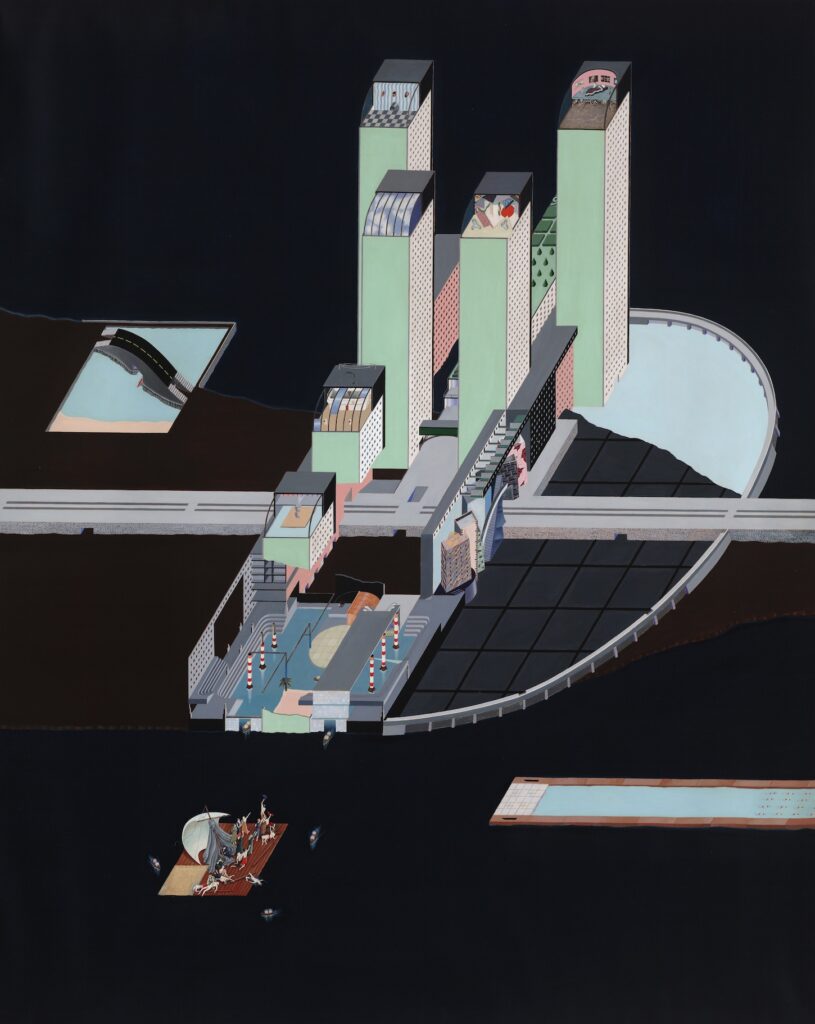

Impossible de ne pas voir là, dans ce radeau, celui de la Méduse, comme si toutes les embarcations précaires nous renvoient à ce lieu commun. Ce lieu est celui de la catastrophe habitable, de l’après-désastre. La Manhattan de Rem Koolhaas décrit dans New-York Délire incorpore dans son architecture la sensation de la catastrophe, à la fois comme un fantasme, un plaisir vertigineux et comme réalité contingente à l’accomplissement de la métropole. Le radeau de la Méduse apparaît dans la conclusion fictionnelle, pour laquelle Rem Koolhaas a imaginé l’aménagement de Welfare Island. Madelon Vriesendorp en a réalisé une série de peintures (FIG. 0). À la pointe de l’île, le Welfare Hôtel est le bâtiment manifeste de ce que peut être l’architecture métropolitaine, à la fois émancipatrice et carcérale, mais toujours sensationnelle. L’hôtel est composé de six tours, aux pieds desquelles est aménagé un complexe théâtre-night-club-restaurant sur le thème du naufrage. « À l’extérieur de l’hôtel, à mi-chemin exactement entre Welfare Island et Manhattan, flotte une gigantesque reproduction du Radeau de la Méduse de Géricault : symbole des tourments métropolitains de Manhattan – prouvant à la fois la nécessité et l’impossibilité de la « fuite » […] Quand le temps s’y prête, les canots de sauvetage s’aventurent sur le fleuve, et font le tour du radeau ; les passagers peuvent mesurer la dérision de leurs petites angoisses personnelles face à la souffrance surhumaine des naufragés, tout en contemplant le clair de lune. Ils peuvent même monter à bord de la sculpture. Une partie du Radeau est, en effet, aménagée en piste de danse et un système de microphones cachés dans la sculpture permet de transmettre la musique diffusée à l’intérieur de l’hôtel.1 » Le radeau est une folie. À la manière d’une ruine construite, il rappelle la finitude des œuvres humaines dans un frisson fugace et inconséquent. Rem Koolhaas a voulu qu’il soit détruit dans les dernières lignes de l’ouvrage. Le grand rectangle élancé de la piscine flottante des constructivistes russes percute l’opiniâtre Radeau de la Méduse. « Optimisme contre pessimisme. L’acier de la piscine s’enfonce dans le plastique de la sculpture comme un couteau dans le beurre. » Le radeau est disloqué, la forme saillante (la piscine est associée au couteau) triomphe de la matière flasque (le radeau, au beurre). La peur est conjurée. Dans une version précédente de l’histoire de la piscine, une phrase précise la morale de cette conclusion : « Most of the dancers on the raft drowned.2 » Faisant de la collision un affrontement entre, d’une part, les architectes constructivistes, nageur·ses héroïques d’une modernité hors des temps, et, d’autre part, les danseur·ses frivoles animé·es des chimères européennes. Ce triomphe de la raison n’apparaît plus dans l’ouvrage.

*

Avant d’être disloqué à New York, ce lieu qu’est le radeau s’est forgé selon un triple événement : un naufrage, un récit et une peinture. Le Radeau de la Méduse de Géricault est la première représentation catastrophique de la modernité occidentale. Le choix de Rem Koolhaas d’en faire un des lieux protagonistes de son manifeste métropolitain témoigne de l’actualité de l’image que ce début de 19ᵉ siècle a forgé. Considérer la fable de New-York Délire aujourd’hui, cinquante ans plus tard, me pousse à croire que le radeau ne serait peut-être plus ce lieu du désastre, mais au contraire le dernier carré d’optimisme au cœur de la métropole. Pour déceler ce radeau enviable, il faut remonter jusqu’au naufrage. Géricault, à la recherche d’un sujet populaire, s’appuie sur un fait divers, le naufrage de la Méduse, qu’il traite avec l’ampleur d’une scène historique sur une toile qui mesure 35 m2. Peint en 1819 en pleine seconde Restauration sous le règne de Louis XVIII, le tableau est « une image de circonstance de part en part politique » dont l’ambition est de « dénoncer le pouvoir monarchique par la glorification des victimes ; incriminer les grandeurs d’établissement par l’élévation des vaincus ; défier l’esclavagisme par l’héroïsation du Noir, renverser, ainsi, les valeurs dominantes par la plastique et par la couleur, et donner enfin au peuple que ces valeurs naufragent, sa peinture et son histoire.3 »

Le 2 juillet 1816, sur le banc d’Arguin au large de l’actuelle Mauritanie, la Méduse, navire principal d’une escadre coloniale en route vers le Sénégal, échoue sur le haut-fond. L’impéritie du commandant, sans expérience mais imposé par le roi, est en cause. À son bord, environs 240 passager·es : des soldats, des artisans, des cuisinier·es, des marchands, des curés, des scientifiques, naturalistes, géographes, ingénieurs des mines et administrateurs coloniaux qui ont pour mission d’appuyer l’hégémonie française au Sénégal et d’explorer les richesses minérales de la colonie. Le 4 juillet, après quelques manœuvres infructueuses, la Méduse est couchée à bâbord et l’ordre d’évacuation est donné. Tandis que le commandant, des membres d’équipage et les passager·es les plus dignes embarquent sur les canots de sauvetage, 147 passager·es restant·es sont logé·es sur un radeau fabriqué à la hâte. Le 5 juillet, la remorque qui relie les canots au radeau est coupée. Le radeau et ses occupant·es sont abandonné·es en pleine mer. 132 mourront durant les douze jours de dérive, emporté·es par les vagues, jeté·es par-dessus bord, massacré·es… La horde du radeau est prise d’effroi et de délire. Poussée par la faim, elle finit par céder au cannibalisme. Parmi les 15 survivants, Alexandre Corréard, ingénieur-géographe, et Jean-Baptiste Sévigny, chirurgien de marine, feront le récit du naufrage et de la sauvagerie de leur survie. Le Naufrage de la Méduse est publié la première fois à la fin de 1817 et déclenche une crise politique majeure.

*

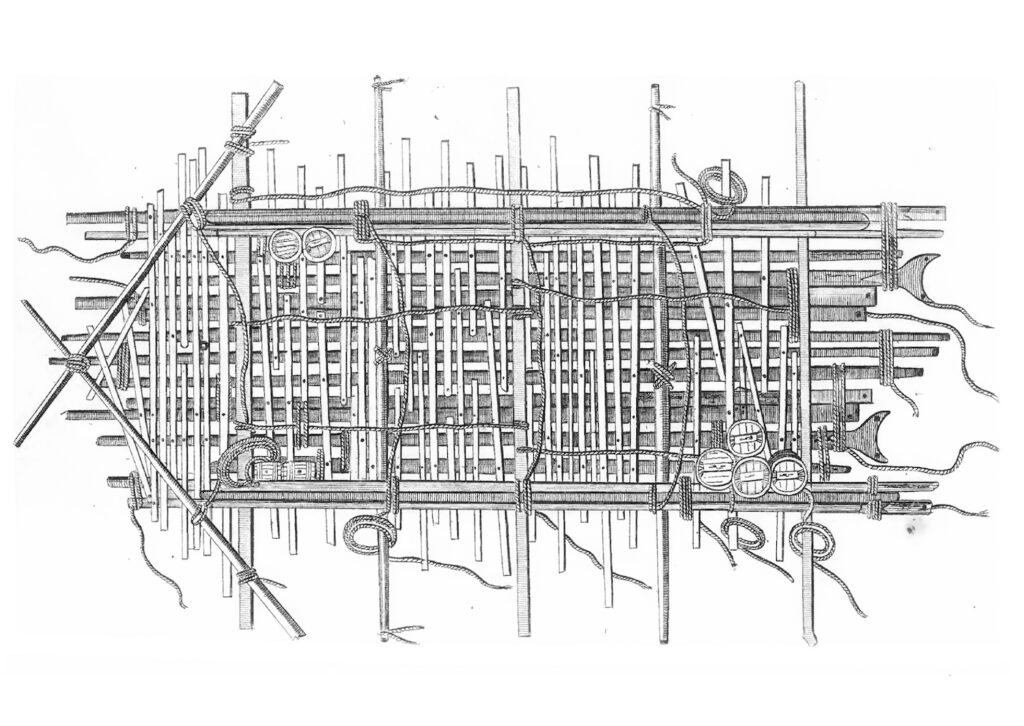

L’édition du récit est accompagnée d’une illustration de Corréard intitulée « Plan du Radeau de La Méduse au moment de son abandon » (FIG. 1). La précision du dessin conventionnel surprend au regard des circonstances de la fabrication du navire improvisé. Les lignes claires presque abstraites s’opposent au tumulte de la composition de Géricault. On y reconnaît des bouts de la frégate, des choses hors d’échelle, qui laissent supposer l’ampleur du vaisseau échoué. Les cordages et les morceaux de bois semblent jouer un rôle équivalent dans un dessin qui amalgame les pièces. Malgré tout, le plan donne à voir une construction rationnelle faite de choses trouvées et réarticulées. La surface d’environ 140 m2 est divisée en quatre cases et une proue. Les auteurs en font une description précise. Le radeau est fabriqué de pièces démontées de la Méduse. Bien que chaque pièce prenne dans le radeau un nouveau rôle structurel, elles gardent le nom de leur ancienne affectation, ajoutant au dessin du radeau le récit d’une déconstruction.

« Le radeau était composé des mâts de hune de la frégate, vergues, jumelles, beaume, etc. Ces différentes pièces jointes les unes aux autres, par de très forts amarrages, étaient d’une solidité parfaite. Deux mâts de hune formaient les deux principales pièces, et étaient placés sur les côtés et les plus en dehors ; quatre autres mâts, dont deux de même longueur et de même force que les premiers, réunis deux à deux au centre de la machine, en augmentaient encore la solidité. Les autres pièces étaient comprises entre ces quatre premières, mais ne les égalent pas en longueur. Des planches furent clouées par-dessus ce premier plan et formaient une espèce de parquet, qui, s’il eut plus d’élévation, nous eût été dans la suite du grand secours […] Son élévation n’était pas de plus de quarante centimètres ; on aurait pu y ajouter des chandeliers de bastingage qui auraient au moins formé des garde-corps assez élevés […] Le radeau, depuis une extrémité jusqu’à l’autre, avait au moins vingt mètres, sur sept à peu près de large.4 »

*

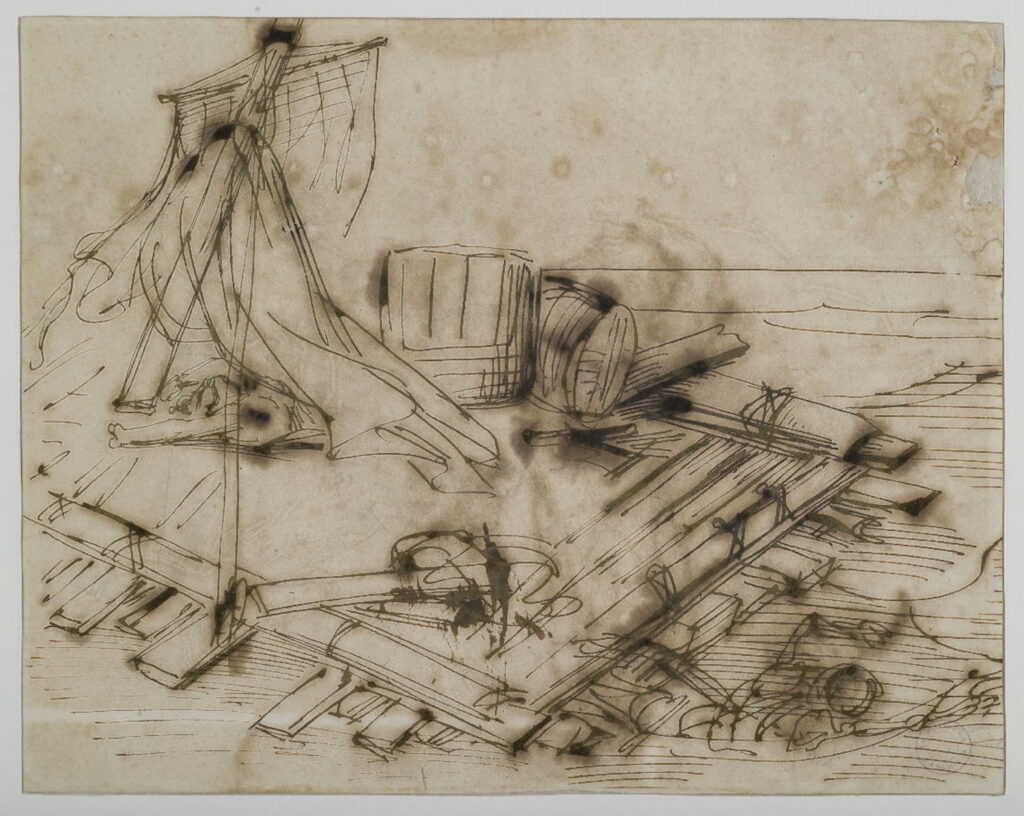

Pour réaliser le tableau, Géricault se livre à une longue entreprise documentaire. Il rencontre les survivants, étudie à la morgue les chairs décomposées et fait réaliser avec l’aide d’Alexandre Corréard et Jean-Baptiste de Savigny une maquette du radeau. Susan Sontag, à propos des premiers films de science-fiction des années 1950, rappelle les enjeux des représentations catastrophiques qui nous renseignent sur le Radeau de la Méduse. « La destruction et la violence nous sont présentées dans une perspective esthétique, exempte de passion, avec les moyens de la pure technique. Le principal rôle […] est réservé aux choses, aux objets, aux machineries. C’est dans les choses représentées, beaucoup plus que dans les personnages, que se trouvent éclosent les valeurs morales ; parce que ces choses, ces appareils, représentent la source même de la puissance, beaucoup plus que les hommes qui, en face d’eux demeurent impuissants.5 » Ici les chairs flétries, les tissus, les flots, le radeau lui-même. Une étude de Géricault montre d’ailleurs « le radeau abandonné » comme seul protagoniste après tout, comme si dans sa facture même, il pouvait reconstituer l’ampleur du drame (FIG. 2). Au-delà de l’image politique de circonstance qui assure à la peinture un retentissement immédiat, le tableau marque par la figuration, par ces choses, un instant sublime de « la vie voulant vivre ». « Le sublime désigne ici le vacillement du monde dans l’instant du non savoir, et le surtout d’absolu – de la vie – dans l’effondrement des notions.6 » Le radeau serait-il cette forme architecturale du sublime, liminal et hâtif, presque instantanée ?

*

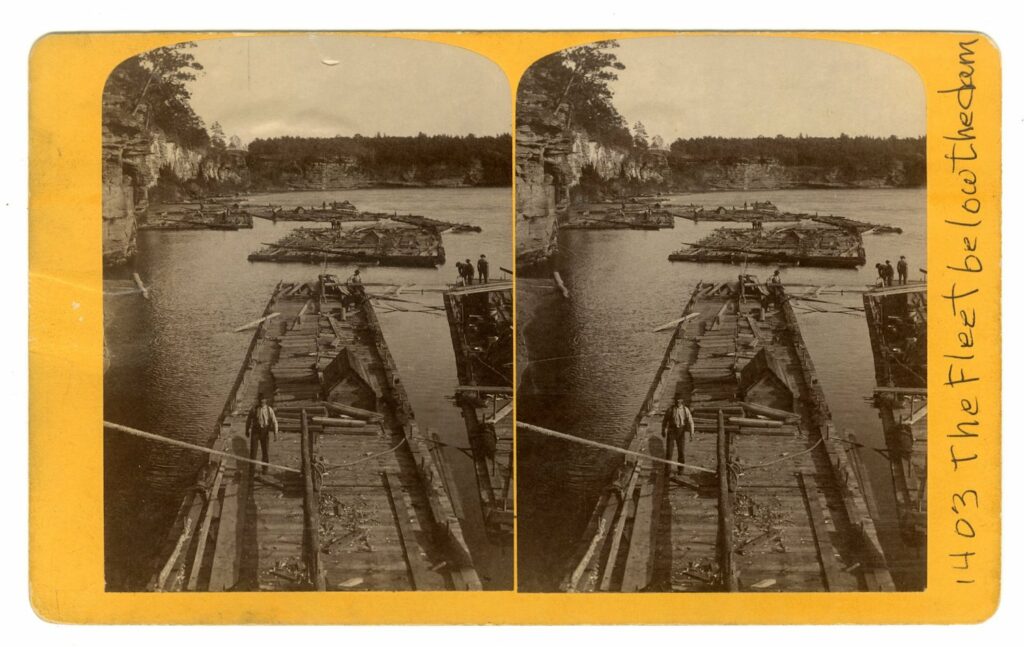

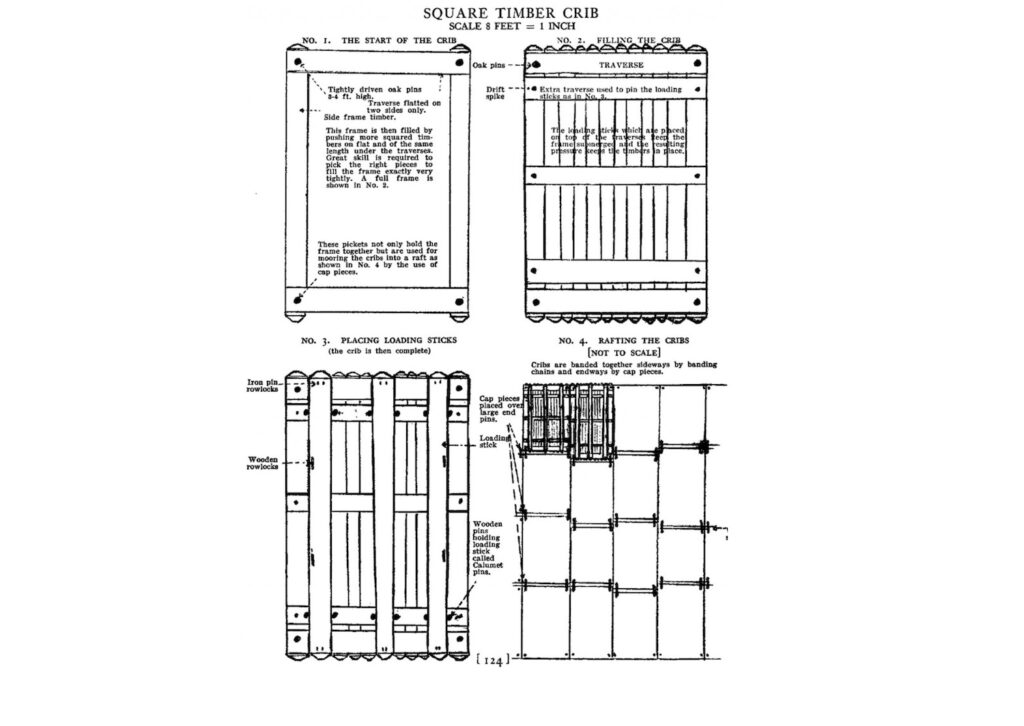

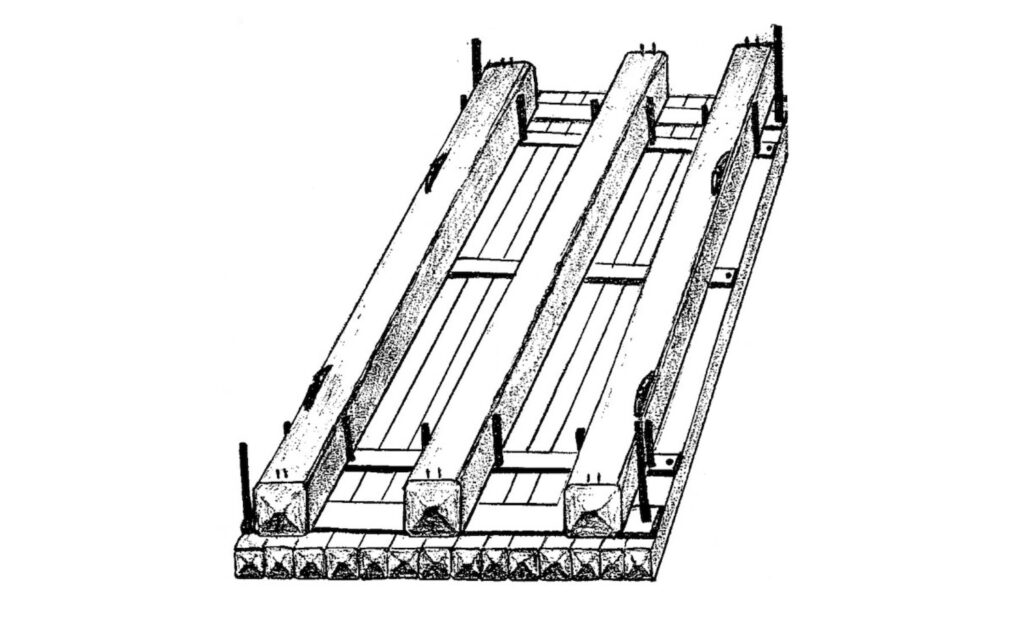

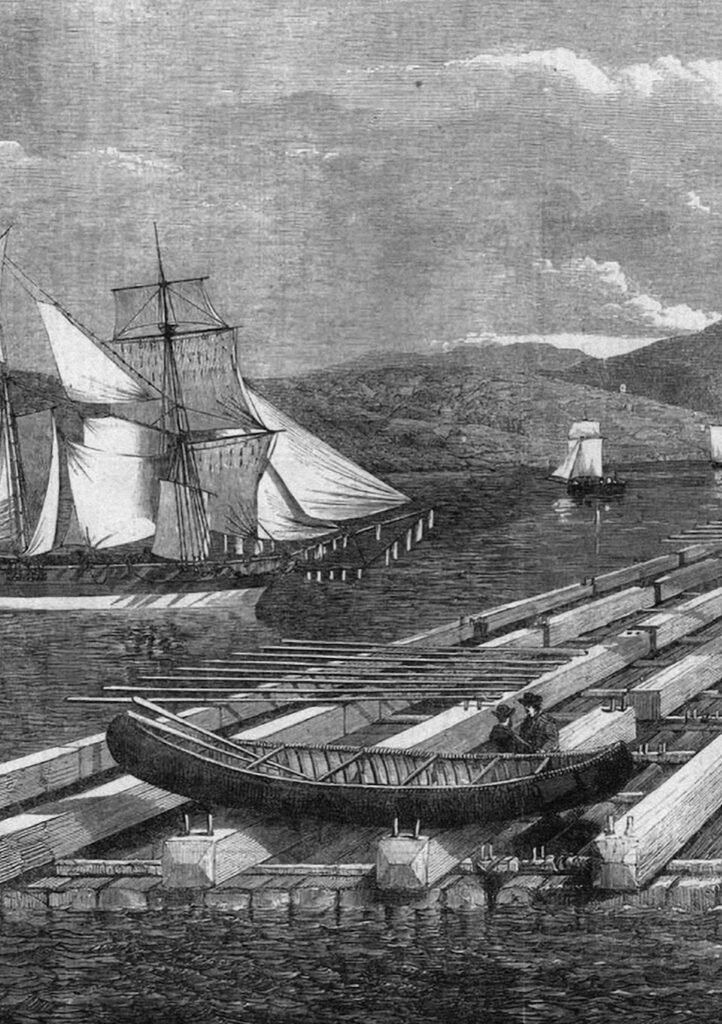

Les bateaux fournissent des allégories fertiles pour penser l’architecture. L’arche de Noé promet un bâtiment insubmersible au-delà du désastre pour loger et sauver le monde. La légende du bateau de Thésée qui, à force de réparation, ne contient plus au bout du voyage une pièce de bois originale, engage l’architecture vers un processus de maintenance permanente qui excède l’idée d’original. Le porte-avion de Hans Hollein nous aide à penser des architectures autonomes, capables de produire leur monde intérieur. En quoi le radeau nous engage-t-il à penser l’architecture ? Il constitue une utopie de survie qui se réalise dans une manière de faire, dans un agencement et une gestion de la ressource spécifique. Le mot radeau provient de l’occitan radèl. Il désigne à l’origine un assemblage de poutres. Le radeau est ainsi un navire hésitant entre la matière brute, le bois, et l’objet accompli par assemblage. Au-delà des naufrages, c’est aussi un type d’embarcation issu de l’industrie forestière ; le radeau est alors un groupe de troncs abattus qui, assemblés par un cordage, descend un fleuve. En deçà de ce que l’on pourrait considérer comme un navire, le radeau n’en est pas moins un. Si le radeau de sauvetage tient son caractère liminal de sa fabrication hâtive, le radeau qui compose les convois de bois qui descendent les rivières n’est presque rien d’autre que du bois. Il est à la fois frêt et bâtiment. Une fois à bon port, les structures redeviennent matière première, le radeau est démantelé. En Amérique du Nord, au 19ᵉ siècle, les radeaux de bois constituent de larges plateformes flottantes surpassant la taille d’une frégate. Des habitations rudimentaires y étaient aménagées pour les radelier·es. La description la plus précise des navires plateformes a été faite par Charlotte Whitton7, future mairesse d’Ottawa. Dans son récit revenant sur 100 ans d’industrie forestière le long de la rivière Ottawa, elle décrit des trains de bois équarris formant de larges embarcations (FIG. 4). L’unité du radeau était la cage. Une cage mesurait environ 15 mètres de long par 7 mètres de large, soit environ 100 m2. (FIG. 5) Un radeau était composé par l’association d’une vingtaine de cages et atteignait des surfaces de plus de 2000 m2. Loin de la catastrophe, ces radeaux-là étaient des îles flottantes, amples et rectilignes, faites d’une matière première à peine transformée. De grandes utopies à la dérive, le temps d’un voyage parfois long, entre la forêt et la ville ; la matière première et sa transformation.

« A Hundred Years A-Fellin’, 1842-1942 »

*

Qu’est-ce qui fait du radeau une architecture de notre temps ? Il est la figure même de l’après-catastrophe sur lequel, entre espoir et désespoir, s’instaure une société de survie. En ce sens, il est un objet politique effrayant agissant comme repoussoir. C’est le rôle que lui donne Rem Koolhaas dans New-York Délire. C’est aussi une utopie violente et positive, la célébration de la « vie voulant vivre » dans le tableau de Géricault. Pas n’importe quelles vies, celles des vaincu·es. Les radeaux échoués sur les côtes européennes, vidés de leurs passager·es, mort·es noyé·es ou fuyant sur terre, le rappellent. Il n’est plus possible aujourd’hui de faire des radeaux comme l’on construit des cabanes, pour l’aventure, pour le frisson, sans charrier le tribut infini des traversées échouées. La violence qui nous percute à la découverte d’un radeau n’est pas celle de la mer. Le radeau est l’éclat, la manifestation brutale d’un « hyperobjet8 » hors d’échelle et sans contour, qui conditionne notre existence, que l’on peut nommer à la fois « réchauffement climatique » et « colonialisme ». S’il est ce lieu politique cruel, le radeau est aussi le lieu de l’échappée, le moment où l’on quitte le navire. Pas n’importe lequel : la frégate coloniale de l’expédition scientifique. Le radeau est un bâtiment que l’on compose dans une forme d’improvisation guidée par un plan simple : un projet de survie, la refonte d’une condition politique.

Faire un radeau, c’est d’abord démonter un bateau. Dans cette déconstruction, toutes les choses sont considérées égales, le mât devient du bois. Les mots n’y désignent plus des choses, l’histoire n’a plus cours. Tout est matière à construire. Le bâtiment est fabriqué avec ce qui est à portée de main. Il prend forme dans ces circonstances. C’est une architecture de terrain, déterminée à mesure égale par les péripéties, les matériaux disponibles et la planification quasi instantanée. Ainsi, c’est un registre de projet singulier, à la fois destruction de l’entreprise rationnelle du navire et construction hâtive d’une plate-forme habitable. Les radeaux sont peu de choses, peu de matière, juste ce qu’il faut pour flotter un temps voulu. En deçà de l’objet accompli, à peine plus que de la matière brute, leur existence est fugace, le temps d’une traversée, jamais d’un retour. C’est une architecture de circonstance, rudimentaire, qui trouve forme dans l’action ; juste ce qu’il faut pour prolonger le voyage vers l’horizon ★

- Koolhaas, Rem. New-York délire : un manifeste rétroactif pour Manhattan. Paris : Chêne, 1978. ↩︎

- Koolhaas, Rem. 1976. « The story of the pool », in Architectural Design, mai 1977. ↩︎

- Thélot, Jérôme. 2013. Géricault, Le Radeau De La Méduse : Le Sublime Et Son Double. Orthez : Manucius ↩︎

- Corréard, Alexandre, Jean Baptiste Henri Savigny. 1817. Le naufrage de la Méduse: relation du naufrage de la frégate la Méduse. Paris : Gallimard, édition 2005. ↩︎

- Sontag, Susan. 1968. « L’image du désastre ». In L’oeuvre parle. Oeuvres complètes 5. Paris : C. Bourgois, 2010. ↩︎

- Thélot, Jérôme. 2013. Géricault, Le Radeau De La Méduse : Le Sublime Et Son Double. Orthez : Manucius. ↩︎

- Whitton, Charlotte. A Hundred Years A-Fellin’, 1842-1942 : Some Passages from the Timber Saga of the Ottawa in the Century in Which the Gillies Have Been Cutting in the Valley. Braeside, Ont : Gillies Bros. ↩︎

- Morton, Timothy, et Laurent Bury. Hyperobjets : philosophie et écologie après la fin du monde. Saint-Étienne Faucogney-et-la-Mer : EPCC Cité du design, École supérieure d’art et design It éditions, 2018. ↩︎