Line Fontana et David Fagart sont architectes et cofondateur·ices de l’agence franco-suisse Fagart & Fontana. L’agence allie réalisation de projets, recherche et enseignement, où les questions d’usages, de climats, de matérialités, d’héritages bâtis, qu’ils soient ordinaires ou patrimoniaux, sont systématique- ment engagées. Depuis plusieurs années, iels effectuent une recherche sur les squats genevois, notamment présentée à la Biennale d’Architecture et de Paysage de Versailles (★★★)

TÉMOIGNAGE LINE FONTANA

Entre 1994 et 1997, lorsque j’étudiais à Genève, se loger était déjà un véritable défi. Depuis une vingtaine d’années, des groupes militants revendiquaient un accès au logement abordable et un droit à vivre un projet collectif en occupant des immeubles vacants dans une ville où la spéculation immobilière était très forte. Mes recherches de logement s’orientent rapidement vers un immeuble occupé depuis peu à Carouge. Dans ce squat, je rencontre un groupe d’une douzaine d’habitant·es composé d’étudiant·es, d’artistes et de jeunes travailleur·ses. L’immeuble, datant de la fin du 19e siècle, possédait deux niveaux avec combles au-dessus d’un grand rez-de-chaussée commercial. À l’arrière, une coursive distribuait l’ensemble de l’habitation composée d’une dizaine de pièces. Nous étions installé·es comme dans une grande maison. Avant mon arrivée, les habitant·es avaient convenu de la façon d’occuper les espaces ; la grande pièce au premier serait dédiée à la pièce commune dans laquelle une cuisine partagée serait installée, les chambres de taille variable seraient attribuées en fonction de la situation de couple ou de célibat mais aussi de la nécessité de travailler chez soi, une grande salle de bain commune viendrait compléter les lavabos présents dans chacune des chambres… Par la suite, régulièrement, nous discutions des évolutions à apporter à la programmation de « notre » immeuble. L’espace commercial du rez-de-chaussée fut transformé en restaurant associatif puis en espace d’exposition, les combles inoccupés furent adaptés en chambres d’hôtes pour accueillir temporairement les personnes en situation de précarité. Ainsi, le projet de vie partagée s’est co-construit pendant trois années dans l’échange autour de valeurs simples de partage et de définition des communs tout en étant attentif·ves à l’intimité de chacun·e.

Cette expérience des squats, vécue depuis l’intérieur, éclaire mon parcours, qu’il soit académique ou professionnel, et continue d’informer la pratique architecturale que nous menons conjointement avec David Fagart au sein de notre agence et de notre enseignement. Porter un intérêt à un patrimoine, le plus souvent ordinaire : partir d’un support existant, reconnaître ses qualités, envisager son évolution, sa transformation, son adaptation à de nouvelles pratiques de l’espace et à de nouveaux usages individuels et collectifs. S’interroger sur les modes de vies et les nouveaux agencements spatiaux, programmatiques et organisationnels qu’ils engendrent. Remettre au cœur de la pratique architecturale l’habitant·e : habité·e d’une conscience, doté·e d’intentions, et qui produit des subjectivités, un corps vivant capable d’alliances pour forger un collectif, co-construire un commun.

Collectif, communs, « care », transformation et adaptations des espaces existants caractérisent un modèle d’habitat inventé par une somme d’individu·es à la recherche d’un écosystème domestique adapté à ses besoins. Écosystème générant solidarités, entraides, partage, s’appuyant sur une économie alternative en marge du système dominant. Cette intelligence individuelle et collective s’empare de la question essentielle de l’habiter,mais depuis l’intérieur. Ce qui nous intéresse dans cette expérience, c’est ce renversement d’une ville moderne conçue depuis l’extérieur pour un corps idéalisé vers une ville qui se renouvèle depuis l’intérieur, loin des standards, par ses habitant·es.

LEARNING FROM SQUATS

Rétrospectivement, il est intéressant de mesurer l’héritage et l’enseignement que l’on peut tirer de ce mouvement. Ces appartements occupés représentent en effet la production d’un logement original, participatif et ouvert à la diversité ; un type d’habitat qui reflète les besoins d’une population mixte et éclectique d’une époque et dont nous avons souhaité extraire et restituer la dimension architecturale.

« Le mouvement squat à Genève, en particulier à son apogée dans les années 1990, a bien constitué une « planète », c’est-à-dire l’irruption dans l’univers ordonné de la ville de Genève d’un monde pluriel et foisonnant à l’orbite quelque peu décalée. En transgressant l’ordre établi, les squatteurs ont ouvert un univers de possibles, offrant des lieux où pouvaient s’imaginer et s’expérimenter les projets les plus fous et les plus fragiles. Il ne s’agissait donc pas d’utopies mais bien d’hétérotopies ».

Pattaroni, Luca. Sociologue LaSur, EPFL

Les archives de la mémoire

Malgré une histoire importante, une sociologie et un héritage massif légué à plusieurs générations, le mouvement squat à Genève ne laisse qu’une rare documentation d’archives et il n’existe aucune trace relatant la dimension architecturale d’une telle expérience de l’habitat. Dans le cadre de l’atelier de projet en architecture d’intérieur de la HEAD-Genève, nous avons dirigé des investigations avec nos étudiant·es qui ont permis de constituer un matériau d’archive d’essence ethnographique. Ce travail d’investigation qui s’apparente à une enquête, débute par l’identification des lieux et des protagonistes. Sur les 220 squats qui existèrent entre 1978 et 2018 à Genève, nous en avons sélectionné douze. Ils illustrent ensemble les différentes préoccupations des occupant·es (politique, militante,culturelle), la nature des communautés habitantes, la diversité de programmation proposée, les différentes façons d’habiter. Le réseau squat a été activé pour identifier les acteur·ices de ces différents lieux. Nous nous sommes procuré aux archives de la ville de Genève les plans des immeubles d’origine et nous avons recueillis auprès des habitant·es le maximum d’informations et de documents témoignant respectivement de leur période d’occupation. La source la plus féconde demeure celle des entretiens, où étudiant·es et occupant·es ont travaillé ensemble dans la reconstitution des espaces occupés à l’aide de dessin à la main basé entièrement sur la mémoire. Ce précieux matériau a constitué le corpus principal pour notre travail.

Une alternative au logement collectif

Si les dimensions politiques et sociales sont indissociables du mouvement squat, notre contribution se concentre sur l’analyse architecturale des squats en tant que logements collectifs alternatifs. Par alternatif, nous entendons un logement collectif caractérisé par un mode de vie différent, un type d’habitation à résonance communautaire. En mettant en place un habitat basé sur le partage et la mutualisation des espaces communs, les squatteur·ses ont démontré alors qu’il est possible, si souhaité, de vivre au sein d’un immeuble de logement ordinaire de manière communautaire.

Nous avons pu observer que les squatteur·ses ont bénéficié d’une appropriation totale de leur logement et ainsi pu effectuer tous types de travaux, tout en respectant les qualités patrimoniales des lieux existants. Cette appropriation de l’espace habité constitue une opportunité rare car si le·la locataire « ordinaire » d’un immeuble n’a que peu, voire aucun droit sur la transformation de son logement, ce luxe n’est généralement connu que par le·la propriétaire privé·e. En occupant un immeuble d’habitation conçu initialement pour des familles ordinaires, les squatteur·ses ont mis en avant les possibilités d’adaptation du logement à travers le temps. Ces transformations ont révélé la capacité du bâti existant à s’adapter aux évolutions des besoins et des différents modes de vie. Au sein même d’un squat et pendant une courte période, il est possible d’observer que de simples et subtiles transformations permettent d’accepter la fluctuation du nombre d’habitant·es et d’accueillir différents modes de vie.

Les dispositifs de l’appropriation spatiale

En se focalisant sur l’identification des dispositifs de la cohabitation et en observant les interventions réalisées dans les bâtiments de logement occupés, on remarque que chaque transformation, modification ou construction,représentent de véritables marqueurs d’appropriation livrant les clés de lecture d’un habitat à résonance communautaire. Planifiées ou mises en place de manière improvisée, ces interventions reflètent les besoins stratégiques de la construction d’une vie en cohabitation. On peut observer diverses thématiques telles que : l’équilibre entre individualité et collectivité, la matérialisation des limites entre intimité et extimité, la définition des espaces de circulation comme vecteurs de communication et l’importance de la mutualisation des espaces communs pour une qualité de vie à l’échelle de l’immeuble.

En portant notre regard sur la dimension architecturale des squats, nous avons constitué une archive basée sur la mémoire des personnes ayant occupé et habité ces bâtiments existants. Entretiens et collectes des archives privées d’ancien·nes occupant·es (photographies, lettres, textes) ont permis de reconstituer la trace des interventions effectuées et former ainsi une base de données alternatives pour le logement collectif.

Nous livrons ici un aperçu des matières collectées, brutes ou transformées ainsi que six courts textes qui décrivent autant de lieux occupés, leurs habitant·es, et éclairent sur un aspect saillant et singulier caractérisant chacune de ces expériences : auto-construction, interface, commun, seuil, partition, dispositif. Autant de terrains à explorer pour contribuer à la réflexion sur l’évolution de l’habitat collectif contemporain.

ÎLOT 13

Auto-construction

Ce bâtiment est situé dans le quartier des Grottes, proche de la gare. Cet immeuble est compris dans un îlot de logements, le résultat de deux siècles de sédimentation urbaine.

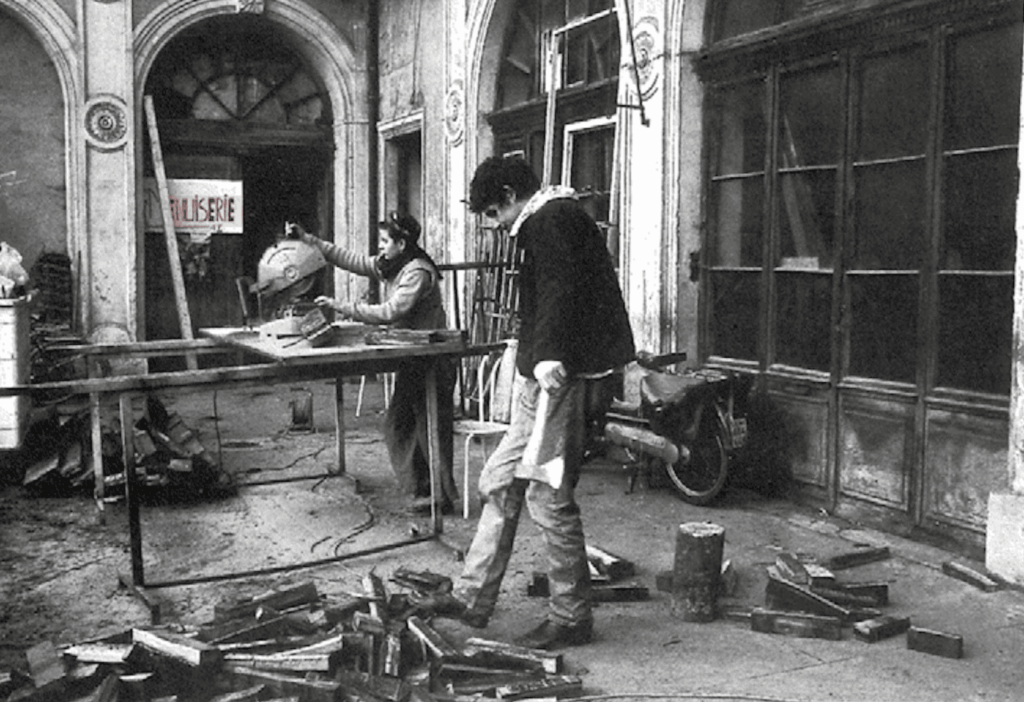

En 1984, la fondation pour l’aménagement des Grottes prévoit la démolition de huit immeubles locatifs afin de construire un complexe de grands bâtiments avec arcades commerciales et parking souterrain. Le bâtiment en question est vidé de ses habitant·es et destiné à la démolition. Toujours en 1984, il est squatté par un groupe de personnes, âgé·es de 25 à 30 ans. Après quelques mois, les occupant·es sont expulsé·es et décident de camper dans la cour. Iels s’installent dans un tipi et militent pour la sauvegarde de cet îlot. Iels proposent un contre-projet où la complexité du tissu et l’échelle des cours intérieures est conservée. Les habitant·es des constructions destinées à la destruction se structurent entre 1986 et 1996 autour d’une démarche inédite, la création d’une coopérative de travaux d’auto-construction.

Casa Nostra réunit des artisan·es professionnel·les et des amateur·ices de tous corps de métiers qui forment les ancien·nes locataires. Dix-neuf appartements du 15 et 15 bis rue des Gares sont transformés par les habitant·es : redistribution de la lumière naturelle, création d’une salle commune, inauguration d’une installation solaire thermique sur le toit, création de nouvelles typologies. Le succès de la coopérative Casa Nostra est tel qu’elle inspire et accompagne des initiatives similaires dans d’autres squats de Genève. La pérennité de l’îlot 13, aujourd’hui habité légalement par les ancien·nes locataires, est intrinsèquement liée au savoir-faire et à l’engagement des habitant·es pour sauver, rénover et maintenir le bâti et leur quartier. La coopérative et l’auto-construction ont été les ressorts du maillage affectif indissociable de la réussite de cette aventure humaine et collective.

Auto-construction : construction de sa maison avec peu de moyens, grâce à une approche raisonnée, inspirée de celle de l’habitat vernaculaire. L’auto-construction se pratique à la grande comme à la petite échelle.

BERNE 22

Seuil

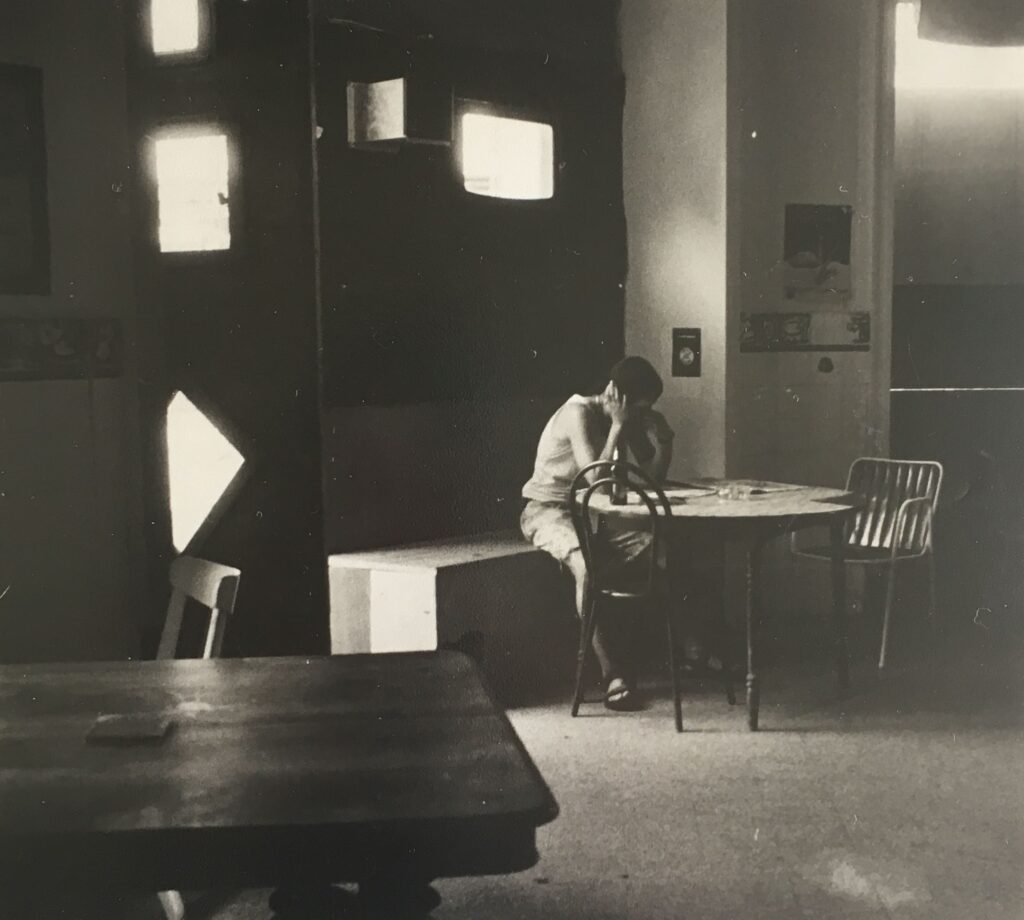

En 1998, un groupe d’étudiant·es des Beaux-Arts investit l’immeuble au 22 rue de Berne dans le quartier des Pâquis. Cet immeuble d’habitation est entièrement composé de studios initialement conçus pour accueillir des voyageur·ses. Les préoccupations artistiques des occupant·es influent sur l’organisation du squat qui abrite des logements, des ateliers, un espace d’exposition et organise régulièrement des fêtes dantesques à l’échelle de l’immeuble. Les occupant·es effectuent également des transformations qui démontrent les potentialités d’adaptation des typologiques héritées. Iels occupent par exemple deux ou trois studios à des niveaux différents,usant de la cage d’escalier comme d’un lieu hybride, à la fois prolongement d’un chez soi et nécessairement ouvert à l’usage commun. Parleurs utilisations, les habitant·es interrogent la notion de seuil comme espace à part entière entre le logement et l’espace commun.

Cette notion de seuil trouve aussi écho dans l’espace publicitaire converti en lieu d’exposition, Planet 22, qui surplombe la porte d’entrée de l’immeuble. Les curateur·ices font de ce volume de 234 × 129 × 90 cm, et de sa position liminaire, le centre de leur réflexion sur les limites et sur le voyeurisme dans un quartier de prostitution où l’espace privé déborde constamment sur l’espace public. Le seuil, au 22 rue de Berne, est envisagé comme lien, comme une frontière à dissoudre pour inviter au dialogue et à la rencontre.

Seuil : marque l’entrée d’un lieu, un changement. Sa matérialité est multiple et diffère en fonction du désir de signifier ou non une frontière. Sa réception varie selon les individu·es, le seuil est culturel.

LISSIGNOL

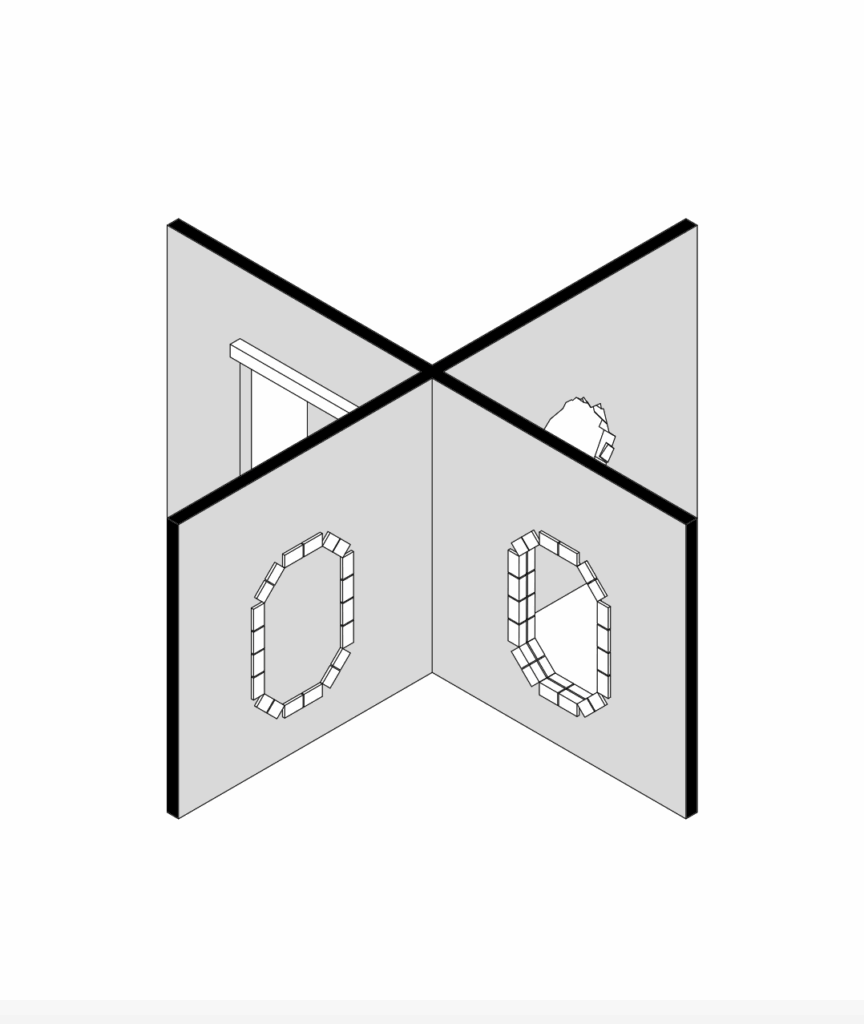

Partition

Le squat du quartier de Saint Gervais est réputé pour sa métamorphose continue, de 1989 à 2004. Les squatteur·ses n’étant pas locataires du bâti-ment qu’iels occupent, s’autorisent toutes les modifications pour créer des espaces de vies qui conviennent à leurs besoins. La partition initiale du plan d’étage courant délimite des petits appartements. Dans les premiers temps de l’occupation les nouveaux·elles habitant·es reconfigurent deux grands appartements collectifs à partir des six petits existants. Cloisons abattues ou créées, porte d’entrée condamnée,salle de bain « pluggée »… les nouveaux lieux de la vie communautaire sont spatialisés et habités.

Avec le temps, la constitution de familles, de nouveaux couples, et de collocations engendre des migrations et des reconfigurations d’espaces. Toujours avec les mêmes outils, la partition exprime sa souplesse et son immense variété pour répondre aux nouveaux besoins. L’expérience de Lissignol sonne comme un paradigme de la capacité d’une partition à se renouveler sur elle-même.

RHINO

Interface

Les trois immeubles du squat RHINO, dans le quartier de Plainpalais, sont le symbole de la lutte politique menée par le mouvement squat. Pendant 19 ans, de 1988 à 2007, RHINO fait de son combat pour le logement une scène publique en mobilisant la population, la presse et les institutions. Le Bistr’ok et surtout la Cave 12, scène alternative internationale, contribuent à sa réputation de squat artistique et intellectuel. L’association RHINO affiche sa singularité et son militantisme en utilisant des outils de communication tels que des conférences de presse et des éditions. De façon moins conventionnelle, Rhino mobilise également ses façades pour modifier l’image négative des squatteur·ses. Iels affichent leurs noms et professions aux fenêtres, organisent des expositions aux dates anniversaires du squat, repeignent en noir la façade lors de revers politiques. Cette interface de communication et de médiation trouve son emblème en1997 avec l’accrochage d’une immense cornerouge. Ce geste artistique, référence à l’acronyme RHINO (Retour des Habitants dans les Immeubles non Occupés) emporte la sympathie de la population et de la presse qui titre en 2005, dans Solidarités, un bimensuel socialiste, féministe et écologiste de Genève : « Il est formellement interdit de chasser le Rhino ».

Interface : surface de contact et d’échanges servant à communiquer entre deux milieux. L’interface peut prendre la forme d’une façade ou d’un livre…

LA TOUR

Commun

Dans le quartier de Plainpalais, la programmation et la gestion du squat La Tour est inédite dans le paysage des lieux alternatifs genevois du début des années 2000. La répartition entre les surfaces dédiées à l’habitation et celles dédiées à des espaces culturels, du care et de rencontres sont équivalents. La Tour abrite plusieurs espaces partagés autogérés, certains uniquement dédiés aux habitant·es, d’autres ouverts aux non-résident·es et regroupés entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Les habitant·es y proposent une programmation sociale et culturelle d’avant-garde, reflet de leur engagement politique.

Les services proposés comprennent ainsi une salle non-mixte, un sleeping pour les ami·es de passage, une bibliothèque, qui accueille également l’Info-kiosque dédié à l’archivage et à l’actualité des squats, une salle de théâtre, une salle de conférence, un atelier et une crèche. À l’étage, ils partagent entre occupant·es unique-ment, le séjour, la cuisine, et une salle de bain pour vingt personnes. Cette volonté d’ouverture et de lien avec la population genevoise est au cœur de l’action politique du squat. La Tour, qui milite activement pour sa survie et pour le droit au logement, propose une expérimentation variée et précieuse du commun.

Commun : ce qui est partagé. La ressource matérielle et immatérielle mise à la disposition par et pour le collectif qui en fait l’usage. Les ressources naturelles, les règles, le savoir, un espace public…

ÉTUVES

Dispositif

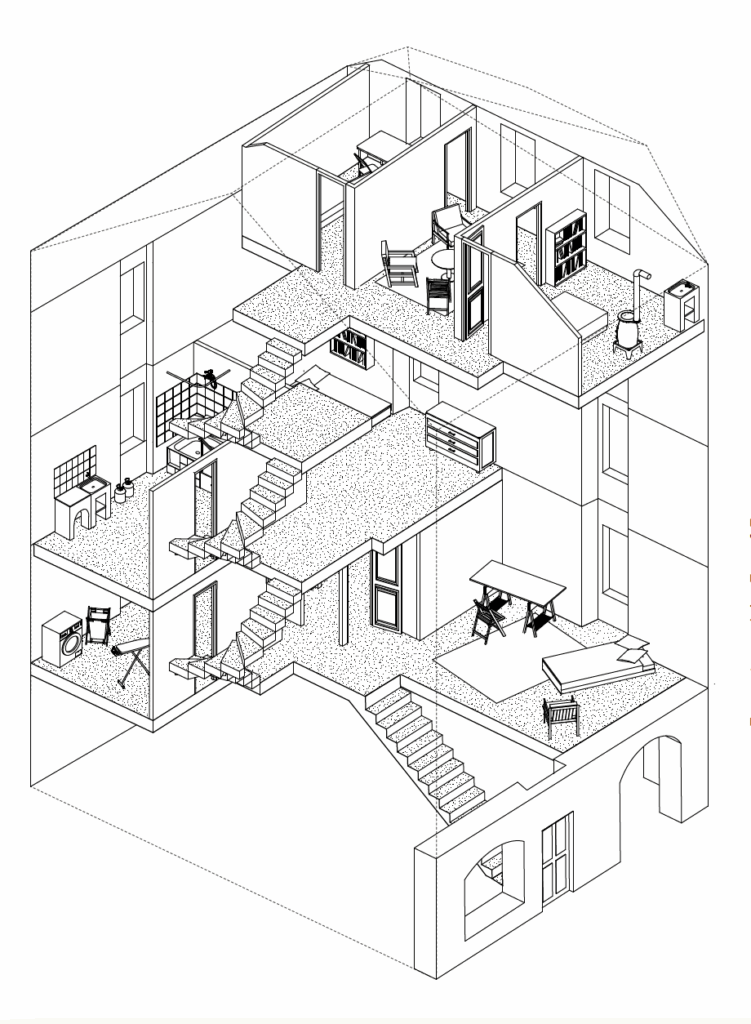

Situé dans le quartier de Saint-Gervais, au centre de Genève, cet immeuble accueille à l’origine une étable avant d’être transformé en habitations après plusieurs surélévations. Il comprend cinq niveaux dont un rez-de-chaussée avec arcades commerciales et quatre niveaux avec un appartement par étage.

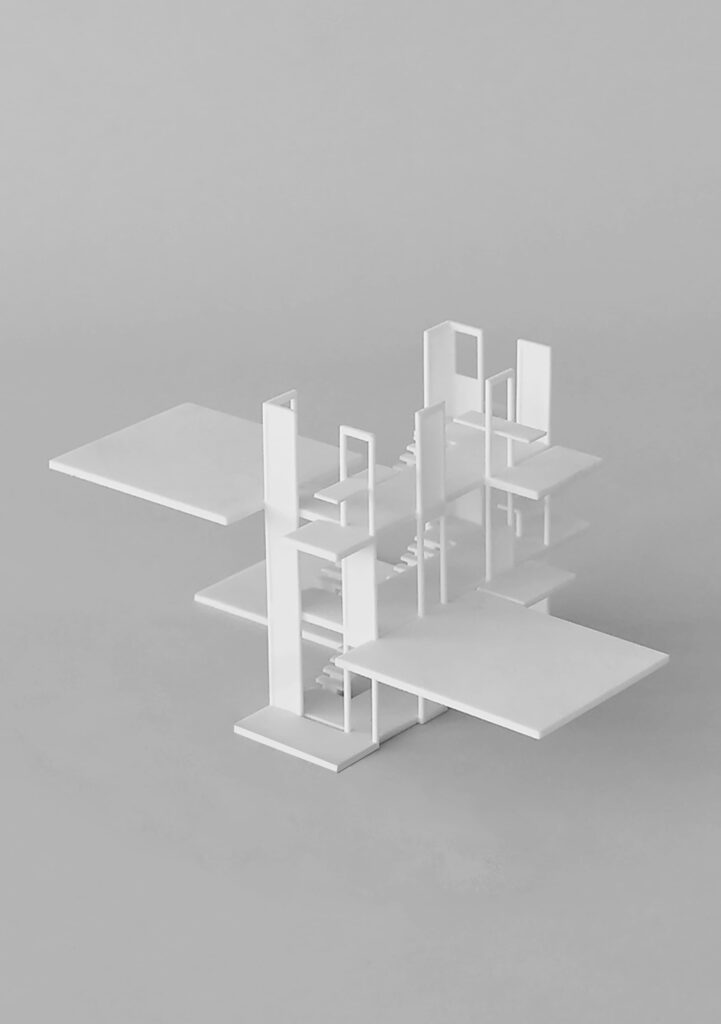

En mai 1995, à la suite de recherches infructueuses de bâtiment à occuper, un groupe d’étudiant·es (19-20 ans) investit l’immeuble vide et destiné à la démolition, grâce à l’aide des locataires du rez-de-chaussée. À l’arrivée des occupant·es, l’état de l’immeuble les conduit à effectuer divers travaux. Il s’agit de mettre en place un chauffage à bois et d’étendre le réseau d’eau, mais aussi à concevoir des dispositifs architecturaux permettant un nouveau mode de vie. Au sein de l’immeuble et à l’instar d’une maison familiale, le groupe d’ami·es choisit de vivre en communauté. En mutualisant les pièces communes et espaces de circulation, l’organisation spatiale se modifie et s’adapte en passant d’un appartement par étage à un appartement à l’échelle de l’immeuble. Une modification typologique importante qui se caractérise parle déplacement de toutes les portes palières à la seule porte d’entrée de l’immeuble et qui se magnifie à travers une sonnette artisanale.

Dispositif : mise en place d’éléments sous la forme d’agencement en vue d’influer sur les usages,les comportements. Le dispositif est spatial, social et symbolique.

LEXIQUE

Ajustements — Contre-culture

Alliance — Convivialité

Amitié — Coopérative

Anti-autoritaire — Délimitation

Appropriation — Diversité

Autogestion — Domestique

Bail associatif — Droit au logement

Bénévole — Engagement

Brigade des squats — Espaces communs

Capital culturel — Évacuation

Concertation — Expulsion

Conflits — Extimité

Contrat de confiance — Habitation

Habiter autrement — Perpétuation

Hébergement — Préservation

Hiérarchie spatiale — du patrimoine

Hospitalité — Prêt à usage

Immersion — Quartier populaire

Inégalité — Reconnaissance

Installation — sociale

Intimité — Récupération

Lieu de vie — des matériaux

Lutte — Rénovation

Mixité sociale — Restructuration

Négociation — Rythmes de vie

Occupation — Spéculation

Organisation — Usages

du quotidien — Vie collective

Partage — Vie communautaire

LES TEMPORALITÉS DU SQUAT PAR LUCA PATTARONI

occupation. n.f. Le premier temps qui scande à la fois l’histoire de chaque squat mais aussi celle du mouvement est celui de l’occupation.En transgressant le droit de propriété, les squatteur·ses font entendre en acte leur critique de l’ordre établi. Geste politique par excellence,l’occupation est aussi enjeu pratique. Dès leur entrée, les squatteur·ses amènent le minimum vital, soit de quoi dormir, se laver et cuisiner.Iels se barricadent et déroulent les banderoles. C’est le temps de la vie publique.

installation. n.f. Le squat étant projet alternatif de vie ensemble, l’occupation, tournée vers la ville,fait place à l’installation, tournée vers le collectif. Les squatteur·ses se font architectes et ouvrier·es pour inscrire dans la matière du bâti les possibles de la vie collective à venir. Les murs sont abattus pour dégager les espaces nécessaires à l’échange et à la fête, les chambres sont attribuées, les cuisines se dimensionnent et s’équipent, les façades sont bariolées. Les lieux deviennent l’incarnation de l’alternative. C’est le temps de la vie commune.

habitation. n.f. Au fil du temps, les squatteur·ses se mettent à habiter. Les routines s’installent, l’intime se déploie, les espaces et les objets deviennent familiers. Cette aisance personnelle est essentielle pour le maintien dans le temps du projet de vie. Le défi du squat devient dès lors de continuer à militer en habitant. Règles et séparations sont bricolées pour établir un équilibre fragile entre le projet militant et le bien-être personnel. Les espaces sont accommodés et le plan tolère l’écart. C’est le temps de la vie quotidienne.

évacuation. n.f. L’évacuation marque le refus de l’alternative et le rétablissement d’un ordre urbain dominant. La singularité du squat, ses espaces et ses formes de vie collective, sont niées. L’évacuation se faisait parfois sans heurts lorsque les squatteur·ses, guidé·es parla « brigade des squats » acceptaient le verdict et d’autres fois dans la violence lorsque les occupant·es décidaient de résister face à la répression. L’immeuble est ensuite détruit ou rénové, réintégrant par la mise aux normes– techniques et sociales – le marché de l’immobilier ou le parc de logement social. C’est le temps de l’effacement.

perpétuation. n.f. Malgré une répression forte qui a conduit en quelques années à la disparition de la scène squat à Genève, il existe un héritage institutionnel et architectural indéniable du mouvement. Sous la forme de baux associatifs,certains squats sont devenus du logement social géré collectivement, induisant une rupture avec les conceptions individuelles de l’aide sociale. Créées par d’anciens squatteur·ses, de nouvelles coopératives d’habitation sont nées, mêlant idéal de propriété collective et participation, ouvrant à tout un ensemble d’innovations architecturales inspirées de dizaines d’années d’appropriation collective du bâti. C’est le temps du renouveau.

— Pattaroni, Luca, Vincent Kaufmann et Adriana Robinovich. 2009. Habitat en devenir, Enjeux territoriaux, politiques et sociaux du logement en Suisse. PPUR.

— La distinction du mouvement en quatre périodes est effectuée par le sociologue et politique franco-suisse Jean Rossiaud dans la revue genevoise de sciences humaines Equinoxe.

— Maurisse, Marie. 3 février 2017. À Genève, l’époque des squats n’est plus qu’un souvenir. Le Monde.

— Duparc, Agathe. 24 juillet 2007. Le plus vieux squat de Genève a été évacué par la police. Le Monde.

— Gregorio, Julien. 2010. Squats Geneve, 2002-2012. Labor et Fides. Voir : https://www.juliengregorio.com/234/.

— Rossiaud, Jean. 2004. Le mouvement squat à Genève 1975-2003 – luttes urbaines, expériences communautaires, affirmation locale d’une contre-culture globale. Equinoxe.