Part-Time Parisiens est une recherche développée dans le cadre de FAIRE PARIS, organisé par le Pavillon de l’Arsenal à partir de septembre 2020. La proposition d’étude lauréate de ce programme a été portée par Antoine Maitre et Martin Jaubert de l’agence d’architecture Majma, développée avec Catherine Sabbah et Jean Vannière de l’institut IDHEAL et Juliette Marion du Lab de l’étude notariale Cheuvreux (★★★)

L’idée de Part-Time est de penser une nouvelle manière d’habiter dans un contexte où le télétravail (qui concerne la majorité des salarié·es du secteur tertiaire) modifie en profondeur la place du bureau, mais aussi l’espace du logement, les mobilités, le développement économique et numérique et les parcours résidentiels. Une réflexion approfondie sur cette situation relativement récente semble nécessaire, car nombreux·ses son tles usager·es qui ont besoin d’un lieu de passage où se sentir chez elleux. Part-Time peut s’adresser à des parent·es séparé·es dont l’un·e ne vit plus à proximité de ses enfants et ne peut louer un appartement à temps plein pour exercer ses droits de garde ; à des retraité·es ou grands-parents qui viennent en visite familiale ou culturelle dans une autre ville ; à des patient·es en « visite » médicale et de soins qui peuvent durer quelques jours ou quelques semaines ; à des personnes en recherche d’emploi prêtes à travailler ailleurs ;à des étudiant·es en formation, dans une autre ville que celle de leur résidence habituelle ou en alternance, à cheval sur un lieu d’étude et un lieu de travail. Part-Time est un projet qui accueille et accompagne les temps de vie de plus en plus fragmentés et propose de les inclure dans la ville,dans une économie plus respectueuse des individu·es et des lieux.

GENÈSE

La première intuition de Part-Time Parisiens est née au cours des confinements successifs liés à l’épidémie de Covid 19, à Paris, quand environ un dixième des Parisien·nes ont quitté la ville. Cette situation a créé un premier déséquilibre dans la population : celleux qui ont pu bénéficier de plus d’espaces et d’accès à la nature,et les autres, contraint·es de rester chez elleux et souffrant parfois de l’inadaptation de ce chez soi à une vie confinée. L’interdiction de se déplacera imposé une situation inédite, une expérimentation nouvelle des logements, suroccupés dans l’espace et dans le temps sans les prolongements qu’offre habituellement l’accès à la ville. Dans ces nouvelles conditions, nos logements ont révélé des limites, supportables avec les soupapes du dehors, mais invivables sans. Les logements de petite taille, souvent sans espaces extérieurs et mal orientés, ont ouvert les yeux des Parisien·nes sur leur qualité de vie. Pour nombre d’entre elleux,l’idée de vivre en dehors de Paris après 2020 semblait désormais (et peut-être pour la première fois) souhaitable, possible.

Le télétravail s’est imposé en 2020 et 2021 pour permettre la continuité de la vie économique.Depuis, les employeur·ses tentent de déterminer dans quelle mesure la présence au bureau est nécessaire et à quel coût (pour l’entreprise) pour maintenir une culture et une organisation collectives, tout en évaluant les aspirations futures des employé·es en matière de télétravail.

En parallèle, de nombreuses réflexions et initiatives font leur chemin sur la mutualisation d’espaces de toutes sortes. Ou comment mieux utiliser des mètres carrés que l’on paye si cher ? À l’image des écoles parisiennes ouvertes aux associations le week-end, le partage du temps d’occupation des équipements est devenu un moyen d’amortir leur coût tout en offrant plus de services aux habitant·es. Cette application de l’économie collaborative émerge plus globalement dans la fabrication des projets et leur gestion.

LE PRINCIPE : CHACUN·E CHEZ SOI,CHACUN·E SON TOUR

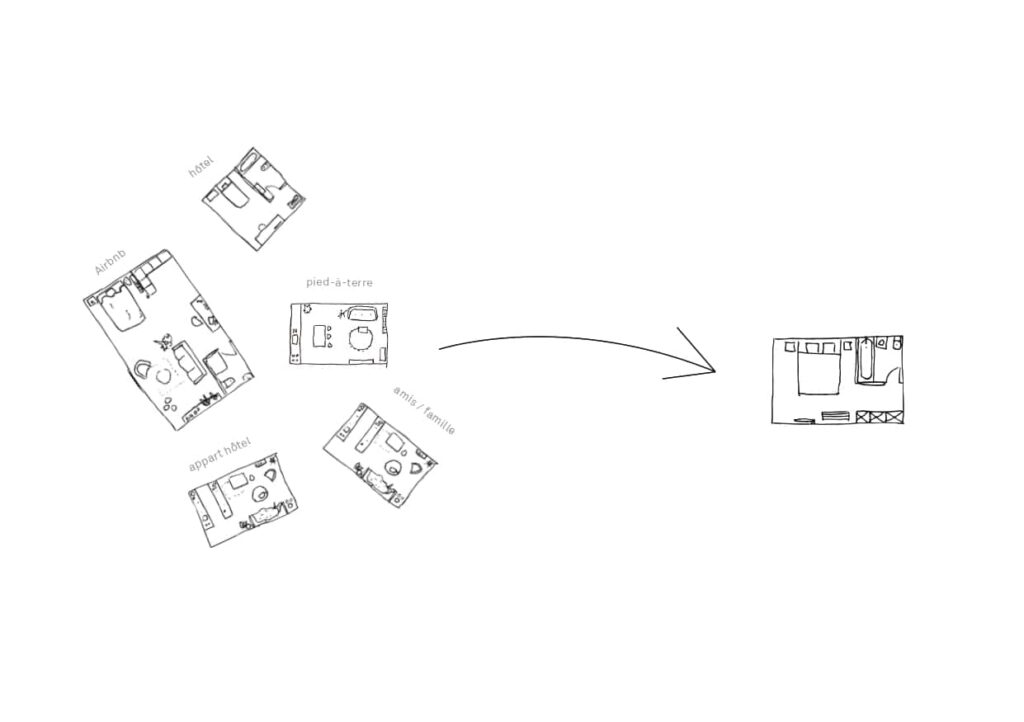

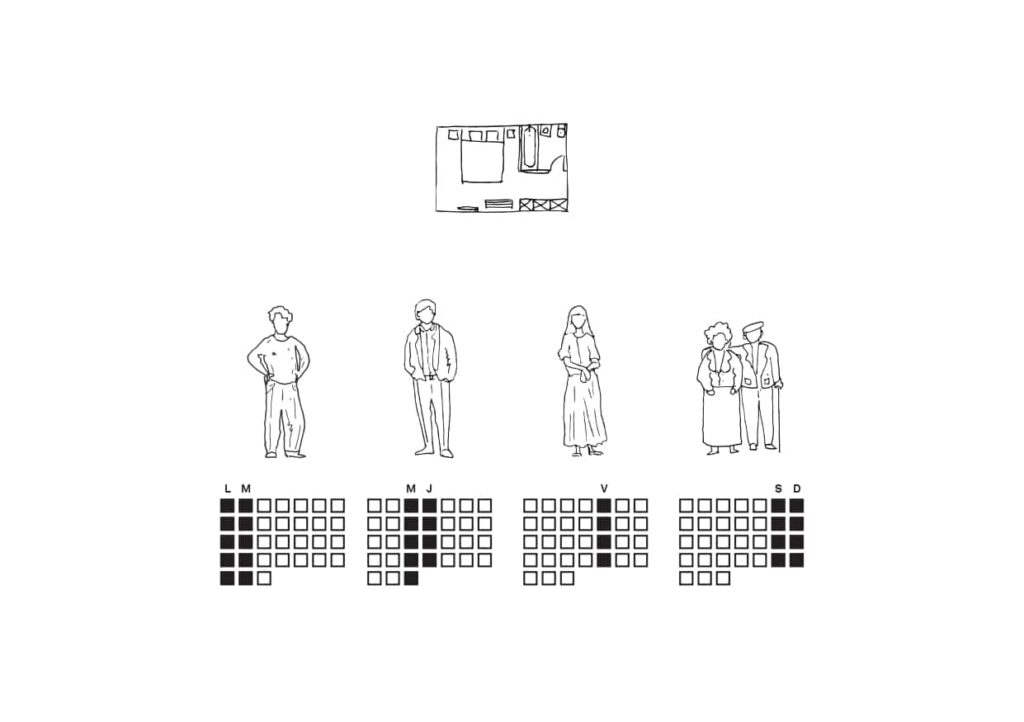

Part-Time Parisiens prend donc racine dans ces bouleversements, et tente de concilier de nouvelles aspirations de vies avec l’évolution du travail encours. Il s’agit de penser un logement sous le prisme de l’économie collaborative pour loger des personnes qui vivent dans une ville et travaillent dans une autre, celleux qui ont un besoin de revenir régulièrement dans une ville pour des raisons familiales, de santé, culturelles ou de formations.Le principe est une division de l’occupation d’un logement dans le temps, on est donc chacun·e chez soi, chacun·e son tour. Chaque personne s’engage à venir régulièrement, une ou plusieurs nuits consécutives par semaine. Les autres jours, le logement accueille une autre personne, qui revient elle aussi en suivant un calendrier bien précis. Le logement est ainsi occupé tous les soirs ou presque de la semaine et éventuellement les week-ends. Contrairement à la colocation, le partage se fait dans le temps, non dans l’espace. Ce n’est pas ici en proposant un nouvel agencement ou un nouveau plan de logement que nous contribuons à le réinventer, mais en proposant une nouvelle manière de le partager.

Le logement à temps partiel apparaît comme une solution pour contourner les solutions d’hébergement onéreuses actuellement proposées à Paris, ou dans d’autres grandes métropoles, dont les prix varient selon le taux d’occupation et avec les grands événements de la ville (salons, événements sportifs, etc.). Part time a aussi pour avantage de partager des surfaces qui sont sous-occupées par des birésident·es lorsqu’iels sont absent·es. Cette optimisation ou cette concentration de l’occupation peut par ail-leurs libérer des surfaces afin de les remettre sur le marché locatif classique. Afin de mieux documenter cette tendance, un sondage a été organisé en mai 2021 avec le Pavillon de l’Arsenal et l’Institut IDHEAL. L’objectif était de répondre à deux questions : qui sont ces personnes ou aspirant·es Part-Time Parisiens et quels sont leurs besoins ? Un questionnaire enligne de soixante questions a été proposé et complété par plus de 600 personnes.

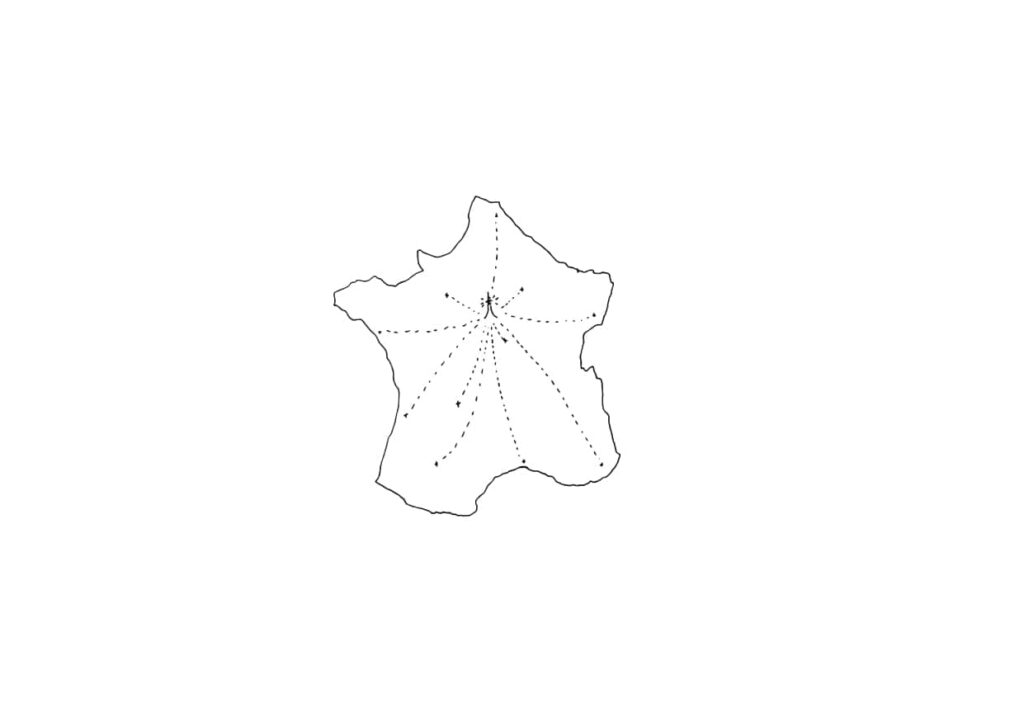

Ce sondage a révélé que près de la moitié des répondant·es menaient une vie entre deux lieux, principalement des cadres bien rémunéré·es bénéficiant du télétravail. Ce mode de vie favorise en effet la bi-résidence, notamment hors de Paris,renforcée depuis la crise sanitaire. Les télé-travailleur·ses interrogé·es déclaraient qu’iels recherchaient des hébergements simples, avec des équipements de base et étaient prêts à accepter des gestes d’entretien imposés par le partage. Une majorité souhaite des séjours réguliers, souvent sur 6 à 12 mois, tout en conservant une certaine flexibilité. Cette tendance traduit un besoin d’alternance entre ville et ailleurs, motivée par letravail mais aussi pour des raisons personnelles.

ÉVOLUTION

Deux ans plus tard, le POPSU a publié en 2023une étude intitulée « Exode Urbain – Un mythe,des réalités », qui dresse un tableau nuancé de l’après-Covid : l’exode urbain annoncé en 2020n’a pas vraiment eu lieu ou ne peut être qualifié de tel. On observe plutôt une intensification des tendances pré-Covid : départs des grands centres urbains vers des centres plus petits et vers les couronnes périurbaines, avec une forte attractivité des littoraux. Les CSP+1 sont majoritaires à pratiquer ce mouvement pendulaire.La structure des flux migratoires en 2025 reste similaire à celle d’avant la Covid en 2019, les dynamiques urbaines n’ont pas été bouleversées.

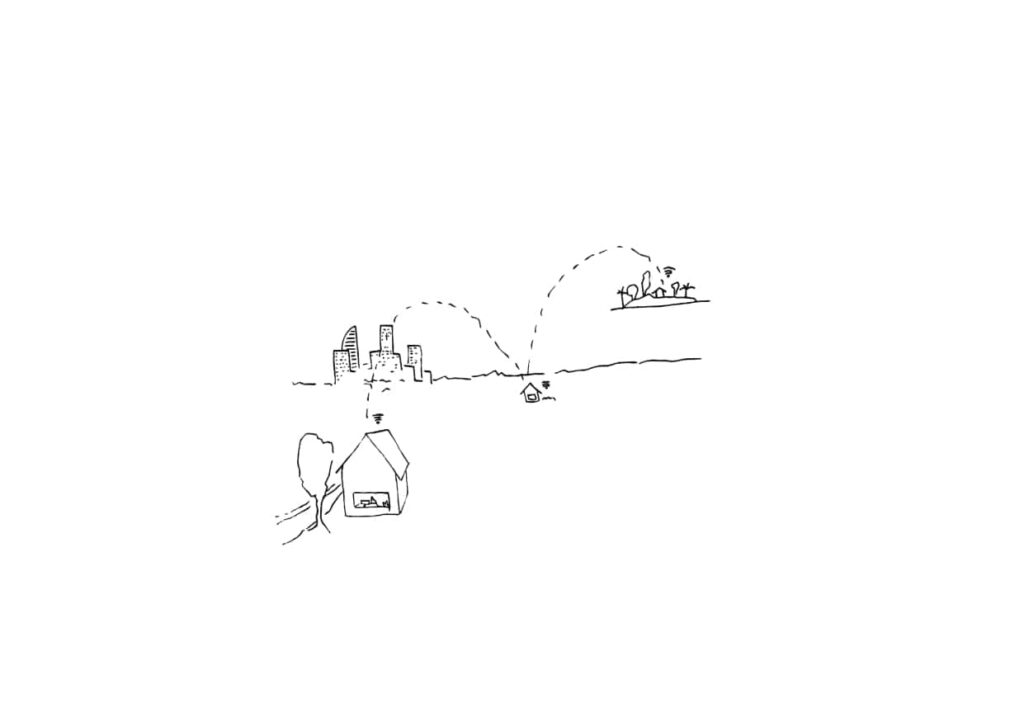

Contrairement à l’exode, le télétravail lui s’est bien ancré dans les modes de vie. En 2025, de nombreuses personnes vivent dans une ville tout en travaillant dans une autre. On peut même dire que le télétravail a permis pour nombre de travailleur·ses de (re)conquérir un droit à la ville. En décidant d’aller vivre dans des lieux plus accessibles, tout en maintenant leur activité à Paris, iels font diminuer leur budget logement (en faisant augmenter leur budget transport ?). C’est le cas d’un nombre important de nouveaux·lles habitant·es marseillais·es, aux profils sociologiques et professionnels très variés, qui remplissent les trains les plus matinaux en direction de la capitale.

Cette modification de l’organisation du travail permet l’élargissement du secteur géographique d’embauche. On assiste donc à différentes évolutions de la réflexion des entreprises sur la surface qu’elles occupent et sur leur politique de ressources humaines, qui sous-tendent également la politique de travail en présentiel. Par exemple, des entreprises basées dans des bureaux désormais trop vastes et coûteux situés en périphérie privilégient des surfaces plus compactes mais plus centrales, pour en faciliter l’accès et réduire les charges. Ce changement pose également la question de la fréquence à laquelle les travailleur·ses doivent désormais se rendre au bureau, et dans quelles conditions,quand iels s’en sont significativement éloigné·es. Cette réduction de charge et d’augmentation de l’attractivité, permet à certain·es salarié·es et entreprises de fixer de nouvelles conditions comme celle de la prise en charge de l’hébergement lors des passages au bureau.

Cette évolution des pratiques nous fait aujourd’hui réaliser que cette question initiale centrée sur le logement est très liée à l’organisation du travail et donc des surfaces de bureaux et de leur localisation. La question se pose pour les entreprises, et pour ces employé·es délocalisé·es : comment venir et dormir près de son bureau,pour ne pas rajouter du temps de transport à l’échelle de la journée ? Deux solutions gérées se sont mises en place en parallèle de l’étude. Une première propose des logements fl exibles à des professionnel·les en situation de mobilité, dans des appartements partagés par des salarié·es mobiles, et/ou une offre destinée aux entreprises souhaitant regrouper leurs employé·es en situation de mobilité. Dans les deux cas, l’entreprise prend en charge les nuitées, d’où son intérêt à en faire baisser les coûts.Elle s’adresse également à des intermédiaires qui ont senti le filon et se sont développé·es en achetant ou sous-louant des grands appartements transformés en coliving plus luxueux que la version étudiante. Leur objectif affiché est la rentabilité de ces investissements immobiliers.Comment améliore-t-elle les rendements ? En permettant aux propriétaires des murs de pratiquer des loyers supérieurs à l’encadrement des loyers ? Un modèle qui ne respecterait donc pas les règles en vigueur à Paris. Ou simplement en garantissant des revenus fixes sur des baux de six ans, alors que le prix de l’occupation facturé aux locataires de passage augmente ou réagit à un marché de la demande ? Dans ce cas, comme noté par l’étude de l’APUR de 2022, on ne peut que déplorer que ce modèle contribue « à la transformation de résidences principales en logements dont les usages se rapprochent de ceux d’un hôtel ou de locations de courte durée », et donc en réduisant encore une ressource que notre étude initiale souhaite partager. L’autre piste, une solution plus agile en gestion,propose de mettre directement en relation des travailleur·ses qui cherchent un pied-à-terre avec des propriétaires habitant·es ayant une ou plusieurs chambres à louer, leurs enfants ne résidant plus au sein du foyer par exemple. Cette solution apparemment artisanale peut facilement être industrialisée par la création de plateformes locales ou nationales faisant se rencontrer offres et demandes postées par les deux parties. Le partage du logement dans le temps – et donc l’intensification de son usage – peut générer une augmentation de sa rentabilité et c’est aujourd’hui ce qui motive le plus ses « entrepreneur·ses » . Pour être bénéfique, la mutualisation doit être encadrée, gérée et développée de manière vertueuse. Propriétaires et locataires doivent y trouver leur compte. Le loge- ment à temps partiel nécessite des garde-fous pour éviter l’augmentation des logements « de passage » et leurs loyers, dans la ville de Paris.

La question de la régulation dans une économie de marché est centrale pour comprendre l’émergence de certains modèles à double face :d’un côté, une idée de partage accessible (la colocation par exemple, où un loyer est divisé par le nombre de personnes) ; de l’autre, un développement plus rentable (le coliving, où la somme des montants versés par chacun·e dépasse le montant d’un loyer au prix de marché). Ces modèles ciblent une population et des besoins spécifiques, qui peuvent payer cher la disponibilité ou la flexibilité des biens, tandis que le principe de Part-Time est fondé sur un partage abordable. La régulation devient indispensable pour garantir l’accès à la ville.

Si la bi-résidence existe davantage, elle est probablement sous-évaluée. L’enquête « Famille et Logement » remonte à 2011, et présente peu de données sur la bi-résidence. Elle devrait être actualisée en 2025 et permettra de mieux cerner ce phénomène, ses contours et son ampleur. En2025, l’accès au logement est encore plus restreint. Malgré l’augmentation des taux d’intérêt (qui a suivi de près celle des prix), celle des prix de la construction et la raréfaction de l’offre, les prix au m2 à Paris n’ont finalement que peu baissé par rapport aux capacités d’emprunt réduites de nombreux·ses habitant·es, et de moins en moins de logements sont accessibles à une grande partie de la population. La bi-résidence et le logement à temps partiel pourraient-ils off rir une nouvelle forme d’accès à des villes devenues inabordables ? Un partage plus équilibré pourrait-il s’opérer entre lieu de travail et lieu de vie ?

Une question reste à débattre concernant le rapprochement structurel entre hébergement et bureau. En 2024, en Ile-de-France, 43 % des actif·ves télétravaillent régulièrement. Cette pratique a engendré des déplacements d’entre-prises et de sièges sociaux. De plus en plus de bureaux en première et deuxième couronne ont été délaissés au profit d’espaces plus centraux. Pour autant, le parc de bureaux francilien nécessite une restructuration énergétique à court ou moyen terme, notamment celui des années 1985-1995. Dans ce rapport renouvelé au bureau, on imagine que le logement à temps partiel pourrait également trouver sa place dans la programmation de bureaux à transformer. Un modèle hybride, qui rendrait plus facile et économique-ment viable la création de logements dans des sites et des immeubles anciennement tertiaires,tout en rendant plus accessible la bi-résidence dans la métropole parisienne ?

MODÈLE FRUGAL

Part-Time Parisiens est une solution non spéculative qui s’inscrit volontairement dans les modèles régulés comme celui de l’encadre-ment des loyers parisiens. Celui-ci permet de préserver un coût raisonnable pour les locataires, et assurer le retour sur investissement des propriétaires. Les employé·es qui souhaitent télétravailler depuis une autre ville ne sont généralement pas couvert·es par leur entreprise pour les frais d’hébergement. Inscrit dans l’encadrement des loyers parisiens, la division par nuitée couplée à la régularité permet de garantir une occupation maximisée par les mêmes personnes sur 6 à 12 mois. Les solutions d’hébergement actuelles – hôtel (137 €/nuit), Airbnb(123 €/nuit) ou pied-à-terre (prix moyens en2020) – limitent le phénomène de bi-résidence, et l’étude Part-Time Parisiens répond à ce nouveau besoin.

Conformément aux retours du sondage, l’équipement prévu est minimal et traduit une vision frugale, dénuée de superflus : kitchenette, système de clé connectée, lit, réfrigérateur, internet et casier fermé à clé par habitant·e. En somme,un logement appropriable par tous·tes et facile à partager. Plusieurs dispositifs semblables existent déjà, mais relèvent davantage de la résidence gérée et pour des populations très spécifiques : résidences mobilité, foyers pour saisonnier·es, logements pour célibataires de l’armée. Ces résidences sont gérées par un gestionnaire dédié (bailleurs, institutions, etc.). L’objectif ici est de proposer une nouvelle forme de mutualisation du logement pour accompagner les nouvelles formes de bi-résidence. Sur le plan juridique, le Lab Chevreux a confirmé la faisabilité du logement à temps partiel. Un bail civil peut prendre en compte les spécificités du partage du logement et les rendre fonctionnelles. Cependant, la catégorisation en logement doit être surveillée, car l’ajout de services pour-rait conduire à son déclassement en hôtel. Le Lab Chevreux a notamment souligné l’importance de la position politique de la ville sur cette démarche. L’étude Part-Time Parisiens propose plusieurs formes de développement qui répondent à la fois à des situations sociales, territoriales et immobilières :— l’autogestion (un·e particulier·e loue son loge-ment à plusieurs personnes) via une plateforme,— la conversion de bureaux en logements Part-Time pour en favoriser sa transformation,— la création de résidences dédiées avec un mode d’exploitation spécifique.L’étude cherche avant tout à s’extraire de la conception spatiale pour se concentrer sur l’usage. Avant d’aborder la dimension spatiale, l’organisation économique et juridique constitue le fondement du projet. Au-delà des nouveaux rapports au bureau dans lequel s’inscrit le Part-Time, l’étude porte la possibilité d’esquisser les contours d’une nouvelle manière de vivre le territoire : un mode de vie plus fragmenté, plus libre et mobile à la fois.

- Les CSP+ désignent les catégories socioprofessionnelles supérieures, les plus favorisées. ↩︎