Théo Gauthier est architecte diplômé en 2025 de l’ENSA Saint- Étienne. Durant la dernière année de ses études, il a débuté un travail d’observation et d’enquête sur les formes visibles de la décroissance à Saint-Étienne. Le texte ci-après en constitue un compte rendu (★★★)

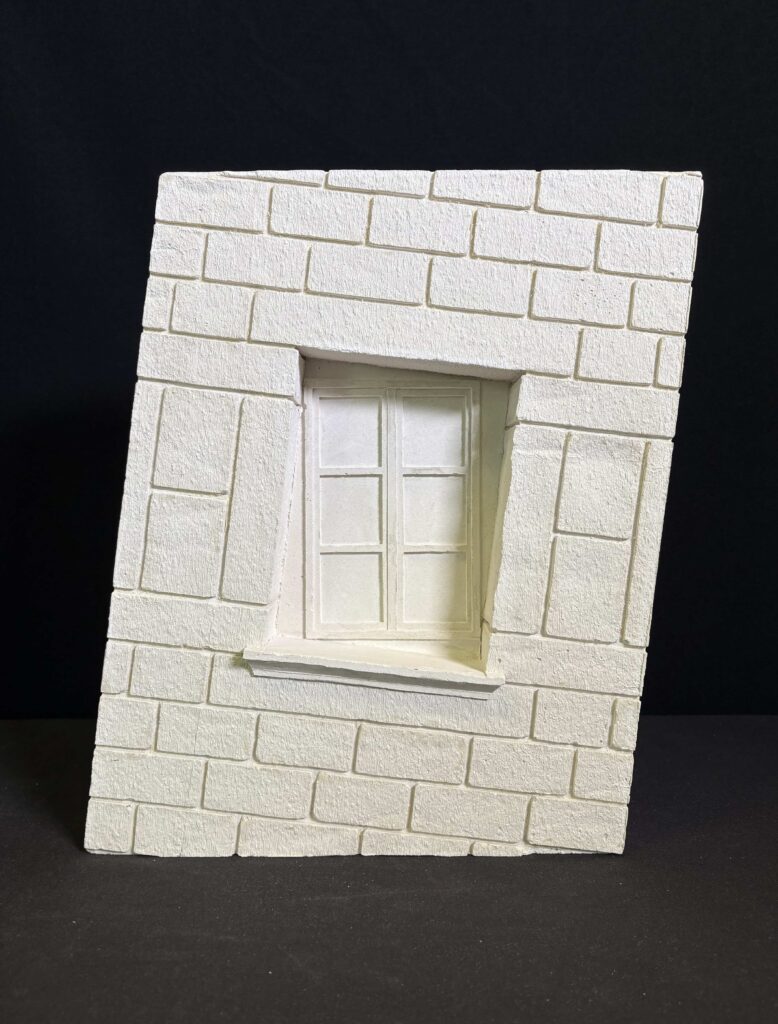

Mon enquête a débuté dans une rue pas très éloignée de l’école. Si vous dépassez la place Jacquard et que vous avancez en direction du nord, vous allez vous retrouver rapidement dans la rue Jules-Ledin. Cette rue a retenu mon attention, car on y trouve de nombreux immeubles penchés. Cela est visible lorsque l’on observe les fenêtres de ces immeubles : ces dernières ont été redressées pour retrouver leur horizontalité, mais l’ouverture dans le mur reste inclinée. En résulte un effet étrange. On se demande ce qui est droit et ce qui ne l’est pas. Connaissant le passé industriel, mais surtout minier de la ville, mon hypothèse initiale rejetait la faute sur les galeries minières et supposait qu’une d’entre elles avait dû s’être effondrée, engendrant un affaissement. Mais comment vérifier cette hypothèse ? En poursuivant mon arpentage, un autre élément a retenu mon attention.De nombreux panneaux de chantier signé par l’acronyme EPASE jonchent les murs de la rue,signalant des travaux de démolition, de rénovation ou encore de sécurisation. J’en ai donc déduit que ces nombreux travaux devaient avoir un lien avec les immeubles penchés.

* * *

Je me suis alors rendu dans les locaux de l’EPASE, dans le quartier de Châteaucreux, où j’ai pu échanger avec Sébastien Maniouloux, un des employés qui fumait à l’entrée du bâtiment. Il m’a expliqué que l’EPASE signifiait Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne, qu’il s’agissait d’une institution étatique, financée à 50% par l’État, 25% par la région et 25% par la ville. Il n’existe que 14 EPA en France, là où les villes ont du mal à autogérer leur restauration, et où l’État considère qu’il ne faut pas les abandonner parce qu’elles ont un intérêt national. En discutant avec Rachid Kaddour, géographe et enseignant à l’ENSASE, qui avait pu échanger avec les responsables de l’EPASE juste après sa création, j’ai compris que l’intérêt national de Saint-Étienne résidait dans sa proximité avec Lyon. Le but était de régénérer une ville en lien direct avec la troisième métropole de France. C’est pour cette raison que les premiers aménagements de l’EPASE se sont concentrés autour de la gare de Châteaucreux, qui est la porte d’entrée de la ville. M. Maniouloux m’a ensuite expliqué ce qu’était une OPAH RU, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain. L’EPASE déclare des zones en OPAH RU dans le centre-ville qui définit des périmètres d’action. Il y en a deux pour l’instant, Jacquard et Chappe-Ferdinand, et bientôt une troisième à Saint-Roch, où il sont déjà démarré des opérations d’aménagement public. En lien avec mon questionnement sur les fenêtres tordues de la rue Jules-Ledin, il m’a ensuite expliqué que cette rue se trouvait dans l’OPAH RU Jacquard et qu’elle était particulièrement touchée par les travaux de réhabilitation et que si je voulais comprendre plus techniquement ce qui avait provoqué cet affaissement des immeubles, il fallait que j’entre en contact avec le bureau de géo technicien·nes qui travaillent dans le secteur : SIC INFRA 42.

* * *

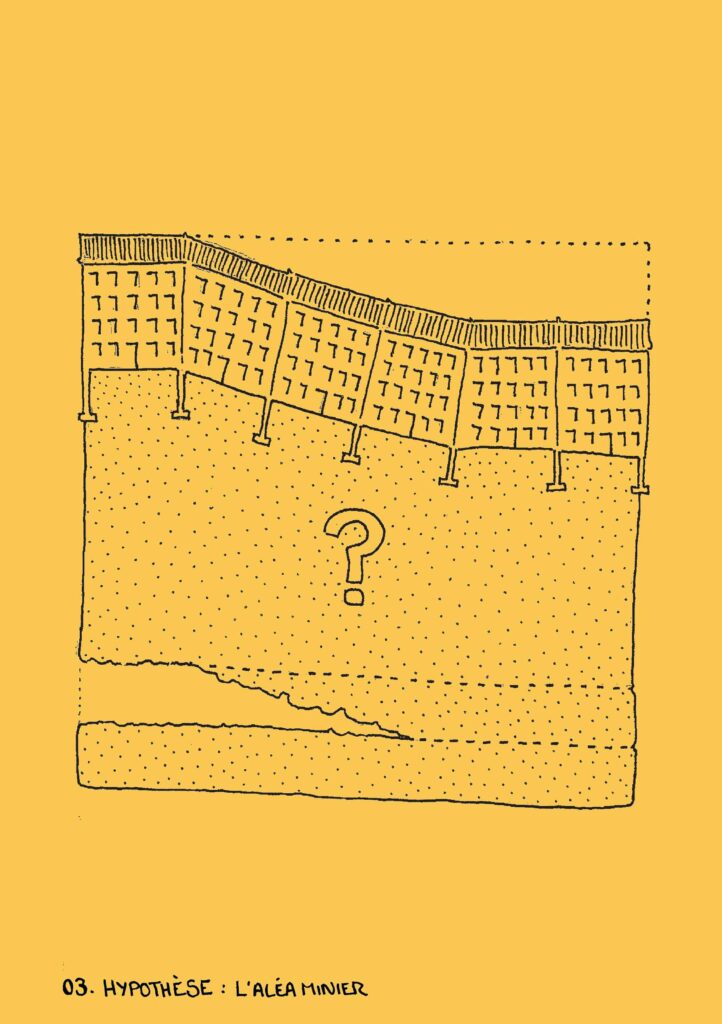

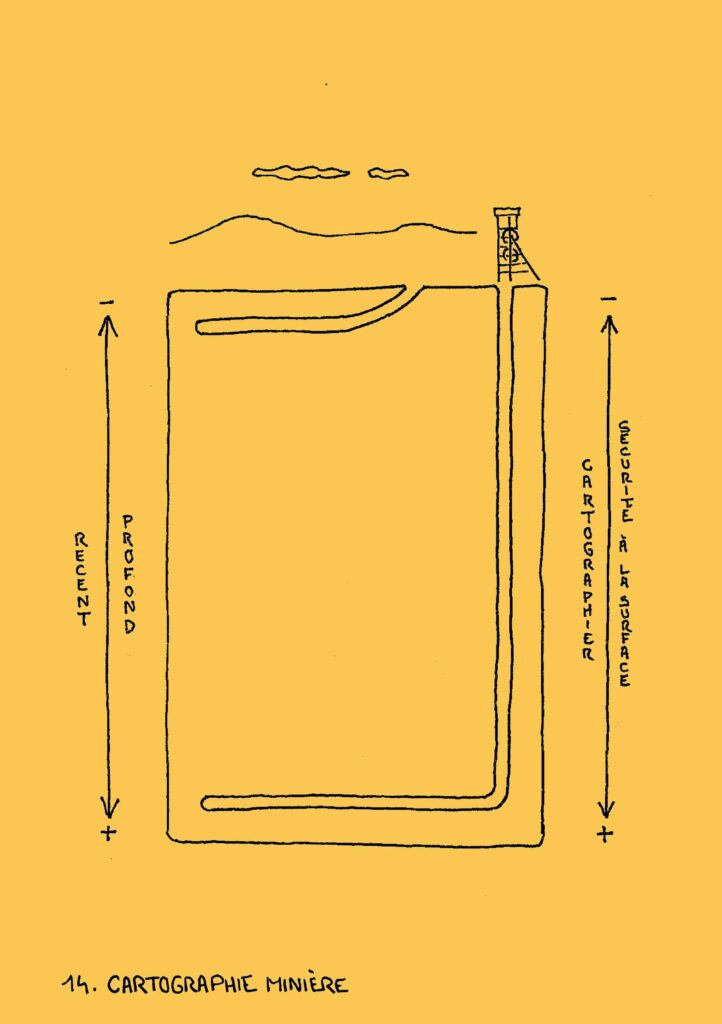

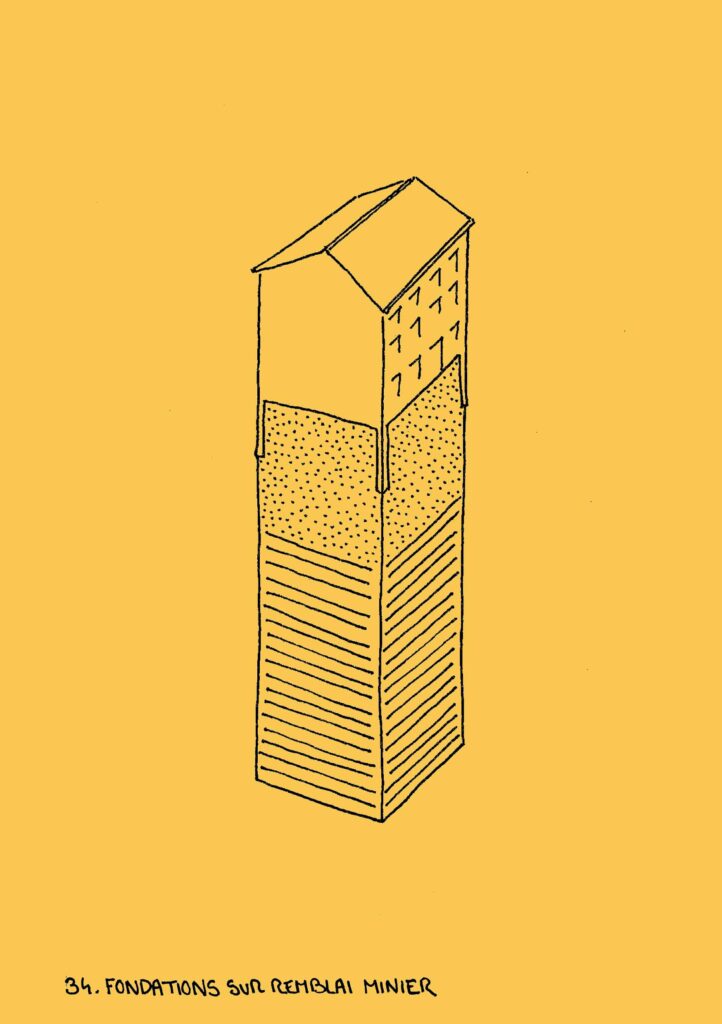

Je me suis alors rendu dans leurs bureaux à Saint-Héand. J’ai pu m’entretenir longuement avec Arthur Froidevaux, un de leurs chargé·es d’études. Il m’a expliqué le rôle de leur profession et comment celle-ci se trouve être un véritable travail d’enquêteur·ice. Iels doivent comprendre et interpréter les sous-sols invisibles pour nos yeux en se basant sur des indices, que ce soit des sondages ou, plus souvent, dans une région comme celle de Saint-Étienne, une recherche cartographique. La cartographie minière est assez complexe à saisir, car le charbon est exploité dans la région depuis le Moyen Âge. Plus les galeries creusées sont récentes, plus elles sont bien cartographiées, mais plus elles sont profondes et ont peu d’impact sur la surface. À l’inverse, les plus anciennes, par manque évident de moyens techniques, sont moins profondes et ont donc plus d’impact sur la surface mais sont également bien moins cartographiées. Cela rend les aléas miniers assez difficiles à appréhender. Il y a deux grandes catégories d’aléas miniers : les effondrements localisés, ce qu’on appelle les fontis, et les effondrements généralisés, aussi appelés cuvettes d’effondrements. M. Froidevaux m’a raconté qu’en 1983, dans le quartier de Côte Chaude, une cuvette d’effondrement s’est formée sous un lot de HLM fraîchement construit. Les immeubles ont été évacués puis démolis. Cet incident est dû à la combustion d’une couche de charbon dans une galerie abandonnée depuis plus de 100 ans. Ensuite, pour me donner un exemple d’aléa plus récent, il m’a expliqué qu’en 2021, dans le quartier de Monthieu, un fontis de10 mètres de diamètre et 15 mètres de profondeur a percé la surface, en plein dans la zone commerciale au sud du Steel. Le fontis a avalé un IPN d’un des magasins. Iels supposent qu’il est dû à une chambre de remblais, où on stockait les déchets miniers sans les remonter à la surface.Mais en revanche, pour répondre plus particulièrement à ma question sur les immeubles penchés de la rue Jules-Ledin, il semblait assez sûr de lui : cela n’était pas dû à un aléa minier. Il m’adit qu’il existait ce qu’on appelle la limite d’investison, une sorte de périmètre établi autour du centre-ville à l’époque de l’exploitation minière, qui interdisait d’y creuser des galeries à moins de 300 mètres de profondeur, afin de le préserver des possibles aléas. Il m’a précisé que bien sûr ce n’était qu’une délimitation juridique et qu’il est possible que certain·es ne l’aient pas respecté, mais qu’au cours de sa carrière de géotechnicien,les aléas miniers relevés au sein de la limite d’investison étaient relativement rares et que bien souvent les incidents étaient causés par des bâtiments construits avec de mauvaises fondations. La ville de Saint-Étienne s’est construite très rapidement pour accueillir massivement les ouvrier·es et bien souvent les constructeur·ices ne prenaient pas la peine d’atteindre un sol de qualité pour fonder leurs constructions.

* * *

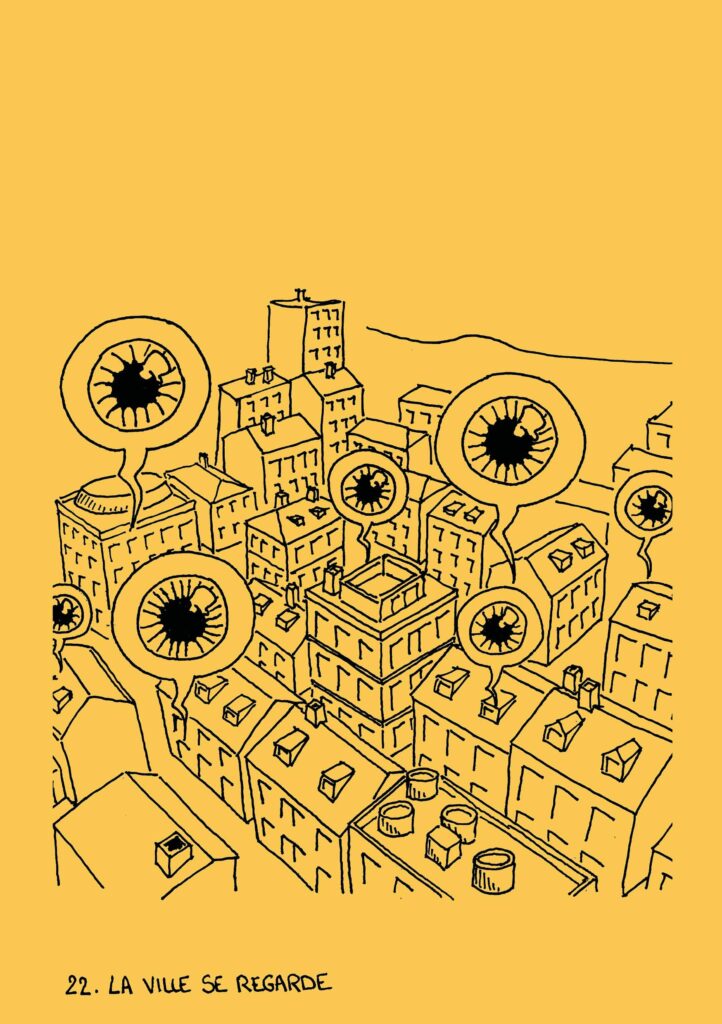

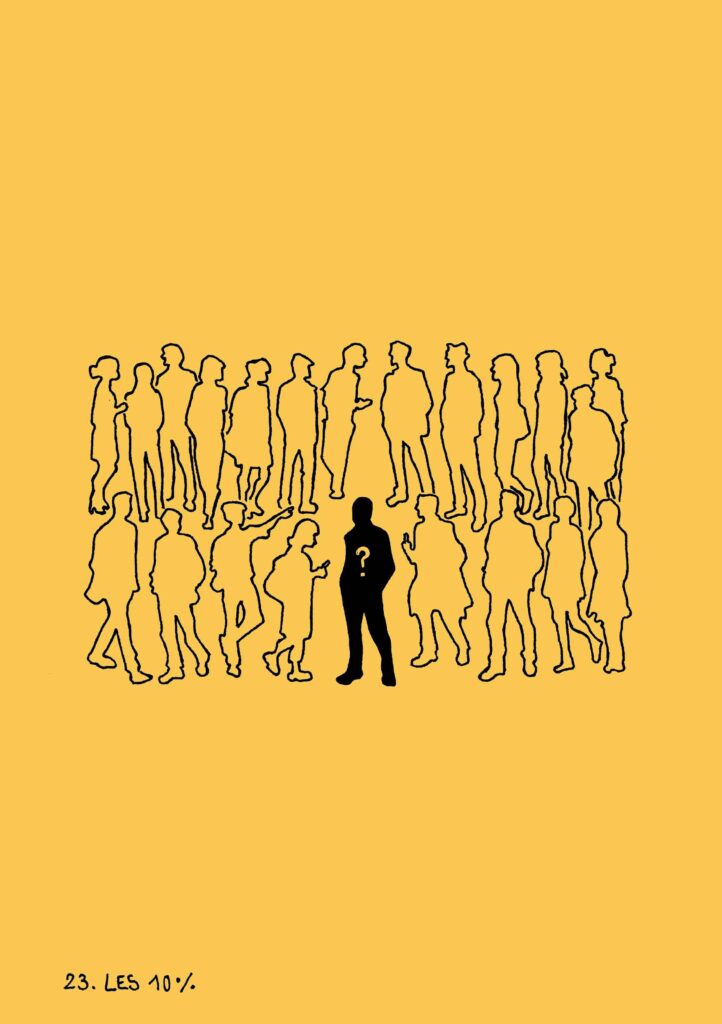

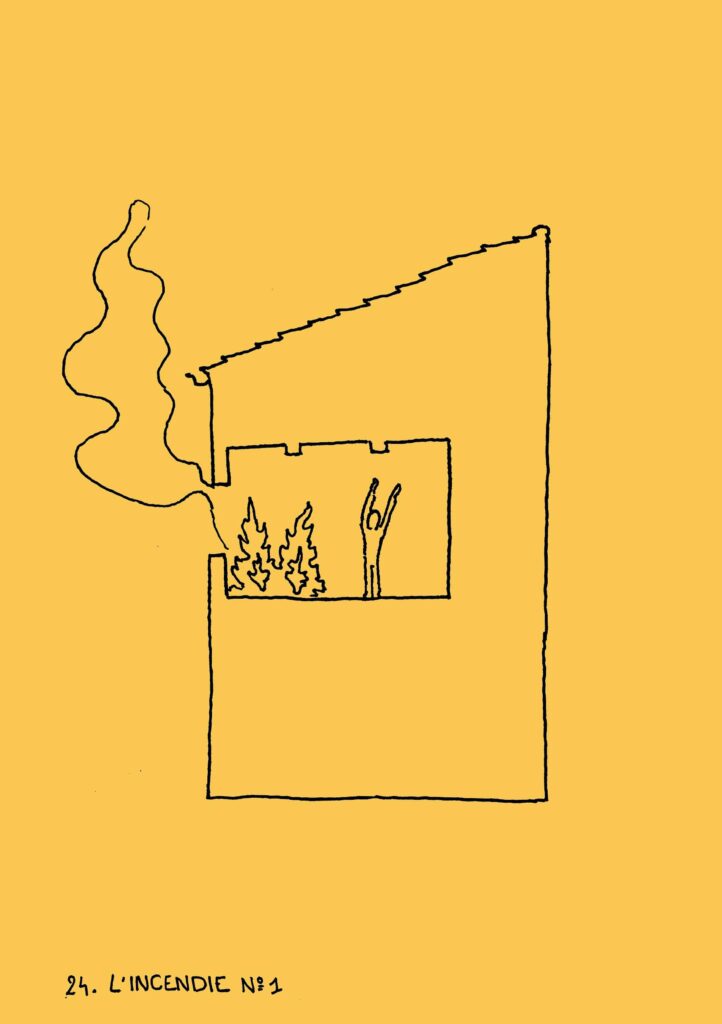

Me voilà donc reparti dans mon enquête, avec une nouvelle hypothèse : celle des immeubles mal fondés. J’ai par la suite pu m’entretenir avec une autre employée de l’EPASE, Blandine Favier, qui était chargée des arpentages et plus particulièrement de l’arpentage de la rue Jules-Ledin. Elle m’a d’abord expliqué en quoi consistait le travail d’arpenteur·se de l’EPASE. Elle m’a dit qu’il était assez dur d’avoir une connaissance précise de l’état des immeubles avant que ne se produise un accident, puisqu’on ne peut pas accéder à l’habitat privé comme on le ferait dans un bâtiment public. On ne peut donc pas se rendre compte de ce qu’il se passe chez les gens. Mais elle m’a expliqué que «la ville se regarde». Il y a tout un mécanisme de personnes pour lancer des signaux. Un·e habitant·e va signaler un problème à l’intérieur de son logement. Le service de santé public de la ville va identifier des situations d’insalubrité. Un balcon va s’écrouler. La police municipale qui est appelée pour une intervention,se rend compte, une fois à l’intérieur, du délabrement et va le signaler à la mairie. Finalement, il y a une multitude de petit·es arpenteur·ses qui lancent des signaux. Des signaux, qui reviennent si tout se passe bien jusqu’à l’EPASE. En plus de tout cela, des arpenteur·ses officiel·les, si on peut dire, vont aller dans les rues où les immeubles sont suspectés d’être mal en point et vont sonner à chaque porte, pour essayer de discuter avec les gens, et demander s’iels peuvent rentrer afin de faire un état des lieux des appartements. Sou-vent, les habitant·es sont d’accord, mais il arrive que certain·es refusent. Elle me précise que 90%des gens sont généralement enclins à les aider et, s’il y a des problèmes, enclins à essayer de les résoudre. Mais il y a aussi les 10% restants,les 10% les plus compliqués. Ce sont les populations invisibilisées ou qui veulent être invisibles.Ce sont donc des personnes qui, soit ne savent pas qu’elles ont des droits et qu’elles peuvent y avoir recours, soit qui sont dans l’illégalité et qui ne veulent pas qu’on les trouve. Elle m’a raconté l’exemple d’un homme qui habite rue Jules-Ledin et qui a eu un incendie dans son appartement. Au lieu de le déclarer, il a préféré monter dormir à même le sol dans son grenier. Elle suppose que c’est un ancien SDF, et que la peur de retourner à la rue lui fait accepter de vivre dans ces conditions, tant qu’il conserve un toit sur la tête. Je me suis alors rendu compte de toute la dimension sociale très complexe qui relevait de ce métier d’arpenteur·se. Iels ont pour mission de comprendre la vie d’un immeuble,d’un point de vue autant social que matériel,afin de statuer sur son état, sur la capacité de ses occupant·es à en prendre soin, ou sur la nécessité de l’État d’intervenir lui-même sur l’immeuble de manière coercitive pour le bien public. Enfin, Mme Favier m’a dit que, si ce qui m’intéressait c’était pourquoi et comment les immeubles tombent, je pourrais creuser sur le cas du 22 rue Jules-Ledin, qui a récemment été étayé par la mairie.

* * *

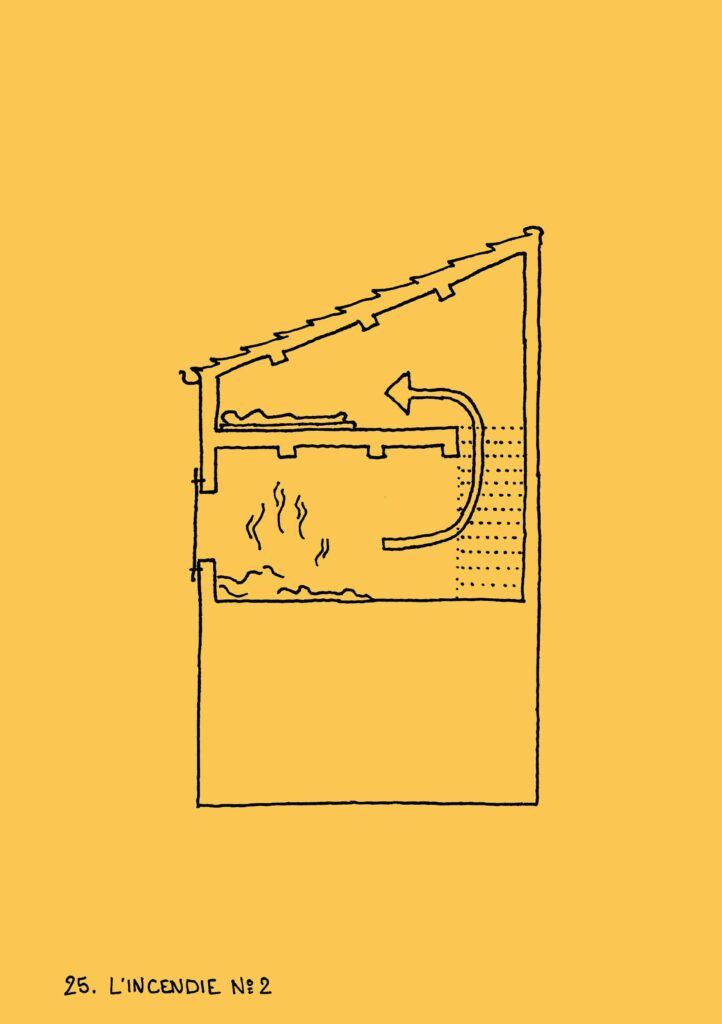

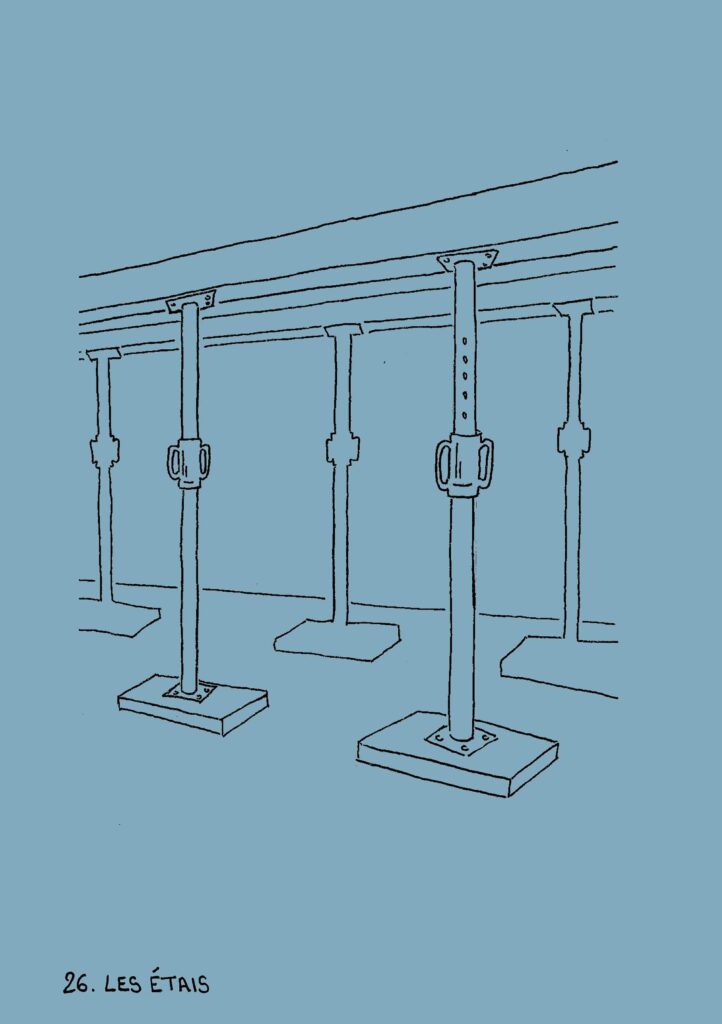

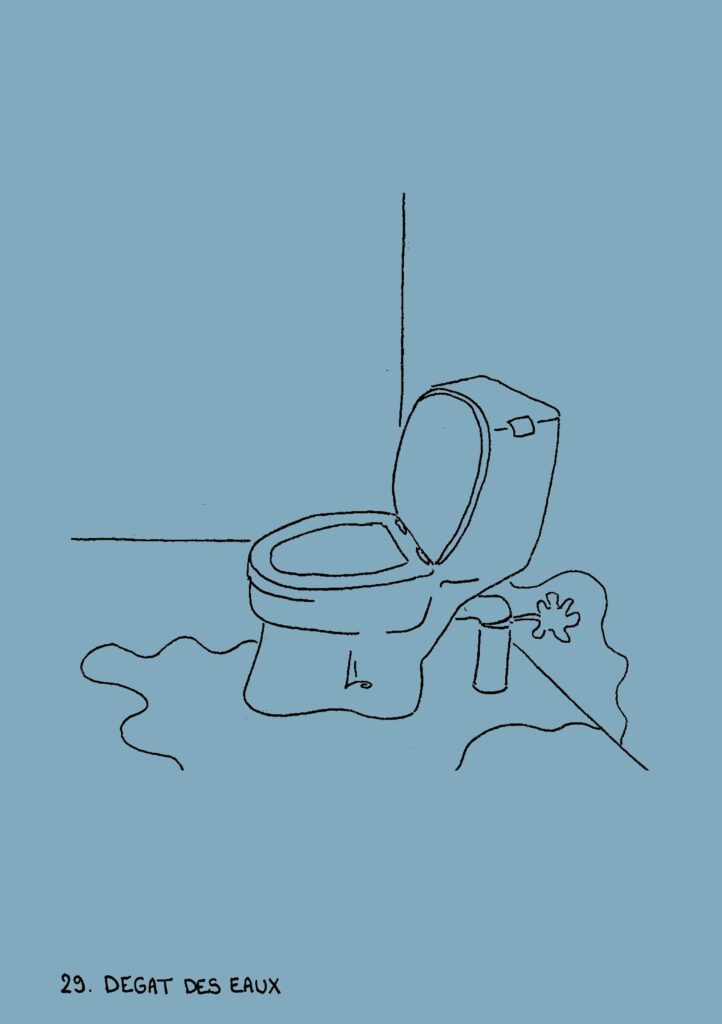

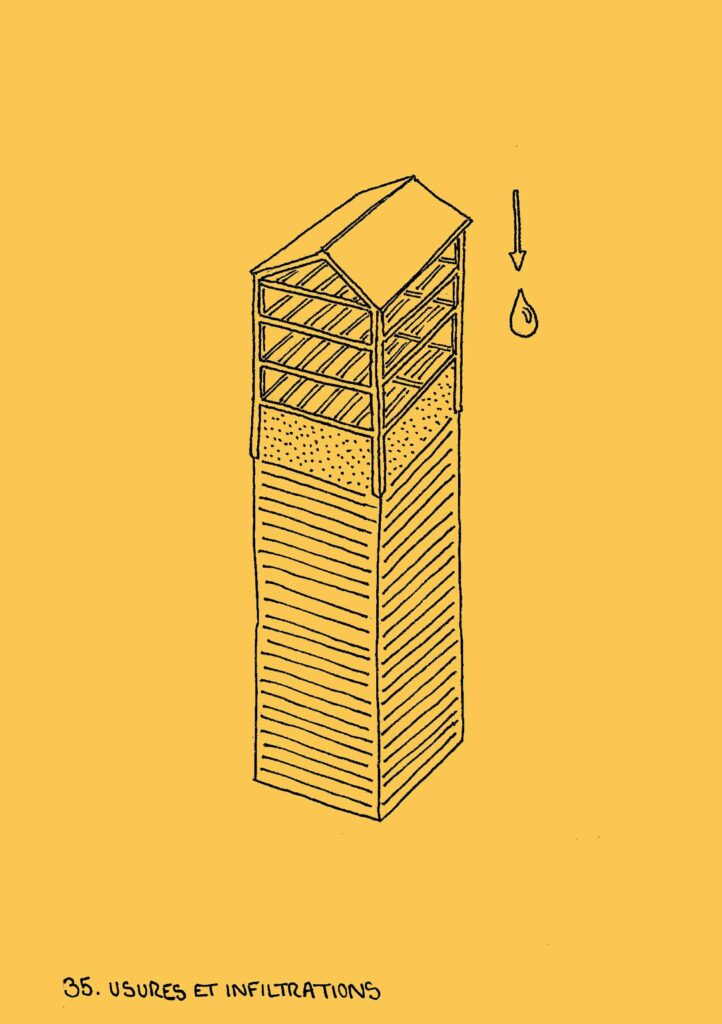

Je suis donc retourné dans la rue Jules-Ledin, afin de voir de mes yeux ce fameux immeuble.Après avoir sonné à une dizaine d’interphones sans réponses, la porte s’est enfin ouverte et une voix m’a appelé depuis le premier palier. Je suis alors tombé sur une dame assez âgée, Mme Taïbi, et je lui ai demandé si elle pouvait me raconter ce qu’il se passait dans cet immeuble. Elle m’adit que le bâtiment avait été placé sous arrêté de péril par la mairie, ce qui signifie qu’il y a un danger d’effondrement imminent et une évacuation des habitant·es. Mais dans ce cas particulier, Mme Taïbi m’a raconté que sa mère, qui vit dans l’immeuble, n’a pas été évacuée parce qu’elle est propriétaire de son logement. Iels ont interdit la location, donc tous·tes les autres habitant·es locataires ont été évacué·es et relogé·es, mais elle non. Cette situation met en lumière une certaine inégalité entre les copropriétaires habitant·es et les copropriétaires bailleur·ses. L’enjeu n’est pas le même pour tous·tes, les décisions des bail-leur·ses au sein de la copropriété n’impactent pas leur propre lieu de vie. Ces dernier·es peuvent alors se déresponsabiliser, ce qui n’est pas le cas pour les propriétaires habitant·es, qui elleux n’ont parfois pas d’autres choix que de se battre pour leur immeuble. Mais c’est là toute la complexité de cette situation. Peut-on réellement se battre pour une copropriété lorsque les autres membres ne jouent plus le jeu? Mme Taïbi m’a ensuite fait faire un tour de l’immeuble pour essayer de me raconter son histoire. Pour commencer, on est descendu dans les caves afin de voir l’étaie-ment placé par la mairie. Elle m’a dit qu’il y a eu de multiples dégâts des eaux, parce que les appartements n’étaient pas entretenus et pas aux normes. Comme la structure de l’immeuble est en bois, l’eau l’a fait pourrir et elle commence à s’effondrer sous son poids. Les étais supportent donc les poutres du plancher du rez-de-chaussée, là où les dégâts sont les plus avancés. On est ensuite remonté·es au premier étage et on a pu voir que l’escalier en bois du couloir central était dans le même état que les poutres : tout commençait à pourrir. Elle a ensuite pu me faire rentrer dans l’appartement depuis lequel provenait la plupart des dégâts des eaux, car la porte était complètement cassée. L’état de la porte était à l’image de l’intérieur de l’appartement : délabré. L’entièreté du logement avait été ravagé par son propriétaire lui-même. Suite à l’inspection de la municipalité qui cherchait un responsable pour payer les réparations, il a ainsi tenté de brouiller les pistes et de dissimuler les preuves en ravageant son appartement.On est ensuite monté·es au deuxième étage où vivait un afghan qui travaillait pour UberEats, d’après Mme Taïbi. Son logement était infesté de rats et d’insectes xylophages qui mangent le bois. Enfin, pour finir, nous sommes allé·es au dernier niveau, où elle m’a expliqué que trois jeunes femmes qui ne parlaient pas français y habitaient. Et comme l’appartement se situe sous les combles et que la toiture n’a pas été entre-tenue par la copropriété, il y a également des infiltrations d’eau. Elle m’a dit que les propriétaires des autres appartements autour de celui de sa mère étaient vraiment ce qu’on peut appeler des marchand·es de sommeil, qui profitent de locataires en condition de précarité ou d’illégalité, pour louer des appartements insalubres et ne pas faire de travaux de réparation ou de mise aux normes. Les marchand·es de sommeil vont chercher à faire du profit, et une des techniques principales utilisée pour maximiser ce dernier est d’éviter les dépenses concernant l’entretien de leurs biens immobiliers. Le soin du bâti et par conséquent de ses occupant·es est loin d’être une de leurs préoccupations. Mme Taïbi m’a dit qu’elle espérait vraiment que l’EPASE rachète le bâtiment, car sa mère n’a pas les moyens de réaliser les travaux sans les autres copropriétaires et elle n’a pas non plus les moyens de déménager. Elle se retrouve coincée ici, dans un immeuble qui menace de s’effondrer sur lui-même. Le cas du 22 rue Jules-Ledin met donc en lumière un autre facteur responsable de l’effondrement des immeubles, celui du mauvais entretien. Cette déresponsabilisation des propriétaires, par insuffisance de moyens ou par négligence volontaire, engendre l’infiltration de l’eau dans la structure en bois et ainsi la prolifération des insectes xylophages qui vont se nourrir de la structure en décomposition, affaiblissant la résistance de celle-ci jusqu’à ce qu’elle lâche.

* * *

Après toute cette enquête, les éléments observés, les différentes personnes rencontrées et les histoires racontées, on peut se reposer la même question qu’au tout début : qui a tordu la fenêtre ? On ne sait toujours pas précisément, mais ce questionnement nous aura permis de faire une sorte d’état des lieux de différents facteurs pouvant être à l’origine de l’affaissement, de la torsion ou de l’effondrement des bâtiments stéphanois. Accuser la mine comme responsable direct de ces incidents sur les immeubles à la surface, est un raccourci qui s’avère être souvent faux et fantasmé. Cependant, indirecte-ment, l’héritage du passé minier de la ville est le déclencheur de nombreux effets, comme les remblais miniers étalés à la surface qui laissent des sols instables pour les constructions, une ville qui a attiré massivement la main d’œuvre et qui s’est donc construite rapidement, bien souvent en dépit de fondations suffisantes, ou encore des habitant·es majoritairement descendant·es d’ouvrier·es, pauvres, n’ayant pas les moyens d’entretenir leur immeuble ou favorisant la main mise des marchand·es de sommeils sur les logements du centre-ville stéphanois, engendrant également un non-entretien des bâtiments.

Alors, qui a réellement tordu la fenêtre ? On se rend compte que la notion de responsabilité est difficile à définir. On pourrait remonter loin dans le temps pour trouver un·e coupable et aller jusqu’à accuser la formation houillère du sol ligérien.

La question qui a tordu la fenêtre ? s’accompagne bien souvent de la question qui va payer les dégâts ? Ainsi, comme l’origine des incidents est floue, les différent·es acteur·ices impliqué·es tentent de se déresponsabiliser pour ne pas payer.Quand les exploitations minières se sont délocalisées à l’étranger et que celles de France et de Saint-Étienne ont fermé, la propriété du sous-sol a été rétrocédée à l’État, le rendant responsable des aléas miniers à la surface. Pour se protéger et protéger les populations, l’État a mis en place le PPRM, le Plan de Prévention des Risques Miniers, interdisant ou réglementant certaines zones à la construction. Cependant, dès qu’il y a le moindre incident d’effondrement, tout le monde crie aux dégâts miniers pour se déresponsabiliser également et faire payer l’État. Cela peut créer des situations juridiques complexes où de nombreux procès ont lieu avant de réussir à désigner un·e responsable officiel·le, comme c’est le cas pour l’immeuble du 19 rue Etienne-Dolet, juste derrière, où toute la rue est bloquée depuis le début de mes études à Saint-Étienne, et où les personnes qui porteront le chapeau aux yeux de la société pour cet héritage géologique n’ont pas encore été désignées.