Maxime Cavajani (1988, France) est un artiste qui déploie une pratique transdisciplinaire de l’installation vidéo en y mêlant sculpture, dessin et performance. Son travail explore les résonances d’événements passés impliquant des figures queer et fait du pèlerinage une forme artistique. Actuellement en résidence d’un an à la Rhode Island School of Design (RISD – à Providence, États-Unis) au sein du département de Film Animation/Vidéo, la bourse Movement Lab lui permet d’y développer son prochain projet et d’y enseigner (★★★)

La Grande-Motte, c’est chez moi.

C’est chez moi de 4 à 18 ans. J’en ai 35.

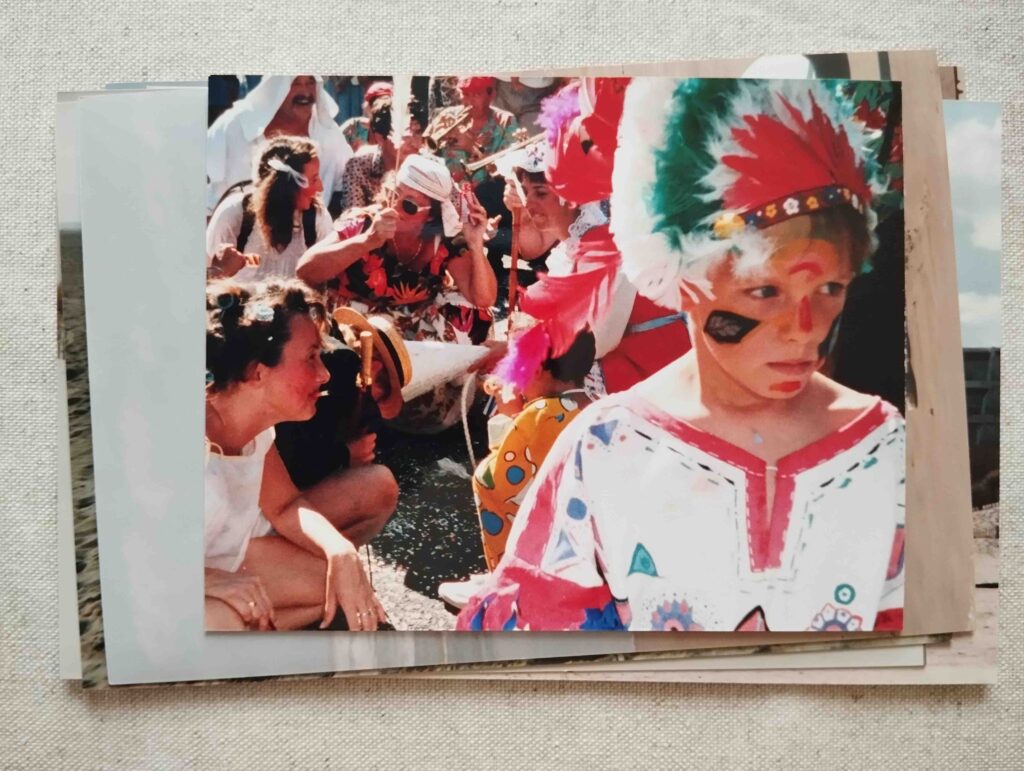

Je n’ai jamais tenu de journal. Je travaille de mémoire. Il y a les photos aussi. Je relance ma mère qui répond enfin à mon Whatsapp ; elle a trouvé les quelques heures qu’il lui fallait pour se coller à ma requête : tu peux m’envoyer des photos de La Grande-Motte ? Pas celles où on souffle nos bougies ou quoi, mais les photos de la ville elle-même, de la plage ou alors celles où on est dehors ? Elle m’envoie des photos de photos, prises avec son téléphone. Dès lors, je sens bien que je m’apprête à effectuer un travail compliqué. Dans tout sujet, ce qui m’importe, c’est de mobiliser le plus intime, le plus « ressenti » pour pouvoir parler depuis le corps vers les idées. Parler fort du temps long. Revisiter ma Grande-Motte, mon paysage d’enfance, ma ville, ma plage, ma chambre, mon balcon, mon soleil. C’est cet intime qu’il s’agit de convoquer, celui du développement d’un individu sensible évoluant dans le décor d’une ville tangible, concrète. Un intime qui mobilise les différentes versions d’un même corps ; un petit corps d’enfant, un corps d’adolescent puis celui d’un jeune adulte qui s’en va.

Pause.

Je ne me remets pas de mon « individu sensible » d’il y a quelques phrases.

Je rigole de mes propres mots, car avant que ceux-ci ne s’offrent à moi, c’est à travers ceux des autres Grand-Mottois·es que j’apprends à me définir et c’est assez vite de tapette ou de pédé que je me suis vu qualifié. Aujourd’hui, depuis le lointain, je rigole du mot sensible, pour son ambiguïté assez 90’s, mais je ne rigole toujours pas du mot pédé – sauf quand c’est un pédé qui dit pédé. – Vous le comprendrez, il m’intéresse pour parler d’un projet total, quasi utopique, d’embrasser la perspective d’une enfance et d’une adolescence compliquée au décor balnéaire.

Revenir aux origines de la Grande-Motte comme projet de ville est nécessaire pour inciser les récits historiques officiels qui l’accompagnent et y insérer une série d’hypothèses ; une stratégie qui s’apparente aux critical fabulations de l’autrice Saidiya Hartman1. Cette pratique parle de la capacité à faire de la spéculation au sein de l’archive pour détourner les tropismes et occuper les blancs de l’histoire, afin d’en faire des espaces où se fabriquent de nouveaux discours, de nouvelles formes critiques. Je fais donc le choix de m’insérer dans les temps qui me précèdent autant qu’au sein de mon propre passé, pour développer un discours spéculatif rétroactif. Seule cette stratégie me permet de poursuivre des pistes qui suivent un instinct queer qui puisse contourner l’hétéronormativité systémique telle qu’elle opérait à ces périodes étouffant les voix et les individus qui s’apparentent à la personne que je suis aujourd’hui. Cette approche me permet aussi de tenir un discours non scientifique, mais plutôt pédé sérieux qui je l’espère ébranle le poids de l’histoire.

SPÉCULATION MÉGA – « Le Paradis perdu »

Le développement de la Grande-Motte s’inscrit dans un plan gouvernemental de la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) nommé mission Racine et mené de 1963 à 1983. Cette mission a pour but de développer des parties inhospitalières et sous-exploitées de la côte Méditerranéenne pour le tourisme de masse, en ciblant particulièrement les catégories populaires. Il s’agit d’attirer et de retenir sur le territoire les touristes qui par millions s’en vont dépenser leur argent en Espagne pour des vacances estivales. Jean Balladur, cousin du futur premier ministre, fait partie de l’élaboration du plan d’aménagement qui débouche sur la création de la mission Racine, qui a pour but d’accompagner sa mise en œuvre. En 1963, il se voit donc attribuer le projet de la Grande-Motte comme architecte en chef2. Ce projet l’intéresse particulièrement, car c’est un projet ex-nihilo qui lui promet de mener un projet total : la transformation d’un site marécageux de 10,6 km2 en une ville balnéaire. Un projet à la fois urbain, architectural et paysager sur lequel l’architecte et son agence plancheront pendant 30 ans.

Jean Balladur répond à un cahier des charges herculéen en partant d’une tabula rasa. Le paysage naturel et son écosystème sont effacés afin de devenir la tablette de cire3 sur laquelle peut s’écrire un projet où tout est à créer. Un fantasme d’architecte ; faire ville en partant de zéro. L’approche est territoriale et diverge de la tabula rasa de la reconstruction d’après-guerre car le site ne porte pas les stigmates architecturaux d’un passé abîmé. Les moyens sont faramineux4. L’architecte remodèle le bout de territoire qu’il se voit attribuer comme site de projet afin de le rendre constructible et habitable. Les tractopelles et grues fabriquent ce nouveau littoral artificiel en déplaçant des mégatonnes de sable. La table rase est aussi écologique. Les moustiques qui rendent le site quasi invivable sont décimés dans une campagne chimique menée par avion qui s’étale sur plus d’une décennie5. Ces campagnes de démoustication doivent reprendre régulièrement tant le problème des nuisances perdure jusqu’aujourd’hui. Sur ce site désinsectisé, remodelé, surélevé, aplani et asséché, Jean Balladur agit comme architecte, urbaniste et paysagiste à la fois, mais surtout comme auteur.

Auteur et autorité s’enchâssent dans leur étymologie latine commune. Invoquer cette définition étymologique active le trouble par la langue. Le linguiste Émile Benveniste nous apprend qu’augere – la racine de ces termes – signifie : « poser un acte créateur, fondateur, voire mythique, qui fait apparaître une chose pour la première fois »6. Introduire dans le projet Balladurien cette notion d’autorité, souligne ce qui semble être un désir assumé d’exprimer une dimension mythique : faire cité à partir de rien. Faire apparaître un projet sans précédent ni parallèles en France. C’est cette notion d’inédit qui confère un pouvoir particulier à son auteur. L’inédit ici, réside dans l’ampleur de la tâche ainsi que son échelle.

Jean Balladur déploie ses théories directement dans le paysage à coup de gros moyens d’une France Gaulliste des Trente Glorieuses. Dans ce contexte, il fait de la question balnéaire un wannabe manifeste postmoderniste. Le projet est souvent annoncé comme une utopie, il est « vendu » à travers un discours de pureté garantie par le fait qu’il s’incarne dans une figure monolithique d’architecte détenteur d’un monopole créatif. Bien qu’environ 90 architectes interviennent dans la création de projets singuliers de la fin des années 1960 jusqu’aux années 1990, ils sont orchestrés par un architecte en chef démiurge. Une figure au pouvoir considérable. Un architecte-artiste faisant ville en faisant œuvre et vice-versa.

Jean Balladur disait : « Si j’étais Dieu, je me méfierais des architectes ! Ils sont les instruments subversifs du projet secret de l’espèce humaine : reconstruire le Paradis perdu ».7

Si j’étais architecte, artiste, Grand-Mottois et pédé, recevoir une telle déclaration mégalo-macho-catho me glacerait le sang.

Il est donc nécessaire d’actualiser ces discours hérités dans une critique rétroactive. Les théories et références de l’architecte sont éclectiques. Tout, absolument tout, est justifié par un discours protéiforme. Les volumétries pyramidales sont influencées par les Aztèques. Les typologies de quartiers et de bâtiments s’organisent selon des principes masculins ou féminins. Les volumes bâtis massifs sont justifiés comme des collines répondant à un supposé manque de relief pour la fabrique d’un horizon. Les formes sont des échos aux dunes, aux vagues, aux voiles de bateaux, aux Cévennes qui se devinent au loin. Les logiques de placettes s’inspirent d’héritages vernaculaires de villages français. L’approche paysagère et urbaine s’ancre dans un discours sur le climat dépeint comme extrême. Les logiques constructives et de plantations sont à la mesure du soleil brûlant, des vents fous et de l’air salé corrosif. Balladur qui se destinait aux lettres et fut élève de Jean-Paul Sartre lie tous ces éléments dans une narration philosophique humaniste qui fabrique une fiction donnant l’élan à la fabrication d’une ville-fête. Une « civilisation des loisirs »8 proposée comme une contre-proposition à la condition humaine moderne qui serait celle d’un quotidien du travail et de la productivité. « J’embrassais l’hérésie »9 nous dit Jean Balladur. La Grande-Motte, forte de ce désir d’être multiple, est complexe. Elle se confronte désormais à la réalité d’être concrète, d’être béton.

SPÉCULATION BAS RÉSILLES

Dans la société française des années 1960-70, les marges arrivent à secouer la société et ses productions culturelles. Les contre-cultures s’expriment vigoureusement et viennent même d’ailleurs. Les nouvelles musiques, l’affaiblissement du poids des religions, les droits que les femmes s’arrachent, les moyens de contraception, les modes textiles et capillaires, les nouvelles drogues et molécules ; les corps sont sous influences et changent. En construisant une ville balnéaire en 1960-70, on construit un paysage pour de nouveaux corps, des corps qui montrent leur peau, qui consomment et se consomment différemment, dont le sexe affleure10. Il se crée un nouveau contexte national influencé par des mouvements idéologiques, étudiants, hippies, activistes ou révolutionnaires, et avec une ouverture vers le monde nourrie par de nouvelles logiques globales faites de satellites, d’avions, de télé, etc. Dans une culture du divertissement et du loisir, la place de la fête change, elle image mieux que jamais l’évolution rapide des mœurs dans une société qui se libère. Libérée diraient certains, d’autres diraient qu’elle se dévergonde. L’ambiguïté du terme s’active dans le passage du qualificatif au verbe. Être un·e dévergondé·e ou se dévergonder – se dévergonder offre la possibilité d’un processus choisi qui parle d’appropriation des mœurs pour les faire siennes, les malmener voire les refuser. L’une des principales questions qui se pose dans cette France qui change est celle de la classe. Comment se dévergondent les Français·es en fonction de leurs classes sociales ? Comment se dévergonde un Jean Balladur par exemple ? Les nouveautés qu’il espère proposer à travers la Grande-Motte ne sont-elles qu’en fait une architecture qui s’espère dévergondée ? Soit, une architecture en mini-jupe, une architecture boule à facette, une architecture à rouflaquettes. Comment ces influences, hippies, yéyé, psychédéliques, pré-disco, néo-précolombiennes, post-chrétiennes, mais inspirées tout de même, ces préceptes architecturaux genrés voire sexualisés, sont concoctés par un homme qui voit dans l’opportunité balnéaire la capacité de créer une ville spectacle ? Une ville qui s’amuse. Un modernisme qui se déguise. Un modernisme travesti qui devient image d’une altérité. Malgré tout, un modernisme qui s’auto-instrumentalise voire se nie.

Jean Balladur nomme comme l’un des enjeux architecturaux principaux de la Grande-Motte la question de la modénature à l’ère du béton. Il s’approprie le béton moderne et cherche à en utiliser les propriétés liquides pour le façonner dans des courbes et lignes qui puissent faire d’une pierre trois coups. Proposer par le style un pied-de-nez assez populiste comme une critique de l’orthogonalité moderniste. Embrasser un discours symboliste qui repose sur des formes évocatrices multiples. Enfin, fabriquer des objets architecturaux massifs dont le traitement des façades en fait des sculptures. Comme des Vasarely11, chaque bâtiment est une exploration de la question du motif. Un motif habité, mais aussi un habit qui drape un modernisme rigide. Balladur dit l’importance de la question du béton dans son projet pour ses propriétés permettant le développement de résilles12. Dès lors, le pédé en moi se jette dans la possibilité de considérer la Grande-Motte comme une ville en bas résilles, une ville drag-queen. Une grosse ville brutasse, mais qui trouve dans ce contexte balnéaire un ailleurs pour exprimer une personnalité qui refuse cet héritage moderne normé. Un endroit autre, où l’on ne vit plus pour le quotidien, mais où on festoie, on s’amuse, on bronze, on danse. Cette architecture embrasse alors cette personnalité, enfile ses bas et fait la fête.

Dans les flous et les froufrous de son discours exubérant, je vois une lecture possible, celle de l’homme parisien, hétérosexuel, qui ne se rend pas compte à quel point son projet est flamboyant13.

En tant que personne queer, je connais très bien ce sentiment qu’est celui de l’auto-instrumentalisation. On passe par des phases qui nous font développer des discours qui sont confus car ils sont des négociations en réponse aux modèles normés dans lesquels nous avons évolué. Je ne doute pas de l’engouement et des désirs révolutionnaires de Balladur, mais je trouve excitante l’hypothèse que son discours d’auteur-architecte s’auto-instrumentalise pour être à la hauteur du cahier des charges. Alors, l’enjeu principal d’un projet devient la nécessité même de faire manifeste. C’est là que se pose la question de l’opportunité. Avoir l’opportunité de faire manifeste ou faire manifeste par opportunité. Ce qui m’anime ici, c’est de pousser la théorie que la Grande-Motte est un projet qui travestit le modernisme pour en faire une créature. Cet exotisme architectural découle, je pense, d’un mélange d’influences qui dépassent le discours, voire la conscience de l’auteur. Plus que de faire de la ville un manifeste, c’est dans une proposition de transformer la condition humaine en condition balnéaire le temps de quelques vacances que Jean Balladur s’engouffre. Gonflé de désirs humanistes, il déploie à travers les outils qui sont les siens une théorie des corps post-modernes. Cette théorie pense la Grande-Motte comme une contre-proposition à la quotidienneté. C’est dans cette vision binaire que semble se fabriquer un projet qui s’organise à distance d’une vie post-industrielle moderne, rendue accessible le temps de quelques semaines d’été. Une ville échappatoire où s’oublier dans des plaisirs et désirs modelés par un architecte en chef. L’image de « Paradis perdu » nous revient là, en pleine figure. Il s’agirait donc de voir dans la Grande-Motte une proposition pour une architecture de l’intensité : intensité des vacances, de la fête et du soleil brûlant. Cependant ces intensités parlent d’impermanence et se frottent à la réalité de faire ville, une réalité qui une fois fabriquée, parle de toutes les saisons et du temps long. C’est hors de la fête, de l’été, du cagnard et des nuits chaudes, mais dans les intersaisons que la drag-queen attend le retour de la fête, et nous montre son vrai visage.

SPÉCULATION STOP

Les deux premiers bâtiments, le Provence et le Grand Pavois sortent de terre en 1967 et sont livrés en 1968. C’est le début d’une construction à une cadence folle et qui s’accélère durant les années 1970. Architecturalement, une logique esthétique reconnaissable signe la proposition de l’architecte en chef. Des typologies de bâtiments en formes de pyramides, bonnets d’évêques et conques de Vénus pour la plupart dont les façades sont faites de modules de balcons et de voiles de béton qui fabriquent des motifs. Une ville ornementale, une ville psychédélique. Un décor. Un décor dans lequel on mange des glaces. On fait de l’auto tamponneuse. On va en discothèque. Mais l’été seulement. Le reste de l’année, on arpente des rues et des allées dont la majorité des devantures sont closes pendant de longs mois. Le soir, les façades de ces pyramides et autres bâtiments hauts expriment par le nombre de salons plongés dans le noir, le degré d’inoccupation de cette densité bâtie. C’est dans les hivers que se mesure la qualité architecturale. Depuis les intérieurs d’appartements qui sont à l’image de l’élan capitaliste et promotionnel qui les a motivés, souvent trop petits, hyper ergonomiques, trop optimisés pour permettre l’expression de l’habitant·e. L’habitant·e est un·e occupant·e qui n’a été envisagé·e pour la plupart que comme un·e visiteur·se de passage. En échange, il·elle se voit gâté·e par un balcon vendu comme un bonbon. Le climat plutôt doux tout au long de l’année permet certes de faire de ce balcon une véritable valeur ajoutée, mais dans la grande majorité ne suffit pas à faire de ces logements des propositions architecturales généreuses. Mais c’était bien là le cahier des charges : fabriquer la densité afin d’offrir une destination touristique pour les masses. C’est donc un problème secondaire que d’envisager la question de l’habitant·e perpétuel·le qui a besoin de plus que du modèle du studio ou de la studette pour vivre.

Pourtant, dès sa conception, le projet de la Grande-Motte s’envisage aussi comme une ville à part entière, avec ses équipements et services publics qui lui permettent d’attirer des grands-mottois·es à l’année. Au début des années 1990, quand nous nous y installons avec ma sœur et mes parents, la population est d’environ 5 000 habitant·es14, ce qui représente une densité d’environ 475 habitant·es au km2. D’après son office du tourisme, en 1996 la ville a une capacité d’accueil évaluée à 104 063 personnes15. Ce chiffre se traduit dans une densité potentielle de 9 885 habitant·es au km2. Pour comparaison, la densité de Paris intramuros en 202016 est autour de 20 000 habitant·es au km2. Nous passions donc de 5 000 à près de 100 000 l’été. Ces caractéristiques et tous les mouvements liés au tourisme font qu’il y a près de deux millions de visiteur·euses par an à la Grande-Motte.

La Grande-Motte vécue au long cours permet de voir s’exprimer les divers groupes sociaux dans le découpage de sa carte en quartiers distincts. Le quartier des Villas et du Golf avec des maisons aux prix défiants ceux de la côte d’Azur. Le quartier du Centre avec ses pyramides abritant un mélange d’appartements résidences secondaires ou pour la location touristique avec des logiques immobilières définies par le « vue mer »17. Le quartier du Ponant fait d’immeubles de tailles moyennes plus résidentiels où habitent les classes moyennes ou pauvres ; c’est celui où j’ai grandi. Celui du Couchant se compose d’immeubles en conques de Vénus et bonnets d’évêques essentiellement occupés par des touristes, c’est-à-dire essentiellement inoccupés hors-saison. Il s’étend vers le quartier des plages du Grand Travers et du Petit Travers où de larges campings ont été maintenus aux marges. Enfin, le quartier du Point Zéro alias le Quartier de la Thalasso, qui est comme celui du Couchant, fait d’immeubles de logements surtout pour les touristes. Les habitant·es les plus modestes et vivant ici à l’année, sont dispersé·es dans toute la ville, souvent dans les appartements qui sont les moins attractifs à la location saisonnière. Soit, les rez-de-chaussée d’immeubles quasi-vides, les logements les plus petits ou ceux avec « vue parking ». La totalité de la population (autour de 6 000 à mon époque) dépend des mêmes équipements publics pensés dès sa conception ; ils sont les lieux du brassage social. Se crée une vie annuelle de petite ville qui repose sur une école maternelle-primaire et un collège, un conservatoire municipal de musique et un tissu associatif fort. Pour celleux qui comme nous y vivent à l’année, il se forme une microsociété dans une fabrique hypertrophiée.

Il faut croire que les logiques de classe s’expriment fort sous le soleil. Dans un contexte où l’on est beaucoup dehors, où l’on se montre à la plage ou en terrasse, et dans cet univers très commerçant, s’organise une mentalité de petite ville se sachant mais surtout se désirant unique et différente. En réalité, un village plus qu’une ville, qui se sait sous stéroïdes vu sa capacité à croître de façon saisonnière et qui est fière de sa musculature. Dans cette cité toute neuve se fabrique un esprit chauvin – étrange. Il s’y développe aussi une mentalité machiste, qui s’auto-caricature à souhait. Ces aspects s’expriment aussi dans les suffrages : la ville s’aime à droite, voire bien-bien à droite sans jamais franchir le cap de l’extrême. Une forme de mimétisme entre destinée urbaine et destins des habitant·es semble être à l’œuvre. Dans ce lieu sans passé arrivent des gens sans passé. Des personnes aux parcours complexes choisissent la Grande-Motte comme point de chute et se retrouvent là « on ne sait pas bien pourquoi ». Mais ces logiques de petites villes font que la rumeur va bon train. C’est depuis mes souvenirs d’enfant, alors que l’on me mettait en garde contre les fadas18 que ces aspects me reviennent.

Je n’oublie pas que la Grande-Motte fut aussi le terrain de jeu d’un enfant qui, dans la richesse des espaces publics, a vécu une multiplicité de sensations offertes par la ville elle-même. Ces sensations, je les invoque ici pour leurs qualités sensorielles et sensuelles. Ce qui fait de la Grande-Motte une ville autant qu’un paysage se traduit dans une expérience naturalo-synthétique extrêmement riche. Dans cet hybride, un monde composite se dessine. Un monde où la spéculation financière a généré des logiques architecturales denses et des objectifs marketing rentables. En négatif de ce plan de masse s’organise sa réciproque, dans les entre-deux, des espaces publics opulents voire disproportionnés et motivés par une logique charitable. Balladur a réussi à faire de l’espace public le véritable triomphe de la Grande-Motte. Aussi artificiel qu’il soit, ce territoire fabriqué est aussi une théorie du vent renforcée par une pensée du paysagisme menée par Pierre Pillet19 et ancrée dans la notion d’endémisme. La végétation ancre la ville dans les temps longs, au fil des quatre saisons.

Allées de béton matricé, aiguilles de pins, gazons plus ou moins secs, dunes, sable, jetées faites de blocs de pierre herculéens, passerelles piétonnes, bancs et parkings tissent un réseau complexe et vaste. Une horizontalité ample et généreuse, faite de situations et de textures diverses et variées. Une horizontalité qui pense le piéton – on peut voir là un slogan d’architecte. Mais si l’on s’y attarde réellement, on commence à percevoir que c’est dans un rapport sensible au corps que l’appréhension des horizontalités nous informe. Dans un contexte où les corps se meuvent vêtus ou en maillot, au vent et au soleil, le jour et la nuit, on commence à percevoir que la peau devient un outil de mesure de l’expérience de la ville. Les pieds nus dans la mer, les pieds nus dans le sable chaud, les pieds nus sur le béton, les pieds nus sur le goudron du parking, les pieds nus sur le paillasson de l’immeuble, les pieds nus sur le carrelage de la salle de bain, les pieds nus rincés dans l’eau du bidet, les pieds nus sur le balcon pour étendre son maillot. En hiver, les mêmes pieds cette fois chaussés arpentent les mêmes endroits. Voilà dans la richesse de ces sensations pourquoi le projet d’un paysage artificialo-paysager réussit. Il réussit à procurer des sensations à des corps sensibles.

SPÉCULATION SEXE

J’ai 15 ans. Après mon cours de saxophone avec mon copain Paul qui fait de la clarinette, on dépose nos instruments chez lui, on s’enfile un goûter, on prend nos vélos et on pédale direction la plage du Grand Travers. Elle est aux limites de la Grande-Motte, une fois les campings dépassés c’est l’endroit le plus reculé qui soit pour aller se baigner. Y a moins de monde et moins de risques. Moins de risques de se faire choper quand on se roule une pelle vite fait car on n’en peut plus de se retenir. C’est de moins en moins maladroit car ça fait un petit moment que ça dure avec Paul et c’est de plus en plus dur de se retenir en public. C’est donc de plus en plus risqué. Mais ce qui se passe au Grand Travers ça se sait. À chaque fois qu’on attache nos vélos, on rigole du fait qu’on pourrait aller dans les dunes à droite de la route sur laquelle on se trouve, plutôt que d’aller sur la plage à gauche. On sait aussi ce qu’il s’y passe car depuis la position élevée de la fenêtre du bus qui me ramène du lycée en longeant les dunes et la pinède il m’est fréquent de voir au loin des types faisant le guet en maillot voire nus.

Mes parents progressistes qui ne m’ont jamais baptisé, me demandent souvent si les jolies amies qu’ils voient évoluer autour de moi ne sont pas plus que des amies. Un jour, une boîte de préservatifs fait son entrée dans la salle de bain comme « un recours si nécessaire » même s’ils disent bien qu’il est hors de question qu’il se passe quoi que ce soit sous leur toit. C’est « une sécurité quoi ». Une sécurité qui leur confirme qu’ils sont progressistes. Jamais je n’aurais touché à leurs capotes bonne conscience.

Retour plage du Grand Travers avec Paul, cette fois, j’insiste un peu « viens, on va dans les dunes cette fois ». Je le teste autant que je me teste moi-même car rien que de le dire j’ai le cœur qui palpite. Il joue l’hésitation un peu plus longtemps que son jeu d’acteur lui permet d’être crédible. Je désamorce en lui disant qu’on a qu’à aller se baigner. Un peu plus tard allongés sur nos serviettes, je lui dis que j’ai acheté des DUREX au distributeur. On en a tous les deux envie et l’attente se fait sentir. Il me dit que dans l’idée il est ok mais la question c’est : « où ? » ; il a trop peur de croiser des gens qu’il connaît, ou même les flics, dans les dunes. Il y a une légende urbaine qui dit qu’un juge de Montpellier a fait la une du Midi Libre après s’être fait choper avec un mineur en plein acte.

Paul s’approche de mon oreille et chuchotte :

– « Imagine on tombe sur ton père dans les dunes. »

– « Aha. Vas-y ta gueule ! »

Je lui réponds que moi aussi j’ai trop peur de croiser des gens mais qu’à chaque fois qu’on vient ça a l’air désert, qu’on ne voit jamais de flics aux abords et qu’aussi, c’est quand même hyper excitant de braver ses peurs. Il me dit qu’il ne veut pas être vu depuis la route et que si moi je vois des types depuis le bus c’est que ça veut dire que c’est trop exposé, trop risqué. Je sens qu’il s’agace, je me tais. Je me redresse et check autour de nous puis je me penche et lui fais un bisou sur l’épaule. Je me lève et vais me baigner. Quand je sors il me dit qu’il doit rentrer et que je l’ai saoulé à lui foutre la pression. Je lui dis ok on rentre il me dit que non, qu’il rentre tout seul. Je commence à ramasser ma serviette mais il répète ; il veut être seul. Il se barre. Je reste penaud, énervé d’avoir été poussif. Je me décide à rentrer aussi. J’arrive à mon vélo. Je remets mon t-shirt et mes chaussures. Encore énervé, je me décide. Je m’éloigne de mon vélo, entre dans les dunes et me dirige vers la pinède. Je suis hyper stressé, j’ai l’impression que je prends le risque de me faire égorger. J’avance toujours vers la pinède et là, à la lisière, à la limite entre ombre et soleil, mon regard tombe sur un sac plastique noué à une branche. Je réalise une fois que j’arrive à ce sac bleu pâle que cette tâche colorée a comme guidé ma progression vers la pinède. En transparence, j’aperçois le contenu du sac : bouteilles plastiques, PQ, emballages et capotes usagées. D’un coup, ça rend tout ça très concret et ça me panique. Là, en plus, je me sens à découvert ; je continue donc et m’enfonce plus profondément dans l’ombre des pins. Quasi immédiatement, j’aperçois un vieux. Il doit peut-être avoir 60 ans, allongé sur sa serviette, à poil. Il est à 15 ou 20 mètres de moi. Je ne sais pas s’il m’a vu mais je détale pour retrouver mon vélo. Je décroche mon cadenas en hâte et pédale, sur le trajet du retour, je sens le dégoût de tout.

Paul n’existe pas. Paul est une fiction. Je l’invite ici pour parler de l’adolescent que je n’ai jamais été. Le caractère fictif se situe en creux, dans l’histoire d’une relation plausible mais impossible. La relation est fictive mais les lieux et le contexte, eux, sont bien réels. Se retourner sur l’endroit des impossibilités sexuelles et amoureuses de mon enfance et de mon adolescence, c’est comprendre comment la ville elle-même contribue à donner forme et substance à un rejet de ce que je suis. L’espace domestique représente l’impossible, les espaces publics expriment la peur et le lieu de rencontre évoque la rumeur.

Je ne me rappelle pas pourquoi et comment je l’ai su, mais ça se sait. « Ça se sait ». Ça se sait qu’il s’organise aux lisières de la ville dans l’épaisseur de dunes et de pinèdes, des rencontres homosexuelles de plein air. Du sexe dans l’espace public. Une pratique pour laquelle je n’ai alors pas le vocabulaire : du cruising. Ça se passe sur une langue de terre étroite entre Méditerranée et Étang de l’Or qui joint La Grande Motte et Carnon, sur la route de Montpellier. Elle est constituée en parallèle de la plage de sable du Grand Travers, d’une toute petite route qui dessert les plages et campings, puis de dunes et pinèdes et enfin d’une route départementale de quatre-voies elle-même bordée par l’étang. J’emprunte quotidiennement cette départementale en bus pour aller et revenir de mon lycée de secteur à une vingtaine de kilomètres à Lattes, près de Montpellier.

Ce que la ville ne tolère pas s’organise à ses limites. Dans une partie du territoire si étroite qu’elle est comme un appendice fantôme pour une fonction sociale soupape où s’exprime le pervers, le sale. Au Grand Travers, les pédés sucent des bites à l’ombre des pins, suffisamment loin du centre-ville pour que les bâtiments pyramides ne soient plus que les ponctuations d’un horizon artificiel. Un non-lieu, rebut de la ville où se passe ce qu’elle y refuse et où c’est le paysage naturel qui lui, l’accueille. Ce lieu est aujourd’hui un lieu de fabulation pour l’adolescent que je n’ai pas pu être. Si j’avais été adolescent à Marseille à la même époque, je n’aurais certainement pas été plus épanoui sexuellement. Mais il s’est fabriqué dans les lieux de mon adolescence un rapport à l’espace public et au paysage qui parlent de corps et de sensations qui s’entrechoquent entre désir et peur, entre excitation et inhibitions. Il m’est impossible d’envisager la Grande Motte uniquement comme un projet de ville-fête pensée autour de la libération des corps quand le mien s’y est contraint. Les multiples conjectures qui faisaient de la société française des années 1990-2000 ce qu’elle était, s’appliquent à la Grande-Motte comme ailleurs. Mais la proximité directe de ce lieu de drague a rendu très concret que ce que je me refusais, c’était aussi ce que la ville refusait. La ville me traitait de pédé elle aussi, car je prêtais attention à ces lieux qu’elle prétendait ne pas avoir ou ne pas voir mais qu’elle rendait pourtant sujet à la rumeur. Maintenant que j’envisage la Grande-Motte comme une drag-queen post-moderne, j’envisage d’y retourner avec Paul. Je ne pense pas que l’espace public nous tolère mieux aujourd’hui ; mais on s’en fout parce que désormais nous sommes ravis à l’idée d’aller pouvoir nous étendre nus, sur nos serviettes, dans les dunes du Grand Travers ★

- Voir : Hartman, Saidiya. 2021. Venus in Two Acts. Éditions Cassandra. Première édition 2008. Small Axe no 26 Éditions Indiana University Press. ↩︎

- Voir : Ragot, Gilles. 2014. La Grande-Motte, l’invention d’une cité balnéaire pour tous. Le Moniteur [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.lemoniteur.fr/article/la-grande-motte-l-invention-d-une-cite-balneaire-pour-tous.1348259 ↩︎

- « Tablette de cire » au sens de page blanche. Fait référence aux tablettes de cire antique utilisées pour l’écriture et dont les philosophes tels que Platon font l’usage pour imager leurs propos sur la connaissance et la mémoire. ↩︎

- L’office du tourisme de la Grande-Motte dédie une part importante de son site internet à l’histoire et au patrimoine de la ville. On peut y lire « La mission Racine était dotée en 1963 de 3 milliards de Francs pour le développement de 500 000 lits touristiques répartis sur six stations du littoral dont La Grande Motte ». Source : https://lagrandemotte-architecture.com/la-mission-racine-un-projet-pharaonique/ ↩︎

- « La Mission interministérielle a développé l’action d’un organe de coordination interdépartementale dans le domaine particulier de la démoustication : l’Entente interdépartementale pour la démoustification (EID) ». Source : https://francearchives.gouv.fr. ↩︎

- « D’après Benveniste, (1969, p. 148 sq.), augere consiste avant tout à poser un acte créateur, fondateur, voire mythique, qui fait apparaître une chose pour la première fois », issu de : Bilheran, Ariane. 2016. L’Autorité : Psychologie et psychopathologie. Éditions Armand Colin. Source internet : https://www.cairn.info/l-autorite–9782200611750-page-23.htm ↩︎

- Ragot, Gilles. 2018. Jean Balladur : Une Pensée Mise en Forme. Les Éditions du Patrimoine. ↩︎

- Ragot, Gilles. 2014. La Grande-Motte l’invention d’une cité balnéaire pour tous. AMC [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.amc-archi.com/article/la-grande-motte-l-invention-d-une-cite-balneaire-pour-tous.45963 ↩︎

- Ibid ↩︎

- Balladur exprime dans sa pensée sur les corps balnéaires un désir pour la frivolité et la nudité qu’il s’empresse de féminiser et d’infantiliser : « Il fallait, aussi, ajuster la mesure des lieux, à la mesure du corps des futurs estivants : les promenades au pas des promeneurs, les terrasses des cafés au soleil couchant, les places aux joueurs, les commerces à la frivolité des femmes, le port à la garde des bateaux, la place à la nudité des baigneuses et aux jeux des enfants. » Ibid ↩︎

- Référence à l’œuvre de l’artiste plasticien Victor Vasarely (1906-1997) connu pour avoir créé l’art optique, et ses explorations sur le motif et les modules géométriques ↩︎

- Les termes de modénature et de résilles sont employés de concert pour décrire les logiques constructives et esthétiques guidant le développement de façades de béton.

Voir Balladur, Jean. 1964-1984. Pyramide du port, tracé régulateur des résilles en béton. Dessin d’architecture. Tirage sur papier rehaussé au graphite. 58,5 x 41 cm. Collections du Centre Georges Pompidou.

Voir aussi, Jean Balladur interviewé par André Parinaud. 1973. Présentation de l’architecture de la Grande-Motte par Jean Balladur, ORTF. Archive INA, publication : 2022. Disponible à l’adresse : https://fresques.ina.fr/rivages-heraultais/fiche-media/HERAUL00110/presentation-de-l-architecture-de-la-grande-motte-par-jean-balladur.html ↩︎ - Le terme flamboyant est ici utilisé dans son ambiguïté anglo-saxonne. « Being flamboyant » ne signifie pas seulement : être exubérant, il s’agit également d’exprimer, d’embrasser voire d’incarner des formes queer qui résistent à la norme. Je choisis ici de renvoyer vers le flamboyant Fred Herko dont la dernière performance dansée se conclut en un jeté défenestré. Ce suicide que performe Herko (1936-1964) fait l’objet d’un chapitre dans le livre de José Esteban Muñoz, 2009. Cruising Utopia : Chapter 9 : A Jeté Out The Window : Fred Herko’s Incandescent Illumination. Éditions NYU Press.

À la page 150 l’auteur nous parle de faggy flamboyance : « Herko wore insane outfits and performed at a very high level of faggy flamboyance that could only be understood as expressive exuberance ». ↩︎ - Source INSEE, RP 1967 à 1999 dénombrements. Disponible à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-34344 ↩︎

- Source Office du Tourisme de la Grande-Motte via PERSEE. Disponible à l’adresse : https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_2000_num_187_3_7029 ↩︎

- Source INSEE. Disponible à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-75 ↩︎

- Employé à gogo dans toutes les vitrines des nombreuses agences immobilières grand-mottoises ↩︎

- Synonymes de fada : « piqué (familier) – tapé (familier) – timbré (familier) » d’après le dictionnaire Larousse. Disponible à l’adresse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fada/32643 ↩︎

- Captation d’un débat présenté par Ravel Diane de 2020. La Grande-Motte : la station balnéaire qui ambitionne d’être une ville. Cité de L’Architecture et du Patrimoine. Bernadette Blanchon invitée de ce débat revient sur l’aspect paysager mené par le paysagiste Pierre Pillet. Disponible à l’adresse : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/la-grande-motte-la-station-balneaire-qui-ambitionne-detre-une-ville ↩︎

Article publié dans le cadre d’un partenariat avec « La balnéaire ». L’exposition et la publication « La balnéaire » sont créées par Milena Charbit et l’agence d’architecture et d’urbanisme Concorde avec l’association Eileen Gray.Etoile de mer.Le Corbusier et le Centre des Monuments historique en partenariat avec Plan libre / Maison de l’architecture Occitanie-Pyrénées et le Fonds de dotation Quartus pour l’architecture.