Hugo Soucaze est architecte et doctorant en études de genre au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS et en architecture au Louvain Research Institute for Landscape, Architecture, Built environment de l’UCLouvain. Sa thèse explore les pratiques, les discours et les imaginaires spatio-techniques développés au sein du mouvement éco-queer. Il est enseignant en sciences sociales à l’ENSA Versailles et est membre du comité de rédaction de la revue Habitante (★★★)

Ekuthuleni est un lieu de retraite méditative situé dans les Pyrénées. Noon, l’initiateur de ce projet, est actuellement la seule personne ày habiter au quotidien. Depuis 2012, plusieurs personnes ont cohabité avec lui et ont participé à construire et à faire vivre cet espace pour accueillir des retraitant·es. Aujourd’hui, deux personnes font partie de l’association, habitent le lieu sur des moyennes périodes et organisent des retraites ou des ateliers d’écoconstruction. Bien que Noon paraît vivre seul tel un «ermite»,comme il se plaît à le dire, Ekuthuleni est pourtant peuplé de visiteur·euses, d’ami·es, de vivants non-humains, d’objets, de matières, d’énergies, et font de cet espace un organisme vivant dont Noon est l’un des éléments participants au métabolisme.

Ce texte est le récit d’un espace. Non pas le récit d’une architecture comme bâti, ni même comme paysage, mais celui d’une architecture comme lieu de vie, comme milieu, comme organisme vivant. Pour cela, la proposition est la suivante :faire le récit d’un lieu de vie à travers le par-cours de la personne qui y habite. Le parcours comme trajectoire de vie, biographique, mais aussi, plus littéralement, comme trajets dans l’espace du quotidien. Un récit personnel donc,à la fois individuel et collectif.

Si d’un côté, le champ de l’écologie queer a majoritairement été étudié d’un point de vue épistémologique et historique1, et celui de la géographie queer, de l’autre, s’est focalisé sur l’urbain comme espace privilégié de l’émancipation LGBTQI+2, il s’agira ici d’étudier les trajectoires spatiales et les pratiques quotidiennes d’une personne dont on peut qualifier le mode de vie d’éco-queer. Ainsi, on s’inscrira dans la continuité des approches critiques de la « métro normativité »3 des recherches sur les vécus queer, en s’inspirant des travaux en anthropologie et sociologie rurale sur les « terres lesbiennes4 ».

Par ce récit monographique, il n’est pas tant question d’enquêter sur une dynamique de « retour à la terre » queer, ou même sur une éventuelle architecture éco-queer, mais plutôt de décrire, par l’espace et la matière, ce qu’est une potentielle critique en acte éco-queer de l’habiter.

ENTRE ÉCOCONSTRUCTION ET MÉDITATION : FAIRE PARTIE DU MÉTABOLISME D’UN MILIEU

J’ai séjourné à Ekuthuleni une semaine au mois de décembre lors d’une « retraite d’activité » qui mêle méditation au lever et au coucher du soleil,écoconstruction et tâches quotidiennes le jour. Je suis arrivé un jour de grande pluie avec la personne qui m’accompagnait pour ce séjour. Noon nous attendait sur le parking d’un hameau un peu en hauteur, dont il m’avait indiqué le chemin à suivre depuis le village le plus proche. Depuis ce hameau, un chemin menant à Ekuthuleni, situé tout en haut de la colline, nous y emmènerait à pied en moins de 10 minutes. Mais il pleut beaucoup, le terrain est très glissant et boueux, j’ai mon sac à porter et lui a des matériaux de construction dans son coffre. Il nous dit de garer notre voiture, de monter dans son 4×4, et nous conduit en passant par un chemin plus plat et accessible en voiture faisant un détour sur le flanc de la colline.

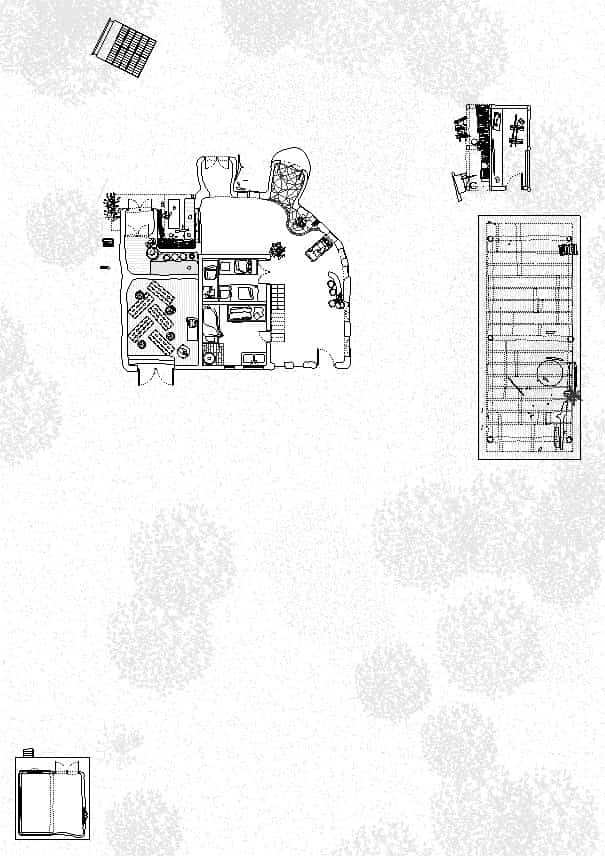

Nous arrivons dans une clairière entourée d’une clôture en fil de fer basse, pour que les moutons et chevaux en liberté appartenant à un voisin n’entrent pas. Cet espace est peuplé de végétation et de petites constructions clairsemées. Au centre, se trouve la maison principale faite de bois,de terre, de chaux et de verre, vers laquelle nous nous dirigeons. En entrant dans la maison, nous nous déchaussons dans le petit sas, et je trouve une paire de chaussons à ma pointure sur une petite étagère. Il fait chaud, le poêle est allumé. Je dépose mon sac dans la mezzanine du dortoir qui se trouve dans le cœur de la maison, qui est en fait la première cabane de berger·e à avoir été construite sur ce terrain. Puis je retourne dans la cuisine/salle à manger formant un L autour du dortoir. Deux autres personnes qui allaient passer la semaine avec nous étaient déjà arrivées et sont en train de préparer le dîner et d’allumer le poêle du dortoir. Il faut préciser que nous sommes cette semaine en majorité queer et, bien que certaines retraites soient organisées en non-mixité queer, celle-ci est « mixte ».

Noon s’était occupé de faire l’ensemble des courses et nous avions au préalable participé aux dépenses du gîte et du couvert à travers l’as-sociation. Il nous montre le tableau sur lequel nous devons écrire nos noms pour effectuer en alternance les tâches quotidiennes : s’occuper du feu, préparer les repas, laver l’espace commun, laver la vaisselle. Énumérées ainsi, ces tâches semblent être les constantes du travail domestique, mais je comprendrai par la suite qu’elles impliquent toute une série d’actions, de régime d’attention et de méthode, de manière à maintenir le métabolisme de ce qui m’apparaîtra au fil des jours comme un organisme vivant. Exemple : avant le dîner, Noon est allé vérifier que le feu du poêle de la cabane où il dort au sud de la maison principale ne s’était pas endormi et est allé rebrancher le câble électrique qui relie Ekuthuleni (qui est en dehors du réseau électrique,d’eau et d’assainissement) à une maison voisine dans le hameau, car le vent l’avait débranché.Le lendemain matin, nous avons rendez-vous à7h30 dans la salle de méditation, qui se trouve dans une extension à l’ouest de la maison principale. Noon s’est levé en avance pour faire chauffer le poêle de cette pièce. Il fait nuit, je sors de la maison avec ma lampe frontale et je vais aux toilettes sèches situées à l’est de la maison, derrière le cabanon à outils et les bûches. Au sud de celui-ci, se trouve le préau sous lequel se font les méditations extérieures quand le temps le permet. En arrivant la salle est très sombre, seulement éclairée par la lumière de la flamme. Noon guide la méditation, elle dure environ trois quarts d’heure, puis progressive-ment le soleil se lève et lorsque nous ouvrons les yeux au son du bol tibétain, il fait jour.

De retour dans la pièce commune, Noon s’occupe du petit-déjeuner pendant que la personne qui s’était inscrite pour s’occuper du feu ce jour,transvase des bûches de l’abri à la trappe accessible depuis l’extérieur, qui donne à l’arrière du poêle. Le bois a été coupé dans la forêt qui fait partie du terrain. Après la méditation, l’ambiance est plutôt silencieuse. Chacun·e se sert sur le comptoir central et s’assoit, le regard en direction de l’extérieur, sur les petits tabourets devant les tablettes construites le long des fenêtres. Ce jour-là, je m’occupe de la vaisselle et, comme Noon me l’a expliqué la veille, la citerne – située en hauteur sur une tour, au-dessus du sas de la salle de bain – ne contenant qu’un mètre cube d’eau, il faut donc économiser l’eau et ne faire la vaisselle qu’une fois par jour, après le déjeuner. Je réunis la vaisselle salle sur le comptoir à coté de l’évier et y verse seulement un fond d’eau usée de la bassine de la veille pour éviter que la saleté ne sèche.

Aux alentours de 9h30, nous nous habillons pour l’atelier d’écoconstruction. Nous récupérons les batteries des visseuses qui avaient chargé la nuit par la trappe dans le sol de la cuisine — le seul endroit où des prises électriques sont disponibles, de manière à limiter la consommation d’énergie et l’usage des téléphones. Puis nous récupérons dans le cabanon, les outils et les matériaux, le bois, le sable, la chaux, la paille.Les cabanes en construction sont situées au sud-ouest du terrain. Le plancher, la structure, le toit et les menuiseries sont déjà construits. Deux personnes s’occupent de visser des tasseaux de bois à distance des murs pour y loger l’isolation en paille et deux autres s’occupent d’appliquer l’enduit en terre, sable et chaux sur les parties où l’isolation était faite.

À midi, pendant que la personne préposée à la préparation du déjeuner se dirige vers la cuisine, Noon doit aller pomper l’eau dans le hameau, car la citerne commence à être vide. En été, il utilise l’énergie solaire du hameau pour faire marcher la pompe, mais en hiver les rayons ne sont pas suffisants, il a alors investi dans un générateur au fioul. Le déjeuner est prêt, nous nous asseyons à nouveau sur les tabourets le long du mur vitré, mais cette fois-ci tourné·es les un·es vers les autres et nous discutons. À la fin du repas, pendant qu’une personne fend des bûches à la hache sur le rondin de bois disposé devant le cabanon,je m’attelle à la vaisselle. Je vide la bassine d’eau usée et les casseroles dans le jardin. Je remplis un bac de rinçage d’eau froide depuis le robinet intérieur relié à la citerne. Il y a un panneau solaire dans le jardin relié à un robinet extérieur,mais en hiver l’eau en sort seulement tiède. Je verse donc de l’eau de deux des trois bouilloires chauffées sur le poêle dans l’autre bassine, j’y ajoute le liquide vaisselle biodégradable et je remplis d’eau froide les bouilloires avant de les reposer sur le poêle. Puis nous repartons sur la cabane en construction aux alentours de 14h.

À 17h30, je me dirige vers la cuisine pour préparer la soupe. Les légumes sont rangés à l’extérieur dans un garde-manger : une malle abritée exposée au nord juste derrière l’évier. Certains des légumes sont du jardin et d’autres viennent de l’épicerie. Les plus fragiles, ainsi que les produits laitiers, sont conservés dans un plus petit coffre à tiroirs, isolé et fermé par un loquet : c’est le « réfrigérateur » sans électricité. Il commence à faire nuit et l’éclairage tamisé se fait au moyen d’une guirlande à led qui serpente les pourtours de la pièce à l’angle du plafond. Au-dessus de la gazinière et du plan de travail, se trouve un panneau à led qui s’allume grâce à un détecteur de présence et est alimenté par une batterie rechargée la journée par de petites cellules photovoltaïques situées à l’extérieur. Je remplis une cocotte à partir de l’eau chaude des bouilloires et termine de faire bouillir l’eau sur la gazinière avec des légumes que j’ai préalablement découpés. Une fois la soupe prête, je place la cocotte dans un coffre en bois situé à côté de la gazinière et dans lequel se trouvent deux grands coussins que je place en dessous et au-dessus de la cocotte, avant de le refermer. Toutes les étapes m’avaient été expliquées minutieusement par Noon pour économiser le plus d’énergie possible. Il est 19h, je me prépare à la méditation, entre-temps une personne a allumé le poêle du dortoir et de la salle de méditation. Une autre personne a lavé les outils utilisés pour la cabane,grâce à un des tonneaux d’eau de pluie disposés aux quatre coins des différentes constructions. À 20h, la soupe est restée chaude et nous n’avons plus qu’à nous servir. Les jours se succèdent avec plus ou moins le même rythme, mais en intervertissant les tâches.

Le troisième jour, nous finissons l’activité dans la cabane un peu plus tôt pour prendre une douche et le quatrième est un jour libre. La salle de bain est une pièce de 3 m2 située entre la cuisine et la salle de méditation. Noon a allumé le poêle qui se trouve à l’intérieur et fait chauffer dessus un seau métallique de 5 litres d’eau (en été l’eau est prélevée du panneau solaire). Quand l’eau est bien chaude, une première personne peut se laver. Elle déplace le seau d’eau chaude sur un rebord prévu à cet effet, elle remplit un seau d’eau froide à partir du robinet qui se trouve dans la pièce, et le dispose sur le poêle pour qu’il chauffe pendant sa toilette pour le·la prochain·e. Elle remplit un autre seau d’eau froide qu’elle dispose à côté du chaud, ainsi qu’un seau vide pour faire le mélange à la température désirée. L’atmosphère et les surfaces de tadelakt et de mosaïques sont très chaudes. La toilette se fait au moyen d’un bol métallique servant à verser l’eau sur le corps qui est ensuite évacuée par un siphon dans le sol, puis terminant dans une citerne située dans le jardin, servant à arroser le potager. Il est demandé d’utiliser des shampoings et savons biodégradables. La toilette consomme 10L d’eau, l’équivalent d’une chasse d’eau ou d’une douche d’une minute.

À partir de la description ethnographique qui vient d’être faite, l’espace apparaît ainsi avant tout comme un organisme composé de flux de matières, d’énergie, de trajectoires, de gestes et d’usages, qui sont au centre de la vie quotidienne – ce qui, dans la majorité des constructions contemporaines, tend pourtant à être dissimulé dans les cloisons, les sols, voire à y être totalement exclu au profit d’une délocalisation globalisée du travail de soin et de subsistance5.

L’ESPACE COMME SÉDIMENTATION D’UN PARCOURS PERSONNEL ET COLLECTIF

Noon a 57 ans et s’est véritablement installé en 2012 dans cet endroit pour créer, avec une autre personne, le centre de médiation. Mais son lien avec ce lieu est bien plus ancien. Il est d’abord né en Zambie, comme 3 générations de sa famille, d’origine britannique. Son père était fermier et sa mère traductrice. La ferme dans laquelle il a grandi était de petite taille et la maison était composée de deux cercles en terre,typique des constructions traditionnelles australes ; une architecture qui l’a beaucoup inspiré pour construire l’espace d’Ekuthuleni. Lorsque Noon a 5 ans, sa mère se sépare de son père et part vivre avec ses deux enfants à Londres. Iels habitent alors dans un squat de femmes avec enfants. À l’âge de 10 ans, son père et plusieurs membres de sa famille décident de partir de Zambie et trouvent le hameau et les terres autour de ce qui va devenir Ekuthuleni, avec le souhait d’en faire une ferme familiale. Noon, sa sœur et sa mère le rejoignent.

À 14 ans il part au lycée à Toulouse, où il rencontre des artistes de rue fuyant l’Angleterre de Margaret Thatcher. À 16 ans il quitte l’école et sillonne les routes de France et d’Espagne avec ces artistes. À 17 ans il intègre une école de cirque à Paris, puis à 18 ans il part pour 3 ans à Sydney où il performe ses spectacles. Il reconnaît cette expérience comme fondamentale entant que queer, dans une ville où la vie LGBTQI+ était très visible et intense dès les années 1980. Alors qu’à cette époque, il dit ne pas être du tout réceptif à la spiritualité – du fait de son milieu de socialisation en squat et dans le cirque – il se rend néanmoins de temps en temps dans une communauté hippie new age dans la campagne australienne, grâce à une connaissance. De retour à Toulouse, c’est la douche froide, parce que le milieu squat comme celui du cirque ne réserve pas un bon accueil à son coming out. La vie queer lui parait « très en retard » et il ne retrouve pas cette sensation d’émancipation collective qu’il a vécue à Sydney.

Il vit sa première expérience de méditation dans l’école de cirque à Paris, grâce à un professeur d’acrobatie qui intégrait des méditations guidées à la fi n de ses cours, dont il a un souvenir très précis de l’effet que cela lui provoquait. Un jour, alors qu’il est de passage chez son père, il trouve un livre sur la table qu’un ami avait dû avoir oublié. C’est un livre d’Ajahn Chah, une tradition bouddhiste de Thaïlande (les moines de la forêt),avec une spiritualité « très simple et proche de la nature ». Pendant des années il le lisait et relisait, tout en le cachant de la vue dans les squats.

Lorsqu’il habitait de nouveau à Toulouse, une amie lui a proposé d’aller dans une soirée de « sorcières ». Étant sceptique envers la culture new age,il n’est dans un premier temps pas très partant, mais il comprend que cela se trouve à côté de son hameau d’enfance et fait alors le lien avec cette communauté de femmes « perchée dans la montagne » dont tous les gens du coin connaissait l’existence – ce qui était en fait l’une des premières terres lesbiennes de France des années 1970. Il raconte que cela a été un moment charnière pour lui qui avait vécu une émancipation queer très forte à Sydney sans retrouver l’équivalent en France : « À cette fête, j’ai rencontré plein de femmes que je côtoie encore maintenant. C’était une rencontre d’un monde queer non-urbain, pas juste le milieu des clubs […] pas le truc hyper superficiel qu’on peut trouver facilement en ville, quoi […] Juste quelque chose de plus ouvert de cœur, je dirais. Moins des petites cliques fermées. C’était assez radical aussi ce qu’elles faisaient là-haut. »

Néanmoins, toutes ces expériences restaient des moments très épisodiques et Noon a continué de vivre en milieu urbain, en travaillant notamment pour une troupe de cirque internationale, jusqu’au début des années 2000. Après un épisode de dépression, il décide de commencer à faire des allers-retours entre Toulouse, où il habite une caravane, et une colline en haut du hameau de son enfance, pour rénover une cabane construite par son oncle. La rénovation de cette cabane de berger·e en rondin, qui commençait à tomber en ruine, a été pour Noon un moyen de se soigner. En parallèle, il commence à pratiquer la méditation, à lire sur ce sujet. Son désir envers le cirque s’estompe progressivement et il arrête définitivement en 2006.

Avec une autre personne impliquée dans le projet, il fait les rénovations permettant d’accueillir des retraitant·es en été : tels que le préau, les plate-formes pour les tentes, la cuisine à l’intérieur du cabanon d’origine, la douche extérieure, la citerne d’eau et le système de pompage. En 2012, Ekuthuleni ouvre et l’association est créée. Progressivement iels font des travaux pour accueillir des personnes l’hiver ; la salle d’eau, la salle de méditation, la cuisine/salle à manger et sa chambre/cabane. Iels se font régulièrement aider par certaines personnes ayant vécu dans la terre lesbienne et ayant acquis des savoirs de charpenterie et d’écoconstruction, mais aussi par d’autres personnes queer qui se sont installées dans le coin très récemment.

Pendant ce processus de pratique corporelle, spatiale et spirituelle, Noon explique qu’il a aussi ouvert cet espace faire quelque chose avec la dysphorie [de genre] » qui a commencé à se dessiner plus précisément pour lui. Il a donc entrepris sa transition de genre. Il estime, pour être en lien avec des personnes ayant transitionné en ville, que son environnement l’a énormément aidé à acquérir une forme de sérénité dans le processus de transition.

VIVRE EN « ERMITE »-DANS-LA-RELATION

À première vue, l’ethnographie de la vie quotidienne à Ekuthuleni ressemble à ce que l’on peut trouver dans nombres d’alternatives écologiques qui ne sont pas nécessairement queer. C’est pourquoi l’hypothèse de départ énonçant qu’il ne peut pas exister un « type » d’espace éco-queer à proprement parler, se confirme. Ainsi, de la même façon que l’historienne de l’architecture Maria S.Giudici affirme qu’ « il n’existe pas d’architecture féministe, mais seulement une critique féministe de l’architecture6 », on affirmera ici qu’une architecture éco-queer n’existe pas, mais qu’une critique en acte éco-queer de l’habiter peut exister. Ekuthuleni en est un exemple.

Bien que Noon vive seul la majorité du temps, se qualifiant même d’ermite, le récit de vie démontre le fait que ce mode de vie n’a rien d’une trajectoire solitaire qui se ferait à travers une spiritualité ou une politisation (à l’écologie comme au transféminisme) de manière désincarnée et livresque : le mode de vie que l’on a pu observer est le résultat d’une interaction complexe entre une socialisation primaire en milieu rural et en squat, une trajectoire résidentielle nomade, des rencontres décisives avec des personnes et des lieux, une rupture biographique, une trajectoire spirituelle, une transition de genre et une construction collective d’un lieu. Le géographe Larry Knopp identifie une forme d’agentivité particulière dans les trajectoires spatiales des personnes queer avec ce qu’il qualifie de « quête queer pour l’identité 7». Cela ne consiste pas en un chemin autonome et absolument intentionnel d’échappement à la violence structurelle hétérosexiste, mais plutôt une forme d’agentivité faite de « négociations », de « relationnalité » et de « contingence »8. Cette forme de quête est tout à fait frappante dans la trajectoire résidentielle, mais aussi sociale (métiers, groupes sociaux, communautés), de Noon par son nomadisme et ses mouvements récurrents au cours de sa vie.

Bien qu’il puisse se nommer ainsi, force est de constater que Noon n’a rien de l’ermite archétypal « façon Henry David Thorreau ». Non seulement par le principe même que son espace de vie quotidienne est un espace d’accueil collectif quasi totalement aménagé à cet effet, où son seul espace personnel est réduit à sa cabane de quelques mètres carrés. Mais également à travers sa conscience et sa mise en pratique de l’entre-subsistance9 avec les êtres et groupes humains et non-humains, mais aussi avec le non-vivant, les flux, les matières, les énergies :

« Je mets plus d’énergie parfois dans les choses quotidiennes que si j’habitais dans un appartement où […] je peux juste brancher tout et où l’eau coule sans y penser. Ça m’amène à une conscience des ressources. Et ça m’amène à les apprécier. Énormément. Je suis content quand il y a plein de pluie.Mais tout est pratique spirituelle. Quand il n’y a pas de pluie, j’accepte aussi. Alors il faut faire plus attention, il faut utiliser l’eau de pluie pour arroser les plantes dans la maison. Mais j’ai un énorme plaisir à vivre près des éléments et qu’il y ait cette interconnexion. Ce n’est pas comme aller acheter du bois dans un sac hyper cher au supermarché et être distancié de la nature. […] On a besoin de regarder comment on utilise l’énergie et comment on utilise les ressources et comment on utilise ce qui vient de l’autre côté de la planète. Ce n’est pas cher parce qu’on se fiche du dégât climatique que ça fait d’amener des marchandises, et on se fiche des gens qu’on exploite de l’autre côté de la planète. »

Les pratiques et les arbitrages quotidiens qui font partie de son mode de vie sont en quelque sorte médiés par ce que Maria Mies appelle la sweat equity10, ou « l’égalité dans la sueur du labeur »11, dans la perspective que chacun·e prenne en charge une part du travail nécessaire à sa subsistance. Quand bien même le capitalisme néolibéral a nettement accéléré le phénomène qu’elle nomme housewifization12, c’est-à-dire l’extension de la condition de femme-au-foyer (à qui est entièrement délégué le travail, invisibilisé et non rémunéré, de subsistance du foyer) à l’échelle mondiale, en particulier vers les femmes,et plus généralement les peuples du sud global. Le mode de vie de Noon que l’on considère ici comme une critique en acte éco-queer de l’habiter ou de la domesticité, pourrait alors être qualifié de dés-housewifization, en tant qu’il place au centre, et non à la périphérie, tout le travail de subsistance au quotidien, par le fait même d’échapper à la condition de la conjugalité ou de la famille, mais aussi en décidant d’organiser son espace domestique de façon à intégrer au maximum ce travail dans la sphère du proche et de ne pas le déléguer au système industriel mondialisé.

* * *

Alors que l’apport de Knopp permet d’avoir une lecture dynamique des spatialités queer, à travers des notions comme le « mouvement », la « placelessness », sa théorie reste néanmoins particulièrement « métronormative »13, dans le sens où elle ne comprend cette « quête queer pour l’identité » qu’à travers le schéma des trajectoires géographiques queer telles que l’exode du rural vers l’urbain, ou les mouvements cosmopolites entre villes. Or, l’exemple de Noon – qui représente une trajectoire récurrente dans le plus large travail de thèse sur les écologies queer – démontre que l’émancipation queer et trans, peut se faire à travers des mouvements qui dépassent la dichotomie urbain/rural. Noon explique même que c’est en vivant en ville qu’il a pu avoir accès à cette terre lesbienne située à côté de sa maison d’enfance, ce qui lui a ouvert une porte vers un autre milieu queer avec des pratiques et des performativités de genre plus « ouvert de cœur » et « radical », et moins « fermé » et « superficiel » que les milieux queers urbains qu’il avait pu fréquenter. À l’image du mouvement d’« anti-urbanisme queer » que Scott Herring identifie, et des modes de représentation et d’agir qu’il qualifie de « rusticité critique queer »(14).

La pratique de l’habiter de Noon représente – comme nombre d’expérimentations éco-queer – cette rusticité critique, par son opposition au mode de vie hégémonique du foyer privé, allant de l’appartement familial urbain au pavillon rural. Cette rusticité critique, ou cette critique en acte éco-queer de l’habiter, se présente à la fois par la réintégration radicale de l’environnement et des moyens techniques nécessaires à la subsistance – comme un métabolisme vivant duquel l’habitant·e humain·e fait partie au même titre que d’autres entités non-humaines – mais également par une domesticité élargie que l’on peut qualifier de vivre-seul-en-communauté, à cheval entre l’autonomie individuelle et l’entre-subsistance communautaire.

Je tiens à remercier Noon pour les généreuses discussions que nous avons eues, ainsi que pour ses relectures critiques au cours de l’écriture de cet article.

- Voir : Bigé, Emma et Clovis Maillet. 2025. Écotransféminismes. Paris : Les Liens qui Libèrent. Gaard, Greta. 1997. Toward a Queer Ecofeminism. Hypatia, vol. 12, n°1. Pp. 114‐137. Alaimo, Stacy. Eluding capture: The science, culture, and pleasure of “queer” animals. Dans : Sandilands, Catriona et Bruce Erickson (eds.). 2010. Queer ecologies. Bloomington: Indiana University Press. Pp. 51–72. ↩︎

- voir: Bell, David et Jon Binnie. 2000. The sexual citizen: queer politics and beyond. Cambridge : Polity. Chauncey, George. 1995. Gay New York, 1890-1940. New York: Basic Books. ↩︎

- voir: Halberstam, Jack. 2005. In a queer time and place. New York: New York University Press. Herring, Scott. 2010. Another country. New York: New York University Press. ↩︎

- (4) Voir: Rimlinger, Constance. 2024. Féministes des champs. Paris : PUF. Sandilands, Catriona. 2002. Lesbian Separatist Communities and the Experience of Nature : Toward a Queer Ecology *. Organization & Environment, vol. 15, n°2. Pp. 131‐163. ↩︎

- (5) L’historienne des techniques Ruth Shwartz Cowan a étudié la manière dont la technologisation de l’espace domestique (à travers six systèmes techniques en réseaux) rend la vie quotidienne dépendante d’un système industriel externalisé. Voir: Schwartz Cowan, Ruth. 1983. More work for mothers. New York: Basic Books. ↩︎

- Giudici, Maria S. 2018. Counter-planning from the kitchen: for a feminist critique of type. The Journal of Architecture, vol. 23, n°7‐8. P. 1207. Traduction Hugo Soucaze. ↩︎

- Knopp, Larry. 2004. Ontologies of place, placelessness, and movement: queer quests for identity and their impacts on contemporary geographic thought. Gender, Place & Culture, vol. 11, n°1. Pp. 122, 131. ↩︎

- Ibid. P. 125. ↩︎

- Terme employé par Geneviève Pruvost dans son enquête sur les alternatives écoféministes pour se distinguer de l’idée d’ « autonomie », et désigner des interdépendances élargies à l’échelles de maisonnées interconnectées dans un territoire, qui dépassent la stricte sphère du domestique comme cellule familiale privée. Pruvost, Geneviève. 2021. Quotidien politique. Paris : La Découverte. ↩︎

- Mies, Maria. 2010. The Village and the World. My life, our Times. Melbourne : Spinifex. ↩︎

- Traduction de Pruvost. Quotidien politique. Op. cit. ↩︎

- Mies, Maria. 2024 (1986). Patriarcat et accumulation à l’échelle mondiale. Genève : Entremonde. ↩︎

- Herring, Scott. 2025. Sortir des placards, entrer dans les bois, RFD, Country Women et l’émergence de l’anti-urbanisme queer. Habitante 7. Pp. 119-151. ↩︎