Pelin Tan (Prof. Dr.) est sociologue et professeure à l’université de Batman en Turquie. Elle est chercheuse au Center for Design, Art and Social Research à Boston aux États-Unis et à la faculté d’architecture de l’université de Thessalie à Volos en Grèce (2021-2026) (★★★)

Je me tiens sous le soleil brûlant, avec un mélange d’argile, de paille et de poils de chèvre à la main. Je me trouve dans un atelier de construction de maisons en adobe où la plupart des étudiantes en architecture — uniquement des femmes — travaillent ensemble à la production de briques. Ensemble, nous mélangeons et moulons ces matériaux locaux pour créer des motifs de briques dans une ferme écologique au sud de la ville de Diyarbakır1. De nos jours, les étudiant·es sont toujours pessimistes quant à la profession ; il y a un grand écart entre les connaissances indigènes des matériaux et les manières de créer des formes, mais on assiste aussi, dans un paradigme de conception éducative globale, à un détachement de ce qui est local. Les étudiantes kurdes viennent pour la plupart des villages voisins, quelques-unes sont originaires de Kobene (au nord de l’Irak) et rêvent de construire des maisons par et pour elles-mêmes.

Une pratique indigène des connaissances, engagée localement, serait qualifiée d’architecture « vernaculaire » dans la pédagogie contemporaine. À mon avis, ce terme est un terme d’étude historique et architecturale correspondant à une vision occidentale du vingtième siècle et utilisé dans le cadre du colonialisme. Une telle approche indique à la fois la généralisation — un savoir façonné en-dehors des pratiques générales de la conception — et quelque chose d’exotique à expérimenter. Dans l’histoire de

la civilisation, le colonialisme et la violence au ralenti sont presque intégrés dans l’architecture et dans ses pratiques. Par conséquent, questionner la production sociale de l’architecture en termes de pédagogie et sa décolonisation politique et épistémique me semble être l’une des questions les plus urgentes dans le domaine de la production de connaissances architecturales. La « production sociale » en architecture a été affiliée ou comprise comme une pratique de conception normative et eurocentrique pour l’organisation de la société et des villes depuis le vingtième siècle. Les thèmes connexes à la production sociale de l’architecture comprennent la conception participative, la cohabitation sociale dans différentes villes ou environnements bâtis, et représentent un domaine dans lequel les praticien·nes de l’espace ont remis en question de manière critique le rôle de la forme, et ce, en particulier depuis les années 1990. La « production » est multiple et sociale, elle est relative et en mouvement. Je soutiens que la recherche de pédagogies et de méthodes radicales et alternatives est un élément important de la « re-production » sociale de l’architecture aujourd’hui. La recherche architecturale qui, en même temps, traverse et fonctionne au cœur des institutions et des sociétés, peut jouer un rôle direct dans la transformation des savoirs et de la « vérité » publique. Je considère la pratique de la « décolonisation » à la fois dans des conditions territoriales extrêmes, selon l’angle épistémique, et comme une catégorie théorique d’une critique du modernisme, qui forme la discipline fondamentale de l’architecture. Les principes fondamentaux de la décolonisation des structures pédagogiques sont, tout d’abord, la construction d’un savoir non hégémonique par le biais de processus collectifs et, deuxièmement, la création d’une « pratique instituante » sans appartenir à l’« institution », ou sans jamais atteindre pleinement le statut d’« institution ». L’éducation est, par défaut, une structure entièrement instituante, où l’institution elle-même devient une machine qui existe dans le seul but de subvenir à ses propres besoins. D’une certaine manière, il s’agit d’une forme de colonisation des connaissances préexistantes de toutes les personnes impliquées dans le processus : étudiant·es comme enseignant·es. Le terme « décolonisation » de l’éducation est souvent utilisé dans les conversations héritées de Fanon et de Freire. Ce terme est devenu important car il représente non seulement une critique institutionnelle mais aussi une recherche de production de connaissances alternative au sein de différentes structures colonisatrices-colonisées. Dans le contexte des relations et des subjectivités colonisatrices-colonisées, la « décolonisation » ne signifie pas seulement résister à l’occupation territoriale et à la violence, mais aussi transformer les institutions, les produits culturels, les approches et les valeurs. En outre, dans le contexte de la pédagogie, la « décolonisation » signifie fondamentalement une éducation non institutionnelle où les connaissances sont produites et partagées collectivement. L’université ou le monde académique est toujours considéré comme le lieu principal de production et de diffusion des savoirs. Les structures et les modes alternatifs de production de connaissances, tels que la recherche collective ou les territoires inhabituels, sont les principales formes de structures non institutionnelles ou des institutions « en devenir ». La transversalité est la pratique qui croise la création et la diffusion des connaissances.

Qu’est-ce qu’un processus collectif dans l’éducation ? C’est la destruction des hiérarchies des structures dualistes entre l’enseignant·e et l’étudiant·e, l’enseignement et l’apprentissage. La décolonisation de l’éducation signifie l’auto-apprentissage collectif, l’apprentissage par l’action commune, le rejet du fossé entre la théorie et la pratique, et la déconstruction des notions éducatives appuyées par l’institution (l’État, les écoles, l’académie, etc.) Désapprendre collectivement consiste également à préserver les connaissances traditionnelles de la terre et de la nature. La méthodologie, le programme et le contenu de tout sujet constituent la base d’une pédagogie.

L’enseignement de l’architecture est souvent pris au piège entre les genres architecturaux inhérents aux conditions territoriales spécifiques et les conflits trans-locaux au sein des relations forme-concept qui informent, de manière conservatrice, les programmes d’études et d’ateliers de conception. C’est pourquoi je pense que la décolonisation passe par deux processus : premièrement, il s’agit de décoloniser les connaissances architecturales d’une certaine condition territoriale hégémonique, à laquelle un processus particulier d’institutionnalisation est attaché ; et, deuxièmement, de créer une méthodologie transversale qui va au-delà de la forme et du concept dans la conception. Un tel dilemme nous oblige à inventer des méthodologies et des modalités pédagogiques alternatives qui pourraient fonctionner comme des pratiques de décolonisation. Une méthodologie transversale garantit une production de connaissances trans-locale et sans frontières qui, sous une forme rhizomatique, dépasse les champs de l’architecture et du design pour inclure la citoyenneté, la pédagogie militante, l’institutionnalisme, les frontières, la guerre, le statut de réfugié·es, les documents, la ségrégation urbaine, les biens communs, et d’autres encore. La pratique transversale se réfère ici principalement à la notion et à la pratique de Félix Guattari, qu’il décrit comme n’étant « ni [celle de] la thérapie institutionnelle, ni [celle de] la pédagogie institutionnelle, ni [celle de] la lutte pour l’émancipation sociale, mais qui fait appel à une méthode analytique capable de traverser ces multiples champs (d’où le thème de la « transversalité »)2 ». Je comprends cette notion de transversalité comme une pratique, dans laquelle les catégories épistémiques et théoriques sont transversales, et se remplacent les unes les autres. C’est une pratique très ancrée, corporellement, dans la vie de tous les jours. L’« institution/instituante » en fait partie ; la création d’une telle pratique transversale influence également le corps politique d’une institution et la manière dont nous l’instituons. Lorsque j’enseigne l’architecture, et parce que cela implique différentes formes de production et de représentation des connaissances, liées à la conception à petite échelle et qui fait intervenir, en même temps, des niveaux différents et plus étendus de connaissances disciplinaires intégrées (sociologie, sciences, art, etc.), j’ai le sentiment que la pratique transversale est un outil puissant qui pourrait être encore plus approfondi avec les étudiant·es. Les actions des étudiant·es s’inscrivent dans l’unité de la transversalité et de la pédagogie.

L’architecte Alessandro Petti3, qui a co-initié de nombreuses pédagogies alternatives en architecture en Europe et en Palestine, revendique l’action au cœur des pédagogies. L’autosuffisance et l’entretien collectif des biens communs sont devenus des conditions de vie importantes pour les Palestinien·nes dans les territoires occupés. L’auto-éducation et l’enseignement collectif sont devenus les outils de l’autonomie : « Les connaissances théoriques ont été combinées à celles issues de l’action et de l’expérimentation. L’apprentissage est devenu un outil essentiel pour gagner en liberté et en autonomie. Les gens ont découvert qu’ils pouvaient partager leurs connaissances et décider de ce qu’ils allaient étudier et de la manière dont ils allaient le faire… La structure classique, dans laquelle les « enseignant·es expert·es » transmettent des connaissances et les étudiant·es sont de simples destinataires que l’on peut remplir d’informations, a été remplacée par une distinction floue entre les un·es et les autres. »4

Alessandro Petti ajoute qu’une telle pratique éducative est devenue un outil d’autonomisation et d’émancipation, ce qui, pour les Palestinien·nes, est vital pour la décolonisation dans le cadre de l’apartheid colonial proféré par l’État d’Israël. Tuck et Yang affirment que la « décolonisation » est une métaphore : « L’adoption facile d’un discours décolonisant par les défenseur·euses de l’éducation et les chercheur·ses, comme en témoigne le nombre croissant d’appels à « déco loniser nos écoles », à utiliser des « méthodes décolonisantes » ou à « décoloniser la pensée des élèves », transforme la décolonisation en métaphore ». La position critique qu’ils développent dans leur article permet de mieux comprendre pourquoi nous utilisons ce terme dans le contexte de la pédagogie. Ils poursuivent : « La décolonisation en tant que métaphore permet aux gens d’éluder ces désirs décoloniaux contradictoires parce qu’elle transforme la décolonisation en un signifiant vide à remplir par n’importe quelle voie vers la libération »5. Pour eux, la critique anticoloniale et la décolonisation sont des choses légèrement différentes. Si leur critique permet de mieux comprendre le terme, les structures dualistes des subjectivités colonisatrices-opprimées sont néanmoins plus complexes aujourd’hui et changent d’un territoire à l’autre. À mon avis, utiliser ce terme comme métaphore nous donne un pouvoir émancipateur pour reconsidérer nos méthodologies, les outils de recherche basés sur les processus, les réalités complexes des territoires, et les acteur·ices de la production sociale de l’architecture.

En tant que projet non dominant et non centralisé, je considère la décolonisation comme projet open source. En tant que telle, la décolonisation révèle selon moi des questions fondamentales dans l’enseignement de l’architecture et dans la production sociale, telles que « que faut-il enseigner ? », « de quelle manière ? », et « comment de telles pratiques pédagogiques en réinvention permanente affecteraient notre programme “instituant” dans les facultés que nous dirigeons ? ». Cette méthode pédagogique radicale nous pousse à remettre en question le contexte de la production de connaissances dans l’enseignement de l’architecture : dans quelles conditions locales et contraintes extraterritoriales, et selon quelles traditions de l’histoire de l’architecture ? Par rap port aux sciences sociales et à d’autres domaines, l’enseignement de l’architecture est plus problématique, car le marché « extérieur » de l’arène urbaine néolibérale exerce une pression sur les jeunes étudiant·es et les diplômé·es. En outre, le fait d’acquérir des notions et de se référer aux sciences sociales, comme nous le faisons, n’aide pas nécessairement à créer une méthode radicale au sein de l’architecture, mais maintient plutôt l’accent sur le domaine des sciences sociales. La remise en question radicale de la discipline architecturale est profondément enracinée dans l’enseignement de l’architecture, qui résiste encore à aller au-delà du travail d’atelier et des méthodologies de conception habituelles pour croiser de multiples disciplines et envisager des territoires trans-locaux. La crise climatique, les droits des femmes, les cosmologies indigènes contre les extractions capitalistes occidentales, les localités opprimées dans l’hémisphère sud ou dans les centres urbains en Europe… sont des questions vitales et urgentes au 21e siècle, pour lesquelles la pratique et l’enseignement de l’architecture pourraient être des agents importants d’émancipation sociale pour mener le processus de la décolonisation ★

- Diyarbakır / Amed : la plus grande métropole kurde du sud-est de la Turquie.Les étudiantes sont issues de la faculté d’architecture de l’université de Dicle, à Diyarbakır, en Turquie. ↩︎

- Guattari, Félix, Gary Genosko. 1996. The Guattari Reader. Blackwell Reader. Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass, USA : Blackwell Publishers. ↩︎

- Lauréat du Lion d’or à la Biennale d’architecture de Venise en 2023. ↩︎

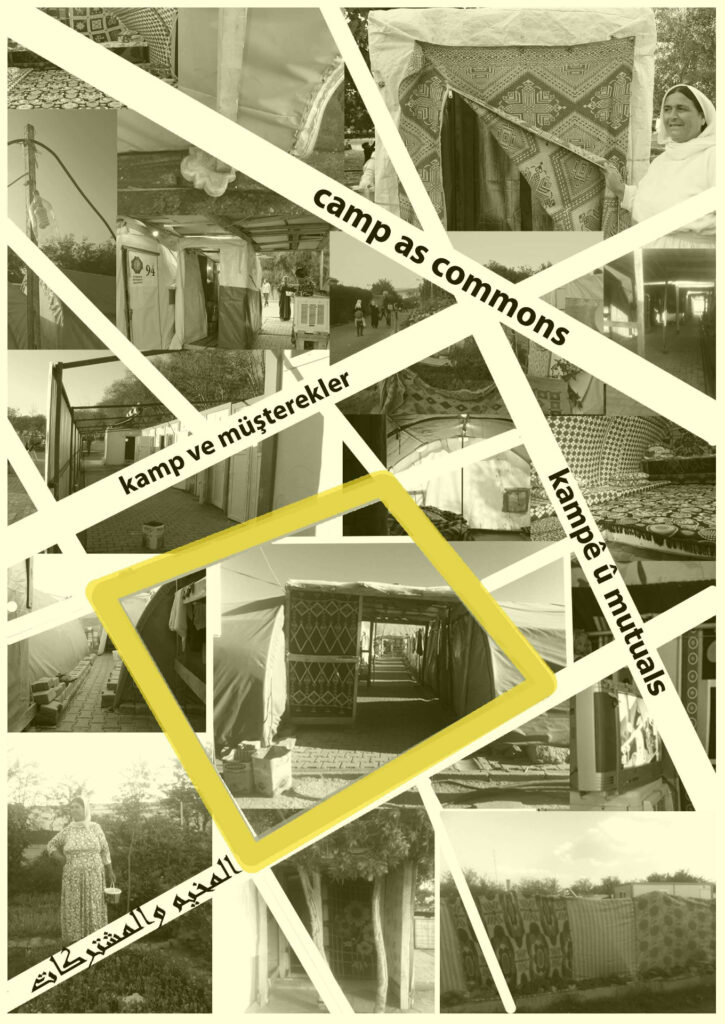

- Petti, Alessandro. « Knowledge Production and Urban Interventions in Refugee Camps ». In The Routledge Companion to Planning in the Global South, édité par Gautam Bhan, Smita Srinivas, et Vanessa Watson, 334-44. Routledge Companions. London New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ↩︎

- Tuck, Eve, et K. Wayne Yang. « Decolonization Is Not a Metaphor ». Decolonization : Indigeneity, Education & Society 1, no1 (8 septembre 2012). https://jps.library.utoronto.ca/index.php/des/article/view/18630. ↩︎