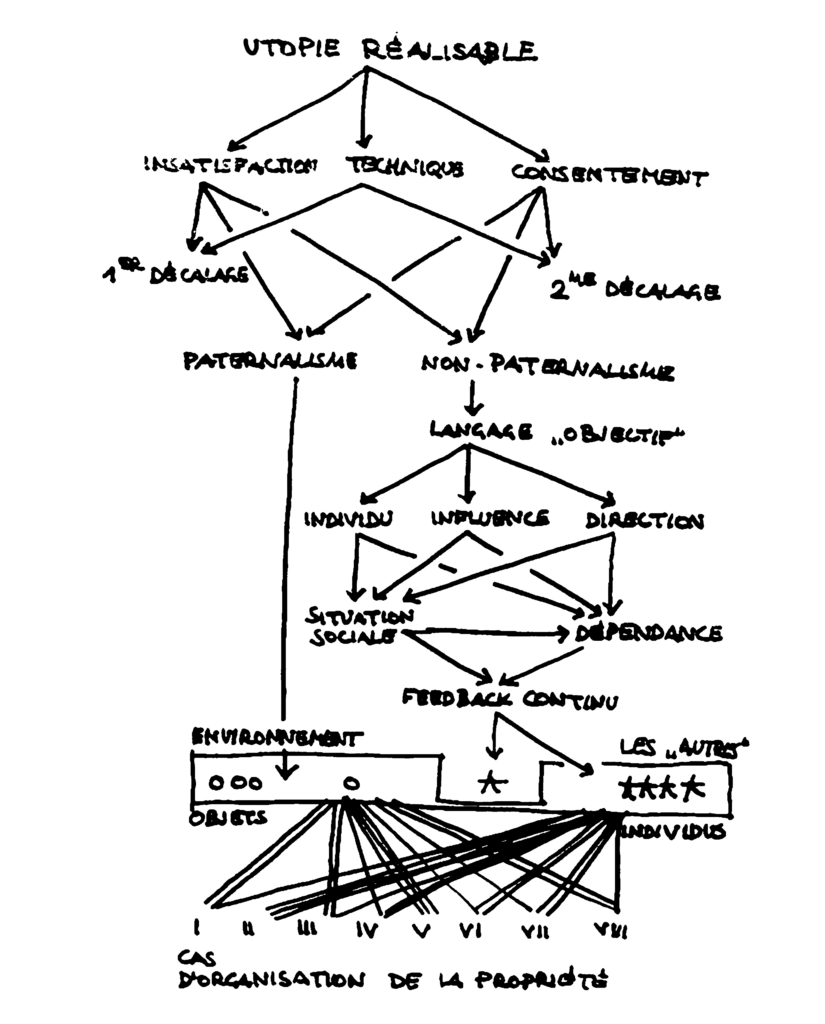

Iness Tkhayyare est architecte et doctorante au sein du Laboratoire de Recherche en Architecture de l’ENSA Toulouse, où elle conduit sa thèse au sein de l’agence Encore Heureux. Issues de son projet de fin d’études « Utopies Réalisables », ses recherches portent sur le développement de processus de conception favorisant l’autonomie des usager·es (★★★)

« Nous ne rejetons le passé que dans la mesure où il sert de prétexte pour compromettre l’avenir. Le passé peut nous guider mais les techniques du passé ne peuvent nous aider. Il faut se servir des techniques et des moyens du présent pour ouvrir le plus grand nombre de portes vers l’avenir. » Candilis, Georges, Alexis Josic, et Shadrach Woods, dans : Toulouse Le Mirail : Geburt Einer Neuen Stadt = La Naissance d’Une Ville Nouvelle = Birth of a New Town1.

En 1960, Georges Candilis et son équipe remportentle concours lancé par le maire de Toulouse, Louis Bazerque, pour le projet d’extension et de construction d’une ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) en périphérie de Toulouse, pensée comme une ville nouvelle et destinée à accueillir 100 000 habitant·es. Leur projet se démarque par une approche organique qui, contrairement aux modèles d’urbanisme rigides ou purement fonctionnels,privilégie une « esthétique de la connexion2 », pensée autour du concept de « centre linéaire », illustré par la dalle piétonne reliant les différents quartiers de Bellefontaine, Reynerie et Mirail Université dans le projet du Mirail. Cette organicité, inspirée par des concepts comme le « cluster » et le « stem » développés par la Team X, prend en considération l’imprévisibilité et l’évolution constante des interactions humaines dans la ville. La notion de temporalité du projet y revêt une importance cruciale : conçu comme un réseau, le quartier devait permettre une extension progressive, s’adaptant aux besoins des habitant·es et leur offrant une liberté de parcours.

À la différence des grands ensembles en cours de construction à l’époque, le Mirail et d’autres projets de la Team X visaient à favoriser les circulations aussi bien verticales qu’horizontales, pour encourager les interactions sociales et la vie de quartier. Le trio d’architectes cherchait à diversifier les types d’immeubles, dont les plus emblématiques en forme de tripodes : des structures composées de trois ailes s’organisant autour d’un noyau central, avec des hauteurs variées de six à quatorze étages. Leur volonté était d’éviter « la monotonie répétitive des grands ensembles3 ». Au sein de ces immeubles, les appartements varient en surface, avec des typologies allant du T1 au T6. Leur destination différait également : certains étaient réservés à la location, d’autres à l’accession, avec un objectif clair de mixité sociale.

Commencé en 1964, le quartier du Mirailconnaît, dès les années 1970, des crises multiples qui remettent en cause sa construction et son existence même. Le projet ne sera jamais achevé – en raison notamment de changements politiques : en 1971, l’arrivée de Pierre Baudis à la mairie, succédant à Louis Bazerque, entraîne une redirection du projet, et l’équipe menée par Georges Candilis est écartée. Il commente alors : « On se reconnaît avec certains, on se sépare avec d’autres… Quand un visiteur se sent gêné dans une maison, s’il est poli, il s’en va. C’est mon cas.4 » Ce changement de cap, combiné à des difficultés administratives et financières, transforme progressivement les ambitions initiales du Mirail.

50 ANS DE DÉMOLITIONS

La population du quartier évolue avec le départ des classes moyennes, employé·es et ouvrier·es, qui accèdent à la propriété individuelle en périphérie5, laissant place à de nouvelles classes sociales et notamment à des familles immigrées. Le quartier devient alors un point de regroupement pour ces familles, qui trouvent dans les grands appartements du Mirail l’espace nécessaire pour se loger. Dès lors, la mixité se fragilise et, dans les années 1980, le quartier commence à être décrit comme un « ghetto ». Les coursives sont murées, les petits commerces de proximité ferment. Déjà en 1974, la dallesubissait ses premières démolitions, soit seulement10 ans après le lancement du chantier. Les décennies suivantes, l’insécurité grandit, marquée par les émeutes de 1998 après la mort de Habib, un jeune de 17 ans tué par un policier6. Le quartier a une mauvaise image, que les médias propagent.

En 2002, le quartier fait l’objet d’un vaste projet de rénovation urbaine (Grand Projet de Ville, GPV), où la démolition s’impose comme symbole de renouveau, aussi bien urbain que social. C’est l’explosion d’AZF qui accélère le processus de démolition : le journal Tout Toulouse, en 2001, parle d’un « souffle avant les bulldozers »7. Déjà en proie à l’abandon, le quartier fut encore plus dégradé, soulignant alors l’urgence de repenser l’urbanisation de la zone. Les tripodes sont progressivement détruits, d’abord à Bellefontaine, mais aussi à la Reynerie. Certaines branches sont retirées, et les habitant·es sont relogé ·es, volontairement ou sous la contrainte. Ce n’est alors pas que le béton qui tombe, mais des liens sociaux entre habitant·es.

Cette période de transition est loin d’être terminée : le Mirail poursuit son processus de renouvellement urbain, accompagné par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et programmé jusqu’en 2030. Entamé dès 2002 dans le quartier de Bellefontaine avec la démolition de la dalle, de son centre commercial et d’immeubles, le projet qui suit prend place dans le quartier de la Reynerie. Il prévoit la démolition d’autres logements conçus par Candilis, Josic et Woods et une reprise totale du plan d’urbanisme originel. Cette opération inclut la démolition du tripode Gluck, déjà entamée à l’été 2024, mais aussi de Grand d’Indy, Messager, et Poulenc, qui subiront le même sort, afin de reconstruire des logements limités à six étages, allant de la maison individuelle au petit collectif. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi romprea vec l’urbanisme de grands ensembles et diversifier les types d’occupation.

CONTRE LE RENOUVELLEMENT

L’initiative rencontre une forte opposition de la part d’une partie des habitant·es, qui refusent d’être relogé·es en périphérie de Toulouse, loin des logements où iels ont grandi, ou qu’iels ont hérité de leurs parents. Deux collectifs, Stop Démolitions et Pour la Défense du Mirail, se sont formés pour s’opposer au projet de démolition et demandent un moratoire pour protéger les habitant·es et préserver les HLM. Iels défendent l’idée que ces bâtiments peuvent être rénovés sans être détruits, l’état des bâtiments et l’imagedu quartier étant dus à un abandon prolongé. Iels appellent l’État et l’ANRU à protéger l’intérêt général, en réorientant les financements publics vers la rénovation et la réhabilitation du parc de logements sociaux, et portent ainsi la voix des habitant·es8.

Dans ces démarches de renouvellement urbain de grande ampleur, la législation impose la concertation des riverain·es. Cependant, celle-ci se limite à des approches superficielles, telles que des enquêtes publiques, où l’implication des résident·es est plus symbolique que substantielle. Les consultations publiques, bien que relancées de nombreuses fois au Mirail, n’ont pas permis aux habitant·es de s’approprier le projet futur ou de participer activement à son évolution — l’objectif affiché étant d’attirer de nouveaux·elles habitant·es et de déloger les habitant·es actuel·les.

VERS UNE AUTONOMIE HABITANTE

En tant qu’habitante du Mirail et étudiante enarchitecture, j’ai rapidement perçu les limites de ces approches de planification traditionnelles, qui peinent à répondre aux réalités du terrain et qui maintiennent les habitant·es dans des rôles passifs, dans un processus pensé sans elleux, voire contre elleux. Leur contribution est réduite à quelques mots sur des post-its, des formulaires ou des interventions en réunion, consignées dans des comptes-rendus voués à l’oubli. Pourtant, les défis auxquels ces quartiers font face appellent à des formes plus profondes de réappropriation et de transformation des espaces pour éviter les démarches de gentrification déguisées.

Lorsque j’ai découvert L’Architecture Mobile de Yona Friedman, ses idées ont fait écho à ce que je voyais au Mirail. Il y écrit : « L’habitat de l’avenir proche doit être un habitat variable. La variation appropriée pourra être choisie par chaque habitant pour lui-même »9.

En l’absence de méthodes participatives efficaces et réellement inclusives, l’autonomie des habitant·es sur leur quartier telle qu’imaginée par Friedman apparaît comme une alternative radicale mais nécessaire. Elle représente un changement de paradigme : ne plus simplement « habiter » un lieu, mais le modeler, le faire sien, et en devenir un·e acteur·ice à part entière. Dans un contexte de transition urbaine complexe tel que celui du Mirail, imaginer cette autonomie devient une piste à suivre pour repenser la manière dont nos quartiers et villes se transforment, au-delà des agendas politiques.

DES UTOPIES RÉALISABLES

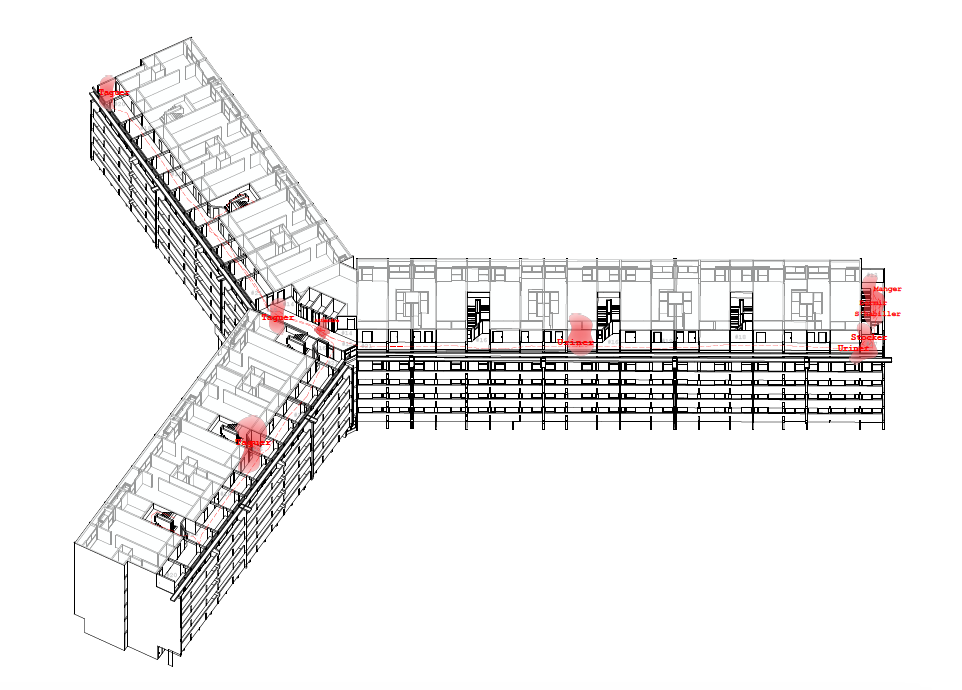

C’est, inspirée de cette lecture, que j’ai commencé une étude sur le tripode Messager, localisé à la Reynerie, qui apparaît comme un symbole des tensions qui animent le quartier. Cet immeuble de quinze étages, en état de dégradation avancée, est menacé de démolition depuis plus de dix ans malgré la résistance active de ses propriétaires. L’abandon progressif du bâtiment et sa dégradation ont été aggravés par son statut de copropriété : après une première vague de départs, les habitant·es restant·es se sont retrouvé·es avec des charges démesurées, devenues rapidement impayables. Aujourd’hui, il ne reste qu’une poignée de familles, l’immeuble est en grande partie squatté et il est devenu un point de deal actif. Les conditions d’habitat informel que j’ai pu y voir – telles que le squat – mettent en évidence des formes d’appropriation de l’espace qui répondent à des besoins immédiats, et qui défient les logiques de planification spatiale par anticipation. Imaginer une conception qui évolue avec la vie des bâtiments et qui accepte l’impermanence pourrait être une réponse, pour traverser la transition de ces quartiers sans y planifier une occupation, ou se laisser piéger par un solutionnisme illusoire. Le bâtiment Messager, bien qu’abandonné en apparence, est enraciné dans une réalité sociale riche et recèle un potentiel d’usages qu’il reste à révéler. Je me suis alors demandée comment augmenter son utilisation et imaginer une seconde vie qui réponde à des besoins concrets. C’est à partir de cette réflexion que j’ai développé le projet Utopies Réalisables, inspiré du livre de Yona Friedman 10qui, dans la poursuite de ses réflexions sur l’architecture mobile, réfléchit aux conditions et méthodes nécessaires pour démontrer que l’utopie n’est pasun concept abstrait, mais un horizon à atteindre.

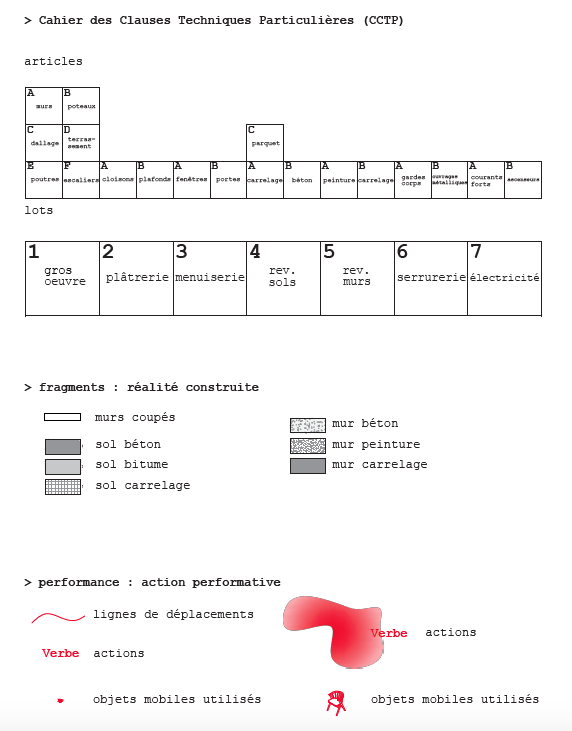

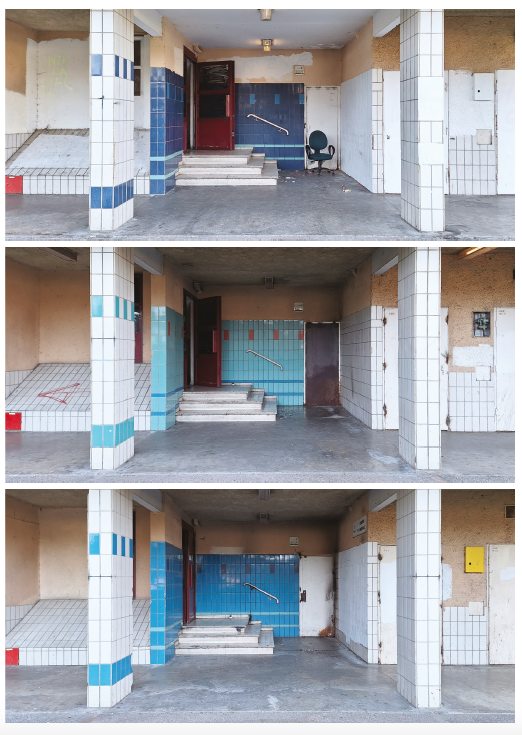

Le projet débuté en janvier 2024 s’est d’abord concentré sur une étude minutieuse des dynamiques à l’œuvre dans le tripode Messager, adoptant une posture d’observation neutre et non interventionniste. Cette première phase visait à analyser les espaces communs, leurs structures, leurs morphologies et leurs configurations distinctes, désignés comme des « fragments », dont j’ai pu suivre l’évolution sur six mois. Dans la deuxième phase, plus expérimentale et improvisée, je me suis engagée dans une rénovation minimale et spontanée de trois fragments choisis. Sans programme défini ni autorisation, l’intervention assumait un caractère hybride, entre architecture et art : une forme de « réparation sauvage » visant àcontre carrer les interventions habituelles de dégradation, telles que le tag. Les travaux sur les trois fragments ont été réalisés avec des moyens modestes, tels que peinture, carrelage et parquet de réemploi. Nous avons commencé par l’action la plus simple possible : le nettoyage des lieux. Les habitant·es ont d’abord été interloqué·es, ne comprenant pas pourquoi nous prenions let emps de rénover et prendre soin d’un espace qu’iels considéraient comme abandonné. Peu à peu cependant, iels ont commencé à s’impliquer dans les travaux, offrant leur aide et partageant des repas. J’ai également eu l’occasion de faire visiter l’immeuble à des enfants du quartier et de rencontrer des squatteur·ses. Nous avons organisé avec le collectif d’artistes Freddy Morezon un repas dans les coursives, y avons joué de la musique, peint sur les plaques de métal scellant les accès et de cette façon, avons continué à éprouver le lieu et à le faire vivre.

L’objectif était double : réactiver des espaces abandonnés tout en suscitant des réactions, qu’elles soient d’adhésion ou de rejet, chez leshabitant·es du tripode, qu’iels soient propriétaires ou squatteur·ses. Dans cette démarche, la rénovation ne se réduit pas simplement à une remise en état physique des bâtiments, elle prend égalementen compte la manière dont l’espace est vécu et utilisé. Cette proposition de rénovation s’est donc eff ectuée de la façon la plus neutre possible, sans prétendre imposer une forme figée. L’enjeu est de relier le cycle de conception et le cycle de vie du bâtiment, dans un processus que l’on pourrait qualifi er de « conception-vie ».

La conception-vie pensée dans ce projet dépasse les phases traditionnelles d’un projet et rompt avec le cycle classique de conception-construction-usage, puis démolition des bâtiments. Elle s’inscrit dans la phase d’usage, en prenant soin de l’évolution du bâtiment et en s’adaptant continuellement aux besoins actuels, afin d’éviter l’obsolescence et de briser le cycle menant à la démolition. Au-delà d’un protocole de soin, cette approche conçoit l’architecture comme un mouvement, intégrant tous·tes les usager·es au processus de conception, où les usages deviennent une forme d’expression des besoins des habitant·es, souvent invisibilisé·es ou eff acé·es. Elle permet de laisser place à l’indéterminé et à des évolutions qui échappent au contrôle du concepteur·ice.

***

J’écris cet article six mois après ces rénovations, suite à l’expropriation officielle des dernières familles durant l’été 2024, dans un contexte où l’immeuble se vide de plus en plus de ses propriétaires, tout en étant paradoxalement de plus en plus habité, de squatteur·ses. En retournant régulièrement sur les lieux, j’ai constaté que le simple changement de perception de ces espaces du tripode a décuplé leur utilisation, et ce principalement dans le cadre du squat. Habituellement pratiqué dans les appartements abandonnés du tripode, dont les portes obturées par des plaques métalliques sont meulées et ouvertes, les rénovations ont progressivement créé de nouveaux espaces appropriés le long des fonds de la coursive, qui n’existaient pas avant. J’y ai vu des matelas et des voiles que les occupant·es ont trouvé et récupéré, pour dormir et y vivre à l’abri des regards. Le mois dernier, j’ai rencontré un demandeur d’asile syrien qui a trouvé refuge dans un de ces lieux. Bien qu’ilse soit plaint de la dangerosité du tripode, il ne parvenait pas à trouver une autre solution de logement dans la ville. Peut-être qu’un bâtiment en transition est également un endroit où des gens peuvent trouver un toit malgré tout.

POUR OUVRIR LES PORTES VERS L’AVENIR

Cette expérience explore alors l’habitat provisoire et mobile comme un moyen de tester un processus architectural qui permet l’autonomie et, à travers les rénovations, une action pour lutter contre la démolition qui semble inappropriée dans ce contexte. L’observation de ces squats sur le terrain met en évidence l’absurdité de la démolition face au manque criant de logements.

De l’autre côté du mur de béton, les habitant·es propriétaires de Messager, qui m’ont aidée lors des rénovations et que j’ai récemment revu·es, sont aujourd’hui contraint·es de quitter leur logement dans les prochains mois. Leurs voix, portées pendant des années, n’ont pas été entendues, malgré une décennie de consultations et d’enquêtes publiques. Les démolitions, à la Reynerie comme ailleurs, loin de résoudre les problèmes de fond comme le manque de mixité ou la ségrégation spatiale, aggravent les inégalités en expulsant des populations vulnérables et en détruisant le tissu social et historique des quartiers. En privilégiant la rentabilité, le renouvellement oublie que les bâtiments sont à l’image des personnes qui y vivent, et sont porteurs d’identités et d’histoires.

Que ce soit à travers les yeux des squatteur·sesprécaires ou des propriétaires, cette expérience représente pour moi un premier pas vers une pratique architecturale qui cherche à s’éloigner des modèles traditionnels de participation. Elle propose une approche où l’espace construit émerge des usages, des contradictions et des conflits, comme le défend l’architecte Markus Miessen dans son ouvrage The Nightmare of Participation11. L’idée est de mettre à nouveau à l’épreuve cette méthode, et de l’appliquer à d’autres territoires et d’autres situations, où les bâtiments sont menacés de démolition ou transformés, sans une vraie considération des pratiques des usager·es. Contre ce renouvellement – que ce soit parle renouvellement bâti ou le renouvellement depopulation –, il s’agit d’envisager une réappropriation, qui utilise la transition comme levier pour repenser la transformation des espaces, avec attention et soin – pour ouvrir le plus grand nombre de portes vers l’avenir.

- Rouillard, Dominique. 2008. La théorie du cluster : généalogie d’une métaphore. Le Team X et le logement à grande échelle en Europe, édité par Bruno Fayolle-Lussac et Rémi Papillault. Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine ↩︎

- Rouillard, Dominique. 2008. La théorie du cluster : généalogie d’une métaphore. Le Team X et le logement à grande échelle en Europe, édité par Bruno Fayolle-Lussac et Rémi Papillault. Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. ↩︎

- Candilis, Georges, Alexis Josic, et Shadrach Woods. Ibid. ↩︎

- Propos tenus par Georges Candilis lors de la conférence-débat « Toulouse en 1982 », le 16 décembre 1971. Extraits de Jaillet-Roman, Marie-Christine, et Zendjebil, Mohammed. 2006. Le Mirail : Un projet de « quasi-ville nouvelle » au destin de grand ensemble. Histoire urbaine, n°17 (3). Pp. 85-98.. ↩︎

- La loi Barre de 1977 a introduit des dispositifs comme les prêts à l’accession à la propriété (PAP), offrant des conditions avantageuses pour faciliter la primo-accession des classes moyennes. Gustiaux, Romain. 2020. La loi Barre relative au fi nancement du logement. Cahiers français, 2020/3 n°416, 2020. Pp. 105-110. ↩︎

- Lors d’un braquage de voitures près du lycée Déodat de Séverac, la police a abattu Habib, dit « Pipo », avant de laisser son corps sur place, qui fut retrouvé par une passante au petit matin. Cet évènement a créé des émeutes sans précédents dans le quartier de la Reynerie, duquel Habib était issu. Laval,Gilbert. 14 décembre 1998. Journée d’émeutes à Toulouse après la mort d’Habib, 17 ans : L’adolescent a été abattu hier matin par des policiers. Libération. Disponible à l’adresse : www.liberation.fr/societe/1998/12/14/journee-d-emeutesa-toulouse-apres-la-mort-d-habib-17-ans-l-adolescent-a-eteabattu-hier-matin-par-d_255922/ ↩︎

- Voir le numéro du journal Tout Toulouse des 13-19 décembre 2001. ↩︎

- Voir le site web du collectif Stop démolitions. Disponible à l’adresse : sites.google.com/view/stop-aux-demolitionsanru/. ↩︎

- Friedman, Yona. 1958. L’architecture mobile. Éditions de l’Éclat. ↩︎

- Friedman, Yona. 1976. Utopies Réalisables. Éditions de l’Éclat. ↩︎

- Miessen, Markus. 2011. The Nightmare of Participation (Crossbench Praxis as a Mode of Criticality). Sternberg Press ↩︎