Gérard Chouquer est historien et directeur de recherche honoraire au CNRS. Il a contribué à la constitution d’une discipline qui associe la géographie et l’archéologie : l’archéogéographie. Ses recherches portent sur la dynamique des paysages, l’histoire de l’arpentage et du cadastre, et le foncier. Il propose de voir le droit de propriété statutaire, non plus comme un droit immanent et exclusif, mais comme un accident de l’histoire (★★★)

En matière de propriété, nos connaissances basculent. Nous commençons à comprendre que le rail interprétatif installé depuis fort longtemps, principalement autour du droit romain, ne suffit plus et ne rend compte que d’une partie du sujet.

Nous commençons à comprendre que le point important est la façon dont les sociétés anciennes et actuelles ordonnent les composantes de la propriété pour définir leur régime de domanialité. Et, de relecture en relecture, on en arrive aisément à comprendre et à acter ce fait : dans l’histoire des formes d’appropriation, gouvernée par la succession des régimes de domanialité (c’est-à-dire les situations de partage des droits qui supposent une architecture juridique), la figure de la propriété, entendue comme propriété individuelle et exclusive, n’est qu’un accident du récit, un moment presque autant fantasmé que réalisé du rêve d’exclusion d’autrui : ius ad excludendum alios ou ius exclu- dendi omnes alios, ce droit d’exclure tous·tes les autres de ce qui m’appartient.

AU-DELÀ DU DROIT STATUTAIRE ET DU DROIT CONTRACTUEL. QUELQUES REPÈRES

Pour parler de la propriété, on se contente généralement de rappeler les termes de l’article 544 du code civil : la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. C’est notoirement insuffisant. Pour parler des formes d’appropriation, on doit passer par trois niveaux d’interrogation, dont deux seulement sont admis par les livres de droit des biens et d’histoire du droit des biens.

Le premier est le droit statutaire, celui qui dit, sur la base d’un code, le code civil, qui a droit de faire et quelle est l’étendue de ce droit. Les pays latins, en Europe et dans le monde via la colonisation, en ont fait leur pilier. Lorsqu’on donne la priorité à ce droit statutaire, on développe des sociétés principalement de propriétaires privé·es, et on fait de cette propriété privée la valeur cardinale, en ce sens qu’elle gouverne autant l’économie que le droit. Elle est alors la face juridique du libéralisme.

Mais un premier piège est là : à Rome, on ne connaissait pas cette forme car la propriété était un dominium, mélange de pouvoir et de possession, de droits individuels, mais surtout collectifs (famille, tribu, corporation, domaine, etc.). Il a fallu attendre la Modernité pour séparer les choses. Mais on fait toujours comme si notre conception de la propriété dérivait directement du droit romain.

Le second niveau pour parler d’appropriation, est celui du droit contractuel, bien connu des juristes. C’est le droit des contrats, des arrangements, des concessions, des affermages1, des amodiations2, des trusts et des fiducies, des pariages et associations les plus diverses, des montages sociaux, des formes de portage, des modes de tenure3, normale ou inversée, des cautions, fidéjussions4 et autres formes de garanties. Cette énumération fait prendre conscience que l’invention des formes est sans fin. Dans ce champ producteur de droit, la règle n’est plus de chercher qui a le droit statutaire de faire ceci ou cela, mais qui a intérêt à le faire, qui défend le mieux ou exploite le mieux la ressource, indépendamment de son statut juridique. Et c’est principalement dans ce champ du droit foncier que se produisent les mixités que ne comprennent pas celleux qui s’en tiennent au statut, comme cet étrange mélange de public et privé qui, depuis l’Antiquité, est un fil directeur important de l’histoire foncière : ou celleux qui, de ce côté-ci de la Manche et de l’Atlantique, sont prudent·es voire défiant·es vis- à-vis des trusts et des fiducies si fréquents dans le droit anglo-saxon.

Entre ces deux premiers niveaux de droit, l’équilibre évolue assez rapidement depuis quelque temps. On met de plus en plus de restrictions publiques à l’exercice du droit statutaire de propriété. D’autre part, en raison du développement du droit des contrats, la multiplication des formes partagées empêche de savoir qui possède la terre quand des sociétés diverses et multiples s’interposent, comme c’est le cas dans le monde de la production agricole. Par exemple, en France, les SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) se sont récemment battues pour pouvoir connaître nominalement les porteur·ses de parts de sociétés foncières afin de pouvoir réguler le marché foncier, ce qui est leur mission.

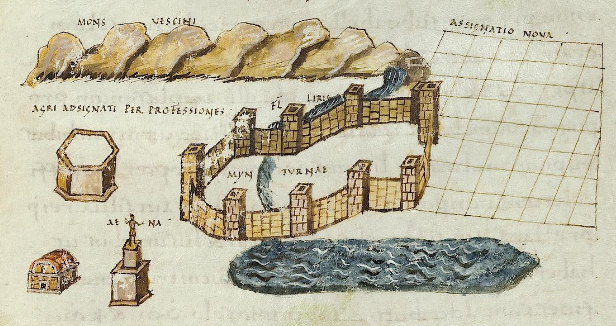

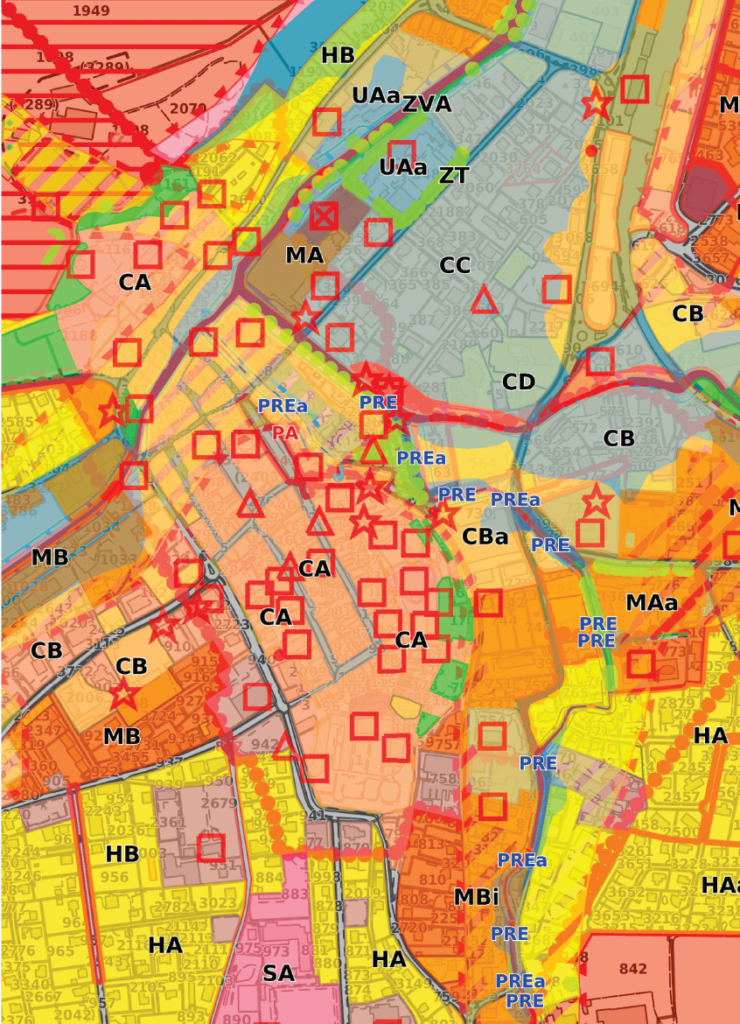

Mais un troisième niveau de réalité reste ignoré des ouvrages, alors qu’il est tout autant créateur de droit foncier. C’est celui des conditions de territorialité, c’est-à-dire des différences du droit d’un territoire à l’autre. Ces conditions sont le fond permanent de l’histoire foncière, par exemple sous le nom de conditions agraires (condiciones agrorum) dans le monde romain, mais sous d’autres noms dans les sociétés médiévales et modernes (par exemple quand on parle de droit ordinaire, de droit des terres fiscales, de droit des immunités, des Libertés anglaises, des franchises territoriales, droit des communaux et des propriétés collectives, des usages civiques en Italie, des droits particuliers qui accompagnent tous les zonages actuels, etc.). Encore aujourd’hui, elles sont en plein renouvellement, sous des formes liées aux problématiques environnementales et économiques (ce sont les zonages écologiques divers, territoires de projet, territoires d’exception, zones franches, enclaves et exclaves sur base foncière accaparée, extra-territorialité). Or, ce champ juridique n’existe pas de façon explicite dans les manuels de droit des biens alors qu’il s’agit d’un fil directeur constant de l’histoire.

Et voici un autre piège. Lorsqu’on nous présente les coutumes médiévales et modernes, on le fait sur une base négative, car on raille les inégalités, les pluralités inutiles, et on en profite pour dire qu’il était temps que le Code civil unifie tout cela. Or non seulement le Code civil n’a unifié qu’une part des choses, mais les zonages actuels (le mille-feuille territorial si souvent évoqué de nos jours) ne sont rien d’autre que la réinvention, pour d’autres motifs, de ces inégalités territoriales. Du Code civil, au code rural, au code de la forêt, au code de l’environnement, par exemple, il est aisé de démontrer que le droit actuel se complaît dans des contradictions qui font qu’il est aussi hétérogène que les droits des sociétés qu’il pointe et souvent dénigre. Parce qu’on a bâti les manuels uniquement sur les deux premiers droits, le droit romain ou le Code civil, ce droit territorialisé n’existe pas ou très mal, car il est combattu au nom d’une unité /universalité qui se doit de toiser les autres composantes du droit. Ainsi, depuis Gaius, jurisconsulte du IIe siècle de notre ère, dont on copie le plan des Institutes avec constance (= les choses, les obligations, le contentieux), le droit se répartit entre les premier et deuxième champs juridiques. Pour l’époque romaine, on restitue ce troisième champ du droit en allant le chercher chez les agrimensores. Aujourd’hui, on le trouverait dans le code de l’environnement, le code rural, le code forestier, tous les droits qui envisagent des différences entre les territoires. La conjonction de ces trois champs du droit définit ce que j’ai appelé, dans un ouvrage récent sur le foncier, des « régimes de domanialité ». J’en ai proposé une typologie historique5.

LE RETOUR DES RÉGIMES DE DOMANIALITÉ

L’une des révisions les plus lourdes qui s’annoncent en matière d’histoire du droit foncier est celle qui dira que le droit civil ou privé, de la propriété exclusive, n’est qu’un temps très court de l’histoire de l’humanité, surtout occidentale. Contrairement à ce que disent tous les manuels de droit romain, la propriété à l’époque romaine n’a que peu à voir avec ce que nous entendons par ce mot. Elle ne concerne qu’une communauté, celle des citoyen·nes romain·es de plein droit. Car la propriété romaine n’est pas uniquement le dominium (le nom complet étant dominium ex iure Quiritium, le dominium selon le droit des Quirites, ou anciens Romains). Pour être réellement propriétaire d’une chose, il faut non seulement en avoir le dominium, le droit, mais aussi l’avoir dans ses biens, la possession. Les Romain·es faisaient, comme nous, la séparation entre le droit sur la chose et l’accès ou dévolution réelle de la chose. Dans les sociétés anciennes, antiques, médiévales et modernes, et encore aujourd’hui dans un très grand nombre de pays, on ne séparait pas la souveraineté de la propriété. Ainsi, dans le monde médiéval et moderne, le·la seigneur·esse était à la fois propriétaire éminent·e des terres qu’iel concédait à ses tenancier·es, ou qu’iel démembrait pour en faire des fiefs, et juge de ces mêmes populations qui lui étaient soumises par divers liens (des aveux, des baux, des reconnaissances de fief, le paiement de rede- vances censitaires, le droit de mainmorte…). On sait que la Révolution française sépara nette- ment les deux registres. Il y aurait d’un côté la souveraineté exercée dans un territoire réputé un et indivisible, autrement dit le public, d’une part, et la propriété, par essence privée, d’autre part. Mais on sait très bien aujourd’hui faire le récit des points sur lesquels butèrent les révolu- tionnaires puis les rédacteur·ices du Code civil de 1804 : par exemple, les baux ruraux (car un bail consenti par un·e propriétaire à un·e pre- neur·se peut risquer de faire renaître un rapport de dépendance), par exemple les usages collec- tifs sur les propriétés privées qu’iels n’ont pas su régler tant c’était contraire à l’exclusivité du droit de propriété, par exemple les communaux et autres biens collectifs des anciennes communau- tés villageoises. En France, l’histoire des biens des sections de communes (un communal, une forêt, des pâturages d’altitude…) est un exemple criant. Ce sont des biens qui, sans être privés, ne sont pas publics, sont gérés par des sections de communes, n’entrent pas dans le budget municipal, etc. On ne sait pas qu’en faire et des projets de loi les grignotent régulièrement dans l’espoir de les faire disparaître.

Or, la surprise du 20e siècle finissant et du début du 21e siècle est là : les régimes de domanialité reviennent en force, sous la forme de néo- domanialités plus ou moins innommées et assumées, mais bien réelles. Autrement dit, on trouve de l’intérêt à faire renaître ou à réactiver des formes dans lesquelles le droit de propriété n’est pas aussi net que ce qu’en disent les codes civils.

C’est, par exemple, le régime des restrictions de droit public à la propriété privée en Suisse, dont on a fait un cadastre, ce qui revient à concevoir un cadastre à front renversé. Jusqu’à aujourd’hui, le cadastre était un élément concourant à dire que vous étiez propriétaires : dans le cadastre suisse, le cadastre en vient à dire combien peu vous êtes propriétaire puisqu’il vous faut res- pecter des normes restrictives de droit public de plus en plus nombreuses (diverses contraintes environnementales par exemple, mais aussi des restrictions liées à la circulation, l’industrie, etc.) et que l’outil informatique vous les fait connaître par sondage (forage) dans la base.

La France n’est pas en reste et on commence à prendre conscience des formes particulières de propriété qu’on a vu surgir et qui installent de plus en plus de formes territoriales de propriété ne respectant pas le droit commun. C’est le cas du droit de propriété des monuments naturels et historiques remarquables : le droit de propriété des édifices du culte catholique ; le droit des exceptions territoriales que sont le littoral; les parcs naturels. Mais on trouve également des exceptions aux règles du Code civil dans ce qu’il est convenu de nommer le statut du fermage qui donne, par exemple, à cell·ui qui reprend la ferme familiale des droits que n’ont pas les frères et sœurs. Ou encore dans le droit foncier d’Alsace-Moselle, puisque le retour au bercail des deux régions en 1918 ne s’est pas traduit par un effacement du droit allemand: on a conservé le livre foncier et la reconnaissance de la propriété par le juge judiciaire, à la différence de ce qui se passe en France, où c’est l’acte notarié accompagné du dépôt d’une minute au bureau de la publicité foncière qui suffit.

Voilà donc le retour, la résurgence en quelque sorte, de la pluralité d’ancien régime (l’hétérogénéité) que la Révolution et les sociétés de propriétaires des 19e et 20e siècles avaient essayé de mettre sous le tapis, sans y réussir complètement. Ces formes du droit, de moins en moins statutaires, de plus en plus contractuelles et surtout de plus en plus territoriales (conditionnelles) nous (re)conduisent vers un régime de néo-domanialité. Parce qu’on va assumer de plus en plus ce qu’on n’osait pas mettre en avant: les exceptions, les hétérogénéités territoriales, voire les contradictions, le partage des droits avec des positions éminentes qui flirtent avec l’Ancien Régime. Le récit porté par l’histoire du droit foncier prend cette évolution de plein fouet car il s’avère toujours plus inadapté. En veut-on un exemple caricatural ? On ne cesse de répéter de façon incantatoire que le droit de propriété se compose de l’usus, du fructus et de l’abusus. Chacun·e sait que la commune est propriétaire de l’église du village. Mais le conseil municipal ne peut, ni empocher les dons des paroissien·nes (la quête), ni tenir une réunion dans cet immeuble dont il est pourtant propriétaire, encore moins d’en disposer pour le vendre ou le louer. Voilà donc un propriétaire de plein droit qui, sur le papier, n’a ni l’usus, ni le fructus, ni l’abusus de son bien, mais qui en a toutes les charges. On sait les raisons historiques de cette situation, mais reconnaissons alors que ce n’est pas une propriété, mais autre chose, une mise à disposition pour une communauté circonscrite d’un bien assumé par la collectivité des contribuables de la commune… En clair, une situation d’inégalité et d’exception juridique justifiée par un droit de l’homme, celui de pouvoir exercer sa religion. Devant l’importance de la charge que représente l’entretien d’un tel immeuble affecté au seul culte (quelquefois une seule messe par trimestre dans certaines églises rurales), il n’est pas douteux que des formes nouvelles verront le jour pour défaire ce nœud d’étranglement juridique et financier. Pourquoi ne pas monter un trust autour de l’église réunissant les fidèles qui veulent pouvoir pratiquer le culte, les amateur·ices de patrimoine qui veulent préserver un monument éventuellement remarquable, les sociétés culturelles locales qui manquent de locaux (les chorales pour répéter, les artistes et artisan·es pour exposer) et bien entendu la commune officiellement propriétaire, afin de convenir d’une autre répartition du faisceau des droits, et d’une autre répartition des charges et des produits ?

Aujourd’hui, on se pose diverses questions. Certain·es se demandent s’il ne faudrait pas opter pour l’inappropriabilité de la terre. Les plus nombreux·ses placent leurs espoirs dans les

« communs ». À l’opposé, d’autres, généralement des civilistes, objectent que la propriété ne cesse d’accroître son empire et qu’on ne voit pas en quoi ce dernier serait menacé. Les un·es se battent pour le droit de propriété, d’autres mettent en avant l’accès à la ressource, si possible en commun. Par exemple, réclamer des communs est insuffisant, parce que, d’une part, on ne dit pas qu’un commun foncier n’est jamais qu’un territoire exorbitant du droit commun6, c’est-à-dire qui déroge aux prévisions de la règle générale, et parce que, tout ne pouvant pas être commun, il faut construire les communs avec les autres formes du droit (civil par exemple) et non pas les penser « contre ».

Pour ces raisons, ma position est sensiblement différente. Sans une reformulation du récit de l’histoire de la propriété, qui fixe les mots, les notions et surtout qui fasse la claire distinction entre régimes de domanialité et formes de la propriété, je crains qu’on ne se situe dans une position de squat intellectuel qui permet d’occuper des places théoriques dans des milieux réels sans avoir à justifier du moindre droit d’accès, c’est-à-dire sans prendre toutes les dimensions du problème en charge.

La recherche doctrinale est en ce moment assez vivante et de jeunes chercheur·ses s’illustrent sur ces terrains (Sarah Vanuxem, Jimmy Meersman, par exemple). De mon côté, j’ai proposé un ouvrage historique présentant l’évolution des régimes de domanialité de l’Antiquité à nos jours, avec une architecture juridique et des classements qui peuvent rendre service. Ne serait-il pas temps de rédiger un manuel d’histoire du droit foncier ?

Pour prolonger le propos :

★ Chouquer, Gérard. 2022. Code de droit agraire romain. Référents antiques pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers. Éditions Publi-Topex : Paris. 884 p.

★ Chouquer, Gérard. 2022. Les régimes de domanialité foncière dans le monde, de l’Antiquité à nos jours : une proposition d’architecture juridique. Prépublication de la MSHE : Besançon. 546 p. À paraître dans la série « Normes et pratiques foncières et agricoles dans le monde». MSHE Besançon. Presses Univer- sitaires de Franche Comté. https://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-03836767 ou https://independent.academia.edu/ G%C3%A9rardChouquer/Books

★ Meersman, Jimmy. 2022. Contribution à une théorie juridique des biens communs. Université de Nice-Côte d’Azur. 657 p.

★ Vanuxem, Sarah. 2012. Les choses saisies par la propriété.

★ Préface de Thierry Revet, IRJS éditions : Paris. 744 p.

★ Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. https://www.cadastre.ch/fr/cadastre-rdppf.

★ Région autonome Vallée d’Aoste. Domini collettivi (consorterie). https://www.regione.vda.it/agricoltura/Domini_col- lettivi/default_i.aspx.

- Action de donner ou de prendre à ferme un bien rural moyennant une redevance convenue entre le fermier et le propriétaire. Cf. Dictionnaire Larousse. ↩︎

- Mode d’exploitation agricole dans lequel le propriétaire de la terre concède l’entreprise à un tiers en échange de prestations en nature et, accessoirement, en argent. Cf. Dictionnaire Larousse. ↩︎

- Mode de concession d’une terre, en vertu duquel une personne n’en possède que la jouissance, à titre précaire. Cf. CNRTL. ↩︎

- Caution donnée pour le paiement de la dette d’un·e autre, notamment pour un engagement foncier. Cf. CNRTL. ↩︎

- Voir Chouquer, Gérard. 2022. Les régimes de domanialité… Cf. bibliographie ci-dessus. ↩︎

- Ce qui est paradoxal et savoureux, et limite sensiblement la portée des travaux d’Elinor Ostrom. ↩︎