Caroline Poulin est architecte et cofondatrice, avec Djamel Klouche et François Decoster, de l’AUC. Grand Prix de l’urbanisme en 2021, lauréate du prix Patrick Abercrombie en 2023, l’AUC a développé de nombreux projets urbains et métropolitains, parmi lesquels Fives Cail à Lille, et Chapelle International à Paris. Dès ses débuts, l’AUC s’est engagée dans la transformation des grands ensembles. Depuis 2022, Caroline Poulin est Archi- tecte Conseil de l’État dans le département de la Marne. (★★★)

« BONNE NUIT LES PETITS »

Enfant, j’ai été bercée, chaque soir, par l’émission « Bonne nuit les petits »1. Les génériques de début et de fin sont mon plus vieux souvenir de grands immeubles d’habitat collectif. Nounours et le marchand de sable volent sur un nuage blanc qui se détache dans le ciel étoilé, entre les tours d’habitation éclairées de l’intérieur. Nounours descend de son nuage par une échelle et vient rendre visite à Nicolas et Pimprenelle juste avant leur coucher, le marchand de sable allume l’étoile des enfants et leur envoie la poudre magique pour qu’iels fassent de beaux rêves. Cette courte émission télévisée, quotidienne, prend pour décor l’architecture de son époque avec ses qualités inhérentes. On bénéficie du confort moderne, on habite la hauteur, on a des voisin·es. On adore la grande porte-fenêtre avec son garde-corps qui s’ouvre pleinement sur la vue et laisse deviner les fragments des saynètes de vie qui se jouent à l’intérieur. Ces ouvertures aux formes répétitives révèlent le singulier autant qu’elles affirment le collectif. À proximité de la porte de la Chapelle à Paris, je retrouve à nouveau « ce décor », le paysage urbain dessiné par les immeubles qui se détourent et se détachent du ciel bleu foncé à la nuit tombée. Depuis le 8e étage de notre petit immeuble de bureaux dessinés par Michel Holley2, la tour Boucry 3s’illumine ponctuellement et progressivement face à moi, me fascine et m’émeut. C’est peut-être la beauté de la figure rassurante du collectif.

La première installation de l’AUC était dans l’agence de Jean Dubuisson4, celle qu’il occupait alors qu’il concevait notamment la fameuse barre de la rue du commandant Mouchotte. L’épaisse porte pivot placée à l’entrée du couloir, le pan d’accrochage en liège, le grand coulissant séparatif du bureau avec la table à dessin escamotable, le mobilier fixe, avec les petits coulissants ou les tiroirs à plans, recouvert de magnifiques bois plaqués avec quelques touches de formica blanc, rouge et bleu, bas de plafond et moquette rase grise, c’était très confortable. Nous nous initions au véritable confort moderne. Cette ambiance fut le cadre de travail de nos premières réflexions sur les grands ensembles, le quartier des peintres à Mantes-la-Jolie, la cité Allende à Villetaneuse, les Courtillières à Pantin. Comment, pour nous dès lors, ne pas avoir une tendresse pour l’architecture de cette époque et ne pas avoir un regard bienveillant sur le travail des architectes des trente glorieuses.

« 5 ANS POUR TOUT DÉMOLIR5 »

Très tôt, les grands ensembles ont été non seulement dépréciés mais véritablement décriés. La terrible invention dans la presse du mot « sarcellite » au tout début des années 1960, résonne comme une maladie qui s’attraperait dans un type de lieu ou d’espace, par la forme urbaine ou l’architecture. Aux échanges que nous avions avec Jean Dubuisson, s’ajoutaient des rencontres régulières avec Jacques-Henri Labourdette. L’architecte des 12 368 logements de Sarcelles avait été traumatisé par la violence de la presse de l’époque, au point de brûler l’ensemble de ses archives pour échapper à ses propres réalisations. Ce dernier ne comprenait vraiment pas pourquoi les jeunes architectes que nous étions manifestaient un intérêt pour son travail et ses réalisations. Alors que s’ouvrait un champ passionnant sur la mutation des grands ensembles, sur la densité et la mixité, sur la notion d’espace public, sur les pratiques et les usages. Les thèmes d’Europan 4, Comment construire les espaces contemporains des villes européennes sur les traces de la ville moderne à Saint-Ouen-L’aumône, et Europan 5, Les nouveaux paysages de l’habitat, déplacement et mobilités à Villetaneuse, raisonnent encore aujourd’hui avec la consultation sur les « Quartiers de demain ».

La première barre est démolie en 1972 aux États-Unis6, et parallèlement, en France, c’est la fin des formes d’urbanisation dites « grands ensembles »7. L’hypothèse de la démolition apparait dès 19758 bien que les bâtiments ne soient pas encore amortis. Les réticences des pouvoirs publics sont alors très fortes, à la fois en raison de l’existence d’une importante demande de logements sociaux et d’un scepticisme quant à l’efficacité des démolitions comme outil de régulation des difficultés avant tout économiques et sociales9. À peine construits, les grands ensembles seraient tous à démolir. « Tout se passe comme si à la brutalité du développement spatial urbain des années 60-70, on opposait la précipitation destructrice des années 2000, avec autant de brutalité »10. Ces mots résument cette obstination à toujours vouloir contredire l’avant, la politique précédente, au lieu de prendre le temps de l’analyse pour avancer plus lentement et de manière plus mesurée, sans à priori ni dogme.

En 1983, suite à la démolition de la tour 6 des Minguettes à Vénissieux, sera créée la mission interministérielle Banlieue 89 « pour en finir avec les grands ensemble », suivie des Grands Projets Urbains (GPU) et des Grands Projets de Ville (GPV), puis de la politique de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Démolition totale ou partielle, « résidentialisation », il faut à tout prix « banaliser » les grands ensembles, les sortir de leur système d’exception, introduire une échelle intermédiaire. Les approches sont toutes « étonnamment similaires, alors même que d’un quartier à un autre, les caractéristiques sociales, économiques et géographiques sont totalement différentes. Peut-on opérer de la même façon sur le quartier des Courtillières à Pantin et sur le quartier de la Noë à Chanteloup-les-Vignes ?11 » , tous deux pourtant imaginés et réalisés par le même architecte. Doit-on gommer la singularité ? Nous pensions que non, mais d’autres ont eu le dernier mot, et c’est dommage pour le Serpentin d’Emile Aillaud. Pourquoi vouloir entrecouper le très long bâtiment sinueux d’1,5 km, en casser des morceaux12, si ce n’est pour des raisons idéologiques. Certes, les financements étaient et sont encore conditionnés par les démolitions, cependant la « masterpiece » aurait pu être conservée dans son intégralité13.

LE PARC DES COURTILLIÈRES S’OUVRE SUR LA TOUR HORLOGE

« Loger l’innombrable implique également une architecture, on ne peut pas reproduire, utiliser les vieux schèmes de l’architecture classique, c’est-à-dire les reproductions, les schémas architecturaux en façade “3 loggias, 1 fenêtre, 6 fenêtres (…) etc.” une fois que se déroule sur 100 mètres cette suite, elle devient aussi monotone qu’un régiment, qu’une caserne… Il faut donc arriver à trouver une autre vie, une autre façon d’être14 ».

Le photographe Emmanuel Pinard15 révèle avec justesse la singularité du serpentin, qui se détache des pans verticaux teintés de briques des tripodes, un paysage où s’imbriquent les bâtiments courbes roses et bleus, leur rapport au sol et les plantations du parc des Courtillières. Ce jeu capté par l’image a été parfaitement maîtrisé par Emile Ailllaud, qui explique que les arbres ont été plantés comme s’ils préexistaient aux mouvements du Serpentin16. De notre côté, nous avions entendu des habitant·es de la première génération, la légende selon laquelle l’architecte, en personne, avait manié le bulldozer pour réaliser le modelé des buttes de terre du futur parc.

Sur la photographie, les plans se succèdent et s’alternent, jusqu’à percevoir le château d’eau de Romainville dominant les côteaux ; repère géographique dans le lointain.

L’image ne montre pas seulement la beauté nostalgique d’un grand ensemble mais aussi la force de son inscription territoriale si inspirante pour la mutation à venir. Travailler à partir de cet héritage emblématique suppose d’agir aux bonnes échelles. Dès 2002, lors de l’étude de définition, nous avons identifié une figure territoriale à cheval sur 4 communes de Seine Saint Denis17, que nous avons nommée « le grand quadrilatère ». Celui-ci semblait être le bon périmètre à lire et à cartographier pour réconcilier les fragments urbanisés situés chacun aux confins de leur commune, pour qu’ils trouvent un bon voisinage. Au milieu de la grande figure, l’ancienne imprimerie du journal L’Illustration, avec sa tour de 60 mètres, pour le stockage de l’eau nécessaire à l’impression, est un marqueur iconique.

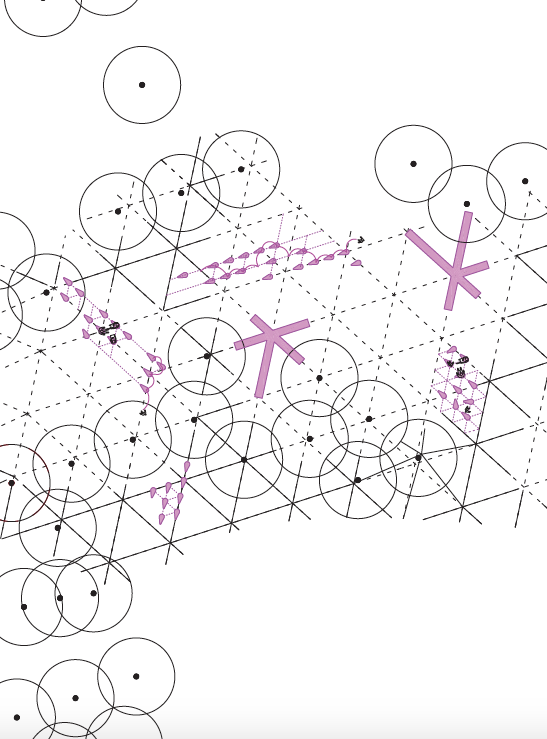

Comme dans un salut respectueux envers cette belle architecture d’une génération son ainé, la seule courbe sortante du Serpentin s’ouvre vers le bâtiment des années 1930. Du grand quadrilatère découlera l’ossature de sa propre transformation par la trame orthogonale et par la structuration des grandes liaisons intercommunales. L’Oued, dénomination inspirée du petit ruisseau18, aujourd’hui canalisé, glisse devant le serpentin d’est en ouest entre les deux quartiers du Pont de Pierre pour rejoindre la station de métro Fort d’Aubervilliers. L’ancienne voie ferrée sort du Fort, traverse le quartier des fonds d’Eaubonne à Pantin vers la promenade Django Reinhardt à Bobigny. La mutation en grand est amorcée, notamment par la rue Edouard Renard ré-orientée 19 vers la tour horloge de L’Illustration. La trame orthogonale sera celle du secteur de renouvellement en contrepoint du Serpentin. On imagine un quai face aux ondulations de l’eau, l’un révèle l’autre en face-à-face. Ce quai prend la forme d’un long rectangle, support de la centralité recomposée et renouvelée, comme une alternative à l’ancienne place du marché, qui fonctionnait comme un cul-de-sac, un espace désorienté et sans échappée. Ce rectangle est le support de nouveaux équipements et le vecteur de propagation de la transformation urbaine. La « plaque de centralité » se glisse dans la trame du « grand quadrilatère » qui la compose, et, dans le même temps, restructure tout un territoire élargi par cette nouvelle polarité.

TRAME SECRÈTE ET GOUTTES ROSES

« … De ce fait il faudrait peut-être trouver des rythmes inconnus, des rythmes peu perceptibles, je dis parfois qu’il faudrait trouver un ordre caché sous un apparent désordre (…). Il faudrait que l’on pressente qu’il y a bien un ordre mais qu’on ne le lise pas, qu’un certain jour on découvre ou peut-être jamais… Qu’il y ait une trame secrète et pas grossière »20.

Les mots d’Aillaud résonnent avec notre intervention qui s’est voulue presque invisible, pas seulement par humilité mais aussi par ambition de trouver la bonne façon d’agir. Cette option n’est pas facile à comprendre et peut-être encore moins à expliquer ; prendre tant de temps pour un aménagement si discret. La recherche de la délicatesse parce qu’on ne veut pas perturber un lieu aimé, sensible et occupé. L’attitude n’est ni de ne rien faire, ni d’être dans une reprise d’un existant patrimonial, on joue de la libre interprétation. S’arranger avec un cerisier, un bosquet, les traces laissées par les pas quotidiens, une courbe, une couleur ou une matière, un grain de sable. Au-delà de « faire avec », nous agissons en toute liberté et inspiré·es par l’univers enfantin et ludique d’Aillaud.

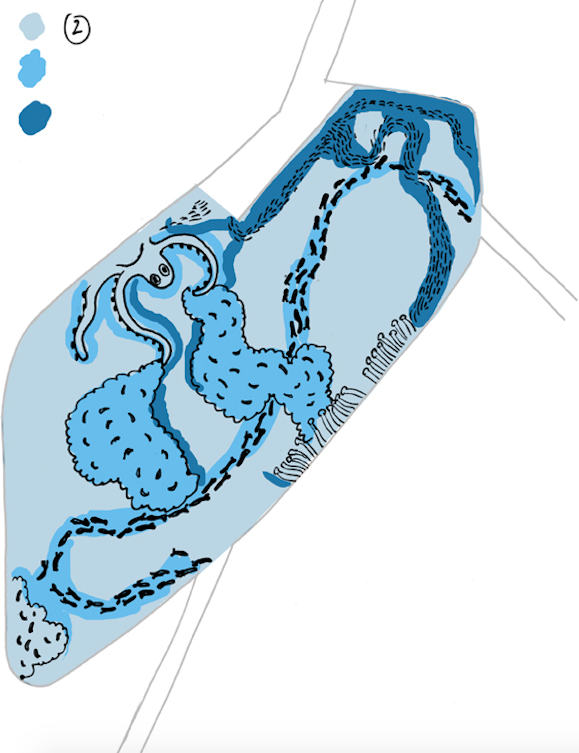

Aux premiers temps du projet, nous avons proposé à Cassandre Montoriol, illustratrice, de s’associer à nos recherches. Elle a illustré notre projet pour la grande concertation publique de 2002, sous le chapiteau dressé pour l’occasion, une semaine au cœur du parc des Courtillières, puis nous a accompagné·es à chaque phase de conception21. Ses dessins, imaginés autour du monde marin, ont été les formes génératrices des arabesques du sol souple de l’aire de jeux des Fonds d’Eaubonne, du calepinage des pavés en pierre bleue lisse ou rugueuse de la place sur la plaque de centralité, et enfin des émergences des dos de baleine pour la fontaine à l’entrée du parc, toute dernière réalisation.

Et puis… « un certain jour », on a découvert une trame secrète dessinée entre les lignes de l’inclinaison des bras des tripodes. Chaque arbre était implanté selon cet ordre caché pour constituer le mail des tilleuls entre les tours de l’office HLM du 93. Nous avons poursuivi le dessin de la trame invisible, elle apparaît en pointillés dans le béton rose, toujours indicible mais présente par les coffrages perdus en bois de châtaignier ; elle s’agence en étoiles à chaque point de rencontre. Cette trame sera le support de l’implantation du mobilier urbain, l’orientation des « gouttes » et de l’inclinaison des branches des bancs « étoiles ». Les gouttes et les étoiles appartiennent aussi au langage d’Aillaud, une sorte de mimétisme de ses formes retrouvées dans les ouvertures des tours nuages à Nanterre ou à la grande Borne à Grigny, leurs couleurs aussi. Une ancienne carte postale de l’avenue des Courtillières était soigneusement punaisée sur notre tableau en liège. Les couleurs roses et bleues encore saturées des bâtiments tout juste terminés ressortaient de la prise devue. Cette photographie est le témoignage que le grand ensemble avait véritablement une valeurà la fin des années 1950 pour figurer dans la fameuse collection des Éditions Yvon. Ces formes et cette colorimétrie ont réinvesti et teinté les divers lieux du quartier au rythme des travaux ; béton coulé en place légèrement bouchardé des sols, béton lisse préfabriqué des mobiliers, rose et bleu. Tout se joue dans la redondance et la récurrence, du proche au lointain, du détail à la transformation plus large. La petite et la grande échelle s’informent mutuellement22 à la fois dans un cadre de référence stratégique et par des micro-aménagements.

MUES ET MUTATION

La transformation du quartier des Courtillières est très lente, nous avons travaillé 22 ans, avec des périodes plus ou moins intenses mais continues. Les travaux se sont étirés sur douze tranches, dont certaines ont été phasées. L’intérêt d’un travail (morcelé) par phases disjointes de travaux est de se poser les bonnes questions sur le statut de l’intervention. Il n’y a pas d’avant ni d’après, c’est un temps qui dure et qui prend place à différents endroits. L’enjeu principal reste de considérer l’existant et de le révéler. Trouver le bon dosage, et ne jamais être trop bavard, c’est avoir eu la chance de reprendre le travail plusieurs fois. Travailler en pointillé dans des temps espacés de plusieurs mois ou années permet de préciser son propos et d’éliminer tout superflu, de se débarrasser detout ce qui est dissonant une fois le recul pris, de trouver l’évidence et la justesse.

Dessiner et réaliser un aménagement dans le temps, touche par touche, sans dévaloriser cequi est déjà fait et ce qui le sera. Chaque action doit co-valoriser la précédente et la suivante sans rompre l’équilibre d’un espace, en le ménageant, en le respectant, pour lui-même et pour tous·tes celleux qui l’arpentent quotidiennement ou exceptionnellement, d’ici ou d’ailleurs. Les 15 ans de travaux apportent à la fois satisfaction et humilité, parce que les aménagements sont respectés, par conséquent, appréciés ou assimilés. Les usages perdurent et d’autres s’installent. Construire progressivement la grande figure publique par des chemins de traverse et des promenades structurantes. L’essentiel est quel’espace soit toujours passant pour qu’il garde sa valeur publique. Je me souviens du passage escarpé en surplomb des anciens terrains desports de l’ASPTT (Association sportive despostes, télégraphes et téléphones) en limite de la nouvelle emprise de la « résidentialisation » d’une tour tripode. Ce chemin avait fait l’objet d’un débat pour sa remise en cause entant qu’espace public et pouvait tomber dans le domaine privé du bailleur, Pantin Habitat. Au nom des continuités publiques, le cheminement a été maintenu et il va bientôt déboucher sur une future sortie de gare du Grand Paris. Nous ne sommes absolument pas visionnaires mais l’enjeu est de ne jamais perdre une possibilité,un potentiel, un avenir. Les Courtillières sont peut-être encore très jeunes pour « faire ville ». Cependant, le grand ensemble a déjà su agréger tellement de couches et trouver dans son aire élargie de nouveaux programmes et de nouvelles fonctions. C’est un travail collectif et patient qui a et mobilise toujours de nombreux·ses acteur·ices. Aujourd’hui, le paysage est riche à la fois par sa diversité mais aussi par son unité, c’est une transformation urbaine heureuse. Les Courtillières fêtent bientôt leurs 70 ans.

- « Bonne nuit les petits », émission télévisée quotidienne, deuxième saison, octobre 1963-décembre 1973. Nicolas et Pimprenelle habitent dans un appartement en hauteur d’un immeuble collectif. ↩︎

- Raymond Lopez et Michel Holley ont travaillé sur la question de la hauteur à Paris, on leur doit notamment la tour Montparnasse, le front de Seine et les Olympiades. ↩︎

- Jean-Robert Delb, architecte de la tour Boucry, livrée en 1974. ↩︎

- Situé Porte de la Plaine, 7 rue Albert Bartholomé, 75014 Paris. Jean Dubuisson avait gardé cette agence des années 1950 comme bureau parisien après avoir déménagé dans une grande agence à Courbevoie dans les années 1960. Ce bureau était le lieu des entretiens entre Jean Dubuisson et Pascal Perris, qui était le commissaire de l’exposition rétrospective à l’IFA, rue de Tournon du 15 janvier au 11 avril 1998. ↩︎

- Jean-Louis Borloo, dans Le Monde du 13 août 2002. ↩︎

- Pour le critique d’architecture Charles Jencks, l’architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 15h32 à l’heure de la démolition de la cité Pruitt-Igoe. Cet instant marque le début du post-modernisme, écrit-il dans son livre de 1977, Le langage de l’architecture postmoderne. ↩︎

- En mars 1973, la circulaire d’Olivier Guichard donne un coup d’arrêt à la réalisation de formes d’urbanisation dites « grands ensembles ». ↩︎

- Voir dans Le livre blanc de 1975 signé par Robert Lion (1934-2019). ↩︎

- Fourcaut, Annie. 2002. Régénérer la banlieue parisienne, les premiers grands ensembles. Pranlas-Descours, Jean-Pierre. Territoires partagés. L’archipel métropolitain. Paris : Éditions du Pavillon de l’Arsenal/Picard. Pp. 110-117. ↩︎

- Arch’urba.Faure, Anne et Andreia Antunes. Février 2008. Renouveler les quartiers : quels jeux d’acteurs ? Quelle forme architecturale et urbaine. PUCA. P.47. ↩︎

- Klouche, Djamel. 2002. De l’information mutuelle de la petite et de la grande échelle : les microcentralités. Territoires partagés. L’archipel métropolitain. Paris : Éditions du Pavillon de l’Arsenal/Picard. P.247. ↩︎

- Chemetov, Paul. 2007. Massacre à la tronçonneuse. Revue Urbanisme, n° 357, Pantin, transformation des Courtillières en débat. ↩︎

- Grace à l’action lancée sous l’impulsion de Gérard Monier, professeur d’histoire de l’art, un moratoire sur le projet des Courtillières commence en 2007. Les démolitions prévues par l’agence RVA seront revues à la baisse et déplacées. Moins de modules seront cassés, et ceux qui le seront ont été choisissans rompre la continuité de la courbe afin de conserver le mouvement général de l’ondulation. La matérialité des façades, prévue en plaque de terres cuites entrecoupées de métal à chaque étage par RVA, sera en pâtes de verre et confiée au graphiste et typographe Pierre Di Sciullo pour la colorimétrie et les dégradés des mosaïques. ↩︎

- « Emile Aillaud parle, l’architecture un problème d’individus », 33 tours, collection Français de notre temps, n°94, production de l’Alliance française. ↩︎

- Pinard, Emmanuel. 2003. Photo extraite d’Architecture du réel, Éditions du Moniteur. ↩︎

- Le Bon, Hélène. Janvier/février 2005. Emile Aillaud (1902-1988) ou le retour à l’enfance. Revue Urbanisme n°340. P.85. ↩︎

- Le grand quadrilatère se situe sur les communes d’Aubervilliers, La Courneuve, Pantin et Bobigny. Il est délimité par la RN 2, la RD 27, la RN 186 (sur laquelle est la ligne du T1) au Nord et la voie ferrée à l’Est. ↩︎

- Le ru de Montfort coule à la limite entre les communes de Bobigny et de Pantin. ↩︎

- Le grand quadrilatère est devenu ensuite un périmètre d’intervention institutionalisé dans le cadre du GPV qui apris son nom. Barreau structurant, la rue Edouard Renardsera réajustée dans la trame orthogonale, dans l’axe du repèreconstitué par la tour de l’horloge du bâtiment de l’illustration. La rue Edouard Renard, depuis Aubervilliers vers Bobigny et passant entre La Courneuve et Pantin, sera redressée sur quelques dizaines de mètres afin de restructurer un nouveau programme autour de l’université Paris 13 et du secteur de renouvellement urbain des Courtillières. ↩︎

- « Emile Aillaud parle, l’architecture un problème d’individus », Ibid. ↩︎

- Cassandre a aussi dessiné les contours des figures de toutes sortes d’animaux pour une grande fresque, bas-reliefs gravés dans le béton bleu, qui marquent les entrées des écoles maternelle et primaire sur le parvis, à l’est de la plaque de centralité. ↩︎

- Klouche, Djamel. Ibid. ↩︎