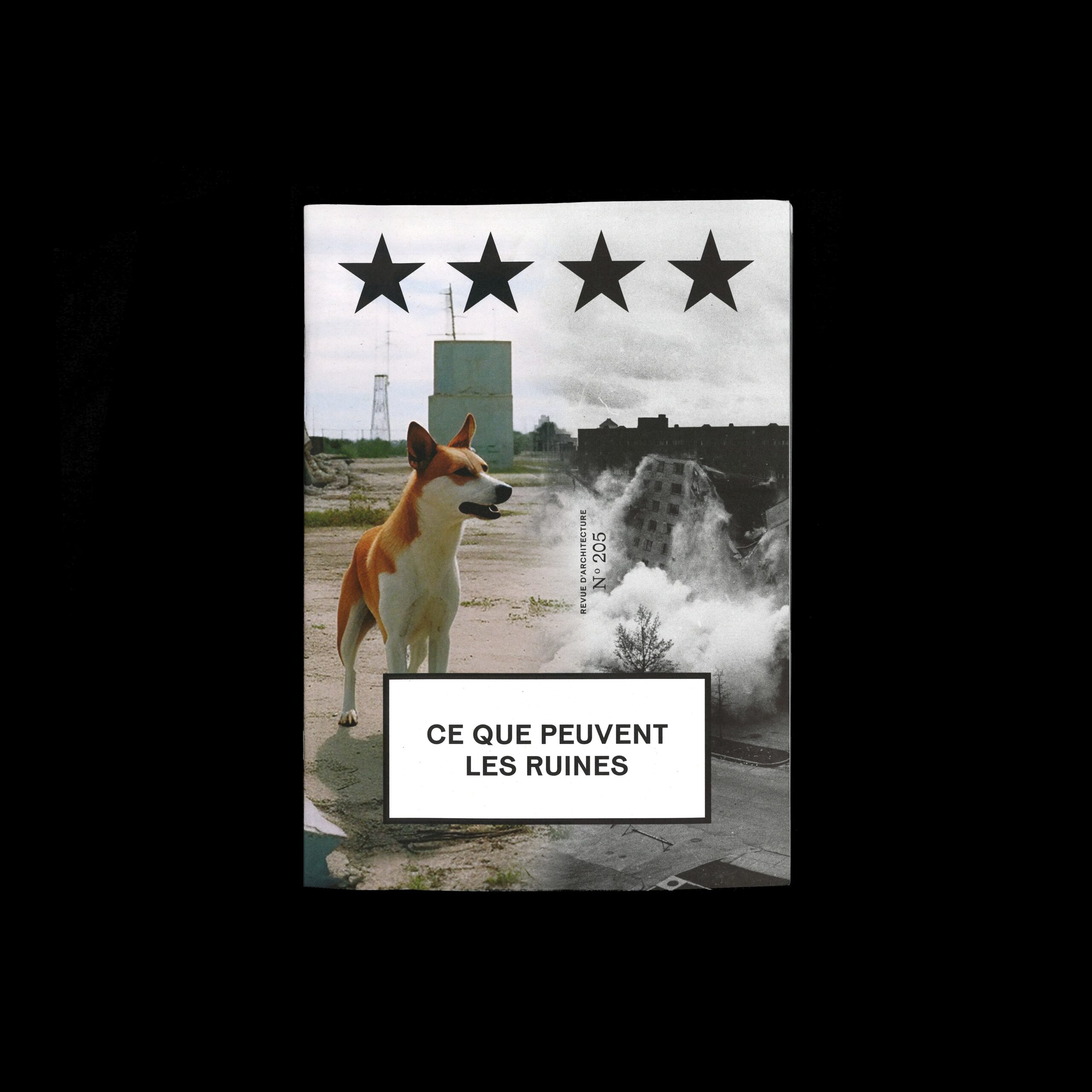

Paulo Tavares est architecte, auteur et éducateur. Sa pratique se situe aux frontières de l’architecture, des cultures visuelles et de la défense des droits civiques. Ses projets ont été présentés notamment à la Triennale d’architecture d’Oslo, à la Biennale de design d’Istanbul, à la Biennale d’art de São Paulo et, plus récemment, à la Biennale de Venise 2023. Il enseigne à Columbia GSAPP et à l’Université de Brasília, et dirige l’agence autonoma (★★★)

En 1986, lors d’un survol du sud-ouest de l’Amazonie, le géographe Alceu Ranzi remarque les traces d’un immense terrassement géométrique au milieu d’une vaste étendue de terre déboisée. Depuis le sol, les travaux étaient presque imperceptibles. Ils se fondaient dans l’environnement comme un élément topographique naturel. En revanche, depuis le ciel, leur dessin architectural précis se distinguait clairement sur la surface de la terre révélant une empreinte technique sur le sol. Ranzi reconnaît alors que le « géoglyphe » est une construction précolombienne.

Dès lors, des études par satellite montrent que sa découverte frappante n’est qu’une des multiples pièces d’un complexe archéologique beaucoup plus vaste, formé d’au moins quatre cents géoglyphes répartis sur un territoire dont la taille équivaut presque à celle des Pays-Bas. On ne sait toujours pas si ce vaste réseau de structures monumentales avait une fonction militaire, religieuse ou de gestion des ressources, mais grâce à la datation au carbone, il est possible de déduire que ces structures ont été occupées entre les années 900 et 1 500 de notre ère, prouvant qu’avant l’invasion coloniale européenne, cette région de l’Amazonie était habitée par des sociétés amérindiennes qui ont produit de grandes transformations spatiales dessinées dans le paysage forestier1.

Les géoglyphes sont longtemps restés inconnus : les remblais ont été recouverts par la végétation forestière après que leur occupation ne cesse. Il en existe d’ailleurs probablement d’autres centaines sous les arbres encore debout. Dans les années 1970 et 1980, alors que le Brésil était dirigé par une dictature militaire modernisatrice, cette région fît l’objet d’un projet de colonisation agressif qui a déclenché une rapide déforestation. Le projet faisait partie d’une stratégie d’urbanisation à l’échelle du territoire visant à « occuper et intégrer » toute la partie du bassin amazonien qui relevait de la souveraineté brésilienne, soit près de 60 % de la superficie totale du bassin.

Sa manière de concevoir l’espace et les plans d’urbanisme qui en découlent relèvent de l’idéologie moderne c’est-à-dire que la forêt était pensée comme une terra nullius / tabula rasa vide et homogène qui pouvait être rationnellement domestiquée, planifiée et réorganisée dans son ensemble. Sur le terrain, les impacts de cette idéologie de contrôle et d’exploitation totale de la nature, masculine et militarisée, ont été extrêmement violents. La modernisation des frontières s’est accompagnée de ce que la Commission nationale de la vérité a décrit comme une « politique d’effacement » des peuples indigènes, qui a laissé dans son sillage des milliers de personnes disparues, d’innombrables communautés déplacées et a causé des dommages graves, durables et généralisés sur l’écosystème forestier2.

Les géoglyphes sont devenus visibles au milieu du paysage dévasté, telle une savane, hérité de la dictature militaire. Deux ruines monumentales issues de deux époques éloignées — les terres brûlées de la modernité tardive et les travaux de terrassement précoloniaux — se superposent dans l’espace comme autant de preuves complémentaires d’un génocide qui dure depuis plus de cinq cents ans. Au-delà des documents historiques sur la violence, la découverte de ces structures a brisé l’imaginaire colonial sur la nature de la forêt qui animait l’expansionnisme frontalier. Les représentations d’une nature vierge, sauvage, d’un « désert vert » ainsi que les nombreuses autres images de nature déshumanisée utilisées pour décrire la forêt constituaient d’autres moyens par lesquels la politique d’effacement était perpétrée, déplaçant les peuples indigènes et éliminant leur histoire du langage afin de voiler la violence physique des expulsions, des massacres et de l’accaparement des terres sur le terrain3.

Cet imaginaire colonial était complété et légitimé par des modèles scientifiques qui considéraient l’Amazonie comme un environnement primitif ayant peu changé depuis le Pléistocène et sur lequel les peuples indigènes n’exerçaient aucun impact significatif. L’un des principaux arguments étayant cette argumentation était l’absence apparente de preuves que les sociétés indigènes avaient domestiqué et transformé leur environnement de manière significative, ce qui s’exprimait le plus clairement par l’absence flagrante de complexes archéologiques dans le paysage forestier. L’absence de traces de conception humaine se conformait à l’idée d’une nature vierge de la forêt, dans la mesure où la forêt représentait une image négative à partir de laquelle l’idée même de design et d’humain pouvait être définie.

LA FORÊT CONTRE LA VILLE

Le concept moderne de design est directement associé aux catégories utilisées pour décrire l’environnement par oppositions dialectiques, faisant état, dans les terminologies employées, des rapports de domination : entre espaces domestiqués et sauvages, cultivés et non cultivés, artificiels et naturels. Les forêts — terme dont l’étymologie romane, silva, est à la racine du mot sauvage — ont joué un rôle particulièrement important dans le processus historique d’élaboration de ces schémas cognitifs.

Dans l’histoire des idées occidentales, les forêts représentent le plus souvent un seuil par rapport auquel se définit la condition humaine, apparaissant comme le territoire de l’état primitif de l’humanité et son antithèse en même temps. Cet aspect liminal n’est pas seulement lié à l’association intime entre l’environnement forestier et le concept de nature sauvage, mais renvoie avant tout à la manière dont les forêts en sont venues à symboliser l’extérieur, la négation ou l’ennemi de l’espace civique. Le mythe de la fondation de Rome raconte que la ville a été construite dans une clairière creusée dans la silva dense : couper et brûler les arbres est le premier acte reconnu de conception humaine dans le paysage. Concrètement, la forêt délimitait la frontière juridico-politique de la juridiction de Rome, au-delà de laquelle la terre était terra nullius, un territoire anarchique et indiscipliné peuplé de tribus barbares et de toutes sortes de parias et de hors-la-loi. Dans l’imaginaire occidental, l’espace du social par excellence est la ville, et la forêt se situe dans une relation d’opposition fondamentale par rapport à cette dernière4.

Cette image de la forêt en tant qu’espace précivilisationnel a inspiré les théories modernes du contrat social, de Hobbes à Rousseau, puis s’est trouvée mêlée au 19e siècle aux géographies orientalistes du colonialisme et aux doctrines d’évolution sociale et d’infériorité raciale qui les accompagnaient. À travers les récits des explorateurs blancs, des administrateurs coloniaux, des naturalistes et des ethnographes, les forêts tropicales du monde colonial ont été dépeintes comme les derniers environnements vierges de la Terre : des territoires isolés où la société n’en était qu’à ses balbutiements et où l’humain n’en était encore qu’à un stade de développement primitif, semblable à celui d’un animal. L’Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, était l’un des symboles à travers lesquels cette image de la nature et de la société — ainsi que les structures de pouvoir et de connaissance que cette image comprenait — était véhiculée.

L’Amazonie était considérée comme un territoire dont la nature était aussi luxuriante qu’inhospitalière pour la civilisation, et qui, en vertu de ses propres caractéristiques environnementales, imposait des limites sévères au développement des sociétés humaines. L’archéologue nord-américaine Betty J. Meggers, dont les travaux pionniers en Amazonie sont à l’origine de cette interprétation, a attribué ce facteur limitant du développement culturel à l’incapacité du sol de la forêt tropicale à favoriser une agriculture intensive, entravant ainsi la croissance démographique, la stratification sociopolitique, l’innovation technologique et, par là-même, l’émergence d’agglomérations urbaines. D’après le modèle du déterminisme environnemental de Meggers, l’agriculture intensive était le « berceau de la civilisation ». Par conséquent, la prédominance de la forêt sauvage et non domestiquée constituait la preuve la plus significative du stade inférieur de l’évolution sociale des peuples indigènes d’Amazonie5.

Depuis les années 1980, les travaux novateurs d’une génération d’archéologues, de botanistes et d’anthropologues remettent radicalement en question ce point de vue6. Une série de nouvelles découvertes archéologiques aussi impressionnantes que les géoglyphes montrent qu’avant le colonialisme européen, de grandes étendues territoriales du bassin amazonien étaient occupées par des sociétés complexes largement peuplées qui utilisaient des technologies avancées pour modifier à grande échelle l’agencement de la terre. En outre, les preuves montrent que les modes d’habitation indigènes, tant dans le passé précolonial que dans le présent moderne, non seulement laissent des traces profondes dans le paysage, mais jouent également un rôle essentiel dans la formation de l’écologie forestière. Les vastes étendues de forêts et de savanes d’Amazonie que nous percevons comme naturelles sont en fait des paysages culturels au passé humain profond. La structure botanique et la composition des espèces du plus grand refuge de biodiversité de la planète sont en grande partie l’héritage de la conception indigène.

LA FORÊT COMME VILLE

Mais que signifie l’affirmation que l’Amazonie, un territoire qui a si profondément façonné l’idée d’une nature vierge dans nos imaginaires et nos constructions épistémologiques, est en réalité un artefact de la conception humaine ? Et, par extension, que les technologies de la conception qui ont permis à une architecture aussi remarquable de voir le jour sont bien présentes dans les connaissances et les pratiques spatiales des sociétés indigènes contemporaines ? Tout d’abord, cela signifie qu’il faut enfin abandonner les interprétations socio-évolutionnistes encore prédominantes, héritées du 19e siècle, desquelles le concept moderne de design est largement tributaire, et selon lesquelles ces pratiques sont, du point de vue de la technologie, primitives. En plus d’affirmer que les architectures du paysage produites par les sociétés amérindiennes sont aussi sophistiquées que leurs homologues modernes, il est important de se demander de quelle manière elles peuvent ouvrir de nouvelles voies vers la reformulation de l’idée de conception dans son ensemble.

Plutôt qu’une preuve de l’absence de culture, nous savons aujourd’hui que la forêt peut être interprétée comme un artefact culturel en soi, mais dont les contours ne s’inscrivent pas dans les catégories usuelles de la pensée occidentale. Les frontières entre le domestiqué et le sauvage, le cultivé et le non-cultivé ou l’artificiel et le naturel ne sont non seulement jamais clairement délimitées dans le paysage, mais n’ont pratiquement aucune signification pour les modes de perception, d’engagement et de production de la forêt par la majorité des sociétés indigènes. Les Achuar, par exemple, comme la plupart des groupes indigènes d’Amazonie, considèrent la forêt comme extension plutôt qu’extérieure à l’espace du village, et utilisent la forêt comme un vaste verger, qu’ils codifient dans les moindres détails7. Des études ethnobotaniques montrent que les communautés Kinja reconnaissent presque toutes les espèces d’arbres et de vignes d’une forêt « sauvage » comme espèces utiles8, et il en va de même pour les Ka’apor, qui emploient un nom spécifique — taper — pour désigner les forêts anthropogéniques qui ont poussé sur les sites d’anciennes installations, dont ils distinguent clairement les arbres et les plantes comme des vestiges « archéologiques » d’anciens villages habités par leurs ancêtres9.

Cette apparente indifférence à l’égard des frontières naturelles et culturelles se manifeste également dans la façon dont les ruines des constructions indigènes apparaissent comme des éléments naturels dans le paysage, brouillant la lisibilité entre la silhouette et le sol, et les éléments de l’environnement naturel lui-même — le contenu et la distribution des espèces végétales, la forme de la canopée, les variations de la topographie et de la composition du sol, etc. — constituent des documents archéologiques à part entière. Certains types d’arbres comme les palmiers résistants au feu ou les sols anthropiques très fertiles appelés terres noires figurent parmi les témoignages les plus explicites du caractère construit de la forêt. Parce que ces ruines font partie des structures vivantes de la forêt, leur nature est complètement différente de l’idée traditionnelle de ruine, à tel point que des yeux non exercés peuvent difficilement les identifier dans le paysage forestier, et encore moins percevoir les infrastructures sophistiquées ainsi que les conceptions paysagères et urbaines dont elles témoignent. (FIG. 4)

Les nouvelles technologies de la preuve — de la télédétection des transformations environnementales à grande échelle à l’analyse médico-légale des graines fossiles — permettent de rendre visibles les nombreuses formes par lesquelles la forêt, comme l’écrit l’écologiste William Balée, configure une grande archive archéologique qui « abrite des inscriptions, des histoires et des mémoires dans la végétation vivante elle-même. »10 De la même manière que nous lisons la ville comme un texte historique produit par des forces sociales encodées matériellement — des couches sur des couches de ruines formant un tissu social vivant — la forêt peut être interprétée à travers la syntaxe des opérations de conceptions et de compositions successives. Pourtant, ces ruines vivantes ne sont ni entièrement ou exclusivement humaines, ni entièrement naturelles. Elles sont le produit d’interactions complexes et à long terme entre des groupes d’humains, des forces environnementales et l’action d’autres espèces, actrices du processus historique de « conception de la forêt ».

Diverses sociétés indigènes reconnaissent non seulement cette nature construite de la forêt, mais étendent également les limites de ce milieu culturel à la multitude d’êtres non humains hébergés par la forêt. Les peuples amazoniens, comme la majorité des autres peuples non occidentaux de la planète, vivent leurs relations avec l’environnement et les autres êtres comme un continuum dans lequel les humains sont des éléments d’un vaste espace social qui comprend également les animaux, les plantes et les esprits. Ainsi, pour les Makuna, « tout comme les Indiens, les animaux vivent en communautés, dans des maisons longues »11, tandis que les Kichwa de Sarayaku affirment que la forêt est peuplée de llaktas, « villages » ou « villes » habités par toutes sortes d’êtres. Comme l’écrivent Débora Danowisky et Eduardo Viveiros de Castro, ce que l’imaginaire culturel occidental appelle environnement, les peuples d’Amazonie le considèrent comme « une société de sociétés, une arène internationale, une cosmopoliteia. »12 Cette conception de la forêt comme cosmopolis implique que tous les êtres qui l’habitent — rivières, arbres, jaguars, peuples — sont des « citoyens », des agents ou des sujets au sein d’une arène politique élargie à qui il convient même d’accorder des droits13.

La forêt n’est pas, telle qu’on la représente, un paysage complètement naturel, antithèse absolue de l’espace urbain culturellement saturé, comme dans la mythologie de Rome. Il s’agit plutôt d’une toute autre forme de polis, qui échappe aux imaginaires liés à l’espace, aux géométries politiques et aux cadres épistémologiques de la modernité coloniale. Face à ces autres ruines, il nous faut peut-être imaginer un autre mythe de la fondation de la ville en tant qu’espace politique, où l’acte original de conception ne repose pas sur le défrichement de la forêt, mais plutôt sur la pratique continue de sa culture. En faire l’hypothèse, c’est accepter la constitution d’un espace politique au-delà des limites de la ville telle qu’édictée par l’expérience occidentale, un territoire habité par tous les êtres humains et non humains qui vivent en dehors de ses murs, parias et hors-la-loi des modèles de civilisation, de progrès et de développement dont la forêt a toujours été l’ennemie.

LE DESIGN AU-DELÀ DE L’HUMAIN

La signification moderne du design découle de l’idée que le design est un attribut singulier qui différencie l’espèce humaine des autres êtres, séparant les humains de la nature en vertu du pouvoir unique qu’il confère aux sujets humains sur le monde. Plus qu’une référence aux qualités esthétiques ou fonctionnelles des objets fabriqués par l’humain, le concept de design remplit ici la fonction de « dispositif ontologique » qui délimite le domaine de l’exclusivement humain, puisque les humains et seulement les humains — par design — peuvent imposer un contrôle instrumental et une signification symbolique sur la nature en raison du fait qu’ils sont doués de qualités spéciales telles que la cognition, l’intention et la volonté subjective. Comme l’a écrit Karl Marx au dix-neuvième siècle, « une abeille fait honte à beaucoup d’architectes dans la construction de sa ruche, mais ce qui distingue le pire architecte de la meilleure des abeilles, c’est que l’architecte élève sa structure dans l’imagination avant de l’ériger dans la réalité. »14

La manière dont nous pensons les relations conceptuelles entre design et humain s’accroche toujours à la formule du 19e siècle selon laquelle l’humain est un homo designer, c’est-à-dire un individu autonome et calculateur capable de plier la nature à sa volonté. Cependant, à l’instar des peuples amazoniens bien que différemment, la science contemporaine montre que les frontières qui séparent les humains des autres êtres sont beaucoup plus poreuses et instables, car bon nombre des attributs par lesquels nous essayons de nous distinguer en tant qu’êtres uniques, tels que la conscience réfléchie, l’intentionnalité, la planification et le langage, ne sont pas limités à l’espèce humaine. Les éthologues nous apprennent que divers animaux agissent avec un certain degré de conscience et de planification, et que certaines espèces, en particulier les grands singes, manifestent un comportement culturel développé par le langage et la transmission de compétences cognitives et techniques, y compris par l’utilisation d’outils15. Les oiseaux utilisent une forme de grammaire sonore ; les systèmes de communication des dauphins « comportent toutes les caractéristiques présentes dans le langage parlé humain »16 et même les abeilles sont capables de transmettre des connaissances et des compétences au fil des générations17. Certains courants des sciences environnementales considèrent les arbres d’une forêt comme des êtres sociaux, puisqu’ils peuvent apprendre, se souvenir et échanger des informations par l’intermédiaire d’un réseau vivant de champignons18.

Ne devrions-nous pas également commencer à considérer que la conception n’est pas l’apanage exclusif des humains ? À condition seulement qu’une telle expérience ne soit pas fondée sur l’idée naïve que les oiseaux, les jaguars ou les singes conçoivent leurs environnements de la même manière que les humains, mais qu’elle nous permette plutôt de forger une image différente de l’acte de concevoir. Lorsque l’anthropologue Eduardo Kohn, dans sa fascinante ethnographie du peuple Runa d’Amazonie occidentale, affirme que « les forêts pensent », il ne dit pas que les forêts pensent de la même manière que les humains, mais il propose une nouvelle possibilité, radicalement différente, de penser ce que la pensée peut être19. Au-delà de l’humain, nous pourrions dresser une image de la conception dont la définition ne repose pas sur l’acte d’un individu souverain imposant une forme à un monde d’objets inertes et passifs, mais sur un processus distribué, en réseau et collectif, au sein duquel de nombreuses forces et de nombreux êtres participent, à des degrés divers, au façonnement et à l’élaboration des environnements au sein desquels ils coexistent. Après tout, « les loups changent les rivières ».

Alors que le design devient un concept si répandu qu’il en perd pratiquement son sens, la manière dont il est conceptualisé n’a jamais été aussi importante sur le plan politique. Les racines de la catastrophe écologique d’origine humaine vers laquelle nous nous dirigeons sont profondément liées aux modes de conception et de fonctionnement des relations entre design, humain et nature dans la modernité. Le changement climatique mondial anthropogénique nous fait prendre conscience que tout design est toujours celui de la Terre, voire de la vie elle-même, même s’il existe différentes manières d’articuler la nouveauté que cela représente. Le concept de l’Anthropocène est si populaire dans le domaine de la conception parce qu’il indique que la planète entière, y compris l’ensemble de ses processus géophysiques, est devenue l’objet ultime de la maîtrise du design. Les ruines vivantes de l’Amazonie racontent une histoire différente, dissidente, suggérant une image de la conception qui consiste moins à planifier qu’à planter la planète, dans la mesure où planter est également une pratique de planification et de design, mais qui doit être finement ajustée à l’influence des vents, des climats et de tous les êtres dont dépendent l’ensemencement et la pollinisation de la vie. Faisons que ce soient les abeilles — des êtres aussi vitaux pour les humains, à un moment où les conceptions écocides de la modernité tardive les conduisent à l’extinction —, et non l’humain, qui déterminent le concept de design avec lequel nous pouvons faire de la vie un projet possible au milieu des ruines de « l’âge des humains » ★

Dans les ruines de la forêt a été publié en 2016 en anglais sous le titre In the Forest Ruins dans le media e-flux, dans la série Superhumanity https://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/68688/in-the-forest-ruins/

- Pärssinen, Martti, Denise Schaan et Alceu Ranzi. 2009. « Pre-Columbian Geometric Earthworks in the Upper Purus : A Complex Society in Western Amazonia », Antiquity 83 : 1084–1095. ↩︎

- Comissão Nacional da Verdade (CNV), Rapport final, Volume II : Textes Thématiques (Decembre 2014). ↩︎

- Une pratique courante de l’époque de la dictature militaire consistait à émettre des « certificats négatifs » attestant de l’inexistence de populations autochtones dans les zones qu’elles habitaient traditionnellement et dont elles avaient été expulsées pour ouvrir l’espace à des projets de développement. ↩︎

- Pogue Harrison, Robert. 1992. Forests : the shadow of civilization (Chicago et Londres : University of Chicago Press). ↩︎

- Meggers, Betty J. Oct. 1954. Environmental Limitation on the Development of Culture, dans : American Anthropologist, New Series, Vol. 56, n° 5, Partie I. ↩︎

- Mon engagement en faveur de l’archéologie en Amazonie s’appuie sur des lectures, des entretiens et des discussions avec de nombreux protagonistes de cette génération, notamment Eduardo Neves, Michel Heckenberger, William Balée et Stephen Rostain, à qui j’exprime toute ma gratitude. Les ouvrages de Heckenberger, The Ecology of Power (New York : Routledge, 2005), de Balée, The Cultural Forests of Amazonia (Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2013) et d’Eduardo Neves, Sob os tempos do equinócio : oito mil anos de história na Amazônia (Doctoral Thesis, Museum of Archeaology and Ethnology, University of Sao Paolo, 2012), ont été de grande importance. ↩︎

- Descola, Philippe. 1994. In the society of nature : a native ecology in Amazonia (Cambridge University Press). ↩︎

- Miliken, William et al. 1992. Ethnobotany of the Waimiri Atroari Indians of Brazil, (Chicago et Londres : University of Chicago Press). ↩︎

- Ibid., Balée. ↩︎

- Ibid., Balée. ↩︎

- Descola, Philippe. 2013. Beyond nature and culture (Chicago and Londres : University of Chicago Press). ↩︎

- Danowski, Déborah et Eduardo Viveiros de Castro, « Is there any world to come ? », http://supercommunity.e-flux.com/texts/is-there-any-world-to-come/, consulté le 18 septembre 2023. ↩︎

- Sous l’influence de l’activisme des peuples maoris, les tribunaux néo-zélandais ont reconnu les terres forestières et les rivières comme des personnes morales. Voir Bryant Rousseau, « In New Zealand, Lands and Rivers can be People », New York Times, (13 juillet 2016) → en Bolivie et en Équateur, pays où les mouvements indigènes jouent un rôle important dans la politique nationale, le droit constitutionnel considère la nature comme un sujet de droits. ↩︎

- Marx, Karl. 1867. « The Labour-Process and the Process of Producing Surplus-Value », dans Capital : A Critique of Political Economy, Volume 1 (Londres et New York : Penguin Books, 1990). ↩︎

- Ape Culture, éd. Anselm Franke et Hila Peleg (Leipzig : Spector Books, 2015). ↩︎

- Knapton, Sarah. 2016. « Dolphins recorded having a conversation ‘just like two people’ for first time », The Telegraph (11/09/16). ↩︎

- Kelland, Kate. 2016. « Brainy Bees learn how to pull strings to get what they want », Reuters (04/10/16). ↩︎

- McGrane, Sally. 2016. « German Forest Ranger Finds That Trees Have Social Networks, Too », New York Times (01/2016). ↩︎

- Kohn, Eduardo. 2013. How forests think : toward an anthropology beyond the human, (Berkeley : University of California Press). ↩︎