Doctorante en philosophie (ENS Ulm et Aix-Marseille Université), Julie Beauté s’intéresse au rôle des trajectoires humaines et non-humaines dans l’architecture. Proposant un renouvellement du lien entre architecture et écologie, elle s’appuie sur les humanités environnementales, l’écologie évolutive, les nouveaux matérialismes, les épistémologies féministes et la philosophie de terrain (★★★)

Tskaltubo est une ancienne station de villégiature soviétique en Géorgie, où les bains et les sanatoriums ont été délaissés à la suite de la chute de l’URSS. Ces infrastructures présentent un intérêt écologique, puisque des espèces vivantes y prolifèrent, ainsi qu’une charge sociale et politique, car ils ont accueilli pendant 30 ans des populations déplacées d’Abkhazie, région séparatiste du pays. À partir d’une enquête de terrain réalisée en septembre 2021 et en juillet 2022, ce texte propose de rendre compte des dynamiques propres d’un bâtiment, le sanatorium Medea.

DÉPASSER LE REGARD MORTIFÈRE

Quelles histoires ?

Pendant l’ère soviétique, la réputation de Tskaltubo (« quali » – l’eau, et « tubo » – chaud, en langue kartvélienne) est due aux qualités thérapeutiques de son eau. À mesure que le tourisme balnéaire se renforce, ce lieu officiel de villégiature accueille un nombre croissant de visiteur·euses dans son monumental complexe de bains et de sanatoriums.

Les années 1980 sont une véritable ère de prospérité économique et culturelle pour la ville. La chute de l’URSS en 1991 entraîne cependant un choc économique considérable, au point que les bains et les sanatoriums doivent fermer. L’année suivante, 10000 Internally Displaced Persons (IDPs), fuyant les conflits ethniques qui éclatent alors en Abkhazie, sont accueilli·es à Tskaltubo dans les équipements de la station. Les sanatoriums convertis en refuge souffrent néanmoins de l’absence de ressources étatiques et s’avèrent très vite résolument inadaptés, voire insalubres1. En raison de ce glissement d’un havre hygiénique et thérapeutique à un abri humanitaire paradoxal d’urgence prolongée, la ville est marquée d’une double image. D’une part, la publicité officielle et les plans de restauration véhiculent une image touristique et balnéaire, en la présentant comme capitale thermale d’Europe de l’Est. D’autre part, de nombreux blogs et chaînes YouTube accentuent l’aspect apocalyptique du lieu et façonnent une image de ruines. S’y déploient des formes singulières de dark tourism et de ruin porn. Après le socialisme et le post-socialisme, une couche capitaliste et libérale s’ajoute à cette histoire.

Dans les années 2010, de nombreux projets sont esquissés. En juin 2018, un projet de revitalisation est relancé, pour une réouverture annoncée en 2024. Les plans, les projets et les annonces ne font cependant quasiment pas mention des IDPs, ne prennent que peu en compte la société civile et n’impliquent pas les autorités locales dans le processus de planification. Un urbanisme vertical est à l’œuvre, avec une position de surplomb, des décisions top-down et un manque de transparence. Le projet de restauration s’avère en outre fondé sur des récits nostalgiques : la vision patrimoniale pose ici un regard fixateur sur les éléments architecturaux, en rejetant les histoires récentes et en mettant en place des stratégies pour neutraliser, nier, annuler le temps. Comment sortir de cette peur et de ce rejet du temps, que véhicule l’histoire patrimoniale du lieu ? Comment sortir de ce regard mortifère ?

À rebours du discours officiel, le discours académique tente une autre voie en critiquant l’idée d’un espace vide et disponible pour les investissements. Il opère un décentrement, en se focalisant sur l’histoire sociale des IDPs. Des chercheur·euses détaillent alors les conditions de vie des Abkhazes, les politiques de réinstallation qui, pendant longtemps, ont détérioré les réseaux communautaires, ou encore la nouvelle dynamique de relogement lancée en 2022 au sud de la ville et depuis laquelle les sanatoriums ont été massivement évacués. Le discours académique cherche à pallier le problème de l’occultation des histoires des populations déplacées. Contre l’histoire surplombante du patrimoine, il propose un refuge heritage, un heritage from below2.

L’histoire académique suffit-elle cependant à sortir du regard mortifère ? Elle opère certes un décentrement, en rendant justice à l’existence des personnes déplacées. Mais rend-elle compte du temps qui travaille l’architecture ? Je fais l’hypothèse que, pour comprendre les strates temporelles multiples de Tskaltubo, il faut non seulement sortir du vocabulaire du patrimoine, mais aussi sortir d’une histoire unique qui en remplacerait une autre. L’enjeu n’est pas de proposer une histoire alternative, mais au contraire de multiplier les histoires.

La vie de Medea

C’est le sanatorium Medea qui a retenu mon attention. Ce choix contingent dépend à la fois de l’allure magistrale de la façade, du nom « Medea » qui m’a intriguée, de l’invasion impressionnante des plantes à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, de mon humeur du moment et du hasard.

J’ai alors passé à Medea plusieurs heures par jour : j’y ai rencontré les habitant·es, les policiers, les jeunes zonant en fin de journée. J’ai assisté à plusieurs shootings de riches Géorgien·nes : les grandes colonnes de Medea sont même souvent utilisées comme décor de vidéos de mariage ou de clips de rap. Je me suis familiarisée avec les chiens, les vaches, les guêpes, les moustiques, les puces, ou encore la végétation impressionnante de cet endroit.

En développant un art de l’attention, j’ai cherché à me dégager d’un point de vue dominant et englobant, qui verrait tout depuis nulle part, pour au contraire appuyer mon approche sur des esthétiques situées3. Construites à partir de la théorie du point de vue4, les esthétiques situées reposent sur quatre points. Premièrement, elles soulignent l’incarnation des existences matérielles et s’opposent ainsi à un point de vue abstrait. Deuxièmement, elles assument la partialité des perspectives que nous avons sur le monde, contre l’hégémonie des métriques et des mesures. Troisièmement, elles en appellent à la notion de responsabilité, c’est-à-dire à la capacité de pouvoir répondre de son point de vue : aucun point de vue, politique, esthétique, scientifique, n’est neutre. Quatrièmement, elles invitent à une pratique critique, à déconstruire et reconstruire la sensibilité, à se doter d’instruments optiques et sensoriels pour apprendre à voir.

Je me suis donc efforcée de penser depuis, avec et comme Medea. Penser depuis Medea, c’est apprendre à regarder d’ailleurs et tenter d’échapper à la vision surplombante du maillage urbain et du patrimoine. Penser avec Medea ensuite, c’est établir une connexion partielle avec Medea pour en faire une partenaire d’enquête : l’architecture n’est plus seulement objet du savoir, mais aussi agent de production de la connaissance, avec quoi/qui je pense. Enfin, penser comme Medea, c’est pister son point de vue particulier, réfléchir à sa sensibilité propre. Medea étant sans organes sensibles comparables aux nôtres, elle invite à envisager d’autres modes de sensibilité. Pour cela, la narration apparaît comme un outil efficace, capable d’élargir notre répertoire épistémique5.

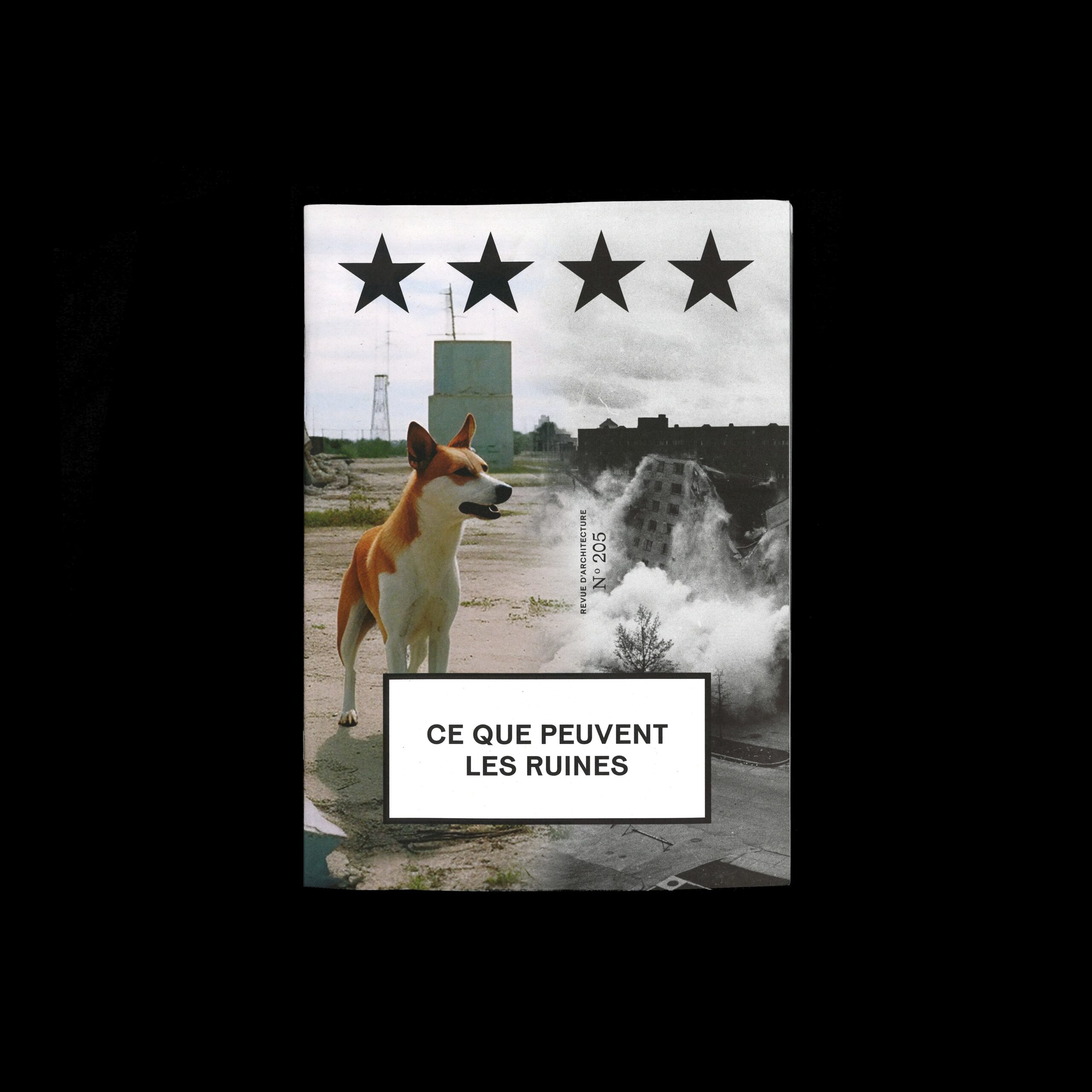

Cette enquête ne s’engage pas dans un monologue sur le sanatorium, mais déploie une approche dialogique. Pour raconter le bâtiment, je propose de tirer les ficelles biographiques de Medea, au sein d’une biographie matérielle qui centre le récit sur des transformations concrètes et qui mêle les temporalités : celles de la légende de Médée, cette magicienne corinthienne, c’est-à-dire géorgienne, cette femme puissante et inquiétante de la mythologie ; celles des histoires de Medea, construite pour accueillir le personnel médical de l’URSS avant de devenir un refuge humanitaire puis d’être évacuée ces dernières années ; celles des récits de rencontres et de discussions ; celles des voix humaines et non-humaines qui peuplent le lieu (FIG. 1).

Rêver les herbiers

L’enquête repose sur une pratique d’herborisation. Les herbiers permettent de donner à voir les transformations de Medea et d’en collecter les histoires. Une telle philosophie de terrain se déploie en trois modalités : collecter la flore, connecter les matières, fabuler les fuites. L’épistémologie de la botanique et le courant écoféministe aident ici à rendre compte de l’écologie trouble, inhérente aux herbiers. Collecter la flore est un art de l’attention. En cueillant des herbes et des feuilles, j’accepte et endosse le compagnonnage des plantes, je deviens soucieuse des détails, je connecte les échelles de temps et d’espace. À l’image des naturalistes, je me mets de plain-pied avec le monde et je prends au sérieux les phénomènes, au point qu’ils acquièrent d’emblée une dimension réflexive et théorique. La réalisation d’herbiers dépasse ainsi le dualisme concepts/phénomènes, mais aussi le dualisme théorie/pratique. La collecte est en effet un lieu de questionnement sur la nature de l’herbier : qu’est-ce qui peut rentrer dans l’herbier ? Comment l’herbier est-il transformé par les entités qu’il accueille ? La collecte consiste à sélectionner des spécimens physiques par un travail de discrimination et de négociation : certaines espèces passent à la trappe, certains êtres sont difficiles à envisager comme appartenant à l’herbier, certains objets-limites (plume, champignon, lichen) troublent les définitions. Véritable pratique située, l’herborisation mobilise un corps vulnérable et genré, qui cultive un rapport non institutionnel à la connaissance des végétaux. Sous le signe de Médée, la figure de la guérisseuse ou de la sorcière émerge derrière celle de la cueilleuse : la collecte se fait sorcellerie de terrain.

Connecter les matières se réfère ensuite à la matérialité des herbiers, qui mettent en page les plantes après leur séchage. Cette mise en page est une mise en relation : elle instaure des proximités – entre l’herboriste et ses prédécesseuses, l’herboriste et les plantes, les pages et les herbes, la vie et la mort, la description amoureuse et l’arrachage des plantes. Les herboristes fabriquent des attachements et des détachements. Par un étrange care post-mortem voire trans-mortem, les herbiers troublent la distinction entre le biotique et l’abiotique. Qu’est-ce qui est vivant dans l’herbier ? Quelle matière est organique ? La matérialité de l’objet-herbier, dont la détérioration est inéluctable, est aussi décisive. Les herbiers apparaissent comme des archives vivantes : par synecdoque, car ils contiennent des éléments organiques ; par métaphore, car ils vivent des nombreux commentaires des naturalistes ; et littéralement, car leur matérialité évolue jusqu’à leur destruction : elle a une histoire. Dynamiques, connectifs et, donc, transformateurs, les herbiers ne vont pas sans interventions biopolitiques et négociations cosmologiques – ils sont d’ailleurs aux prises avec la science coloniale, la mort et la violence. L’enjeu est donc de mettre en avant leur agentivité, mais sans occulter les logiques de pouvoir qui les traversent. Enfin, fabuler les fuites renvoie au fait que ces herbiers sont traversés par des pratiques discursives : ils appellent des discours qui les commentent et les narrent. Ils ne sont donc pas qu’un stock de brindilles, de peaux ou de chromosomes, mais plutôt un lieu d’émergence de voix qui les lisent et lient. Bien plus, ils semblent envahis par les histoires et les rêves des naturalistes, des herboristes et des non humains : ils nous invitent à fabuler l’invisible6. Pour sortir des catégories fixatrices, qui étiquettent et mortifient les spécimens et les lieux, j’imagine moi aussi des herbiers fabulatifs. Un point de départ est de faire rêver les noms des plantes au-delà des nomenclatures de la science coloniale, à partir d’une pratique de « deep naming »7 : il s’agit de nommer les choses en lien avec leur matérialité, en lien avec les discours qu’elles véhiculent et en dialogue avec la terre. Fabuler les herbiers pourrait donc bien consister à imaginer des taxonomies spéculatives et relationnelles, susceptibles de faire émerger des histoires.

Un de mes herbiers s’est révélé être hanté par la figure d’Artémis. Deux espèces y étaient surreprésentées : l’ambroisie (Ambrosia Artemissiifolia) et l’armoise annuelle (Artemisia annua). De fil en aiguille, de rêves en histoires, je me suis souvenue de la légende de Médée. Dans la mythologie, Médée se déguise en prêtresse d’Artémis pour venger le père de Jason : elle trompe ainsi les quatre filles de l’usurpateur Pélias avec un chaudron d’herbes magiques. Mon herbier est traversé aussi par ces récits-là : il relie alors l’histoire du sanatorium, la taxonomie des plantes présentes sur place et les légendes qui peuplent nos imaginaires.

Empiriques et spéculatifs, les herbiers rendent possible une écoute des agents plus qu’humains. Ils traversent et connectent les temporalités, les récits et les rêves – ceux des naturalistes, des guérisseuses et des sorcières, ceux des spécimens séchés, des herbiers et du sanatorium. Ces fabulations se dégagent d’une « écologie des épinglements », qui épingle les noms et les spécimens, qui cloue des cases binaires et fige des filiations. Privilégiant les déviances, les mélanges insolites et les contaminations, ils esquissent au contraire une « écologie des fuites », susceptible de mettre en scène de manière tangible les devenirs inattendus et l’épaisseur trouble de la matière.

ÉCOLOGIES MÉTAMORPHIQUES

Transformations matérielles

Les herbiers permettent de collecter des histoires qui racontent la matérialité mouvante de Medea, ses singularités multiples, sa non-disponibilité irréductible. Ils donnent à voir l’évolution des agencements et les métamorphoses du sanatorium. Ils m’ont ainsi conduite sur la piste de l’eau : les plantes en ont en effet besoin; certaines espèces, comme les fougères, sont même l’indice d’un milieu humide. À Medea, l’eau est présente explicitement (dans les bassins) ou implicitement (en témoignent les moisissures ou les moustiques). Elle est canalisée dans les tuyauteries ou bien intempestive : de nombreuses fuites spectaculaires agitent notamment les sous-sols. Paradoxalement omniprésente et dissimulée, nécessaire et dangereuse, l’eau est un agent multiple et équivoque : elle est eau-matériau (dans la construction, par exemple avec le ciment), eau-thérapie (avec la balnéothérapie), eau-ornement (avec les bassins et les fontaines), eau-ressource (en tant qu’elle étanche la soif des ouvrier·es, des employé·es, des résident·es, des IDPs, des plantes, des moustiques), eau-perturbation (car elle s’infiltre et détériore) ou eau-indice (car elle signifie le délabrement et l’insalubrité). L’eau se transforme en permanence pour générer des effets hétérogènes : elle ne tient pas en place.

L’idée d’un herbier des matières m’a en outre incitée à collecter non seulement des plantes, mais aussi des matériaux, dont beaucoup étaient difficilement classables : éléments de construction détériorés, objets abandonnés, ordures des occupations et des squats, etc. Cette attention aux matériaux et à leur circulation tend à attester de l’inséparabilité des déchets, résidus, détritus et du design, à tel point que toute architecture ne semble être que déchet en transit8. Les matériaux qui jonchent le sol de Medea sont le signe de la transformation des usages au cours du temps. Les modifications faites par les IDPs sont notamment saisissantes. Les IDPs se sont installé·es dans ce sanatorium aux allures luxueuses et ont inévitablement opéré des écarts de conduite par rapport aux usages précédents. Par exemple, dans certaines pièces, le parquet a été complètement retiré, mais pour être utilisé en bois de chauffage ou comme matériau de construction.

Une tripartition est ici à l’œuvre entre les choix techniques de conception, les représentations des utilisateur·ices et l’utilisation effective des objets techniques : les usages des IDPs sortent considérablement du scénario-script conçu par les concepteur·ices9. Cependant, ces scripts alternatifs ne sont pas assimilables à de simples destructions, détériorations ou salissements. Par bricolage, les IDPs ont en effet opéré un grand nombre de travaux pour entretenir et prendre soin de Medea : de nouveaux scripts ont émergé. Ces écarts de conduite modifient en permanence le sanatorium, qui n’est donc plus défini par sa stabilité, mais par ces transformations. L’allure de Medea change ainsi avec le temps : métamorphique, elle est palace soviétique, refuge humanitaire, ruine hantée apocalyptique, symbole d’investissement libéral.

Féralité des ruines

Les métamorphoses de Medea sont activées par des présences animales, végétales, microbiennes, minérales, artéfactuelles et spectrales. Le sanatorium apparaît ainsi comme une composition polyphonique mobilisant une multiplicité d’agents plus qu’humains. Medea n’est donc pas faite une fois pour toutes par des êtres humains, mais continuellement par des écologies métamorphiques. Elle repose sur des processus ouverts de fabrication, sur des systèmes complexes, dynamiques, réactifs, situés et historiques – sur des sympoïèses10. Au-delà des dualismes du vivant et du mort, de l’animé et de l’inerte, ces sympoïèses organiques et inorganiques s’insèrent dans un monde de matières actives, dans des processus déjà en cours11.

Un tel « faire » sympoïétique mobilise des trajectoires qui débordent des catégories nature/culture, et plus spécifiquement sauvage/domestique. Les agents non-humains mettent en effet en échec la frontière entre le naturel et le culturel : des êtres de prime abord naturels ont un rôle actif dans un bâtiment artificiel et le sanatorium, apparemment issu essentiellement de la culture humaine, est profondément affecté par le monde non-humain. Le concept de féralité12, tiré de l’écologie évolutive, s’avère dès lors central en tant qu’il désigne une espèce domestique renvoyée à l’état sauvage. Il peut aussi qualifier des espaces, des paysages, des écosystèmes qui ont été cultivés, mais qui se développent désormais hors du contrôle humain. Le féral ne décrit cependant nullement un retour de ou à la nature : est féral ce qui émerge aux limites de la domestication, selon une trajectoire indéterminée qui transgresse la norme. La féralité se réfère à des assemblages et des processus qui caractérisent l’Anthropocène. Les systèmes de production ont échappé aux échelles individuelles, les défis et les besoins se sont accélérés, les écologies ont été bouleversées. La féralité désigne alors une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire transgressive, hors de contrôle13.

Les métamorphoses férales de Medea soulignent les devenirs incertains des architectures et les effets matériels non planifiés et difficilement institutionnalisables. Elles adoptent un régime de temporalité particulier – le régime de l’instable, de l’incertain, de la latence, qui s’oppose à une pensée déterministe et planifiante. Elles témoignent du devenir-ruine des architectures. « Ruine » n’est néanmoins ici pas synonyme de « lieu abandonné ». Les ruines de Medea sont le lieu d’une occupation active et inventive des espaces. En revanche, on parle d’abandon dans le cas où on produit une ressource. L’abandon repose sur un dualisme opposant la ressource à tout le « reste », qui n’est que déchet, mauvaise herbe. Quand la ressource ne peut plus être produite ou exploitée, l’endroit est abandonné. Ainsi, les espaces abandonnés ne le sont que du seul point de vue de la production des ressources14. Il s’agit ici au contraire de sortir Medea du paradigme de la gestion des ressources et de la logique capitaliste de la marchandise.

Avec la notion de « ruines », une précaution s’impose cependant, relative à l’esthétisation de la précarité. En effet, de nombreux travaux postulent actuellement une forme de précarisation généralisée du monde et invitent à étudier les formes de vie dans les ruines de l’Anthropocène. Les ruines tendent alors à occuper le centre des questions écologiques. Se dessinent en creux une esthétique et une éthique nouvelles de la précarité, qui s’avère dangereusement compatible avec certaines valeurs du néolibéralisme, en tant qu’elles promeuvent une image de fluidité, de spontanéité, de malléabilité, de résurgence.

Les écologies matérielles et métamorphiques permettent néanmoins de souligner le lien entre le temps et l’architecture. Elles mettent en scène des devenirs et des écarts inattendus. Elles témoignent de la fragilité constitutive des plans perpétuellement contrecarrés des projets architecturaux. Contre une vision de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture, qui pense le vivant en termes de comptabilité, de standardisation et de modélisation, Medea témoigne d’une historicité matérielle et férales, de strates temporelles et d’histoires métamorphiques. Ce sont des histoires de matières vives, qui n’en finissent pas de frémir sous le souffle de Médée ★

- Applis, Stefan. 2020. « New Perspectives for Tskaltubo », Journal of Conflict Transformation, Caucasus Edition.

↩︎ - Harris-Brandts, Suzanne et David Sichinava. 2021. « The politics of urban recovery in a Soviet-era spa resort town : Heritage tourism and displaced communities in Tskaltubo, Georgia », dans Urban Recovery (London : Routledge), 27194. ↩︎

- Beauté, Julie. 2021. « Vers des esthétiques situées », dans La Beauté d’une ville (Paris : Pavillon de l’Arsenal, Wildproject). ↩︎

- Haraway, Donna J. 1988. « Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies 14, no 3 : 57599. ↩︎

- Bird Rose, Deborah et Libby Robin. 2004. « The Ecological Humanities in Action : An Invitation », Australian Humanities Review 31, no 2. ↩︎

- Beauté, Julie et Mathias Rollot. 2021. « Fabuler l’invisible. Inventaires paysagers des indisponibles », Amplitudes, no 4 : 2438. ↩︎

- Plumwood, Val. 2002. « Decolonising Relationships with Nature », Philosophy Activism Nature, no 2 : 730.

↩︎ - Till, Jeremy. 2009. Architecture Depends (Cambridge, Mass : MIT Press). ↩︎

- Akrich, Madeleine. 2013. « La description des objets techniques », dans Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, éd. par Michel Callon et Bruno Latour, Sciences sociales (Paris : Presses des Mines), 15978.

↩︎ - Haraway, Donna J. 2020. Vivre avec le trouble, trad. par Vivien Garcia (Vaulx-en-Velin : Les Mondes à faire), 115. ↩︎

- Ingold, Tim. 2013. Making. Anthropology, Archaeology, Art and Architecture (London : Routledge). ↩︎

- Beauté, Julie et Salomé Dehaut. 2023. « Feral », dans Handbook of the Anthropocene : Humans between Heritage and Future, éd. par Nathanaël Wallenhorst et Christoph Wulf (New York : Springer), 150711. ↩︎

- L. Tsing, Anna, et al. 2021. « Feral Atlas : The More-Than-Human Anthropocene » (Stanford University Press), http://feralatlas.org. ↩︎

- L. Tsing, Anna. 2017. Le Champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, trad. par Philippe Pignarre, Les Empêcheurs de penser en rond (Paris : La Découverte), 3738. ↩︎