Josselin Vamour est architecte, co-fondateur de l’agence Panorama – bureau d’architecture, installée à Paris depuis 2017 (★★★)

Le 10 juillet 1976, l’usine d’ICMESA, située dans la petite ville italienne de Meda, est le lieu d’un accident industriel sans précédent. Un nuage de dioxine est relâché dans l’atmosphère et contamine la ville voisine de Seveso. Ce nom, Seveso, renvoie aujourd’hui autant au lieu de l’événement, qu’à la mutation du drame collectif en un outil réglementaire. Revenir sur ce nom est l’occasion de s’interroger sur la dimension « volatile » de la catastrophe et de sa « dispersion » au sens propre et au sens figuré.

LE NUAGE TOXIQUE, INFORME PAR NATURE

Le 19 juillet 1976, l’industriel Givaudan, filiale d’Hoffmann-La Roche, alerte les autorités italiennes sur la nature réelle d’un accident survenu 9 jours plus tôt, sur une chaîne de production de l’usine ICMESA (Industrie Chimiche Mendionali Società Azionaria), située à Meda, au nord de Milan. Les maires de Meda et de Seveso, la ville voisine, avaient quant à eux été informés le 11 juillet 1976 d’un incident s’étant produit la veille.

Archivio famiglia Volpi

L’inconnu règne alors, tant sur la nature des faits survenus dans cette usine de produits chimiques que sur celle des substances libérées dans l’air. Les décès soudains de nombreux animaux sauvages (oiseaux, lapins, etc.) et le jaunissement inhabituel des végétaux alertent initialement la population. Mais c’est l’apparition de lésions cutanées inexpliquées chez les enfants aux alentours de l’usine qui provoque la panique parmi les habitant·es. Celui-ci s’accompagne d’un mouvement social au sein de l’usine, qui entraîne la mise à l’arrêt de la chaîne de production. Un comité technico-scientifique est alors désigné par les autorités pour la gestion de la crise. Il se penche sur les prélèvements et mesures effectués par le fabricant, qui révèlent la vaporisation massive de dioxine dans l’atmosphère et permettent d’établir que cet événement fait suite à la surchauffe du réacteur A101 et à la rupture consécutive d’une soupape. Sur cette base, le comité instaure des mesures immédiates de protection des habitant·es.

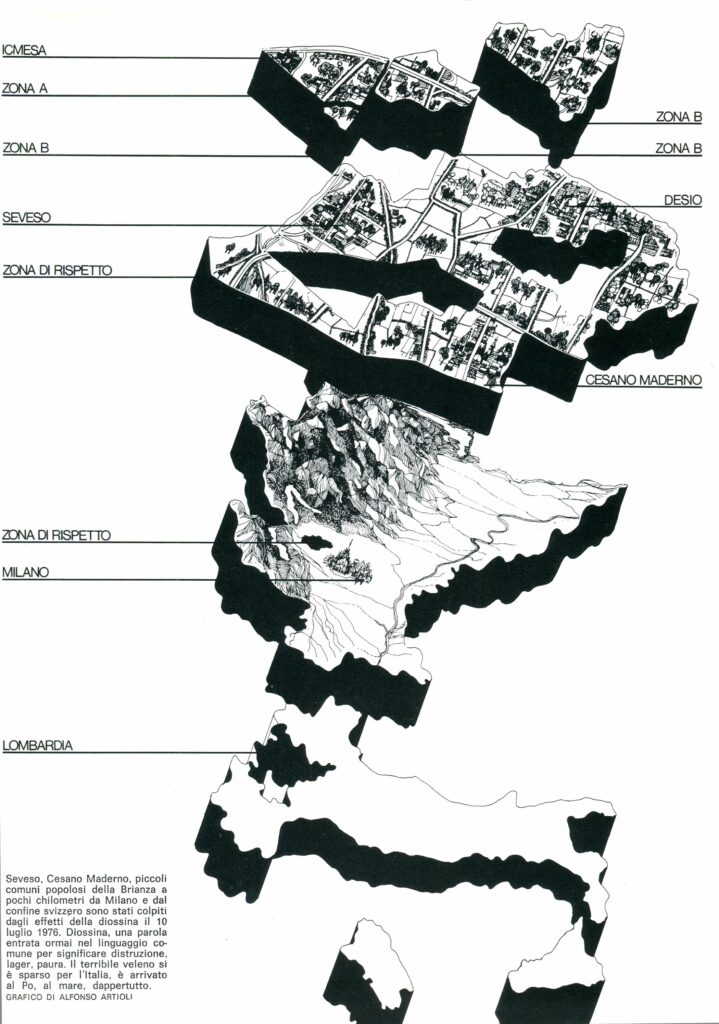

Selon les estimations, entre deux et vingt kilogrammes de dioxine se seraient répandus dans la plaine sous la forme d’un panache, par nature informe, traversant plusieurs localités. S’étendant du nord au sud, des communes de Meda à Desio, la traversée du nuage poussé par le vent entraine la pulvérisation d’une fine couche de poudre mortelle sur son passage. La TCDD, également connu en tant que défoliant pendant la guerre du Vietnam sous le nom « d’agent orange », se caractérise par sa très haute toxicité pour l’être humain. La stabilité de ce composant chimique ne permet pas sa dissolution et donc son élimination rapide dans l’environnement.

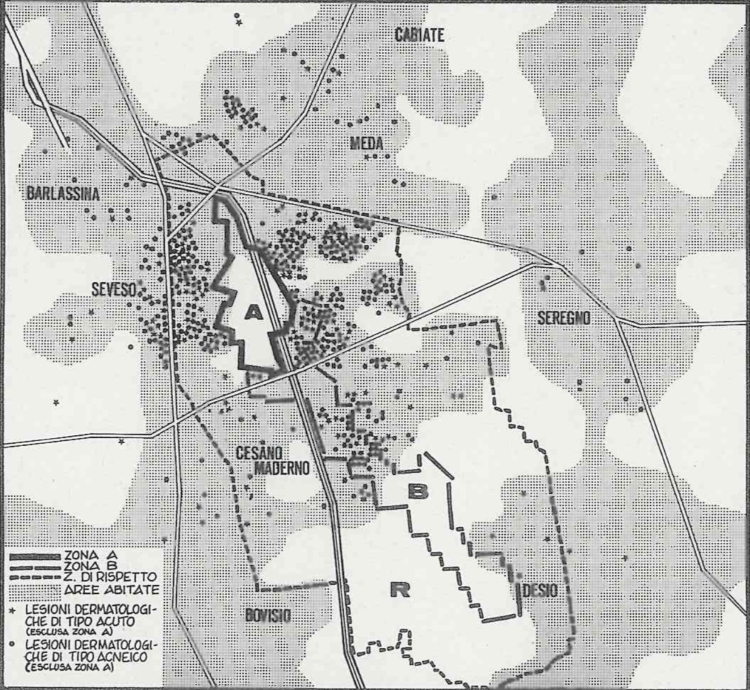

Trois périmètres concentriques sont établis autour du lieu de l’accident ; chacun délimite des degrés de contamination croissants. Dans la zone A, la plus touchée et située directement au sud de l’usine, 108 hectares sont soustraits au territoire. Dans la zone B, 269 hectares sont soumis à des restrictions. La zone R, dite « de respect », ou de précaution, concerne principalement des mesures d’interdiction de consommation des cultures : 1 400 hectares et environ 30 000 habitant·es sont concerné·es. Au total, 730 personnes sont obligées de quitter définitivement leurs maisons et leurs biens. La menace invisible plane désormais sur les villages contaminés charriant avec elle les peurs et les calamités de la civilisation industrielle1.

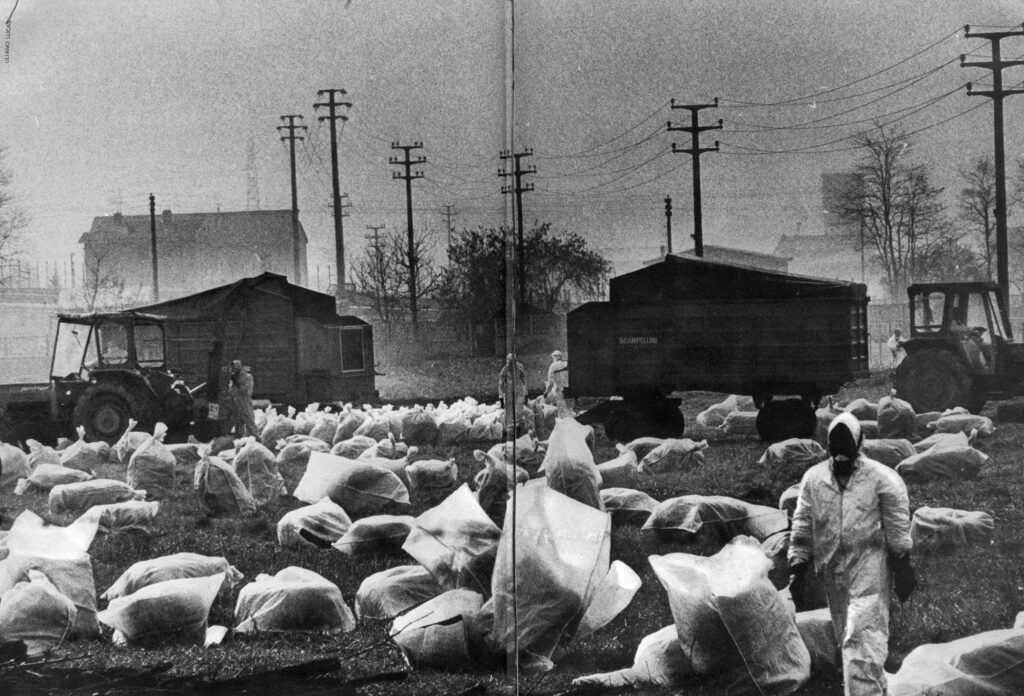

Photographie prise par Uliano Lucas, parue dans « Il fatto, la foto », juillet 1977. Archives Uliano Lucas

DÉLOCALISER LA CATASTROPHE

La substance répandue dans l’environnement sous forme de poudre ne peut être totalement éliminée que par combustion, à une température de 800°C minimum. Ne pouvant compter sur une désintégration naturelle, les pouvoirs publics se résolvent à entreprendre la dépollution à grande échelle. Durant 5 ans, des équipes sont à pied d’œuvre pour apurer et régénérer les lieux.

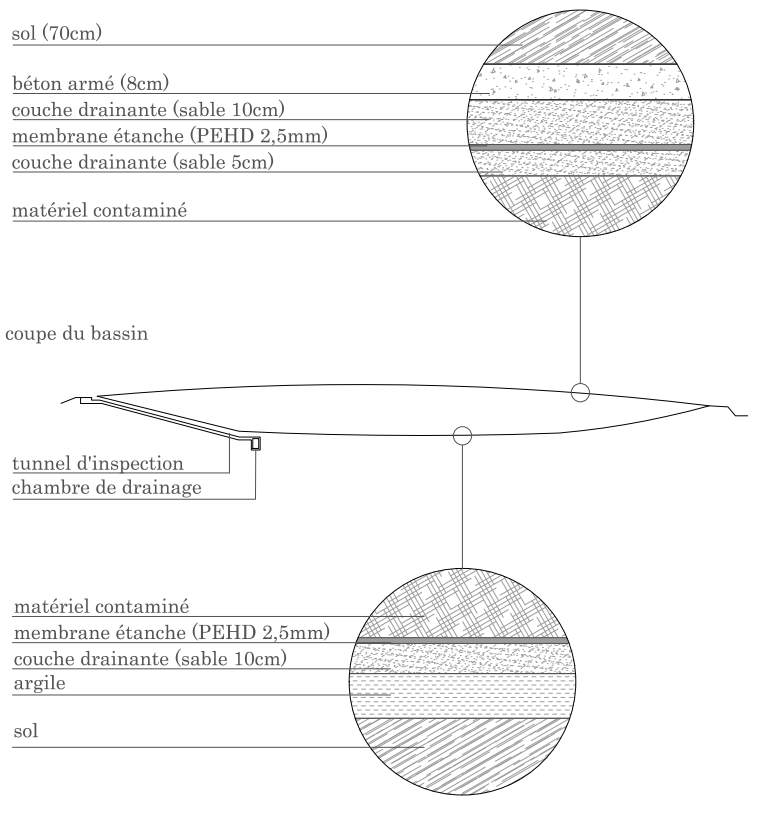

Au nuage toxique succèdent alors les fantômes de la décontamination, silhouettes blanches anonymes protégées dans leurs combinaisons de protection. Masquées, elles abattent les maisons, réduisent les arbres en copeaux et décroutent la terre désormais impure. Les forçats de la dioxine, à l’image des liquidateurs après la catastrophe de Tchernobyl, se relaient inlassablement pour tenter de faire disparaître les traces du composant chimique sur toutes les surfaces où il a pu se déposer. Le sol est retiré sur une profondeur variant de 30 à 90 centimètres selon les emplacements. La guérison s’accomplit par le déplacement du terrain. La terre infectée est extraite, le lieu s’efface. L’usine est rasée et les débris stockés dans l’attente d’une solution. L’évacuation forcée des habitant·es à la hâte, abandonnant maisons et effets personnels, accentue la dépossession d’un lieu désormais coupé du monde par les arrêtés administratifs et les transformations physiques. Ceinturée de palissades et contrôlée par l’armée italienne, la « zone A » n’est plus occupée que par les chiourmes de la « bonification », le terme utilisé pour décrire le processus de décontamination des terres2. Face à la mobilisation de la société civile, les pouvoirs publics renoncent à la construction d’un incinérateur envisagé sur place pour faire disparaitre les éléments les plus pollués. L’alternative choisie consiste en la construction, de 1981 à 1983, de deux bassins étanches où seront enfouis les restes, les débris et les animaux morts. Plusieurs couches de protections figent la menace dans le temps. L’argile du sol restant, une feuille de polyéthylène renforcé, des granulats compacts et une dalle de béton constituent l’enveloppe des installations conçues spécifiquement. Les bassins A et B, d’un volume de 200 000 m3 et 80 000 m33, sont dissimulés sous une épaisse couche de 70 cm de terre végétale. Placés sous haute surveillance, les sarcophages forment un dispositif complexe, inspiré du confinement des déchets nucléaires, qui rassemble un réseau de capteurs topographiques, électriques et un système de drainage des eaux pluviales. On guette ainsi depuis 40 ans les infimes affaissements de terrain, les infiltrations, la composition de l’air, toute rupture ou anomalie dans l’étanchéité du mausolée désormais soustrait au paysage. Le sol, altéré dans sa constitution, cesse ainsi d’être le lieu physique de l’accident.

Un vaste projet de plantation d’arbres, mené par l’ingénieur agronome Paolo Lassini, succède aux opérations de terrassement. Démarche paysagère expérimentale, la plantation de 21 000 arbres et 24 000 arbustes sur un terrain appauvri par le déblaiement et assimilé à un désert, aboutit à la création d’un parc dont le nom fait table rase de son passé douloureux. Où sommes-nous désormais lorsque l’on visite « le bois des Chênes » (Bosco delle Querce) qui s’élève en lieu et place des zones d’exclusion ? Ou plutôt, où se trouve désormais la catastrophe ? A-t-elle seulement eu lieu ? Et qu’a-t-elle été : il disastro di Seveso, un événement médiatique à la résonance internationale, un drame humain, une réaction chimique, ou un projet territorial ?

LA CATASTROPHE VAPORISÉE ET LE RISQUE LATENT

Si les lieux perdent leur substance, dénaturés par les opérations décrites précédemment, les conséquences de la peur et les dommages causés aux victimes perdurent sous d’autres formes. L’émergence d’une conscience écologique et la défense de l’environnement comme sujet et lutte légitime4 permettent de saisir l’importance du leg de l’événement au niveau local au-delà de son bilan humain paradoxalement minime5.

L’émoi suscité par la médiatisation du désastre en dehors des frontières italiennes jette une lumière crue sur la vulnérabilité des habitant·es et des milieux naturels aux risques industriels. L’Italie de l’après-guerre fait à ce titre figure d’exemple. Le groupe Hoffmann-La Roche, propriétaire indirect de l’usine, a en effet délibérément choisi d’y produire ses activités les plus polluantes. Les conditions de sécurité plus laxistes et la disponibilité de la main d’œuvre à faible valeur ajoutée facilitent l’exploitation de ce type d’installation dangereuse6. Le contexte législatif de l’époque, focalisé sur la sécurité intérieure des installations, n’accorde par ailleurs aucune considération à la pollution de l’environnement immédiat des implantations.

En réaction au « désastre de Seveso », l’Union européenne, par le biais de la Commission, se dote en 1982 d’une législation de régulation des sites industriels, dont la transcription dans le droit italien sera effective en 1988. La directive « 82/501/CEE », dite SEVESO, concerne les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles ; l’approche englobe les sites de production mais également leurs contextes. Il s’agit pour les états de connaître la composition des produits entreposés sur leur territoire national et de contraindre les chimistes à préparer des plans d’intervention et de secours. L’information des riverains et la maîtrise de l’urbanisation à proximité des installations figurent également dans les objectifs de la réglementation. Elle s’applique aujourd’hui à environ 10 500 sites en Europe, dont 1 100 en Italie et 1 200 en France.

L’appellation générique « SEVESO » a pour effet d’inscrire l’accident de l’usine ICMESA dans le temps long. Si la France bénéficie d’un corpus législatif préexistant dans le domaine7, cette catastrophe aura été le déclencheur d’une prise de conscience, se traduisant dans une volonté politique communautaire de légiférer sur ce sujet. Comme rappelé en préambule de la directive du 24 juin 1982, cette dernière fait le choix de la vigilance : « considérant que […] la meilleure politique consiste à éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances ; qu’il convient dès lors de concevoir et d’orienter le progrès technique de façon à répondre au souci de la protection de l’environnement ».

Différents sites ont intégré ce nouveau classement, qui protège contre les risques encourus par des populations situées à proximité des implantations dangereuses. Hérités du développement urbain des agglomérations denses, ces sites sont pour la plupart préexistants à la création de la réglementation ; depuis 1982, ils sont désormais dits « SEVESO ».

Cette dénomination courante nous semble contenir plusieurs dimensions problématiques, au premier rang desquelles la dilution de la singularité de la catastrophe de Seveso. Dénoncé par plusieurs habitant·es de la zone frappée par un désastre dont ils sont les premières victimes8, cet emprunt « toponymique » peut être perçu comme la dépossession d’un drame collectif. Aux conséquences réelles et visibles de cette contamination – les infections de chloracné sur les enfants, la destruction des maisons et l’abattage systématique du bétail –, s’ajoutent les drames personnels des femmes confrontées aux avortements préventifs autorisés par un régime d’exception. Dans un contexte de vives tensions marqué par l’influence de l’église catholique et les controverses sur l’évaluation des risques pour le développement des fœtus, ces séquelles de l’accident industriel constituent un traumatisme durable pour nombre d’entre elles9.

Par ailleurs l’application généralisée de l’appellation, depuis l’usine de Meda aux confins de l’Union européenne, introduit une forme de vaporisation de l’événement premier. Alors que le lieu du drame est désormais inaccessible et détruit, les témoins de l’époque révèlent la difficulté pour la communauté à s’extraire du statut de victime et à envisager la reconstruction d’une vie normalisée, encore accrue par l’injonction du monde extérieur, et l’écho démultiplié du nom – Seveso. C’est à ce titre que la transposition générique de ce dernier en loi peut apparaître préjudiciable aux victimes.

Enfin, si la réglementation ne prétend pas abolir par ces dispositions l’apparition d’un incident, elle vise la mise en œuvre de mécanismes permettant d’en réduire la probabilité et les conséquences. À ce titre, la « réglementation SEVESO » rappelle aux riverains des usines qui y sont soumises (environ 2,5 millions de personnes en France) que la catastrophe a paradoxalement « déjà eu lieu ». Dans une société désormais façonnée par l’aversion au risque, on peut donc s’étonner de cette transparence, ou de cette ironie cruelle, qui résonne comme un message vaporeux venu de 1976 : la catastrophe n’est jamais qu’une question d’attente ★

- Voir : Zimmer, Alexis. 2017. Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête. Bruxelles : Zones sensibles. ↩︎

- Lucas, Uliano. 1977. Seveso, una tragedia italiana. Il fatto, la foto. Idea editions. ↩︎

- Voir : Di Fidio, Mario. 2000. Il « Bosco delle Querce » Di Seveso a Meda. ↩︎

- Voir : Centemeri, Laura. 2021. Le monde toxique “vu de Seveso”. De la catastrophe à l’alternative écologique. Monde Commun. hal-02910912. ↩︎

- Le bilan officiel ne relève pas de mort directement imputable à la catastrophe. ↩︎

- Voir : Gisiger, Sabine. 2005. Gambit, la vérité sur l’accident de Seveso. Film documentaire ↩︎

- Voir à ce sujet les réglementations successives ; décret du15 octobre 1810 relatif « aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes et dangereux », loi du 19 décembre 1917 relative aux « établissements dangereux insalubres et incommodes », loi du 19 juillet 1976 sur la création des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). ↩︎

- Centemeri, Laura. 2013. Enquêter la « mémoire discrète » du désastre de Seveso. Le Gouvernement des catastrophes. hal-01016063. ↩︎

- Voir à ce sujet les revues locales, en particulier : Sapere, n°796. 1976. Seveso, un crimine di pace. ↩︎